ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

昭和・平成・令和☆着物スタイルの変遷考の巻

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

黒羽織をジャケットに、が流行る!?の巻

羽織ってコートと違って、体の前がちょっと開くじゃないですか。なんかちょっとあるといいかなと思って、ストールを巻いたのが主な敗因(笑)かとは思いますが……。

あとは私が、イギリス人でも若い人でもないということですかね……。昭和生まれだから、やっぱり昭和の呪縛から逃れられないってことですかね……。おばーちゃんの羽織を着たら、やっぱりおばーちゃんになるってことですかね……。とか、しばらく思ってたんですけど、おしゃれな人は、老若男女性別国籍関係なく、どんなアイテムでもバシっと決められるもんなんだよな、と思い当たりました。

同じコーディネートでも「お洒落だね!」と言われる人と、「あんたそれ間違ってるよ」と思われる人がいますよね。。まあそういうことです。おしゃれな人は、天賦の才だけでなく、努力もしてますしね!

もうちょっと流行って黒羽織スタイルが認知されると、私でも着やすくなるかもしれません(他力本願)。洋服でも着物の黒羽織風の羽織ものも見かけたりするし、おしゃれな人、ばんばん洋服にも着物にも、黒羽織を羽織って流行らせてください!!

羽織ってコートと違って、体の前がちょっと開くじゃないですか。なんかちょっとあるといいかなと思って、ストールを巻いたのが主な敗因(笑)かとは思いますが……。

あとは私が、イギリス人でも若い人でもないということですかね……。昭和生まれだから、やっぱり昭和の呪縛から逃れられないってことですかね……。おばーちゃんの羽織を着たら、やっぱりおばーちゃんになるってことですかね……。とか、しばらく思ってたんですけど、おしゃれな人は、老若男女性別国籍関係なく、どんなアイテムでもバシっと決められるもんなんだよな、と思い当たりました。

同じコーディネートでも「お洒落だね!」と言われる人と、「あんたそれ間違ってるよ」と思われる人がいますよね。。まあそういうことです。おしゃれな人は、天賦の才だけでなく、努力もしてますしね!

もうちょっと流行って黒羽織スタイルが認知されると、私でも着やすくなるかもしれません(他力本願)。洋服でも着物の黒羽織風の羽織ものも見かけたりするし、おしゃれな人、ばんばん洋服にも着物にも、黒羽織を羽織って流行らせてください!!

着付け時間を早くするには事前準備とイメトレが9割の巻

そこまでしておけると、余裕を持って着付けもできるし、プラスアルファで帯飾りをつけたりアクセサリーやバッグのコーディネートまで気持ちが行き渡りますよねー。

家でゆるりと着るような普段着物は別ですが、外に出て、人に会うときに着る着物はキチンと着たいと思っています。多少のうまくいくときいかないときはありますが、平均値は、イメトレをして気をつけて着れば着るほどちょっとずつ上がる。

準備、イメトレで当日着付けの9割はもらった!といっても過言ではないでしょう。

あとの1割は、体調とテンション!

わかっていても、なかなかやりきれないときもありますが、人間だもの‥‥ということで(笑)。

しまい込んでしまうとわからなくなるような小物はトラベルバッグに入れてまとめておいたり、当日あ、やっぱりこっち、みたいなこともありますので、帯締め帯揚げなんでも一カ所に集めておくように気をつけています。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

あとでやろうはバカやろうなんじゃ(ノブ。

なんでもいきあたりばったりの自分に言い聞かせながら、明日着る着物の準備をします。これもね、楽しみながらできると一番いいですよね!

そこまでしておけると、余裕を持って着付けもできるし、プラスアルファで帯飾りをつけたりアクセサリーやバッグのコーディネートまで気持ちが行き渡りますよねー。

家でゆるりと着るような普段着物は別ですが、外に出て、人に会うときに着る着物はキチンと着たいと思っています。多少のうまくいくときいかないときはありますが、平均値は、イメトレをして気をつけて着れば着るほどちょっとずつ上がる。

準備、イメトレで当日着付けの9割はもらった!といっても過言ではないでしょう。

あとの1割は、体調とテンション!

わかっていても、なかなかやりきれないときもありますが、人間だもの‥‥ということで(笑)。

しまい込んでしまうとわからなくなるような小物はトラベルバッグに入れてまとめておいたり、当日あ、やっぱりこっち、みたいなこともありますので、帯締め帯揚げなんでも一カ所に集めておくように気をつけています。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

あとでやろうはバカやろうなんじゃ(ノブ。

なんでもいきあたりばったりの自分に言い聞かせながら、明日着る着物の準備をします。これもね、楽しみながらできると一番いいですよね!

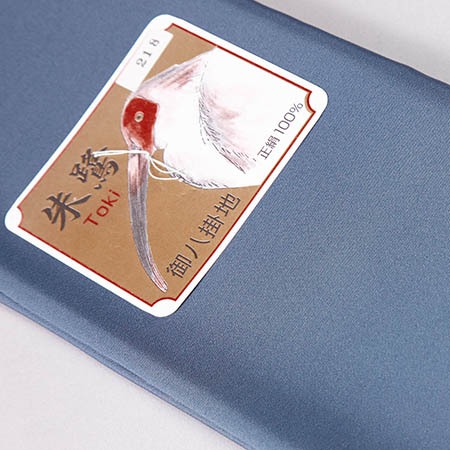

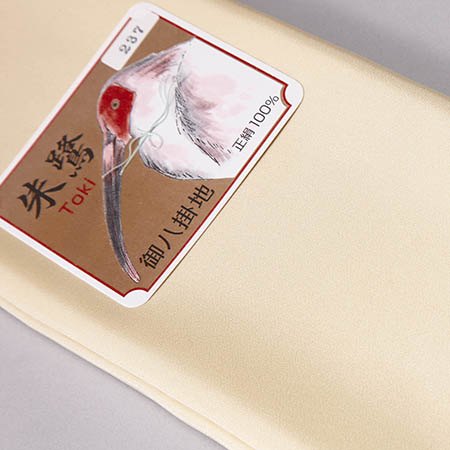

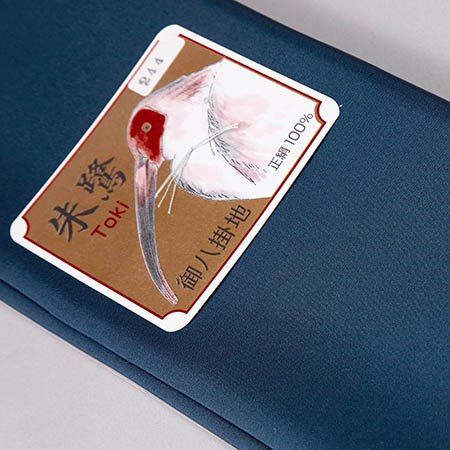

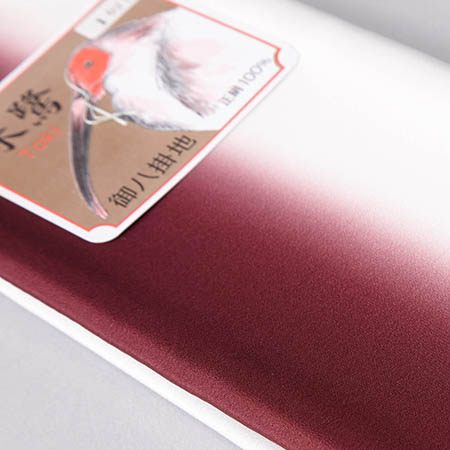

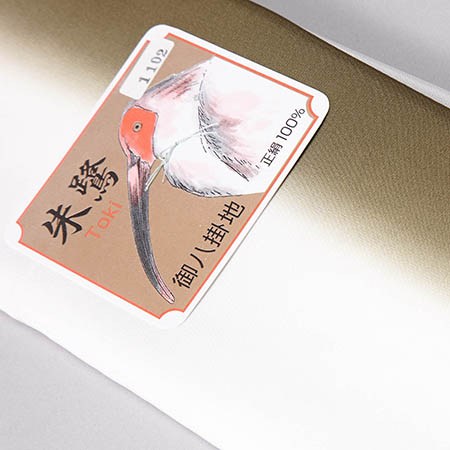

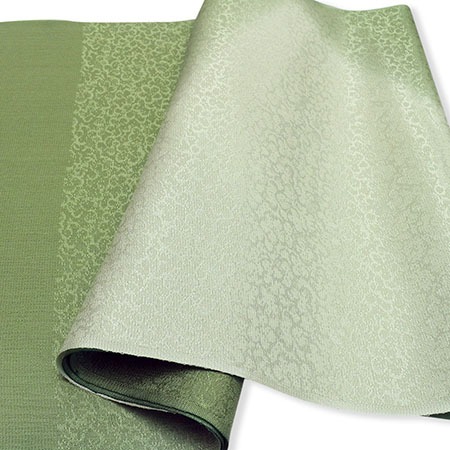

八掛の色で着物が変身!ちらりと見える裏地の美の巻

一般的には若い頃作った着物も40~50歳くらいで、八掛の色を替えると、長く切られるようになると言います。確かに、真っ赤や、可愛いピンクはちょっと気恥ずかしくなってくるお年頃。もちろん、それが大好きで自分が気に入っていれば替える必要はないと思います。だいたい年をとってくると緑とか金茶とかね、すすめられますね。

逆に言うと、自分がめっちゃ好きな色、ラッキーカラーとかを使った着物を着たらテンションがあがりますよね。調和しやすいのは表地の柄の1色を選ぶやり方。反対色やビビットなものなどを持って来てもハッとするものになります。

「裏勝り」というのは、表地よりも派手な裏地をつけることを言います。江戸時代、奢侈禁止令が出されて贅沢で派手な着物がNGになったとき、町人たちは裏地に凝ったというところから生まれた言葉。羽織の裏や、八掛を派手にしておしゃれを楽しんだというものですが、面白い柄の八掛をつけたりしたらまさにおしゃれ上級者。

八掛は、素材も様々。やわらかものには精華やパレスといった生地を、紬には紬八掛を使いますが、すべりのよい薄めの生地であれば代用することもできます。薄目の襦袢地なども使うことができるでしょう。

仕立て替えのときには、八掛の色を染め変えることもできます。

礼装の共八掛には模様が染められたりもしていますが、カジュアルなものにつける八掛はだいたい無地の1色か、ぼかしです。ぼかしは、ふきで外に色が見える部分だけに色がついていて、あとはぼかして内側は白い色のままになっているもの。表地より濃い色の八掛を使うときなどはぼかしにします。

なかなか自分でこれ!という八掛を選ぶシーンも少ないかもしれませんが、普段からもしこの着物の八掛の色を変えるとしたら‥‥なんて、想像しておくといざというときに「これがやりたかった!」という夢が叶えられる気分が味わえるかもしれませんよ!

これ、考え始めると、自分の着物だけじゃなくて道行く人の八掛が気になって仕方なくなる病になります(笑)はやいもので、もう来月から袷のシーズン。普段着ではまだまだ単衣を愛用される方も多いとは思いますが、素敵な着物姿の方を見かけたら八掛もチェック! じろじろ見すぎないように要注意ですが(笑)あとは、雑誌やドラマでもチェック!

コロナで着物を着る機会も減ってしまいましたが、ぼちぼち街でも着物姿の方を見かけるようになってきましたね。なにも用事がなくても、たまには袖を通したいなと思える着物のオンシーズンがやってきます。ご自分の袷の着物の八掛チェックもぜひ。もし擦り切れていたりしたら、思い切って取り替えたりなんかしてもいいかもですよ!

一般的には若い頃作った着物も40~50歳くらいで、八掛の色を替えると、長く切られるようになると言います。確かに、真っ赤や、可愛いピンクはちょっと気恥ずかしくなってくるお年頃。もちろん、それが大好きで自分が気に入っていれば替える必要はないと思います。だいたい年をとってくると緑とか金茶とかね、すすめられますね。

逆に言うと、自分がめっちゃ好きな色、ラッキーカラーとかを使った着物を着たらテンションがあがりますよね。調和しやすいのは表地の柄の1色を選ぶやり方。反対色やビビットなものなどを持って来てもハッとするものになります。

「裏勝り」というのは、表地よりも派手な裏地をつけることを言います。江戸時代、奢侈禁止令が出されて贅沢で派手な着物がNGになったとき、町人たちは裏地に凝ったというところから生まれた言葉。羽織の裏や、八掛を派手にしておしゃれを楽しんだというものですが、面白い柄の八掛をつけたりしたらまさにおしゃれ上級者。

八掛は、素材も様々。やわらかものには精華やパレスといった生地を、紬には紬八掛を使いますが、すべりのよい薄めの生地であれば代用することもできます。薄目の襦袢地なども使うことができるでしょう。

仕立て替えのときには、八掛の色を染め変えることもできます。

礼装の共八掛には模様が染められたりもしていますが、カジュアルなものにつける八掛はだいたい無地の1色か、ぼかしです。ぼかしは、ふきで外に色が見える部分だけに色がついていて、あとはぼかして内側は白い色のままになっているもの。表地より濃い色の八掛を使うときなどはぼかしにします。

なかなか自分でこれ!という八掛を選ぶシーンも少ないかもしれませんが、普段からもしこの着物の八掛の色を変えるとしたら‥‥なんて、想像しておくといざというときに「これがやりたかった!」という夢が叶えられる気分が味わえるかもしれませんよ!

これ、考え始めると、自分の着物だけじゃなくて道行く人の八掛が気になって仕方なくなる病になります(笑)はやいもので、もう来月から袷のシーズン。普段着ではまだまだ単衣を愛用される方も多いとは思いますが、素敵な着物姿の方を見かけたら八掛もチェック! じろじろ見すぎないように要注意ですが(笑)あとは、雑誌やドラマでもチェック!

コロナで着物を着る機会も減ってしまいましたが、ぼちぼち街でも着物姿の方を見かけるようになってきましたね。なにも用事がなくても、たまには袖を通したいなと思える着物のオンシーズンがやってきます。ご自分の袷の着物の八掛チェックもぜひ。もし擦り切れていたりしたら、思い切って取り替えたりなんかしてもいいかもですよ!

フォーマル?カジュアル?紬の訪問着っていつ着るの?の巻

格や季節など、細かい決まり事がある着物の世界ですが、礼装としての役割以外でしたらやはりそこはファッション。自分らしさを大切に、好きなものを着たいですよね。

今はなかなかおでかけもままならぬ状態ですが、人は部屋着のみにて生くるものに非ず。着物の整理などをして、これはいつ着よう、あれはいつ着よう、あんなのも欲しい、こんなのも欲しいなんて考えるだけで結構楽しいものです。妄想をふくらませつつ、梅雨とコロナ渦を乗り切っていきたい今日この頃です。

格や季節など、細かい決まり事がある着物の世界ですが、礼装としての役割以外でしたらやはりそこはファッション。自分らしさを大切に、好きなものを着たいですよね。

今はなかなかおでかけもままならぬ状態ですが、人は部屋着のみにて生くるものに非ず。着物の整理などをして、これはいつ着よう、あれはいつ着よう、あんなのも欲しい、こんなのも欲しいなんて考えるだけで結構楽しいものです。妄想をふくらませつつ、梅雨とコロナ渦を乗り切っていきたい今日この頃です。

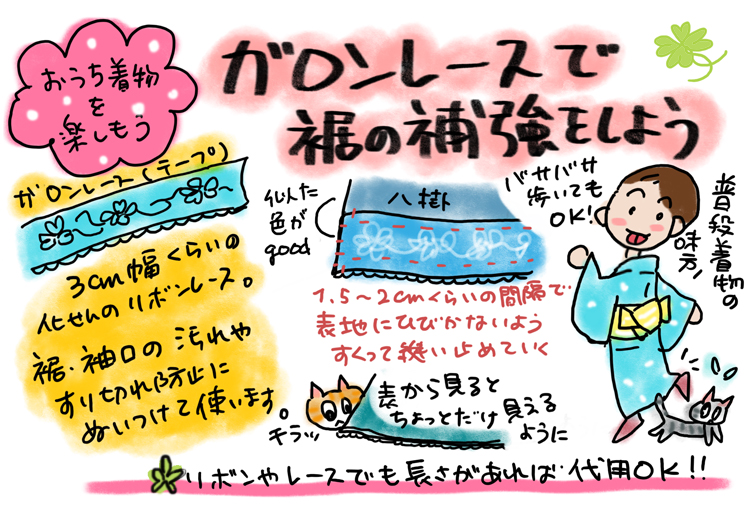

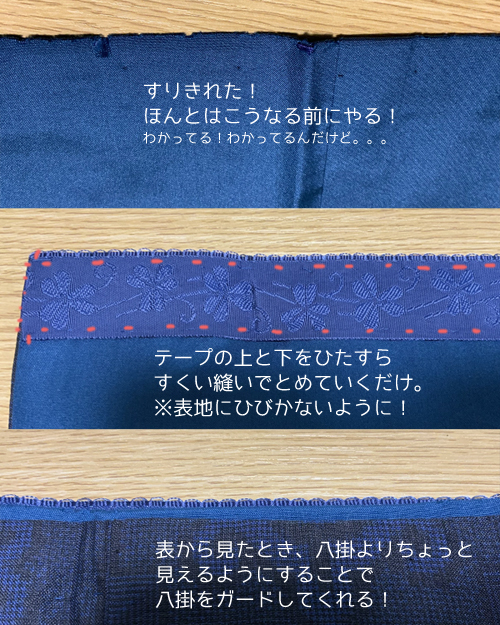

おうち着物☆ガロンレースで裾の補強をしようの巻

だがしかし‥‥それを縫い付ける時間がなかなかとれなかった。裾は長い。長いのです。大事なので2回言いました。ガロンレースは、レースの上と下をちくちく縫い付けていかなくてはいけないので、長い裾を行って帰ってくる必要があるのです。

ただ、ちくちくするだけなのですが‥‥しかも半襟のように汚れたら取り替えが前提のものなので、かなりざくざくの縫い目でいいというのですが……なかなか着手できずにいました。ちょっと夜長の作業にも単純産業にもってこい。

というわけで、一番お気に入りの紬から、がんばりました!

縫い方は簡単。表生地に針目が出ないよう、八掛の生地だけすくってざくざく縫いとめていくだけです。わたしは1.5センチくらいの針目にしてみました。

だがしかし‥‥それを縫い付ける時間がなかなかとれなかった。裾は長い。長いのです。大事なので2回言いました。ガロンレースは、レースの上と下をちくちく縫い付けていかなくてはいけないので、長い裾を行って帰ってくる必要があるのです。

ただ、ちくちくするだけなのですが‥‥しかも半襟のように汚れたら取り替えが前提のものなので、かなりざくざくの縫い目でいいというのですが……なかなか着手できずにいました。ちょっと夜長の作業にも単純産業にもってこい。

というわけで、一番お気に入りの紬から、がんばりました!

縫い方は簡単。表生地に針目が出ないよう、八掛の生地だけすくってざくざく縫いとめていくだけです。わたしは1.5センチくらいの針目にしてみました。

やっぱ、ながっ!!

あと、老眼すすんでるっ!(えええ

でも、無心に好きな音楽などを聞きながらちくちくしていると、いろんな不安や怒りなんかが、しゅうっと鎮まり、頭がからっぽに。穏やかに就寝できました。

ガロンレースがなくても、ほつれないちょっと厚めのリボン(チロリアンテープみたいなもの)でも代用できます。汚れ防止、摩り切れ防止なので、八掛のふきよりちょっとだけ表に出るようにするのがポイントです。

やっぱ、ながっ!!

あと、老眼すすんでるっ!(えええ

でも、無心に好きな音楽などを聞きながらちくちくしていると、いろんな不安や怒りなんかが、しゅうっと鎮まり、頭がからっぽに。穏やかに就寝できました。

ガロンレースがなくても、ほつれないちょっと厚めのリボン(チロリアンテープみたいなもの)でも代用できます。汚れ防止、摩り切れ防止なので、八掛のふきよりちょっとだけ表に出るようにするのがポイントです。

普段着だったらもう、見えるの前提で可愛いレースなんかをどーんと縫い付けてもいいかもしれませんね!

ものを大事にすると、自分も大事にできるような気がします。ほつれ点検や縫い物、手芸、単純作業おすすめですよ。

普段着だったらもう、見えるの前提で可愛いレースなんかをどーんと縫い付けてもいいかもしれませんね!

ものを大事にすると、自分も大事にできるような気がします。ほつれ点検や縫い物、手芸、単純作業おすすめですよ。

レッドカーペットを歩く松たか子の訪問着と着こなしが素敵☆の巻

松たか子さんといえば。昔、20代の頃に着物熱が上がりまくっていたころ、その振袖姿が「美しいきもの」の表紙になったことが。当時17歳くらいだったのでしょうか。もうその振袖の美しいこと。古典柄、松竹梅の紫の友禅の振袖。正座をした松さんがそっと膝に置いた手のその下に、文庫の模様が描かれて。んもーーーなにもかもが素敵で素敵で、素晴らしすぎて、自分は17歳でもなく、お嬢様でもなく、財力もなく、こんな振袖を着ることは一生叶わないのだな、と思ったら、ひどく悲しくなり、着物熱も一旦下がったという、思い出があります。今思うと、悲しくなるあたりまだまだ身の程知らず、というところかなというエピソードですが……。(拙著『おキモノ生活のすすめ』P32参照w)

友人が、そのコラムを覚えてくれていて、FBに投稿してくれたのをみて思い出したのですが。。やっぱり今回の訪問着もちょっぴり胸の奥がちりっとするような感覚がありました。ひどく悲しくなるほど、もう身の程をわきまえていないわけではないけれど……。私はアカデミー賞女優でもなければ、梨園のお嬢さまでもなく、ただのおばちゃんなんだな~って現実を、ちょっと思い出すという(笑)。

そんな現実はまあおいといて(笑)、日本の素晴らしい技巧が詰まった美しい着物を、正統派の着こなしでレッドカーペットを歩いた松さんに心からの拍手を送りたい!! 所作もさすがです。盛り盛りに足して派手にかぶくのもいいけれど、ショートヘアを美しく整え、見えない帯揚げのように、ひそやかに礼を尽くす美しさ。だがしかし圧倒的な美しさを、改めて教えてもらった気がします。ほーんと、素敵でしたねー。いやあ、いいもの見せてもらったわー!と思えるようになった分、私も大人になったかな。

松たか子さんといえば。昔、20代の頃に着物熱が上がりまくっていたころ、その振袖姿が「美しいきもの」の表紙になったことが。当時17歳くらいだったのでしょうか。もうその振袖の美しいこと。古典柄、松竹梅の紫の友禅の振袖。正座をした松さんがそっと膝に置いた手のその下に、文庫の模様が描かれて。んもーーーなにもかもが素敵で素敵で、素晴らしすぎて、自分は17歳でもなく、お嬢様でもなく、財力もなく、こんな振袖を着ることは一生叶わないのだな、と思ったら、ひどく悲しくなり、着物熱も一旦下がったという、思い出があります。今思うと、悲しくなるあたりまだまだ身の程知らず、というところかなというエピソードですが……。(拙著『おキモノ生活のすすめ』P32参照w)

友人が、そのコラムを覚えてくれていて、FBに投稿してくれたのをみて思い出したのですが。。やっぱり今回の訪問着もちょっぴり胸の奥がちりっとするような感覚がありました。ひどく悲しくなるほど、もう身の程をわきまえていないわけではないけれど……。私はアカデミー賞女優でもなければ、梨園のお嬢さまでもなく、ただのおばちゃんなんだな~って現実を、ちょっと思い出すという(笑)。

そんな現実はまあおいといて(笑)、日本の素晴らしい技巧が詰まった美しい着物を、正統派の着こなしでレッドカーペットを歩いた松さんに心からの拍手を送りたい!! 所作もさすがです。盛り盛りに足して派手にかぶくのもいいけれど、ショートヘアを美しく整え、見えない帯揚げのように、ひそやかに礼を尽くす美しさ。だがしかし圧倒的な美しさを、改めて教えてもらった気がします。ほーんと、素敵でしたねー。いやあ、いいもの見せてもらったわー!と思えるようになった分、私も大人になったかな。

振袖や訪問着の伊達衿のゆるみを直す方法☆の巻

伊達衿を挿して着物を着たら、この裏技をちょっと思い出してください。

でも着物を着た時一番大事なのは姿勢。どんなにキレイな着物でも、姿勢が悪いとしょぼぼーんです。胸をはって、素敵な晴れ着姿を楽しんで下さいね。

今年も拙いコラムをお読みいただき、本当にありがとうございました。皆様どうぞよいお年をお迎え下さい。

伊達衿を挿して着物を着たら、この裏技をちょっと思い出してください。

でも着物を着た時一番大事なのは姿勢。どんなにキレイな着物でも、姿勢が悪いとしょぼぼーんです。胸をはって、素敵な晴れ着姿を楽しんで下さいね。

今年も拙いコラムをお読みいただき、本当にありがとうございました。皆様どうぞよいお年をお迎え下さい。

織兵児帯を角出し風に結んでみた。の巻

・手先を70センチほどとり、手2周、体に巻く。

・帯の上辺で結ぶ(リボン結びでも、片蝶結びでもOK)

・たれ先を開いて、2重になるように折り上げる。

・結び目の根本のところでまとめて、銀座結び用の帯枕をあて、そのままでは幅がひろいのでタックをとって体の幅に合わせる。

・リボン結びの上に帯枕をのせ、まくら紐を後ろで仮結びする。帯揚をかけるときはここでかけてこれも後ろで仮結びをしておく。

・帯締めを使って、たれ先を決める。

・リボン結びを倒してお太鼓の中で形をととのえ、角出し風の形にする

・崩れないように後ろに回し、下膨れになるように形を整えて出来上がり。

織兵児帯は、やわらかいものから適度な張りがあるものまで様々。でも、とにかく軽くて結びやすい。その兵児帯によって、形も変わりますが、名古屋帯での角出しと違って、自然な丸みや柔らかさが持ち味になります。帯の長さによっても形が変わりますし、多少形が崩れてもご愛嬌。らくちんで、ちょっと大人っぽい帯結びです。

・手先を70センチほどとり、手2周、体に巻く。

・帯の上辺で結ぶ(リボン結びでも、片蝶結びでもOK)

・たれ先を開いて、2重になるように折り上げる。

・結び目の根本のところでまとめて、銀座結び用の帯枕をあて、そのままでは幅がひろいのでタックをとって体の幅に合わせる。

・リボン結びの上に帯枕をのせ、まくら紐を後ろで仮結びする。帯揚をかけるときはここでかけてこれも後ろで仮結びをしておく。

・帯締めを使って、たれ先を決める。

・リボン結びを倒してお太鼓の中で形をととのえ、角出し風の形にする

・崩れないように後ろに回し、下膨れになるように形を整えて出来上がり。

織兵児帯は、やわらかいものから適度な張りがあるものまで様々。でも、とにかく軽くて結びやすい。その兵児帯によって、形も変わりますが、名古屋帯での角出しと違って、自然な丸みや柔らかさが持ち味になります。帯の長さによっても形が変わりますし、多少形が崩れてもご愛嬌。らくちんで、ちょっと大人っぽい帯結びです。

帯の高さも高めにしたり低めにしたりで印象も変わりますので、お好みで。椅子にもたれて形が崩れても、お太鼓の中に手を入れて、形を整えればOK。ボリュームが欲しかったら、手拭などを入れておいてもいいですよ。私は時々、スマホとかを入れています(え~)。

二つ折りにしても、少し前幅が広すぎることとかもありますし、帯の端がヘロヘロしていることもあります。そういうときには帯の上端を中に折り込んだり、くしゃくしゃ感を活かしたり、臨機応変に。

帯の高さも高めにしたり低めにしたりで印象も変わりますので、お好みで。椅子にもたれて形が崩れても、お太鼓の中に手を入れて、形を整えればOK。ボリュームが欲しかったら、手拭などを入れておいてもいいですよ。私は時々、スマホとかを入れています(え~)。

二つ折りにしても、少し前幅が広すぎることとかもありますし、帯の端がヘロヘロしていることもあります。そういうときには帯の上端を中に折り込んだり、くしゃくしゃ感を活かしたり、臨機応変に。

もしまだ織兵児帯はしたことがないわ、という方がいらしたら、トライしてみてほしいです。軽いと、体が楽だということがよくわかりました! えっ!もしかしてこれって、年をとったせい?

もしまだ織兵児帯はしたことがないわ、という方がいらしたら、トライしてみてほしいです。軽いと、体が楽だということがよくわかりました! えっ!もしかしてこれって、年をとったせい?

夏着物最終章。秋の気配は小物のカラーコーデで。の巻

夏の終わりから、少しずつ色だけでも落ち着いたものにシフトさせていくと、おしゃれ感アップ間違いなし。自分もウキウキしますよ。

取り入れるコツとしては、いきなりこっくりの秋色よりも、少しずつ薄めの秋色から濃度を高めていくこと、部分使いの挿し色からはじめることでしょうか。

着物はどんなにカジュアルでも、着ているだけで注目されるもの。どうせだったら涼しい顔で、見ている人にも涼感と季節感をお届けできるくらいになりたいものです。私もまだまだ修行が足りませんが‥‥。

夏着物最終章。小物のカラーコーディネートで、ちょっと差をつけて。今年着てないあの夏着物、この夏着物。気がつくと何年も袖を通してないものだって‥‥。いつ着るの?(略)というわけで、まだまだ間に合います。シーズンが終わる前におでかけ計画をたててみませんか?

夏の終わりから、少しずつ色だけでも落ち着いたものにシフトさせていくと、おしゃれ感アップ間違いなし。自分もウキウキしますよ。

取り入れるコツとしては、いきなりこっくりの秋色よりも、少しずつ薄めの秋色から濃度を高めていくこと、部分使いの挿し色からはじめることでしょうか。

着物はどんなにカジュアルでも、着ているだけで注目されるもの。どうせだったら涼しい顔で、見ている人にも涼感と季節感をお届けできるくらいになりたいものです。私もまだまだ修行が足りませんが‥‥。

夏着物最終章。小物のカラーコーディネートで、ちょっと差をつけて。今年着てないあの夏着物、この夏着物。気がつくと何年も袖を通してないものだって‥‥。いつ着るの?(略)というわけで、まだまだ間に合います。シーズンが終わる前におでかけ計画をたててみませんか?

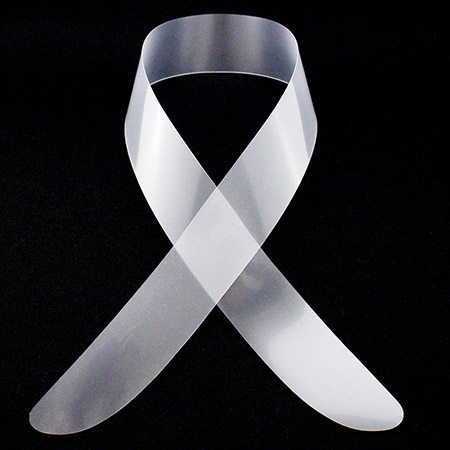

浴衣のうなじ、衿芯インでキレイ見せ☆の巻

入れる衿芯は、できるだけぺらぺらで柔らかいもの、メッシュなどがオススメです。硬いものを入れてしまうと、衿が浮いてしまい胸元がはだけてしまったりするので、必ず柔らかいものを。

衿芯を入れてみたけどうまくいかないというときは、芯の硬さにも気を配ってみてください。

浴衣は半衿がない分、襟元のあわせが浅かったりゆるかったりするとだらしなく見えてしまったり、セクシーになりすぎたり、逆におばあちゃんみたいになっちゃったりするので、前はきちんと合わせましょう。

あともうひとつ、衣紋をうまく抜くには、着付けのコツもありますのでよかったら、ご参照ください。

>衣紋がキレイに抜ける着方☆3つのポイント、プラス1の巻

キレイに衣紋を抜いて、すっきり涼やかな着心地をぜひ体感してみてくださいませ!

入れる衿芯は、できるだけぺらぺらで柔らかいもの、メッシュなどがオススメです。硬いものを入れてしまうと、衿が浮いてしまい胸元がはだけてしまったりするので、必ず柔らかいものを。

衿芯を入れてみたけどうまくいかないというときは、芯の硬さにも気を配ってみてください。

浴衣は半衿がない分、襟元のあわせが浅かったりゆるかったりするとだらしなく見えてしまったり、セクシーになりすぎたり、逆におばあちゃんみたいになっちゃったりするので、前はきちんと合わせましょう。

あともうひとつ、衣紋をうまく抜くには、着付けのコツもありますのでよかったら、ご参照ください。

>衣紋がキレイに抜ける着方☆3つのポイント、プラス1の巻

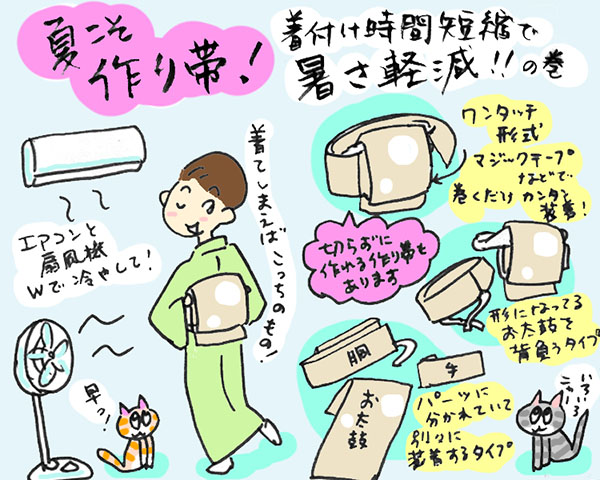

キレイに衣紋を抜いて、すっきり涼やかな着心地をぜひ体感してみてくださいませ!夏こそ作り帯☆着付け時間短縮で暑さ軽減!の巻

お太鼓が形になっているものは背負うだけ、巻くだけで早いのですが、形が最初から決まりすぎていたり、いかにも作り帯という感じだったり、あと、収納に結構場所をとるんですよね。

その点、平らな状態で二部、三部になっているものは、普通に帯を結ぶ時と同じ感覚で好みのお太鼓が作れますし、収納も平らな状態でできます。私はこちらがお気に入りです。

特に、この方式のものは手の処理が様々で、胴に巻く部分が少し長めになっていて折り返す方式や、お太鼓側に手だけが縫い付けてあったり、様々です。意外とこれが思ったところに持って行きにくかったり、私は手間どってしまうことが多いので、三部式になっているものが一番気に入っています(時々あっ!手の部分がない?なんて焦る

こともありますが(ちゃんと仕舞っておけ>自分)

もし、夏に着物を着るのがハードルが高いなあーと思っている方がいらしたら、作り帯、ぜひ試してみてください。最初から作り帯になっているものもありますし、自分の帯を切って作り帯にしてもいいし、切るのに抵抗があったら、切らずに作れる作り帯もありますよ。

浴衣も同様。帯でつまづいて着ないのならば、作り帯上等ではないですか。

夏こそ! 着物を楽しんでみませんか。

お太鼓が形になっているものは背負うだけ、巻くだけで早いのですが、形が最初から決まりすぎていたり、いかにも作り帯という感じだったり、あと、収納に結構場所をとるんですよね。

その点、平らな状態で二部、三部になっているものは、普通に帯を結ぶ時と同じ感覚で好みのお太鼓が作れますし、収納も平らな状態でできます。私はこちらがお気に入りです。

特に、この方式のものは手の処理が様々で、胴に巻く部分が少し長めになっていて折り返す方式や、お太鼓側に手だけが縫い付けてあったり、様々です。意外とこれが思ったところに持って行きにくかったり、私は手間どってしまうことが多いので、三部式になっているものが一番気に入っています(時々あっ!手の部分がない?なんて焦る

こともありますが(ちゃんと仕舞っておけ>自分)

もし、夏に着物を着るのがハードルが高いなあーと思っている方がいらしたら、作り帯、ぜひ試してみてください。最初から作り帯になっているものもありますし、自分の帯を切って作り帯にしてもいいし、切るのに抵抗があったら、切らずに作れる作り帯もありますよ。

浴衣も同様。帯でつまづいて着ないのならば、作り帯上等ではないですか。

夏こそ! 着物を楽しんでみませんか。

雨の日の着物。裾はウエストベルトで持ち上げて!の巻

ウエストベルトは、本来腰紐の代わりに使うもの。平らだし結び目もできないので、おはしょりが短めの着物の時など重宝します。実はゴムがあまり得意でないので買ったけど使ってなかったのですが、雨の日に使えるようになって嬉しいわにこです。梅雨時だけでなく1年中使えるテクニックですので、覚えておいてくださいませ(^^)

ウエストベルトは、本来腰紐の代わりに使うもの。平らだし結び目もできないので、おはしょりが短めの着物の時など重宝します。実はゴムがあまり得意でないので買ったけど使ってなかったのですが、雨の日に使えるようになって嬉しいわにこです。梅雨時だけでなく1年中使えるテクニックですので、覚えておいてくださいませ(^^)

結ばない帯結び☆太めのアラフィフが試してみたら?の巻

それに、後ろにポイントを持って来たほうが、前から見ると一見普通の帯結びで、私はこのほうが好みでした。いかにも「結ばない帯結び、やってまーす!」にならないし、どうも前にいろいろポイントがあるのが落ち着かなかったので、オーソドックス好きな自分的にはこちらがよかったです。要は帯が外れなきゃいいわけですから、ヒダヒダをいっぱいとったり、もっといろいろ遊んでも面白そう。

ヒップラインに自信がある人は、どっちだっていいと思います!(結局そこね‥‥)。帯自体がベルトになっているようなものも、アリですよね。

それに、後ろにポイントを持って来たほうが、前から見ると一見普通の帯結びで、私はこのほうが好みでした。いかにも「結ばない帯結び、やってまーす!」にならないし、どうも前にいろいろポイントがあるのが落ち着かなかったので、オーソドックス好きな自分的にはこちらがよかったです。要は帯が外れなきゃいいわけですから、ヒダヒダをいっぱいとったり、もっといろいろ遊んでも面白そう。

ヒップラインに自信がある人は、どっちだっていいと思います!(結局そこね‥‥)。帯自体がベルトになっているようなものも、アリですよね。

結局結ばない帯結びは、帯締めをどれだけきちっと結ぶか、にかかっていると思うので、よく見かける、ビーズベルトや幅広ベルトで止めるのは理にかなっていますよね。帯締めにこだわらず、ベルトで止めた方が安心かもしれません(もちろん

先生には「まあ~後ろになんにもないなんて、遊女や寝間着じゃないんだから~」と言われてしまいましたが(^^;)簡易な結び方(巻いて挟むだけも含む)というのは、寝ても邪魔にならないということで、用いられてきた場面もあるのでしょうね。

でも今はもう令和。そんなことはキニシナイ。むしろ、洋服を見慣れた目で見れば、このほうが自然なのかもしれません。お太鼓結びは、外国の人から見ると「なぜリュックサックを背負っているの?」と言われるようなストレインジさなわけですから。これからはこちらがスタンダードになる!? そして着付け教室もいらなくなる!? そんなことを思ったら、うふふと笑えてきました。

だって、本当に時代が変わったんですもの。今まで、これでなくてはならないと、キュウキュウに締め付けられていたものが、ポンっと自由になった感じ。一体誰が、それを正しいと決めたの? といいたくなるような決まりやしきたりで窮屈きわまりなくなっていた着物の世界も、またファッションに解放される時がやってきたような。そんなワクワクを感じる「結ばない帯結び」でした。

気楽な場面ではまたやってみようと、太めのおばちゃんも思っております!

結局結ばない帯結びは、帯締めをどれだけきちっと結ぶか、にかかっていると思うので、よく見かける、ビーズベルトや幅広ベルトで止めるのは理にかなっていますよね。帯締めにこだわらず、ベルトで止めた方が安心かもしれません(もちろん

先生には「まあ~後ろになんにもないなんて、遊女や寝間着じゃないんだから~」と言われてしまいましたが(^^;)簡易な結び方(巻いて挟むだけも含む)というのは、寝ても邪魔にならないということで、用いられてきた場面もあるのでしょうね。

でも今はもう令和。そんなことはキニシナイ。むしろ、洋服を見慣れた目で見れば、このほうが自然なのかもしれません。お太鼓結びは、外国の人から見ると「なぜリュックサックを背負っているの?」と言われるようなストレインジさなわけですから。これからはこちらがスタンダードになる!? そして着付け教室もいらなくなる!? そんなことを思ったら、うふふと笑えてきました。

だって、本当に時代が変わったんですもの。今まで、これでなくてはならないと、キュウキュウに締め付けられていたものが、ポンっと自由になった感じ。一体誰が、それを正しいと決めたの? といいたくなるような決まりやしきたりで窮屈きわまりなくなっていた着物の世界も、またファッションに解放される時がやってきたような。そんなワクワクを感じる「結ばない帯結び」でした。

気楽な場面ではまたやってみようと、太めのおばちゃんも思っております!

-

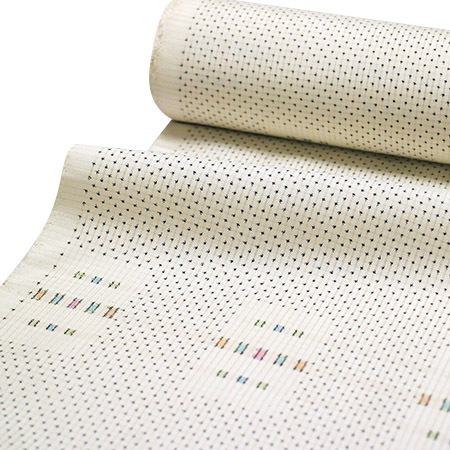

博多小袋帯(麻の葉):薄黄『舞扇』

博多小袋帯(麻の葉):薄黄『舞扇』 -

博多小袋帯(絣):ピンク『筑前独鈷』【原田織物】

博多小袋帯(絣):ピンク『筑前独鈷』【原田織物】 -

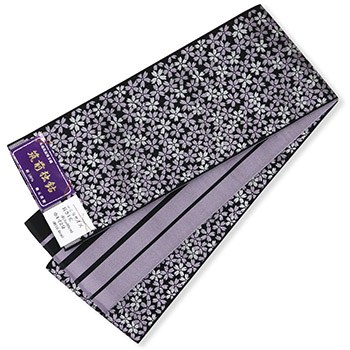

博多小袋帯(小桜):黒『筑前独鈷』【原田織物】

博多小袋帯(小桜):黒『筑前独鈷』【原田織物】 -

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(ベルフラワー):茶『召しませ花』

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(ベルフラワー):茶『召しませ花』 -

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(麻雀牌):赤『召しませ花』

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(麻雀牌):赤『召しませ花』 -

仕立て上がり小袋帯(夜景):黒『空』

仕立て上がり小袋帯(夜景):黒『空』 -

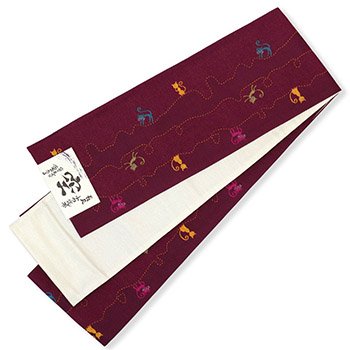

仕立て上がり小袋帯(おさんぽ猫):エンジ『空』

仕立て上がり小袋帯(おさんぽ猫):エンジ『空』 -

仕立て上がり本袋細帯(市松絣風):クリーム『夢』

仕立て上がり本袋細帯(市松絣風):クリーム『夢』 -

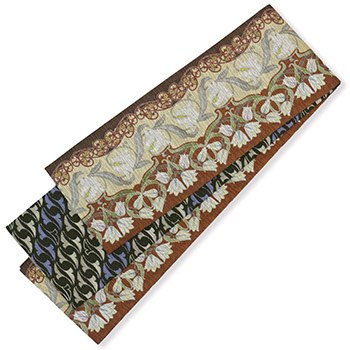

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(獅子狩文錦/糸屋輪宝手)【龍村美術織物】

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(獅子狩文錦/糸屋輪宝手)【龍村美術織物】 -

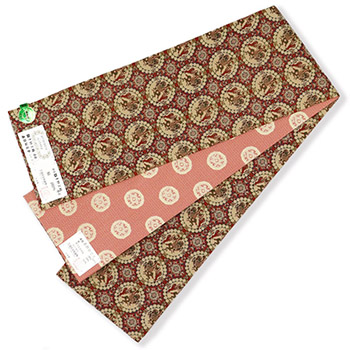

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(欧鳥繍華錦/定家緞子)【龍村美術織物】

仕立て上がりリバーシブル半巾帯(欧鳥繍華錦/定家緞子)【龍村美術織物】 -

仕立て上がり西陣リバーシブル半巾帯(つる薔薇/レース):黒×グレー【田中伝×いち利 女将】

仕立て上がり西陣リバーシブル半巾帯(つる薔薇/レース):黒×グレー【田中伝×いち利 女将】 -

仕立て上がり西陣リバーシブル半巾帯(結晶/更紗):紺×檸檬色【田中伝×いち利 女将】

仕立て上がり西陣リバーシブル半巾帯(結晶/更紗):紺×檸檬色【田中伝×いち利 女将】 -

仕立て上がり墨流し半巾帯:グレー×深緑【いち利モールオリジナル】

仕立て上がり墨流し半巾帯:グレー×深緑【いち利モールオリジナル】 -

仕立て上がり墨流し半巾帯:水色×青藤【いち利モールオリジナル】

仕立て上がり墨流し半巾帯:水色×青藤【いち利モールオリジナル】 -

博多紋小巾袋帯(菱/格子):薄緑×緑【協和織工場】

博多紋小巾袋帯(菱/格子):薄緑×緑【協和織工場】

日焼け&冷房対策☆着物にも夏ストールが便利だよ!の巻

今、この原稿を書いているときも、窓をあけたらちょっと肌寒かったので、早速肩にかけております。

木綿なのも大きなポイント。寒い季節には使えませんが、ざぶざぶ洗えるし、この時期重宝な素材です。

羽織モノももちろんよいのですが、それにプラスワンしてもいいくらい。

「夏ストール」という名前で、日焼け対策や冷房対策に大判のコットンやガーゼのストールが売られていますが、着物に使うなら、羽織った時に帯をストンとくるんでくれるように、すべりのよいものがおすすめです。透け感のあるものもおしゃれですよね!

気を使わず、くるくるっと適当にたたんでもいいのがまた嬉しい!

手頃なお値段で手にはいりますので、探してみてはいかがでしょうか。バッグに入れておくと、めっちゃ重宝ですよ!

今、この原稿を書いているときも、窓をあけたらちょっと肌寒かったので、早速肩にかけております。

木綿なのも大きなポイント。寒い季節には使えませんが、ざぶざぶ洗えるし、この時期重宝な素材です。

羽織モノももちろんよいのですが、それにプラスワンしてもいいくらい。

「夏ストール」という名前で、日焼け対策や冷房対策に大判のコットンやガーゼのストールが売られていますが、着物に使うなら、羽織った時に帯をストンとくるんでくれるように、すべりのよいものがおすすめです。透け感のあるものもおしゃれですよね!

気を使わず、くるくるっと適当にたたんでもいいのがまた嬉しい!

手頃なお値段で手にはいりますので、探してみてはいかがでしょうか。バッグに入れておくと、めっちゃ重宝ですよ!

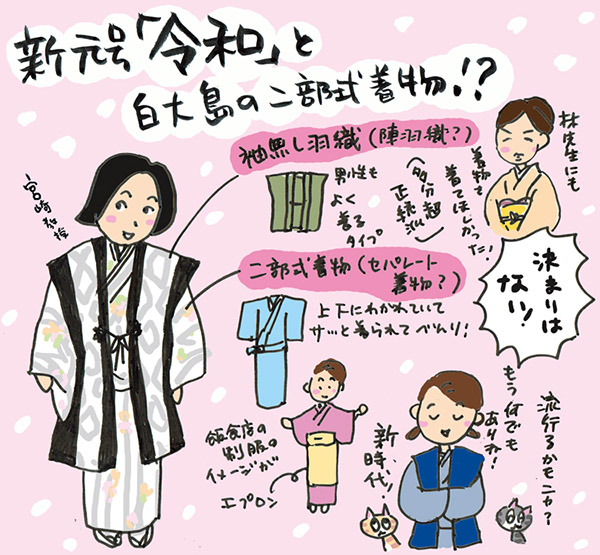

新元号「令和」と白大島の二部式着物?の巻

映像を拝見した限りで私なりの知識で解説しますと、まず大島紬は高価ですが、紬なのでフォーマルな場所には着ない、というのが通常です。特にお召しの白大島は、大島紬親善大使もなさっているというお話ですし、下世話ですがかなりのお値段ではないでしょうか。まずはそこからズバっと外してきています。

次に二部式着物。いわゆる簡易な着方となります。帯をしないのでとっても楽ちん。二部式着物の愛用者は昔から一定数いますが、洗える二部式着物=飲食店の制服が一番ユーザーが多いイメージです。一見着物ですが、いわゆる着物とは全く着方も異なります。

そして袖無し羽織。羽織は紋付だとフォーマルになりますが、袖無し羽織はお袖がない分、気軽に羽織る防寒、ちりよけのような感じになります。お寺の奥様や呉服屋さんの女将さんが作業時や防寒に黒い袖無し羽織を着ていたり‥‥そんな印象でしょうか。あとはご隠居さん?

男性は、陣羽織のイメージでよく着ている方がいますが、こちらも着物だけではなく、作務衣とかにあわせたり、割に気軽なイメージです。

まあ、とにかく晴れの場に出る着姿としては、いわゆる常識から「これでいいのかしら?」と突っ込むどころか、あまりにすべてをズバズバ度外視してきているので、どこから突っ込んでいいかわからずしっぽを巻いて退散するしかないレベルです。実に痛快です。

どうせだったら、林真理子先生も、ばーんと志ま亀の着物とかでいらしてくださればもっともっと着物が話題になったのになと、惜しい気持ちでいっぱいです。オーソドックスな着こなしをされる林先生との対比がものすごく楽しそうです。「着物ってこんなにいろいろあるんだ!なんでもいいんだ!」と注目されたんじゃないでしょうか。内閣府にも「どちらでもいい」と言っていただきたかったところです。まあ、そこがメインの話ではないわけですが。

珍しく時事問題(?)に斬り込んでみましたが(笑)、いやほんと。新しい令和の時代には、なにが正しい、間違っているという窮屈な枠を外して、違う価値観を尊重し、世界と仲良く、和を持って尊しとなす、そんな風に生きられるようになってほしいですね。残り1ヵ月を切った平成の時代。あの、怒濤の昭和の終わりを知る人間としては、生きているうちに譲位され、混乱なく新しい時代を迎えられるよう決断された今上天皇に心より感謝して過ごしたいものです。

令和の時代。着物はいったいどうなっていくのでしょうか? いやぶっちゃけ最低限の礼さえ失しなければ、みんな好きに楽しく着たらいいですよね! 過度な「決まりはない」時代になってほしいです。ほんとに。

映像を拝見した限りで私なりの知識で解説しますと、まず大島紬は高価ですが、紬なのでフォーマルな場所には着ない、というのが通常です。特にお召しの白大島は、大島紬親善大使もなさっているというお話ですし、下世話ですがかなりのお値段ではないでしょうか。まずはそこからズバっと外してきています。

次に二部式着物。いわゆる簡易な着方となります。帯をしないのでとっても楽ちん。二部式着物の愛用者は昔から一定数いますが、洗える二部式着物=飲食店の制服が一番ユーザーが多いイメージです。一見着物ですが、いわゆる着物とは全く着方も異なります。

そして袖無し羽織。羽織は紋付だとフォーマルになりますが、袖無し羽織はお袖がない分、気軽に羽織る防寒、ちりよけのような感じになります。お寺の奥様や呉服屋さんの女将さんが作業時や防寒に黒い袖無し羽織を着ていたり‥‥そんな印象でしょうか。あとはご隠居さん?

男性は、陣羽織のイメージでよく着ている方がいますが、こちらも着物だけではなく、作務衣とかにあわせたり、割に気軽なイメージです。

まあ、とにかく晴れの場に出る着姿としては、いわゆる常識から「これでいいのかしら?」と突っ込むどころか、あまりにすべてをズバズバ度外視してきているので、どこから突っ込んでいいかわからずしっぽを巻いて退散するしかないレベルです。実に痛快です。

どうせだったら、林真理子先生も、ばーんと志ま亀の着物とかでいらしてくださればもっともっと着物が話題になったのになと、惜しい気持ちでいっぱいです。オーソドックスな着こなしをされる林先生との対比がものすごく楽しそうです。「着物ってこんなにいろいろあるんだ!なんでもいいんだ!」と注目されたんじゃないでしょうか。内閣府にも「どちらでもいい」と言っていただきたかったところです。まあ、そこがメインの話ではないわけですが。

珍しく時事問題(?)に斬り込んでみましたが(笑)、いやほんと。新しい令和の時代には、なにが正しい、間違っているという窮屈な枠を外して、違う価値観を尊重し、世界と仲良く、和を持って尊しとなす、そんな風に生きられるようになってほしいですね。残り1ヵ月を切った平成の時代。あの、怒濤の昭和の終わりを知る人間としては、生きているうちに譲位され、混乱なく新しい時代を迎えられるよう決断された今上天皇に心より感謝して過ごしたいものです。

令和の時代。着物はいったいどうなっていくのでしょうか? いやぶっちゃけ最低限の礼さえ失しなければ、みんな好きに楽しく着たらいいですよね! 過度な「決まりはない」時代になってほしいです。ほんとに。

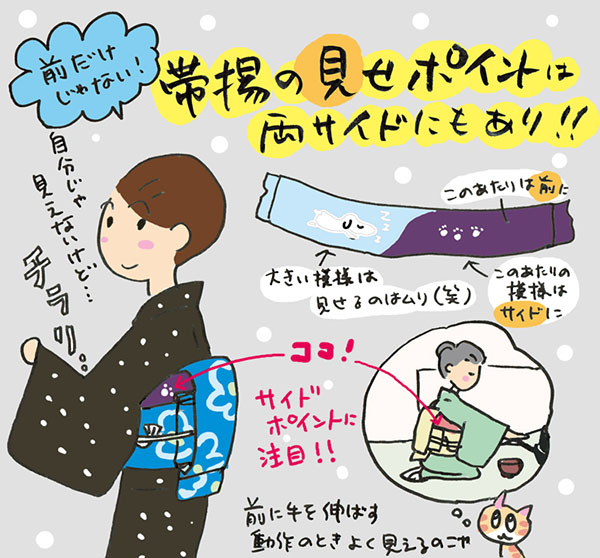

前だけじゃない!帯揚の見せポイント☆の巻

帯揚のデザインをみてみると、ちょうどこの部分(枕の両サイドにくるところ、真ん中から15センチから25センチのあたりに模様やポイントがきているものが。絞りの帯揚なども、枕の部分が絞ってなくて、サイドの見え始めるあたりから絞ってあるものがあったりしますよね。

第二の帯揚の露出ポイント(?)、脇の部分にも気を配ってみましょう。

腕を上げてみてみると、鏡では自分でも見える位置なので、着物を着る時にちょっと気をつけてみてください。模様がなくても、この部分が綺麗だと、前に回した時に余計なシワが入らないので帯揚も綺麗に整いますよ。

帯揚のデザインをみてみると、ちょうどこの部分(枕の両サイドにくるところ、真ん中から15センチから25センチのあたりに模様やポイントがきているものが。絞りの帯揚なども、枕の部分が絞ってなくて、サイドの見え始めるあたりから絞ってあるものがあったりしますよね。

第二の帯揚の露出ポイント(?)、脇の部分にも気を配ってみましょう。

腕を上げてみてみると、鏡では自分でも見える位置なので、着物を着る時にちょっと気をつけてみてください。模様がなくても、この部分が綺麗だと、前に回した時に余計なシワが入らないので帯揚も綺麗に整いますよ。

写真の部分です。帯が柔らかくてちょっといろいろフニャフニャしてますが……(^^;)こんな風に、ちょっと腕を前にやったりすると、ふと見える部分になります。お茶のお点前をしている人を真横から見ていると、結構見えたりします。

帯枕の両サイド、気にし始めると意外と気になるポイント。つい他の人のサイドも気になったりして……あっでも、くれぐれも、他の人の脇の下をじっと見すぎる怪しい人にならないようにしてくださいね!(お前だよ)

写真の部分です。帯が柔らかくてちょっといろいろフニャフニャしてますが……(^^;)こんな風に、ちょっと腕を前にやったりすると、ふと見える部分になります。お茶のお点前をしている人を真横から見ていると、結構見えたりします。

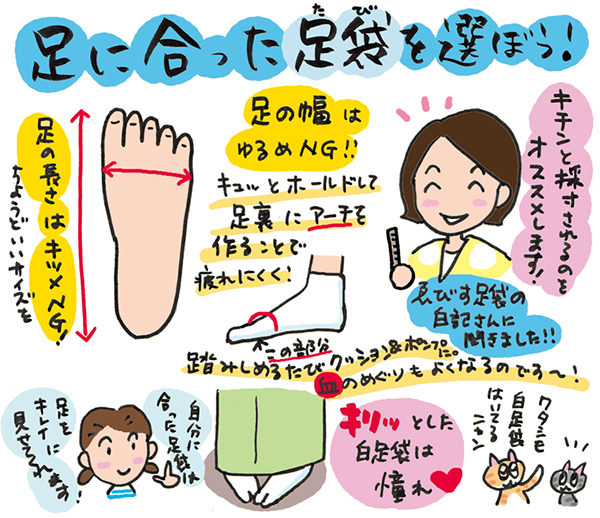

帯枕の両サイド、気にし始めると意外と気になるポイント。つい他の人のサイドも気になったりして……あっでも、くれぐれも、他の人の脇の下をじっと見すぎる怪しい人にならないようにしてくださいね!(お前だよ)疲れない足袋選びは「足幅」がキメ手☆の巻

てっきり、余裕のあるサイズを選んだほうがラクだと思っていたのでこれは目からウロコなお話でした! ゑびす足袋の三代目のご当主が大学教授の指導のもと人間工学に基づいて戦後の日本人の足形の研究を行い、たどり着いた足袋の形。足裏の筋肉をサポートして、長時間歩いても疲れにくい構造になっているそう。

実際、ゑびす足袋を履くと、決して窮屈ではないのに足が一回り小さく見えるのはその足の幅や足袋の縫い目など細部にこだわった作りのせいなのですね。

そしてやはりきちんと足のサイズにあった足袋を選ぶことが最大のポイント。なので、ゑびす足袋さんでは「採寸」をとても大事にしています。誂えなくても、長年の積み重ねから生まれた豊富な足形の既製品から自分にあったものを選ぶことができます。ホームページにも詳しい足のサイズの測りかたが書いてありますが、自分ではなかなか正確には測れないので、採寸してもらうチャンスがあったらぜひ出向いてみてください。お近くのお店で足袋の採寸をリクエストするのもアリ!ですよ。

http://www.ebisutabi.co.jp/

足袋のメーカーさんもいろいろあってそれぞれ特色があります。もし自分が今ピッタリだなと思う足袋があったら、どこのメーカーのものかちゃんと覚えておくのも大事なこと。なにかあったら問い合わせや相談もできます。

おしゃれは足元から。白足袋がキリリと決まった足元は本当に美しいものです。色柄足袋、レース、いろいろありますが、まずはサイズ選びから足袋のキホン、見直してみませんか。

てっきり、余裕のあるサイズを選んだほうがラクだと思っていたのでこれは目からウロコなお話でした! ゑびす足袋の三代目のご当主が大学教授の指導のもと人間工学に基づいて戦後の日本人の足形の研究を行い、たどり着いた足袋の形。足裏の筋肉をサポートして、長時間歩いても疲れにくい構造になっているそう。

実際、ゑびす足袋を履くと、決して窮屈ではないのに足が一回り小さく見えるのはその足の幅や足袋の縫い目など細部にこだわった作りのせいなのですね。

そしてやはりきちんと足のサイズにあった足袋を選ぶことが最大のポイント。なので、ゑびす足袋さんでは「採寸」をとても大事にしています。誂えなくても、長年の積み重ねから生まれた豊富な足形の既製品から自分にあったものを選ぶことができます。ホームページにも詳しい足のサイズの測りかたが書いてありますが、自分ではなかなか正確には測れないので、採寸してもらうチャンスがあったらぜひ出向いてみてください。お近くのお店で足袋の採寸をリクエストするのもアリ!ですよ。

http://www.ebisutabi.co.jp/

足袋のメーカーさんもいろいろあってそれぞれ特色があります。もし自分が今ピッタリだなと思う足袋があったら、どこのメーカーのものかちゃんと覚えておくのも大事なこと。なにかあったら問い合わせや相談もできます。

おしゃれは足元から。白足袋がキリリと決まった足元は本当に美しいものです。色柄足袋、レース、いろいろありますが、まずはサイズ選びから足袋のキホン、見直してみませんか。

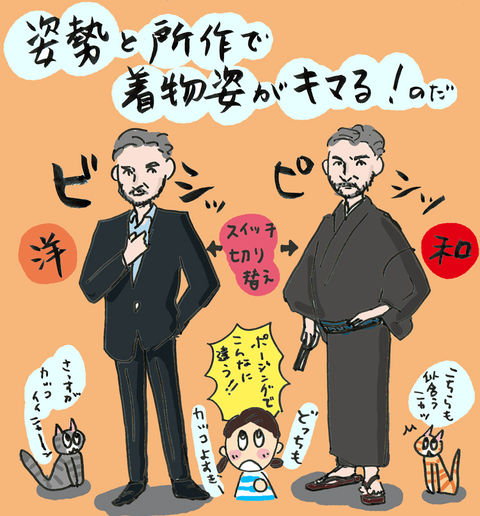

姿勢と所作で着物姿がキマるのだ!の巻

うかがってみると、クロフォードさんは若い頃歌舞伎をされていて、京都南座でも働いていらしたんだとか。そんじょそこらの日本人よりずっとずっと着物姿が板についているのも納得でした。もちろん着替えもご自分で「ずいぶん久しぶりに着るから~」とおっしゃってましたがササッと着られて、これまたかっこいい~!

着物が板についてるかついてないかって、どこの国の人だからじゃなくて、着た回数なんだなと。民族衣裳だから、わたしたち日本人に似合うけれども、それと「着こなし」は別ものなんだなと。

スーツの時とスイッチを切り替えて、つぎつぎと着物姿がカッコよく見えるポージングをカメラのまえで繰り出すクロフォードさんに、仕事を忘れかけてキャーキャー言ってしまったワタシたちでした(笑)。シンポジウムは当日参加もOKだそうなので、興味のある方はぜひおでかけ下さい!

着物を着たら背筋を伸ばして、そういわれると胸を張る人が多いのですが、私はむしろ「腰を立てる」ではないかと思っています。帯を締めると洋服のように腰を曲げて猫背で座るようなことはできません。クっと腰を立てると背筋もしゃんとします。あとはスマホを見るような前肩をストン、と後ろに流すとムリに胸を張らなくても流れるような綺麗な姿勢になります。胸を張ると肩もいかってしまうので、ちょっと違う気がするのですよね。

まあ、急に着物が板についたり、着こなしがアップするということはないわけで、私もまだまだ全然なんですが、着物を着る回数を重ねるのと同時に「こう動いたらキレイ」とか「こう動いたらラク」ということを意識するとよいのだろうなと思います。

立ち方座り方‥‥時代劇や日本舞踊など、写真だけではわからない、実際動いている着物姿の動画を見てイメトレをするのもひとつです。なんでも型を真似することから。洋服のときとはちょっと違った「着物の所作」を意識してスイッチを切り替えれば、着姿もぐんとアップすること間違いなしですよ~!

うかがってみると、クロフォードさんは若い頃歌舞伎をされていて、京都南座でも働いていらしたんだとか。そんじょそこらの日本人よりずっとずっと着物姿が板についているのも納得でした。もちろん着替えもご自分で「ずいぶん久しぶりに着るから~」とおっしゃってましたがササッと着られて、これまたかっこいい~!

着物が板についてるかついてないかって、どこの国の人だからじゃなくて、着た回数なんだなと。民族衣裳だから、わたしたち日本人に似合うけれども、それと「着こなし」は別ものなんだなと。

スーツの時とスイッチを切り替えて、つぎつぎと着物姿がカッコよく見えるポージングをカメラのまえで繰り出すクロフォードさんに、仕事を忘れかけてキャーキャー言ってしまったワタシたちでした(笑)。シンポジウムは当日参加もOKだそうなので、興味のある方はぜひおでかけ下さい!

着物を着たら背筋を伸ばして、そういわれると胸を張る人が多いのですが、私はむしろ「腰を立てる」ではないかと思っています。帯を締めると洋服のように腰を曲げて猫背で座るようなことはできません。クっと腰を立てると背筋もしゃんとします。あとはスマホを見るような前肩をストン、と後ろに流すとムリに胸を張らなくても流れるような綺麗な姿勢になります。胸を張ると肩もいかってしまうので、ちょっと違う気がするのですよね。

まあ、急に着物が板についたり、着こなしがアップするということはないわけで、私もまだまだ全然なんですが、着物を着る回数を重ねるのと同時に「こう動いたらキレイ」とか「こう動いたらラク」ということを意識するとよいのだろうなと思います。

立ち方座り方‥‥時代劇や日本舞踊など、写真だけではわからない、実際動いている着物姿の動画を見てイメトレをするのもひとつです。なんでも型を真似することから。洋服のときとはちょっと違った「着物の所作」を意識してスイッチを切り替えれば、着姿もぐんとアップすること間違いなしですよ~!

補整がうまくいくと着付はとってもラクになる!の巻

5年前にいち利モールさんのイベントで女将の髙橋和江さんにお話をきいて肌着や補整への関心がぐっと深まったのですが、さらに工房の補整は進化しつづけています。

先日そんな髙橋女将の補整術の本がついに出ました。手ほどき七緒永久保存版『「たかはしきもの工房」髙橋和江さんの十人十色の「補整」術』です(タイトルが長い!)。タイトル通り、いろんな体型の方に「どういう補整が必要か。そしてそれはどうしてなのか」という理論も教えてくれる本です。

今まで補整なんて必要ないわ!と思っていた方にも、補整のよさをよく御存知の方にもぜひ手に取っていただきたい一冊です。私自身は、キレイに着付ができるということももちろんですが、補整をすると自分の体がラクなので続けています。

体に食い込む腰紐、胸元をしめつける伊達締め‥‥キレイに着るにはきつく締めないとだめよと言われ、本当に嫌でした。でも、動くと崩れてしまうし‥‥。そんな悩みも、ウエストにしっかり補整を入れることで紐を締めても苦しくないし、胸元をきつく締めなくても、着物が体に添ってくれるので着崩れしにくくなりました。

そして気になる下腹、ヒップ。年齢とともに気になる部分もキュっと引き締めることでスッキリ。ちょっと待って、引き締めたら苦しいんじゃないの!?と思ったアナタ、骨盤周りは引き締めても苦しくないどころか、腰骨が立ってすごくキモチいいんですよ! 裾よけを正しくつけると、姿勢もよくなって一石二鳥なんです。

ゆるめるところと引き締めるところを間違えずに体にぴったり着物を添わせて布地で体を支えれば、楽で着崩れない着姿の完成です。補整入れる派入れない派はあると思うのですが、ちょい補整、一度入れてみては。または入れすぎ補整を抜いてみてはいかがでしょうか。

来週から開催の「キモノEXPO」でも、補整講座があります。わにこも16日~20日、たかはしきもの工房のブースでお手伝いしておりますよ。なぜ補整をするのか。補整のメリットを知って、自分の体型にあう補整を探しにいらしてください。

キモノEXPOは他にもいろんな着物周りの「知りたい」に応える講座や、手作り小物の講座もたくさんありますよ。やっと過ごしやすい気候になってきた10月半ば。おキモノまわりの楽しみを見つけにきてね!

▼キモノEXPOはコチラから▼

https://www.ichiri.ne.jp/lp/1810_expo/

5年前にいち利モールさんのイベントで女将の髙橋和江さんにお話をきいて肌着や補整への関心がぐっと深まったのですが、さらに工房の補整は進化しつづけています。

先日そんな髙橋女将の補整術の本がついに出ました。手ほどき七緒永久保存版『「たかはしきもの工房」髙橋和江さんの十人十色の「補整」術』です(タイトルが長い!)。タイトル通り、いろんな体型の方に「どういう補整が必要か。そしてそれはどうしてなのか」という理論も教えてくれる本です。

今まで補整なんて必要ないわ!と思っていた方にも、補整のよさをよく御存知の方にもぜひ手に取っていただきたい一冊です。私自身は、キレイに着付ができるということももちろんですが、補整をすると自分の体がラクなので続けています。

体に食い込む腰紐、胸元をしめつける伊達締め‥‥キレイに着るにはきつく締めないとだめよと言われ、本当に嫌でした。でも、動くと崩れてしまうし‥‥。そんな悩みも、ウエストにしっかり補整を入れることで紐を締めても苦しくないし、胸元をきつく締めなくても、着物が体に添ってくれるので着崩れしにくくなりました。

そして気になる下腹、ヒップ。年齢とともに気になる部分もキュっと引き締めることでスッキリ。ちょっと待って、引き締めたら苦しいんじゃないの!?と思ったアナタ、骨盤周りは引き締めても苦しくないどころか、腰骨が立ってすごくキモチいいんですよ! 裾よけを正しくつけると、姿勢もよくなって一石二鳥なんです。

ゆるめるところと引き締めるところを間違えずに体にぴったり着物を添わせて布地で体を支えれば、楽で着崩れない着姿の完成です。補整入れる派入れない派はあると思うのですが、ちょい補整、一度入れてみては。または入れすぎ補整を抜いてみてはいかがでしょうか。

来週から開催の「キモノEXPO」でも、補整講座があります。わにこも16日~20日、たかはしきもの工房のブースでお手伝いしておりますよ。なぜ補整をするのか。補整のメリットを知って、自分の体型にあう補整を探しにいらしてください。

キモノEXPOは他にもいろんな着物周りの「知りたい」に応える講座や、手作り小物の講座もたくさんありますよ。やっと過ごしやすい気候になってきた10月半ば。おキモノまわりの楽しみを見つけにきてね!

▼キモノEXPOはコチラから▼

https://www.ichiri.ne.jp/lp/1810_expo/

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter