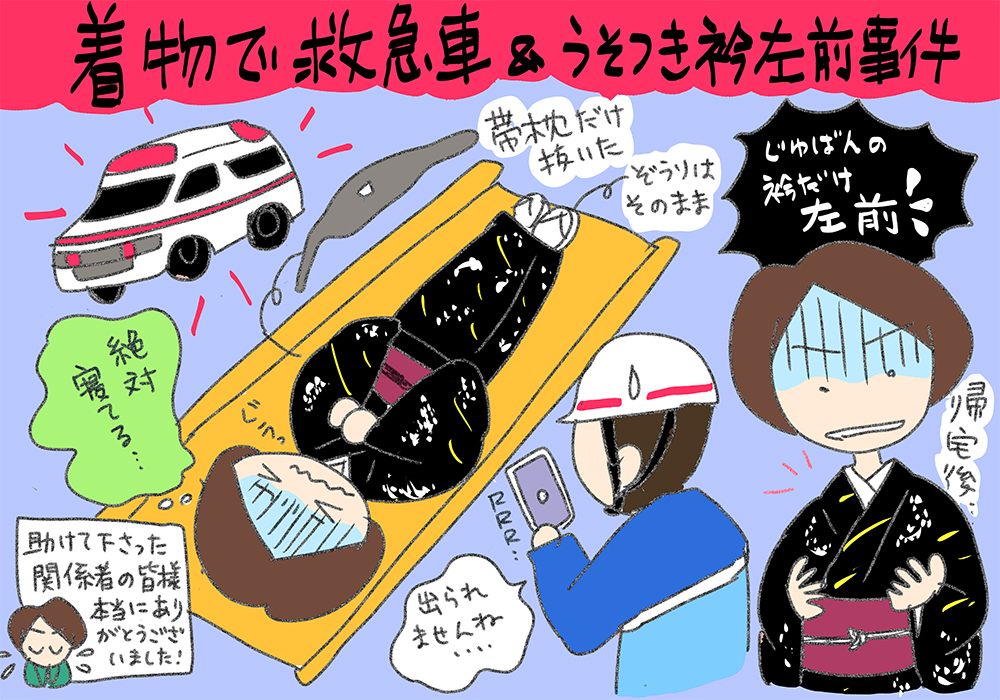

12月には持病の血管腫で手術入院が決まっていたため、入院準備などもしていたので、いざとなったら息子に用意していた入院バッグをもってきてもらえばいい……などと思っていたのですが、救急隊員さんに「ご家族にご連絡を」といわれてかけてもらった電話にも出ず(寝ていた模様)その後折り返しもなく、結局夜帰ってきた息子に今日こんなことがありましたと報告すると驚いていました。

なんでもなかったからまあよかったけど、という話をしたら、いやほんとに男子はねえ、と男子母の皆様から共感の嵐(笑)。中には具合が悪くなって息子さんに「救急車を呼んで」と頼んだら、「母さんが救急車呼んでほしいって」とお父さんに電話していたという衝撃エピソードも! いや、性差で語ってはいけないかもしれませんが、もう子供も成人したのであれば自分でなんでもやってしまわないで、いざというときのために譲位準備もせねば……という気持ちになりましたね。

先日無事手術も終わり、今は家でのんびり休養しています。秋に久しぶりにうけた検診でいろいろなボロが発覚し、いろいろ治療をしていかなければいけない中で、いましかできないかも!と焦っていろいろ予定を詰め込み過ぎたのかもしれません。こちらのコラムも1回お休みさせていただき、申し訳ありませんでした。

今までの人生、うわ~と突っ走って倒れる、という繰り返しをしているので、出力を一定にぼちぼちやるということを覚えて、周りに迷惑をかけないようにしていきたいと思う年の瀬でした。

12月には持病の血管腫で手術入院が決まっていたため、入院準備などもしていたので、いざとなったら息子に用意していた入院バッグをもってきてもらえばいい……などと思っていたのですが、救急隊員さんに「ご家族にご連絡を」といわれてかけてもらった電話にも出ず(寝ていた模様)その後折り返しもなく、結局夜帰ってきた息子に今日こんなことがありましたと報告すると驚いていました。

なんでもなかったからまあよかったけど、という話をしたら、いやほんとに男子はねえ、と男子母の皆様から共感の嵐(笑)。中には具合が悪くなって息子さんに「救急車を呼んで」と頼んだら、「母さんが救急車呼んでほしいって」とお父さんに電話していたという衝撃エピソードも! いや、性差で語ってはいけないかもしれませんが、もう子供も成人したのであれば自分でなんでもやってしまわないで、いざというときのために譲位準備もせねば……という気持ちになりましたね。

先日無事手術も終わり、今は家でのんびり休養しています。秋に久しぶりにうけた検診でいろいろなボロが発覚し、いろいろ治療をしていかなければいけない中で、いましかできないかも!と焦っていろいろ予定を詰め込み過ぎたのかもしれません。こちらのコラムも1回お休みさせていただき、申し訳ありませんでした。

今までの人生、うわ~と突っ走って倒れる、という繰り返しをしているので、出力を一定にぼちぼちやるということを覚えて、周りに迷惑をかけないようにしていきたいと思う年の瀬でした。

着物で救急車&うそつき衿が左前事件の巻

12月には持病の血管腫で手術入院が決まっていたため、入院準備などもしていたので、いざとなったら息子に用意していた入院バッグをもってきてもらえばいい……などと思っていたのですが、救急隊員さんに「ご家族にご連絡を」といわれてかけてもらった電話にも出ず(寝ていた模様)その後折り返しもなく、結局夜帰ってきた息子に今日こんなことがありましたと報告すると驚いていました。

なんでもなかったからまあよかったけど、という話をしたら、いやほんとに男子はねえ、と男子母の皆様から共感の嵐(笑)。中には具合が悪くなって息子さんに「救急車を呼んで」と頼んだら、「母さんが救急車呼んでほしいって」とお父さんに電話していたという衝撃エピソードも! いや、性差で語ってはいけないかもしれませんが、もう子供も成人したのであれば自分でなんでもやってしまわないで、いざというときのために譲位準備もせねば……という気持ちになりましたね。

先日無事手術も終わり、今は家でのんびり休養しています。秋に久しぶりにうけた検診でいろいろなボロが発覚し、いろいろ治療をしていかなければいけない中で、いましかできないかも!と焦っていろいろ予定を詰め込み過ぎたのかもしれません。こちらのコラムも1回お休みさせていただき、申し訳ありませんでした。

今までの人生、うわ~と突っ走って倒れる、という繰り返しをしているので、出力を一定にぼちぼちやるということを覚えて、周りに迷惑をかけないようにしていきたいと思う年の瀬でした。

12月には持病の血管腫で手術入院が決まっていたため、入院準備などもしていたので、いざとなったら息子に用意していた入院バッグをもってきてもらえばいい……などと思っていたのですが、救急隊員さんに「ご家族にご連絡を」といわれてかけてもらった電話にも出ず(寝ていた模様)その後折り返しもなく、結局夜帰ってきた息子に今日こんなことがありましたと報告すると驚いていました。

なんでもなかったからまあよかったけど、という話をしたら、いやほんとに男子はねえ、と男子母の皆様から共感の嵐(笑)。中には具合が悪くなって息子さんに「救急車を呼んで」と頼んだら、「母さんが救急車呼んでほしいって」とお父さんに電話していたという衝撃エピソードも! いや、性差で語ってはいけないかもしれませんが、もう子供も成人したのであれば自分でなんでもやってしまわないで、いざというときのために譲位準備もせねば……という気持ちになりましたね。

先日無事手術も終わり、今は家でのんびり休養しています。秋に久しぶりにうけた検診でいろいろなボロが発覚し、いろいろ治療をしていかなければいけない中で、いましかできないかも!と焦っていろいろ予定を詰め込み過ぎたのかもしれません。こちらのコラムも1回お休みさせていただき、申し訳ありませんでした。

今までの人生、うわ~と突っ走って倒れる、という繰り返しをしているので、出力を一定にぼちぼちやるということを覚えて、周りに迷惑をかけないようにしていきたいと思う年の瀬でした。

「きものを語るお茶会」ありがとうございました!の巻

木綿の着物に素敵なインドレースの半襟、帯締めも黒猫の帯に合わせてしっぽみたいに黒いモールで丸ぐけのものを手作りしてきました!というMさん。可愛い肉球の帯留め?と思ったら、100均でゲットした結束バンドだそう。えー!可愛すぎる(猫好き歓喜)。

お嬢さんの成人式のときに、自分も着物を誂えましたというCさん。大人っぽくどっしりとした色無地がとっても素敵。羽織との色合わせもピッタリで、長身に映てました。着付教室に通われているそうなので、どんどん着ておでかけしてほしいです。

着道楽だったお祖母様の着物と帯を受け継いで着ています、というKさん。個性的な大島とインドネシアのワヤン人形風が印象的なバティックの帯がもうドンピシャコーディネート。お洒落なお祖母様だったのですね~。指輪と帯留めのカラーリンクもかっこいい。

着物は習ったけど、なかなか着るに至ってないので、刺激をもらおうと思ってきました、というKTさん。昭和な家にも撮影に来てくださっていて、めちゃめちゃ着物がお似合いなのでぜひいっぱい着てほしい~!

そしてお茶会帰りです、という茶人のPさん。もちろん帯には扇子が。お気に入りのお店で全部揃えました、とおっしゃってましたが、さすがのトータルコーディネートでした。最近は少し落ち着いたものがしっくりくるようになった、とも。花柄の帯が可愛かった!

11月生まれの会でもご一緒したキモトモのKちゃんは、大きな乱菊が織られた超素敵な紬で。絞りの長羽織とあわせて、晩秋にピッタリの美しいコーデでした。スラリとしていて日舞もされてて、ほんとに着物美人てこういうことよね~とうっとりでした。

はっと目を引くブルーグリーンの小紋のFさんは、メルカリでいろいろ探すのが大好き!っておっしゃってました。着物のモチーフと帯のモチーフもピッタリで、すっきりとした若々しい着こなしで惚れ惚れ。赤い根付けも効いてました。

同じくフラーレンの仲間のYさんも洋服でしたが、ドレスデザイナーさんで洋裁が本職だけど、着物も縫っちゃうスーパーウーマン。小物とかもなんでも作っちゃうのです…‥。組紐のお稽古情報を聞いてらしたので、そのうちお披露目を楽しみにしています。

そしてお子さんの結婚式でお母様に譲られた黒留袖を着るために12キロ減量しましたというEさん。この日は気軽に洗える着物できました、とおっしゃってましたが、お嬢さんがデザインして自分で染めたという猫ちゃんの帯や自分で組んだ帯締が上級者!

木綿の着物に素敵なインドレースの半襟、帯締めも黒猫の帯に合わせてしっぽみたいに黒いモールで丸ぐけのものを手作りしてきました!というMさん。可愛い肉球の帯留め?と思ったら、100均でゲットした結束バンドだそう。えー!可愛すぎる(猫好き歓喜)。

お嬢さんの成人式のときに、自分も着物を誂えましたというCさん。大人っぽくどっしりとした色無地がとっても素敵。羽織との色合わせもピッタリで、長身に映てました。着付教室に通われているそうなので、どんどん着ておでかけしてほしいです。

着道楽だったお祖母様の着物と帯を受け継いで着ています、というKさん。個性的な大島とインドネシアのワヤン人形風が印象的なバティックの帯がもうドンピシャコーディネート。お洒落なお祖母様だったのですね~。指輪と帯留めのカラーリンクもかっこいい。

着物は習ったけど、なかなか着るに至ってないので、刺激をもらおうと思ってきました、というKTさん。昭和な家にも撮影に来てくださっていて、めちゃめちゃ着物がお似合いなのでぜひいっぱい着てほしい~!

そしてお茶会帰りです、という茶人のPさん。もちろん帯には扇子が。お気に入りのお店で全部揃えました、とおっしゃってましたが、さすがのトータルコーディネートでした。最近は少し落ち着いたものがしっくりくるようになった、とも。花柄の帯が可愛かった!

11月生まれの会でもご一緒したキモトモのKちゃんは、大きな乱菊が織られた超素敵な紬で。絞りの長羽織とあわせて、晩秋にピッタリの美しいコーデでした。スラリとしていて日舞もされてて、ほんとに着物美人てこういうことよね~とうっとりでした。

はっと目を引くブルーグリーンの小紋のFさんは、メルカリでいろいろ探すのが大好き!っておっしゃってました。着物のモチーフと帯のモチーフもピッタリで、すっきりとした若々しい着こなしで惚れ惚れ。赤い根付けも効いてました。

同じくフラーレンの仲間のYさんも洋服でしたが、ドレスデザイナーさんで洋裁が本職だけど、着物も縫っちゃうスーパーウーマン。小物とかもなんでも作っちゃうのです…‥。組紐のお稽古情報を聞いてらしたので、そのうちお披露目を楽しみにしています。

そしてお子さんの結婚式でお母様に譲られた黒留袖を着るために12キロ減量しましたというEさん。この日は気軽に洗える着物できました、とおっしゃってましたが、お嬢さんがデザインして自分で染めたという猫ちゃんの帯や自分で組んだ帯締が上級者!

まだまだ書ききれないエピソードいっぱいで本当に目に心に口に栄養、脳に刺激の楽しいお茶会となりました。ご参加くださったみなさん、企画してくれたみずほちゃんありがとう!

実はこの週、出先で急に体調を崩して救急車に乗る(着物で……)というご迷惑をおかけしたわにこ(結果無事でした)だったのですが、お茶会でめっちゃ元気をいただきました!! そして先週はお休みをいただいてしまいましたが、コラムも読んでますよ、とおっしゃっていただいて原稿もまた頑張ろう!と思っております。またこんなふうに集まれる機会を夢見て‥‥多謝!

まだまだ書ききれないエピソードいっぱいで本当に目に心に口に栄養、脳に刺激の楽しいお茶会となりました。ご参加くださったみなさん、企画してくれたみずほちゃんありがとう!

実はこの週、出先で急に体調を崩して救急車に乗る(着物で……)というご迷惑をおかけしたわにこ(結果無事でした)だったのですが、お茶会でめっちゃ元気をいただきました!! そして先週はお休みをいただいてしまいましたが、コラムも読んでますよ、とおっしゃっていただいて原稿もまた頑張ろう!と思っております。またこんなふうに集まれる機会を夢見て‥‥多謝!

ちょっとしたパーティ向けの着物を誕生祝いに着た!の巻

今、きもの雑誌『月刊アレコレ』に隔月で連載中の「きもの事典カルタ」という読み物としてもたのしめて役立つきもの用語集のページのイラストを担当させていただいているのですが、ちょうどアレコレの撮影が昭和な家スタジオ近くで行われていたので、お邪魔してついで撮影してもらいました。もちろんカメラマンは渡部瑞穂ちゃんです。紅葉がとっても綺麗でした~。

今、きもの雑誌『月刊アレコレ』に隔月で連載中の「きもの事典カルタ」という読み物としてもたのしめて役立つきもの用語集のページのイラストを担当させていただいているのですが、ちょうどアレコレの撮影が昭和な家スタジオ近くで行われていたので、お邪魔してついで撮影してもらいました。もちろんカメラマンは渡部瑞穂ちゃんです。紅葉がとっても綺麗でした~。

帯揚げは招き猫なんですが、顔だけ結び目に出してみました! 自分だけが楽しいシリーズ(笑)です。

そして、夜はワインバーの素敵な個室に。4人が着物でした。皆様それぞれとっても素敵なコーディネートで眼福~。美味しいお料理とともに、笑顔はじける楽しい嬉しい会でした。それぞれ、仕事に趣味にと素晴らしい活躍をしている友達の話を聞きつつ、お仲間に入れてもらえるのも自分が頑張ってるご褒美だな~と思ったり。

帯揚げは招き猫なんですが、顔だけ結び目に出してみました! 自分だけが楽しいシリーズ(笑)です。

そして、夜はワインバーの素敵な個室に。4人が着物でした。皆様それぞれとっても素敵なコーディネートで眼福~。美味しいお料理とともに、笑顔はじける楽しい嬉しい会でした。それぞれ、仕事に趣味にと素晴らしい活躍をしている友達の話を聞きつつ、お仲間に入れてもらえるのも自分が頑張ってるご褒美だな~と思ったり。

直前でインフルエンザで参加できなくなった友達もいて、健康も大事だとしみじみ。万象繰り合わせて集まれることもありがたく、来年もまたぜひみんなで揃いましょう!と解散しました。

そんなこんなで無事今年の誕生日も過ぎ、会いたい人には会って、着たいものも着る! そんな1年にしたいなあと思っております。

直前でインフルエンザで参加できなくなった友達もいて、健康も大事だとしみじみ。万象繰り合わせて集まれることもありがたく、来年もまたぜひみんなで揃いましょう!と解散しました。

そんなこんなで無事今年の誕生日も過ぎ、会いたい人には会って、着たいものも着る! そんな1年にしたいなあと思っております。

七五三。男子袴の裾上げの裏技!の巻

後ろ側は多少形が変わってしまいますが、羽織に隠れますのでよし!というわけで早速実践して成功をおさめました。女子袴でも応用が効きそうです。

後ろ側は多少形が変わってしまいますが、羽織に隠れますのでよし!というわけで早速実践して成功をおさめました。女子袴でも応用が効きそうです。

思いついたときは「ちょっと!!!私ってば天才!?」と鼻息を荒くしたのですが、ネットで調べたら動画で紹介されている方もいました(ですよねっ)。この技を必要とする人は本当に少ないので、目にすることもあまりないかもしれないし、もう今年の七五三の本番日(11月15日)はすぎてしまったのに……という話なんですが、このあとまだまだ続く後撮りや、来年以降にもしかしたら誰かの役に立つかも?と書き記しておきます。

そのほかの子供着物に関するサイズの話はこちら

七五三の三歳の着物を二歳から五歳まで着る方法の巻

子どもの着物は合理的にできてます!

今年の11月15日は本当にお天気もよく、撮影日和でした。この季節、金色に輝く銀杏や紅葉の中、笑顔のご家族の撮影ができると「この仕事やっててよかったなあ」としみじみ思うのでした。

思いついたときは「ちょっと!!!私ってば天才!?」と鼻息を荒くしたのですが、ネットで調べたら動画で紹介されている方もいました(ですよねっ)。この技を必要とする人は本当に少ないので、目にすることもあまりないかもしれないし、もう今年の七五三の本番日(11月15日)はすぎてしまったのに……という話なんですが、このあとまだまだ続く後撮りや、来年以降にもしかしたら誰かの役に立つかも?と書き記しておきます。

そのほかの子供着物に関するサイズの話はこちら

七五三の三歳の着物を二歳から五歳まで着る方法の巻

子どもの着物は合理的にできてます!

今年の11月15日は本当にお天気もよく、撮影日和でした。この季節、金色に輝く銀杏や紅葉の中、笑顔のご家族の撮影ができると「この仕事やっててよかったなあ」としみじみ思うのでした。

菊の模様の着物&帯は秋限定?の巻

お手持ちの着物にも探せばきっとあちこちに菊が描かれているはず。秋にしか着られない、のではなく、秋だから身につけたら楽しい、と考えてコーディネートにぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?

お手持ちの着物にも探せばきっとあちこちに菊が描かれているはず。秋にしか着られない、のではなく、秋だから身につけたら楽しい、と考えてコーディネートにぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?

私のキモトモ(着物友達)のはなしの巻

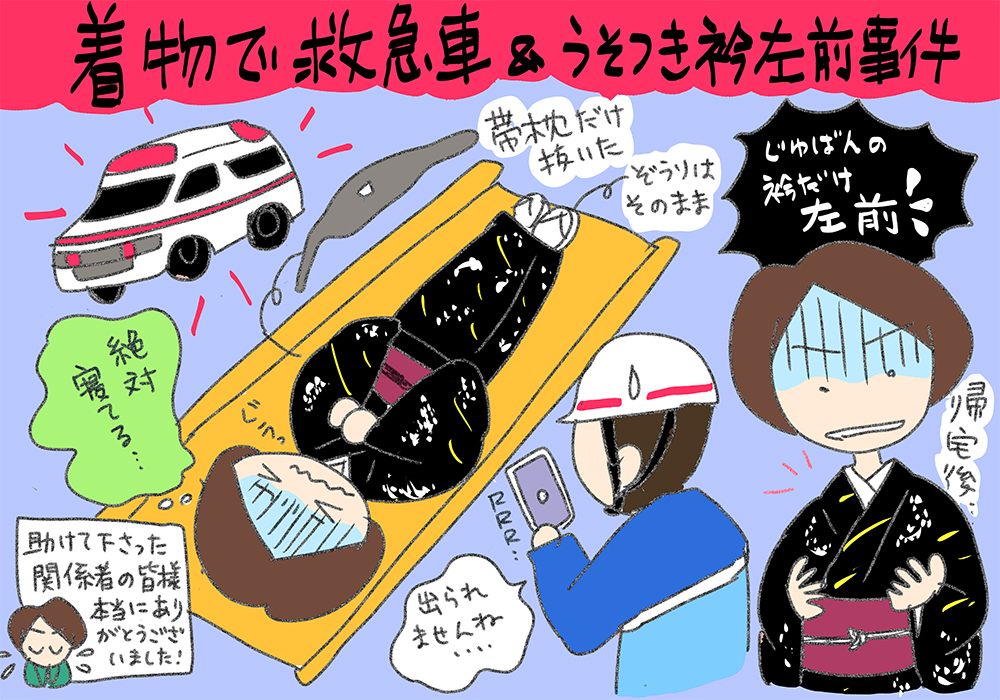

急に身の上話とかしだして、どうした??? と思われたかもですが、、そんなみずほちゃんと『ムギ畑』で知り合ったクリエイターの仲間たちとチームを組んで仕事をしてきた「フラーレン」というグループが今年15周年を迎えます。このグループに参加した頃はまだ、こんな人生を歩むとは思ってもいなかったのですけれど、気がついたらあっという間の15年でした。

チームといっても、それぞれが独立したフリーランスのクリエイターであり、ゆるく連携をとっている、というかんじなのですが、フリーランスでの仕事というのは基本一人なので、そんなとき同じように子育てをしながら仕事をしている女性たちに、助けてもらったり愚痴を聞いてもらったりできたこの環境は本当にありがたく、なんとか生きてこられた縁のひとつです。みんなには感謝しかありません。

これも、瑞穂ちゃんが「着物が趣味」とプロフィールに書いていなかったら、始まらなかったご縁かも?と思うと、着物よありがとう、と心から思うのでありました。

そんなクリエイター集団フラーレン15周年イベント「ひらく展」が京王線柴崎駅のギャラリーカフェ Gallery&Cafe Warehouse Garden で11月末に開催されます。私と瑞穂ちゃんは、11月30日に「きものを語るお茶会」を担当します。瑞穂ちゃんによるポートレート撮影つきです。着物がつないでくれた二人の着物愛炸裂のお茶会になること間違いなしなので、もしよかったらいらしてくださいませ。

ほかにも素敵なギャラリーカフェでいろいろなワークショップがあります。興味のある方、ぜひ参加してみてくださいね! 宣伝失礼いたしました(ぺこり)

急に身の上話とかしだして、どうした??? と思われたかもですが、、そんなみずほちゃんと『ムギ畑』で知り合ったクリエイターの仲間たちとチームを組んで仕事をしてきた「フラーレン」というグループが今年15周年を迎えます。このグループに参加した頃はまだ、こんな人生を歩むとは思ってもいなかったのですけれど、気がついたらあっという間の15年でした。

チームといっても、それぞれが独立したフリーランスのクリエイターであり、ゆるく連携をとっている、というかんじなのですが、フリーランスでの仕事というのは基本一人なので、そんなとき同じように子育てをしながら仕事をしている女性たちに、助けてもらったり愚痴を聞いてもらったりできたこの環境は本当にありがたく、なんとか生きてこられた縁のひとつです。みんなには感謝しかありません。

これも、瑞穂ちゃんが「着物が趣味」とプロフィールに書いていなかったら、始まらなかったご縁かも?と思うと、着物よありがとう、と心から思うのでありました。

そんなクリエイター集団フラーレン15周年イベント「ひらく展」が京王線柴崎駅のギャラリーカフェ Gallery&Cafe Warehouse Garden で11月末に開催されます。私と瑞穂ちゃんは、11月30日に「きものを語るお茶会」を担当します。瑞穂ちゃんによるポートレート撮影つきです。着物がつないでくれた二人の着物愛炸裂のお茶会になること間違いなしなので、もしよかったらいらしてくださいませ。

ほかにも素敵なギャラリーカフェでいろいろなワークショップがあります。興味のある方、ぜひ参加してみてくださいね! 宣伝失礼いたしました(ぺこり)

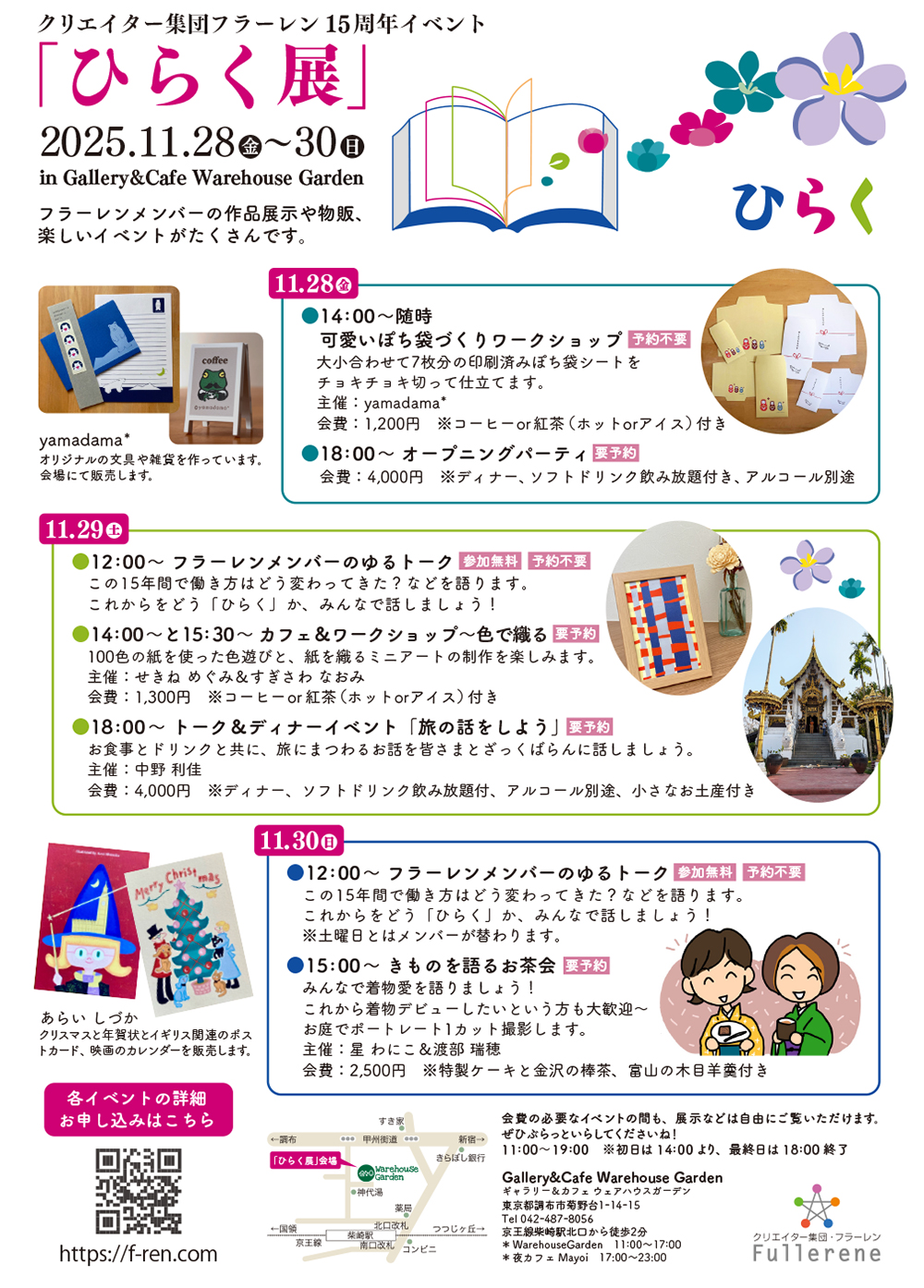

1.5分紐帯締めのすすめ!の巻

2本を添わせて2色の三分紐風にしてもいいし、バラけさせてボリュームを持たせても楽しいです。金銀はいろんな色とも合わせやすいし、細いので主張もしすぎずほどがよいです。

右下の写真は、花玉結び風をして、紐の端を結び目の下に押し込んであります。仕上がりは一期一会(適当ともいう……)

関連記事:春の帯締め花玉結び風の巻

2本を添わせて2色の三分紐風にしてもいいし、バラけさせてボリュームを持たせても楽しいです。金銀はいろんな色とも合わせやすいし、細いので主張もしすぎずほどがよいです。

右下の写真は、花玉結び風をして、紐の端を結び目の下に押し込んであります。仕上がりは一期一会(適当ともいう……)

関連記事:春の帯締め花玉結び風の巻

いち利オリジナルの1.5分紐は柔らかくて、扱いがしやすくていい感じです。でも帯締めなので、しっかりしていて安心感もあり!

ちょっと帯締めで遊んでみたいかた、セールのチャンスに好きな色を揃えてみてはいかがでしょうか?

いち利オリジナルの1.5分紐は柔らかくて、扱いがしやすくていい感じです。でも帯締めなので、しっかりしていて安心感もあり!

ちょっと帯締めで遊んでみたいかた、セールのチャンスに好きな色を揃えてみてはいかがでしょうか?

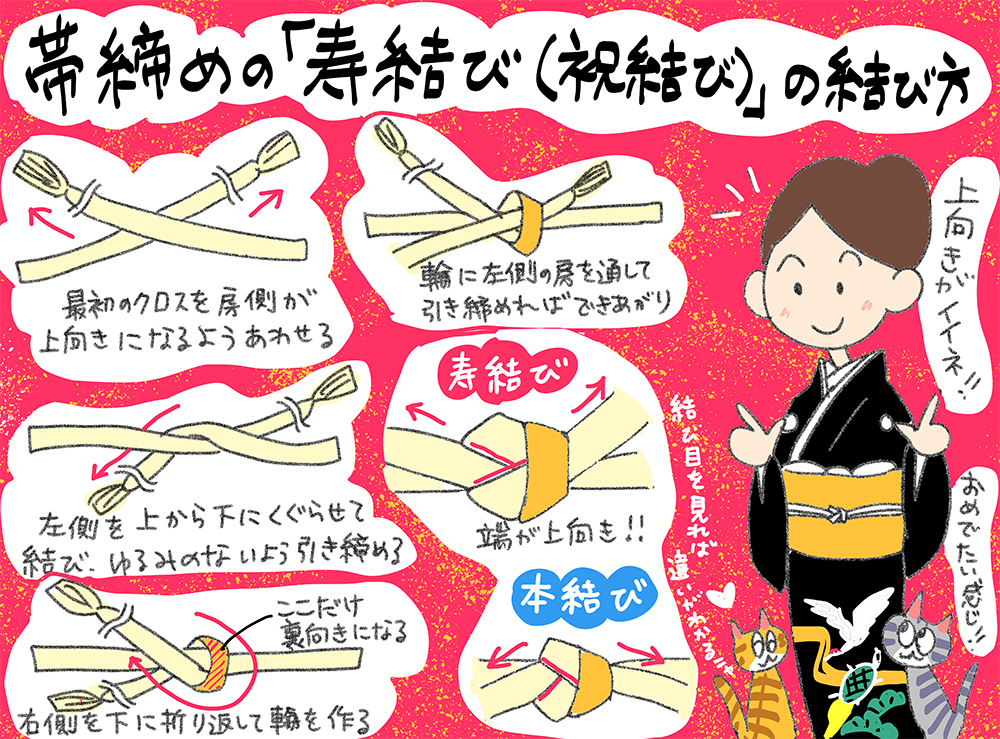

帯締めの寿結び(祝結び)の結び方の巻

私のもっている1993年刊『定本 着付と帯結び百科 冠婚葬祭の上品な着付け』(講談社)には寿結びの記載はなく、留袖の帯締めは本結びで結んであります。また2007年刊の『帯結び100選 笹島式決め技の極意』(世界文化社)にも平組の結び方は本結び(駒結び)しか紹介されていませんので、寿結びは令和のニューフェイスなのかもしれません。

こうしなくてはならないというルールがあるわけではないですが、帯の飾り結びなどと同じように、お祝いの時に「寿結びです」というのはおめでたい感じがしていいですね。

私のもっている1993年刊『定本 着付と帯結び百科 冠婚葬祭の上品な着付け』(講談社)には寿結びの記載はなく、留袖の帯締めは本結びで結んであります。また2007年刊の『帯結び100選 笹島式決め技の極意』(世界文化社)にも平組の結び方は本結び(駒結び)しか紹介されていませんので、寿結びは令和のニューフェイスなのかもしれません。

こうしなくてはならないというルールがあるわけではないですが、帯の飾り結びなどと同じように、お祝いの時に「寿結びです」というのはおめでたい感じがしていいですね。

普段もしてはいけないというわけではなく、この結び方をすると帯締めがV字型に整いやすいので、少し痩せ見え効果もあります。冠組などをこの結び方をするとシャープなかんじになりますよ。

一方、銀座結びのように下から帯締めを持ち上げて結ぶような時は、本結びのほうが形的にも力学的にも自然に結べます。

特にいつ用いなくてはいけないというような決まりはないので、お好みで結んでみてはいかがでしょうか。

普段もしてはいけないというわけではなく、この結び方をすると帯締めがV字型に整いやすいので、少し痩せ見え効果もあります。冠組などをこの結び方をするとシャープなかんじになりますよ。

一方、銀座結びのように下から帯締めを持ち上げて結ぶような時は、本結びのほうが形的にも力学的にも自然に結べます。

特にいつ用いなくてはいけないというような決まりはないので、お好みで結んでみてはいかがでしょうか。

中秋の名月とさよなら万博。の巻

最後ギリギリまでいたので、帰りも結構並んで地下鉄へ。帰りのゲートを出てから地下鉄までの列は、そのまま友人宅へ行き泊めてもらって次の日、飛行機で東京へ。はじめて伊丹空港に行きました。大阪までは新幹線でしか行ったことがなかったので、1時間で羽田に着いて、上空から富士山も見られて、飛行機楽しかった!

何度も行った場所なのに、まだまだいっぱい初めてがあって、楽しい旅でした。各駅停車での移動もなんだか楽しくて乗り鉄さんの気持ちが少しわかったかも。今回もあまり着物が関係なくて、イベントレポートもいつも会期最後のほうで役に立たず恐縮です(爆)。来週からはまたぐっと着物の話題に戻してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします‥‥!

最後ギリギリまでいたので、帰りも結構並んで地下鉄へ。帰りのゲートを出てから地下鉄までの列は、そのまま友人宅へ行き泊めてもらって次の日、飛行機で東京へ。はじめて伊丹空港に行きました。大阪までは新幹線でしか行ったことがなかったので、1時間で羽田に着いて、上空から富士山も見られて、飛行機楽しかった!

何度も行った場所なのに、まだまだいっぱい初めてがあって、楽しい旅でした。各駅停車での移動もなんだか楽しくて乗り鉄さんの気持ちが少しわかったかも。今回もあまり着物が関係なくて、イベントレポートもいつも会期最後のほうで役に立たず恐縮です(爆)。来週からはまたぐっと着物の話題に戻してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします‥‥!

<番外>台湾女子旅。茶藝体験もしたよの巻

平日の午前ということもあってか、お客様も少なく何度もお湯を注いでお茶をゆったりと楽しめました。1杯の量が少ないので何度もおかわりをするのですが、6~10煎味わえるそうで日本茶とは随分楽しみ方が違いますね。お点前は煎茶道に似ていました。日本の煎茶道が中国の喫茶法に由来しているのだそうです。

他にも九フンの茶房や迪化街のお茶屋さんでもお茶を淹れるところを見ましたが、小さな器たちを手順通りに手早く操ってお茶を供する様子はパズルやスポーツスタッキング※を見ているようでした。

そして何より茶器のかわいらしいこと!! サイズが小さいのがきっと私の中の女子のおままごと心をくすぐるのでしょうか……すっかり目がハートに。こんなふうに家でもお茶を楽しめたら……と夢が激しく広がりましたが、いや置くとこないな……と現実に戻り(笑)、茶葉だけを買うことに。

よい茶葉は当たり前ですがよいお値段で(爆)いろいろ悩んでお茶なのにミルクやバニラのような甘い香りがすると聞き、金萱茶という1980年頃に作られた品種の烏龍茶を購入してみました。家で味わってみると、本当に甘い香りがして、味はさっぱり。ちゃんと家でも急須やカップをあたためて淹れたら香りがたって、とても美味しかったです。これはしばらく楽しめそう。それにしても台湾のお茶がこんなに高価なものとは知らず、お土産でいただいた茶葉を何が正解か分からず適当に飲んでいたことを激しく反省しました。

台湾は、何を食べても優しい味でとても美味しく、私の行った観光地や台北市内では日本語も英語も結構通じるし、小さな親切をたくさんしてもらいました。そして街中は漢字だらけで、なんだかちょっと懐かしくあまり異国にいる感じがしませんでした。鉄道博物館などでは日本が統治していた頃の様子が窺えたり、勉強不足も痛感。東日本大震災の時に台湾が大きな支援をしてくれたことは有名ですが、ちょうど旅行の頃東部で台風18号で大変な洪水被害が出たそうで、帰国してから少しですがネット募金もさせてもらいました。一日も早く平穏な日々が戻りますように‥‥。

なんだか浮かれポンチな旅行記が続きましたが、これまで結構なひきこもり人生だったのを、今年は誘ってもらったら出かける!というスタンスであちこちに出かけています。やっぱり実際にこの目で体験しなければ知ることができないことがいっぱいだ!と再確認しています。50代以降の母たちが、急にバリバリ旅行に行き始めてなんだろう?と思っていましたが、子供の手が離れてあと何年体が動くだろう?と思ったら、そりゃあ旅にも行きたくなるよね!と納得している昨今です。あまり着物と関係ない上に長い番外編で失礼いたしました。

※スポーツスタッキング:プラスチックカップを積み上げたり崩したりしてタイムを競うスポーツ。

平日の午前ということもあってか、お客様も少なく何度もお湯を注いでお茶をゆったりと楽しめました。1杯の量が少ないので何度もおかわりをするのですが、6~10煎味わえるそうで日本茶とは随分楽しみ方が違いますね。お点前は煎茶道に似ていました。日本の煎茶道が中国の喫茶法に由来しているのだそうです。

他にも九フンの茶房や迪化街のお茶屋さんでもお茶を淹れるところを見ましたが、小さな器たちを手順通りに手早く操ってお茶を供する様子はパズルやスポーツスタッキング※を見ているようでした。

そして何より茶器のかわいらしいこと!! サイズが小さいのがきっと私の中の女子のおままごと心をくすぐるのでしょうか……すっかり目がハートに。こんなふうに家でもお茶を楽しめたら……と夢が激しく広がりましたが、いや置くとこないな……と現実に戻り(笑)、茶葉だけを買うことに。

よい茶葉は当たり前ですがよいお値段で(爆)いろいろ悩んでお茶なのにミルクやバニラのような甘い香りがすると聞き、金萱茶という1980年頃に作られた品種の烏龍茶を購入してみました。家で味わってみると、本当に甘い香りがして、味はさっぱり。ちゃんと家でも急須やカップをあたためて淹れたら香りがたって、とても美味しかったです。これはしばらく楽しめそう。それにしても台湾のお茶がこんなに高価なものとは知らず、お土産でいただいた茶葉を何が正解か分からず適当に飲んでいたことを激しく反省しました。

台湾は、何を食べても優しい味でとても美味しく、私の行った観光地や台北市内では日本語も英語も結構通じるし、小さな親切をたくさんしてもらいました。そして街中は漢字だらけで、なんだかちょっと懐かしくあまり異国にいる感じがしませんでした。鉄道博物館などでは日本が統治していた頃の様子が窺えたり、勉強不足も痛感。東日本大震災の時に台湾が大きな支援をしてくれたことは有名ですが、ちょうど旅行の頃東部で台風18号で大変な洪水被害が出たそうで、帰国してから少しですがネット募金もさせてもらいました。一日も早く平穏な日々が戻りますように‥‥。

なんだか浮かれポンチな旅行記が続きましたが、これまで結構なひきこもり人生だったのを、今年は誘ってもらったら出かける!というスタンスであちこちに出かけています。やっぱり実際にこの目で体験しなければ知ることができないことがいっぱいだ!と再確認しています。50代以降の母たちが、急にバリバリ旅行に行き始めてなんだろう?と思っていましたが、子供の手が離れてあと何年体が動くだろう?と思ったら、そりゃあ旅にも行きたくなるよね!と納得している昨今です。あまり着物と関係ない上に長い番外編で失礼いたしました。

※スポーツスタッキング:プラスチックカップを積み上げたり崩したりしてタイムを競うスポーツ。

瀬戸内アート巡り。豊島・海のレストランに海の浴衣でGOの巻

この春開館の直島新美術館と、地中美術館では安藤忠雄ワールドを堪能。コンクリートの質量と、そこから差し込む光を見上げて自分のちっぽけさといてもいなくてもいい感が感じられて心地よかったです。南寺、安藤ミュージアムでも同様に、自分の存在って思っているより感覚的なものなんだなと思えて、気持ちが軽くなりました。自然光で見るモネの睡蓮、ジェームズ・タレルの光の魔術、村上隆のバチバチの色彩。屋外の巨大アートも島の自然に溶け込んで素晴らしかった。

夜は民宿と居酒屋で一杯。タコの唐揚げと枝豆がめっちゃ美味しかった。

2日目は朝に南寺などを巡った後、昼に豊島へ渡り1泊。

豊島ではレンタカーを借りて4時間弱で島アート巡り。美しい青空の日で、海辺のアートもキラキラ。はしゃいで海に足をつけたり、ジャンプしたり満喫。棚田や海などの自然も目に栄養でした。

豊島美術館のシェル構造の「母型」では、靴を脱いで、水滴の中に吸い込まれるように中に入るとそこは見たことがない不思議な空間。ぽっかりと空いた開口部から青空と木々がのぞき、風が吹き抜けていました。思い思いに過ごす人々。私もおそるおそる座り、生きているように蠢く水滴を見つめ。やがて横になって天井を眺めれば、水面の光が反射し、波紋が映っていました。天候や季節によって、またこの空間は全然違ったものになるのでしょう。心が鎮まる得難い体験でした。

お宿は豊島エスポワールパークへ。オープン前からたくさんの友人知人が関わっていてお話を聞いていたこともあり、また英国BBCによる『The 25 best places to travel in 2025』にもおすすめされているエスポワールパークに一度行ってみたい!という夢が叶いました。

ディナーは「海のレストラン」。数年前に訪れた達人に海の景色と夕陽が素敵よ、と聞いていたので、ぜひ!と予約。着物好きのメンバーだったので、メンバーの還暦祝いでもあるし浴衣でいきましょ!と話がまとまりました。

せっかくだから、海の模様の浴衣が着たいなと思い「浴衣着てもいい?」と聞いたら着物好きのメンバーからは「わたしは薔薇の阿波しじらかな」「おニューのセオアルファ仕立てたからそれで」「南部古代型染の木綿着物で行くわ」とぽぽぽん!と決まりました。みんな持ってんな(笑)

浴衣と半幅帯、うそつき衿を持っていき、夕方ホテルにチェックインして部屋で着替え。足元は荷物になるからもうサンダルのままでいいよね、と気楽に。サンセットタイムに間に合った!!

この春開館の直島新美術館と、地中美術館では安藤忠雄ワールドを堪能。コンクリートの質量と、そこから差し込む光を見上げて自分のちっぽけさといてもいなくてもいい感が感じられて心地よかったです。南寺、安藤ミュージアムでも同様に、自分の存在って思っているより感覚的なものなんだなと思えて、気持ちが軽くなりました。自然光で見るモネの睡蓮、ジェームズ・タレルの光の魔術、村上隆のバチバチの色彩。屋外の巨大アートも島の自然に溶け込んで素晴らしかった。

夜は民宿と居酒屋で一杯。タコの唐揚げと枝豆がめっちゃ美味しかった。

2日目は朝に南寺などを巡った後、昼に豊島へ渡り1泊。

豊島ではレンタカーを借りて4時間弱で島アート巡り。美しい青空の日で、海辺のアートもキラキラ。はしゃいで海に足をつけたり、ジャンプしたり満喫。棚田や海などの自然も目に栄養でした。

豊島美術館のシェル構造の「母型」では、靴を脱いで、水滴の中に吸い込まれるように中に入るとそこは見たことがない不思議な空間。ぽっかりと空いた開口部から青空と木々がのぞき、風が吹き抜けていました。思い思いに過ごす人々。私もおそるおそる座り、生きているように蠢く水滴を見つめ。やがて横になって天井を眺めれば、水面の光が反射し、波紋が映っていました。天候や季節によって、またこの空間は全然違ったものになるのでしょう。心が鎮まる得難い体験でした。

お宿は豊島エスポワールパークへ。オープン前からたくさんの友人知人が関わっていてお話を聞いていたこともあり、また英国BBCによる『The 25 best places to travel in 2025』にもおすすめされているエスポワールパークに一度行ってみたい!という夢が叶いました。

ディナーは「海のレストラン」。数年前に訪れた達人に海の景色と夕陽が素敵よ、と聞いていたので、ぜひ!と予約。着物好きのメンバーだったので、メンバーの還暦祝いでもあるし浴衣でいきましょ!と話がまとまりました。

せっかくだから、海の模様の浴衣が着たいなと思い「浴衣着てもいい?」と聞いたら着物好きのメンバーからは「わたしは薔薇の阿波しじらかな」「おニューのセオアルファ仕立てたからそれで」「南部古代型染の木綿着物で行くわ」とぽぽぽん!と決まりました。みんな持ってんな(笑)

浴衣と半幅帯、うそつき衿を持っていき、夕方ホテルにチェックインして部屋で着替え。足元は荷物になるからもうサンダルのままでいいよね、と気楽に。サンセットタイムに間に合った!!

地の素材でシンプルイタリアン、本当に美味しくて、なによりスタッフさんたちのおもてなしがとてもスマートで心地よく、本当に素敵な時間となりました。実は、東京で豊島のイベントが開かれた時にビンゴでこちらのディナー券を当てていた私。いや来られてよかった!感謝です!!

地の素材でシンプルイタリアン、本当に美味しくて、なによりスタッフさんたちのおもてなしがとてもスマートで心地よく、本当に素敵な時間となりました。実は、東京で豊島のイベントが開かれた時にビンゴでこちらのディナー券を当てていた私。いや来られてよかった!感謝です!!

私の海の浴衣は、人魚、お魚、海星、蟹、タツノオトシゴ、海藻などが薄いブルーに白い線で描かれているのでよくみないと何の絵か気づきにくく、それもお気に入りです。人魚の尻尾をエビフライに見間違われたりしましたが(爆)海つながりで、海のレストランで着られたこと、なによりよい思い出になりました。この先、この浴衣に手を通すたびに海のレストランとこの旅を思い出すことでしょう。

私の海の浴衣は、人魚、お魚、海星、蟹、タツノオトシゴ、海藻などが薄いブルーに白い線で描かれているのでよくみないと何の絵か気づきにくく、それもお気に入りです。人魚の尻尾をエビフライに見間違われたりしましたが(爆)海つながりで、海のレストランで着られたこと、なによりよい思い出になりました。この先、この浴衣に手を通すたびに海のレストランとこの旅を思い出すことでしょう。

荷物になるし、まいっか、と思わずに、持って行った自分えらい! 面倒臭いからいいわなんて言わずに、私も着る!って言ってくれたキモトモ(着物友達)にも大感謝!!!

3日目は、犬島に渡って犬島製錬所美術館で廃墟トリップして、家プロジェクトを周り、大宮エリーさんのフラワーフェアリーダンサーズを見て魂の安寧を祈り、美味しいランチを食べて帰路に。そして船を乗り継ぎ、飛行機に乗ってあっという間に東京に戻ってきてしまいました。

行くまではちょっと「アートとかわざわざ島に?」という気持ちもなくはなかったのですが、実際にその地に立ってみて「島でアートを楽しむ意味」が少しわかった気がします。アートを楽しむための島はどこも洗練されていて、そこに世界中から人が訪れ、ベネッセが地元にこだわり、産業でなく文化を耕し続けた凄みが感じられました。文化、大事。

そして着物で旅行に行ったこともあるけれど、あまり気負わずに旅先でちょっとだけ着物を着る、というのもありで、楽しいなと再確認の旅でした。

荷物になるし、まいっか、と思わずに、持って行った自分えらい! 面倒臭いからいいわなんて言わずに、私も着る!って言ってくれたキモトモ(着物友達)にも大感謝!!!

3日目は、犬島に渡って犬島製錬所美術館で廃墟トリップして、家プロジェクトを周り、大宮エリーさんのフラワーフェアリーダンサーズを見て魂の安寧を祈り、美味しいランチを食べて帰路に。そして船を乗り継ぎ、飛行機に乗ってあっという間に東京に戻ってきてしまいました。

行くまではちょっと「アートとかわざわざ島に?」という気持ちもなくはなかったのですが、実際にその地に立ってみて「島でアートを楽しむ意味」が少しわかった気がします。アートを楽しむための島はどこも洗練されていて、そこに世界中から人が訪れ、ベネッセが地元にこだわり、産業でなく文化を耕し続けた凄みが感じられました。文化、大事。

そして着物で旅行に行ったこともあるけれど、あまり気負わずに旅先でちょっとだけ着物を着る、というのもありで、楽しいなと再確認の旅でした。

やっぱり和装ブラのサイズって大事だったの巻

いつも「苦しくなければジャストサイズか小さめを選んで」と言っているのに、自分で大失敗の巻。いい経験でした。自分で痛い目を見ないとわからないこともありますよね(泣)。ちょっと大きいブラはもう少し太ったら……じゃなくて、カスタマイズにチャレンジしてみたいと思います。

この辺も、本当に自分との相談な部分ですよね。人に見られてどうとか、正解がこれだから、とかいうのではなく、私が着物を着るのは、楽しくてわくわくするから。だからこそ「綺麗に着れたな!」という満足感が私にとっては大事なのです。だからいつも綺麗に着られる方法を考えています。

でも、なるべく楽に簡単に着たい。常にこの二つを両立するポイントを探し求めているような気がします。自分が「これでいい」と思えるバランスが大事なのかなと。

わかっていてもいつもうまく行くわけじゃなく、ここが気に入らない、失敗したあ、どうだ今日はちょっといいぞ、次はもっとなんとか……というのを繰り返しながら、なにかのの階段を登っているのかなあと思う今日この頃でした。

いつも「苦しくなければジャストサイズか小さめを選んで」と言っているのに、自分で大失敗の巻。いい経験でした。自分で痛い目を見ないとわからないこともありますよね(泣)。ちょっと大きいブラはもう少し太ったら……じゃなくて、カスタマイズにチャレンジしてみたいと思います。

この辺も、本当に自分との相談な部分ですよね。人に見られてどうとか、正解がこれだから、とかいうのではなく、私が着物を着るのは、楽しくてわくわくするから。だからこそ「綺麗に着れたな!」という満足感が私にとっては大事なのです。だからいつも綺麗に着られる方法を考えています。

でも、なるべく楽に簡単に着たい。常にこの二つを両立するポイントを探し求めているような気がします。自分が「これでいい」と思えるバランスが大事なのかなと。

わかっていてもいつもうまく行くわけじゃなく、ここが気に入らない、失敗したあ、どうだ今日はちょっといいぞ、次はもっとなんとか……というのを繰り返しながら、なにかのの階段を登っているのかなあと思う今日この頃でした。

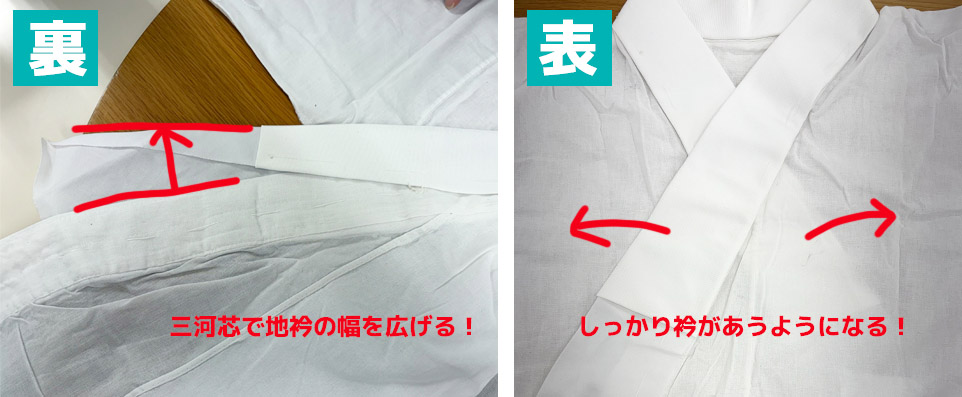

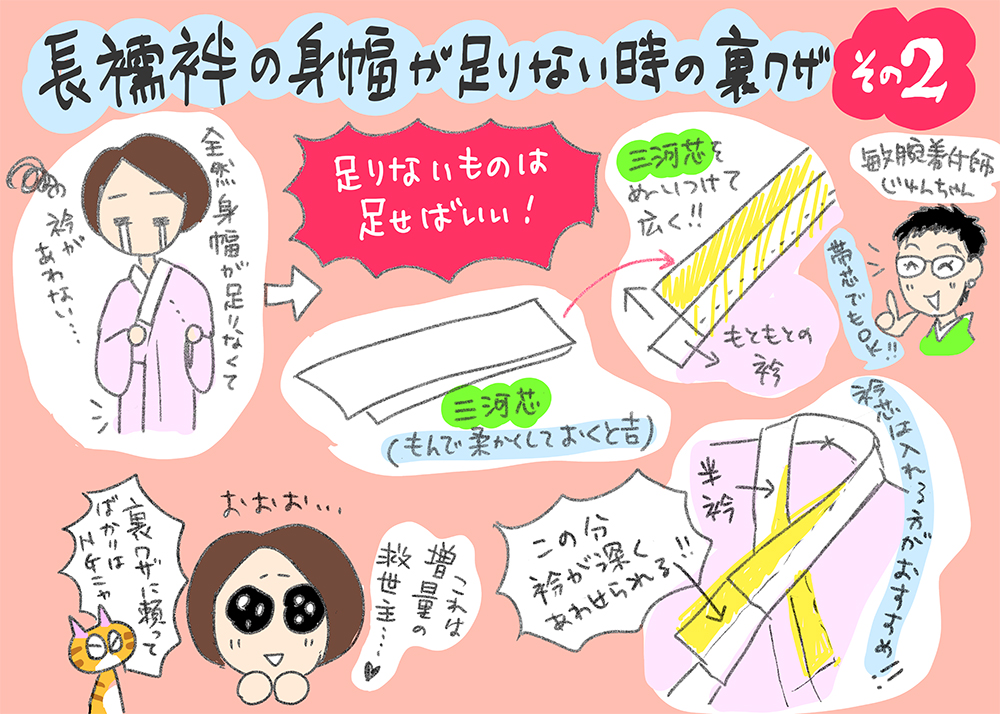

長襦袢の身幅が足りない時の超☆裏技その2!の巻

三河芯は衿芯にもなるものですが、この場合は地衿の幅を広げる役割なので、衿芯は別途入れるようにしてあります。三河芯は使う前に揉んで洗って柔らかくすると、馴染みやすい。

三河芯は衿芯にもなるものですが、この場合は地衿の幅を広げる役割なので、衿芯は別途入れるようにしてあります。三河芯は使う前に揉んで洗って柔らかくすると、馴染みやすい。

普段の洋服感覚で行くと、既製品に体を合わせるように考えがちですけれど、着物はそもそもお誂え。もったいなかったり、簡単に買い替えしづらかったりするものだからこそ、自分の体型に合うように工夫すればいいんですよね。

とはいえ秋のさらなる増量は避けたいと決意を新たにする私でした……。

普段の洋服感覚で行くと、既製品に体を合わせるように考えがちですけれど、着物はそもそもお誂え。もったいなかったり、簡単に買い替えしづらかったりするものだからこそ、自分の体型に合うように工夫すればいいんですよね。

とはいえ秋のさらなる増量は避けたいと決意を新たにする私でした……。

うそつき衿で秋も浴衣を活躍させよう!の巻

市販品もあるし、手作りされる方もいます。私は単独型(1)のタイプでたかはしきもの工房のうそつき衿を愛用しています。ウエストより下でベルトで固定するので、胸紐で固定するタイプより楽だからです。これは本当に好みだと思いますので、使いやすいものを見つけてください。

納得のいくうそつき衿が見つかると、着物ライフの楽さが格段にアップしますよ! 浴衣もまだまだ活躍しますし、ワンピースなど洋服の上にうそつき衿をつけて、着物を羽織るなんていう気軽な着方も楽しめます。1年中まだ試してないな、とかいまいちうまく使えなかったという方ももう一度、ぜひお試しください。

市販品もあるし、手作りされる方もいます。私は単独型(1)のタイプでたかはしきもの工房のうそつき衿を愛用しています。ウエストより下でベルトで固定するので、胸紐で固定するタイプより楽だからです。これは本当に好みだと思いますので、使いやすいものを見つけてください。

納得のいくうそつき衿が見つかると、着物ライフの楽さが格段にアップしますよ! 浴衣もまだまだ活躍しますし、ワンピースなど洋服の上にうそつき衿をつけて、着物を羽織るなんていう気軽な着方も楽しめます。1年中まだ試してないな、とかいまいちうまく使えなかったという方ももう一度、ぜひお試しください。

日舞発表会で衣裳着付見学2025☆「鷺娘」の巻

最後、歌舞伎版では白鷺は息絶えて終わるのですが、この舞台では『二段』という一段高い場に登って決めポーズで幕が降りました。

普段から体幹を鍛えたり筋トレをしたりしながら、2年かけて振りを覚えて舞台に臨んで、見事踊り切ったキモトモに、応援に集まった友達みんなで惜しみない拍手を送りました。本当に、素晴らしかったです。

こちらのコラムでも何度か紹介させてもらったキモトモの日舞発表会ですが、習い始めて12年。大きな演目に挑む姿に感動しました。

関連記事:日舞発表会で衣裳着付見学☆藤娘って美しい!の巻(2016年)

関連記事:Youtubeで日舞発表会。舞台裏を覗いて来たよの巻(2020年)

舞台が終わった後、衣装のままでロビーに出てきてくれる時間があり、みんなで記念写真を撮らせてもらいました。こんな風に写真タイムがある発表会は珍しいので、毎回の楽しみでもあります。

特別に着付なども見学させていただいたのですが、松竹の衣装さんの着せつけの手際のよさ!! 踊っても着崩れず、美しく、またひきぬきなどの特殊な舞台衣装を二人でサクサクと10分ほどで着付。

途中、舞台袖での着せ替えも振袖を着付け直すのも、早い!!! ここではかんざしもチェンジがあり、着替えている間は後見さんや他のお弟子さんに扇であおいでもらったり、水分補給などもさせてもらうため「ちょっとセレブ気分だった」とキモトモは言ってました(笑)

鷺娘の鬘は2キロほどあるそうで、最初は潰し島田に結われたものが、途中でかんざしを変え、さらに地獄に落ちるシーンでは髷を解かれて振り乱すため、発表会などでは鬘が落ちないように羽二重に両面テープを貼って固定するのだとか。衣装も重いし、体力がなければ務まりませんね。

今回鬘を担当された床山さんはなんと映画『国宝』で吉沢亮さんにも鬘をつけたそう。「映画をきっかけに歌舞伎を見てくれる人が増えればいいんだけど」とおっしゃっていました。

最後、歌舞伎版では白鷺は息絶えて終わるのですが、この舞台では『二段』という一段高い場に登って決めポーズで幕が降りました。

普段から体幹を鍛えたり筋トレをしたりしながら、2年かけて振りを覚えて舞台に臨んで、見事踊り切ったキモトモに、応援に集まった友達みんなで惜しみない拍手を送りました。本当に、素晴らしかったです。

こちらのコラムでも何度か紹介させてもらったキモトモの日舞発表会ですが、習い始めて12年。大きな演目に挑む姿に感動しました。

関連記事:日舞発表会で衣裳着付見学☆藤娘って美しい!の巻(2016年)

関連記事:Youtubeで日舞発表会。舞台裏を覗いて来たよの巻(2020年)

舞台が終わった後、衣装のままでロビーに出てきてくれる時間があり、みんなで記念写真を撮らせてもらいました。こんな風に写真タイムがある発表会は珍しいので、毎回の楽しみでもあります。

特別に着付なども見学させていただいたのですが、松竹の衣装さんの着せつけの手際のよさ!! 踊っても着崩れず、美しく、またひきぬきなどの特殊な舞台衣装を二人でサクサクと10分ほどで着付。

途中、舞台袖での着せ替えも振袖を着付け直すのも、早い!!! ここではかんざしもチェンジがあり、着替えている間は後見さんや他のお弟子さんに扇であおいでもらったり、水分補給などもさせてもらうため「ちょっとセレブ気分だった」とキモトモは言ってました(笑)

鷺娘の鬘は2キロほどあるそうで、最初は潰し島田に結われたものが、途中でかんざしを変え、さらに地獄に落ちるシーンでは髷を解かれて振り乱すため、発表会などでは鬘が落ちないように羽二重に両面テープを貼って固定するのだとか。衣装も重いし、体力がなければ務まりませんね。

今回鬘を担当された床山さんはなんと映画『国宝』で吉沢亮さんにも鬘をつけたそう。「映画をきっかけに歌舞伎を見てくれる人が増えればいいんだけど」とおっしゃっていました。

これは最初の鬘の様子で、場面が進むにつれて乱れていきます。ドラマチックですね。。。

他にも藤娘や娘道明寺など華やかな演目が続き、まさに日舞は「日本の美」。目の保養をさせていただいた感謝の1日となりました。

取材協力:「藤蔭善次朗日本舞踊教室」

これは最初の鬘の様子で、場面が進むにつれて乱れていきます。ドラマチックですね。。。

他にも藤娘や娘道明寺など華やかな演目が続き、まさに日舞は「日本の美」。目の保養をさせていただいた感謝の1日となりました。

取材協力:「藤蔭善次朗日本舞踊教室」

子育てがんばった!自分へのご褒美着物。の巻

そんな私の20年前の出産は、今思い出しても命がけでした。私は高齢出産で子宮筋腫の手術歴もあったため、帝王切開での計画出産の予定だったのですが、予定日の2日前に思いもよらない激痛が。夜中に緊急入院したところ、子宮破裂を起こしていたそうです。あとから夫に聞いた話では、当時「母体は生存確率2割、子どもは4割」と告げられていたとか。

幸いお医者さまたちの必死の処置で二度の手術を経て、一命を取りとめました。子どもも無事で、本当に奇跡のようでした。

輸血は8リットル。全身麻酔から覚めた時、人工呼吸器をつけられていて夜間だったためしばらく外せず、それがすごく苦しかった。外科病棟にいて、子どもと対面できたのは出産から3日後でした。元気な赤ちゃんですよと聞かされていたものの、自分の状態が悪くて会うことができず、本当に無事なのかなと不安でずっと泣いていたような気がします。

出産後も体力が戻らず、上京してくれた義母や母に助けてもらう日々。母子手帳を見たお医者さんに「ご本人ですか?」と驚かれるくらい、生きているのが不思議なほどの出産だったようです。実は私自身も、仮死状態で生まれ血まみれで24時間保育器に入れられていたそうで……。まさに九死に一生を二度味わった人生。改めて産婦人科に携わる医療関係者の皆さんへの感謝でいっぱいです。

「出産は病気じゃない」なんてよく言われますが、決して安産ばかりではなく、命を賭ける場面になることもある。身をもって実感しました。

今は子どももすっかり手が離れて、あとは学費だけが課題です(笑)。友人の中にはもうお孫さんが誕生した人もいて、私も次のステージに差しかかっているんだなぁと感じます。

この頃はもう友達もお孫さんが誕生している人も多く、私もさらに大人の階段を登ったんだな~としみじみしています。このコラムの担当さんにもお子さんが生まれて勝手にばぁば気分で話を聞かせてもらって幸せのお裾分けをしてもらったり。もうね~ほんとね!!赤ちゃんは天使ですよね!!

うちの子の未来は神のみぞ知るですけれど、若い頃インド人の占い師さんに「あなたは73歳まで働き、孫もできる」と言われたことがあります(笑)。それを聞いた時は「え~そんなに働くの~」と思ったけど、今は妙に現実味のある数字になってきました。

女の人生ってまあいろいろありますよね。人には言わなくても、それぞれが何かを乗り越えて生きているんだと思います。そして、ときどきご褒美がなければやっていられない。私にとって着物はそのご褒美であり、着るたびに気分が上がるし「これはこんな風に私のところに来たな」とか「あのとき着たものだな」などと思い出を呼び起こす装置でもあります。

この先のおひとり様人生も視野にいれつつ、これから先、あと何回着物に袖を通せるのかはわからないけれど、ハッピーな気持ちでまた着物に袖が通せるよう、日々を大切に積み重ねていきたいと思っています。

そんな私の20年前の出産は、今思い出しても命がけでした。私は高齢出産で子宮筋腫の手術歴もあったため、帝王切開での計画出産の予定だったのですが、予定日の2日前に思いもよらない激痛が。夜中に緊急入院したところ、子宮破裂を起こしていたそうです。あとから夫に聞いた話では、当時「母体は生存確率2割、子どもは4割」と告げられていたとか。

幸いお医者さまたちの必死の処置で二度の手術を経て、一命を取りとめました。子どもも無事で、本当に奇跡のようでした。

輸血は8リットル。全身麻酔から覚めた時、人工呼吸器をつけられていて夜間だったためしばらく外せず、それがすごく苦しかった。外科病棟にいて、子どもと対面できたのは出産から3日後でした。元気な赤ちゃんですよと聞かされていたものの、自分の状態が悪くて会うことができず、本当に無事なのかなと不安でずっと泣いていたような気がします。

出産後も体力が戻らず、上京してくれた義母や母に助けてもらう日々。母子手帳を見たお医者さんに「ご本人ですか?」と驚かれるくらい、生きているのが不思議なほどの出産だったようです。実は私自身も、仮死状態で生まれ血まみれで24時間保育器に入れられていたそうで……。まさに九死に一生を二度味わった人生。改めて産婦人科に携わる医療関係者の皆さんへの感謝でいっぱいです。

「出産は病気じゃない」なんてよく言われますが、決して安産ばかりではなく、命を賭ける場面になることもある。身をもって実感しました。

今は子どももすっかり手が離れて、あとは学費だけが課題です(笑)。友人の中にはもうお孫さんが誕生した人もいて、私も次のステージに差しかかっているんだなぁと感じます。

この頃はもう友達もお孫さんが誕生している人も多く、私もさらに大人の階段を登ったんだな~としみじみしています。このコラムの担当さんにもお子さんが生まれて勝手にばぁば気分で話を聞かせてもらって幸せのお裾分けをしてもらったり。もうね~ほんとね!!赤ちゃんは天使ですよね!!

うちの子の未来は神のみぞ知るですけれど、若い頃インド人の占い師さんに「あなたは73歳まで働き、孫もできる」と言われたことがあります(笑)。それを聞いた時は「え~そんなに働くの~」と思ったけど、今は妙に現実味のある数字になってきました。

女の人生ってまあいろいろありますよね。人には言わなくても、それぞれが何かを乗り越えて生きているんだと思います。そして、ときどきご褒美がなければやっていられない。私にとって着物はそのご褒美であり、着るたびに気分が上がるし「これはこんな風に私のところに来たな」とか「あのとき着たものだな」などと思い出を呼び起こす装置でもあります。

この先のおひとり様人生も視野にいれつつ、これから先、あと何回着物に袖を通せるのかはわからないけれど、ハッピーな気持ちでまた着物に袖が通せるよう、日々を大切に積み重ねていきたいと思っています。

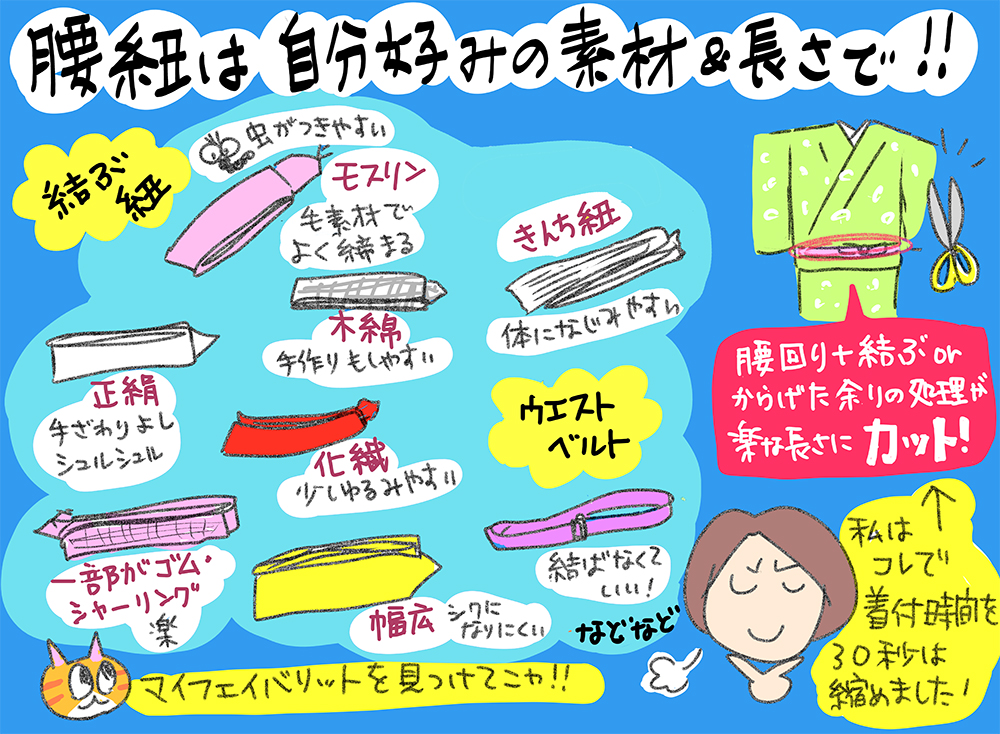

自分好みの素材と長さの腰紐は超楽ですの巻

きんち紐などは勿体無くて切れない……という方もいますが、もったいない>楽 なら切らなくてOK。もったいない<楽 なら、切ればよし。

着物や帯も圧倒的にマイサイズが着やすいわけですから、腰紐も自分サイズにカスタマイズしてみてください。あと、人には見えないものですが好きな色や柄、手触りなどお気に入りのものを使うとテンションがあがりますよ。たかが腰紐と侮るなかれです。

もし今、なんとなくそこにある腰紐を使っていたら……着付の要、腰紐も自分のお気に入りを見つけてくださいね。

きんち紐などは勿体無くて切れない……という方もいますが、もったいない>楽 なら切らなくてOK。もったいない<楽 なら、切ればよし。

着物や帯も圧倒的にマイサイズが着やすいわけですから、腰紐も自分サイズにカスタマイズしてみてください。あと、人には見えないものですが好きな色や柄、手触りなどお気に入りのものを使うとテンションがあがりますよ。たかが腰紐と侮るなかれです。

もし今、なんとなくそこにある腰紐を使っていたら……着付の要、腰紐も自分のお気に入りを見つけてくださいね。

夏の着物と美術鑑賞は心の栄養の巻

小千谷縮、綿麻、セオアルファとそれぞれ夏らしい華やかさ、涼やかさあふれる着こなしで、素敵100万点。

五島美術館はお庭も素晴らしく、照りつける太陽と木陰のコントラストの下を日傘で歩く姿は絵になるぅぅ!! 美とは、お洒落とは、健康あってこそ……! もう若い頃のような無理はできないし、これからますます衰えるであろう体力をちょっとでもなんとかしないとと切実に思いました。

そしてほそぼそと仮名書道を習っている身としては、本で目にしている古筆切の実物が!!これでもか!!と展示されているのに大興奮! 皆様と別れてしばしぐるぐると1000年前の紙と墨を目にする奇跡!!

特にこの3年ほど高野切第一種の臨書を続けているので、これが!!紀貫之様(推し)の書いたお手蹟!本物!!と、凝視しすぎて目が血走っていたかもしれません。印刷物では見ることのできない、料紙の雲母砂子のキラキラに気絶しそうに。

小千谷縮、綿麻、セオアルファとそれぞれ夏らしい華やかさ、涼やかさあふれる着こなしで、素敵100万点。

五島美術館はお庭も素晴らしく、照りつける太陽と木陰のコントラストの下を日傘で歩く姿は絵になるぅぅ!! 美とは、お洒落とは、健康あってこそ……! もう若い頃のような無理はできないし、これからますます衰えるであろう体力をちょっとでもなんとかしないとと切実に思いました。

そしてほそぼそと仮名書道を習っている身としては、本で目にしている古筆切の実物が!!これでもか!!と展示されているのに大興奮! 皆様と別れてしばしぐるぐると1000年前の紙と墨を目にする奇跡!!

特にこの3年ほど高野切第一種の臨書を続けているので、これが!!紀貫之様(推し)の書いたお手蹟!本物!!と、凝視しすぎて目が血走っていたかもしれません。印刷物では見ることのできない、料紙の雲母砂子のキラキラに気絶しそうに。

キモトモが「こんな手蹟(て)のお手紙をもらったらそれは惚れるわよね」と言っていましたがウンウンガクガク頷きまくり。

他にも藤原行成、公任、小野道風はじめ綺羅星のようなスーパースターズの書蹟がずらり!! そして表装の、使われている古裂の素晴らしいこと………。

「こんなに揃うことは滅多にありません」と館長さんもおっしゃっていましたが、弩級の感動でした。今回もキモトモに行こうよと誘ってもらって会期終わりギリギリに駆け込んだのですが(会期が終わってからコラムを書いてすみません……)、本物の持つ力に圧倒され、本や動画を見て分かったつもりになっていないで、チャンスがあれば自分のみたいものを見に行こう!という気持ちになりました。

着物に、仮名書に……目と心に栄養の夏の日でした。

キモトモが「こんな手蹟(て)のお手紙をもらったらそれは惚れるわよね」と言っていましたがウンウンガクガク頷きまくり。

他にも藤原行成、公任、小野道風はじめ綺羅星のようなスーパースターズの書蹟がずらり!! そして表装の、使われている古裂の素晴らしいこと………。

「こんなに揃うことは滅多にありません」と館長さんもおっしゃっていましたが、弩級の感動でした。今回もキモトモに行こうよと誘ってもらって会期終わりギリギリに駆け込んだのですが(会期が終わってからコラムを書いてすみません……)、本物の持つ力に圧倒され、本や動画を見て分かったつもりになっていないで、チャンスがあれば自分のみたいものを見に行こう!という気持ちになりました。

着物に、仮名書に……目と心に栄養の夏の日でした。

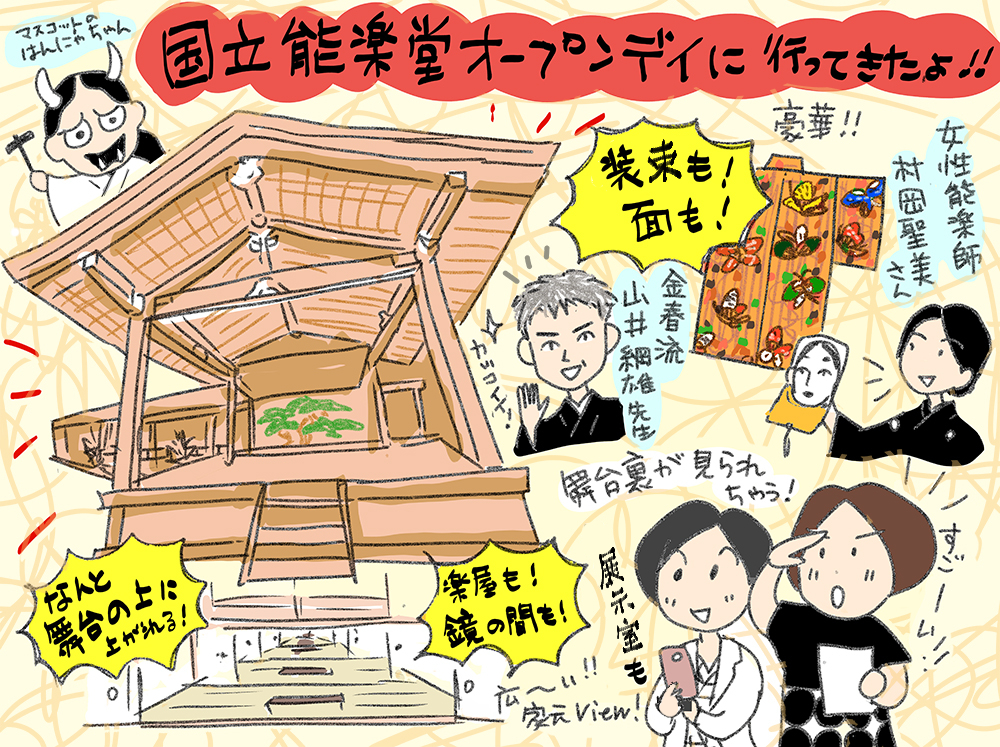

国立能楽堂オープンデイに行ってきたよ!の巻

ここから揚幕をくぐり、橋がかりをわたり、舞台へと進みます。釘を1本も使わず組み上げられた空間は、能舞台は日常の空間とは異なり、あの世や天国、地獄といった「異世界」を表現。やわらかな檜の舞台には、1983年の建立以来40年以上にわたってついた舞台の跡が残されています。しかし、なんとも清浄な空間で、立っているだけで気持ちが引き締まるようでした。

また、橋がかりを渡って、舞台裏に戻ったのですが、本当に異空間から現世に戻ってきた!という気持ちに。能は、神事なのだなあとしみじみ感じ入りました。

展示室も見学させていただき、無料なのにここまで見せていただいていいのでしょうか!と思わず拝むレベルでした。

最後にマスコットキャラクターの般若ちゃんと記念撮影をして帰ってきました。国立能楽堂の門を出るとこれまたさらにさらに現世に戻ってきた感。浮世の諸々が少し洗い流され、心がすっきりしたような気がいたしました。

この国立能楽堂オープンデイは毎月1回、来年の3月まで開催されています(2月はお休み)。毎回ご案内くださる流派が変わるそうです。お能が大好きな方も、どんなものか興味がある方も、大満足間違いなしの贅沢企画です。

着物で参加するときっと一層盛り上がりますよ! おすすめです!

ここから揚幕をくぐり、橋がかりをわたり、舞台へと進みます。釘を1本も使わず組み上げられた空間は、能舞台は日常の空間とは異なり、あの世や天国、地獄といった「異世界」を表現。やわらかな檜の舞台には、1983年の建立以来40年以上にわたってついた舞台の跡が残されています。しかし、なんとも清浄な空間で、立っているだけで気持ちが引き締まるようでした。

また、橋がかりを渡って、舞台裏に戻ったのですが、本当に異空間から現世に戻ってきた!という気持ちに。能は、神事なのだなあとしみじみ感じ入りました。

展示室も見学させていただき、無料なのにここまで見せていただいていいのでしょうか!と思わず拝むレベルでした。

最後にマスコットキャラクターの般若ちゃんと記念撮影をして帰ってきました。国立能楽堂の門を出るとこれまたさらにさらに現世に戻ってきた感。浮世の諸々が少し洗い流され、心がすっきりしたような気がいたしました。

この国立能楽堂オープンデイは毎月1回、来年の3月まで開催されています(2月はお休み)。毎回ご案内くださる流派が変わるそうです。お能が大好きな方も、どんなものか興味がある方も、大満足間違いなしの贅沢企画です。

着物で参加するときっと一層盛り上がりますよ! おすすめです!

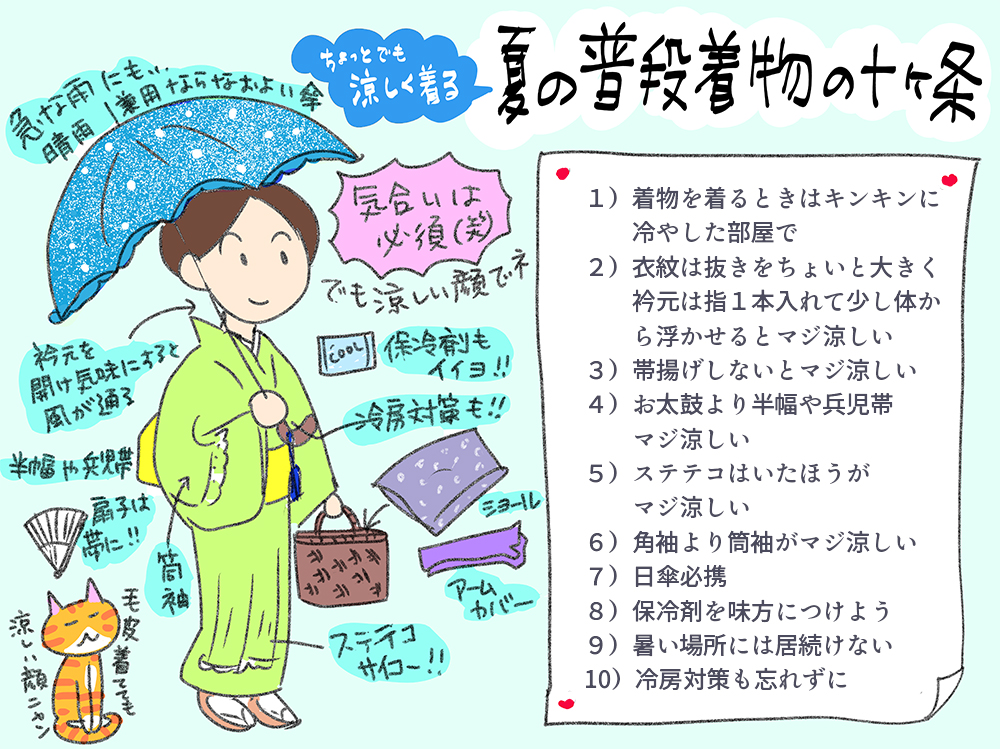

ちょっとでも涼しく着る!夏の普段着物の十ヶ条の巻

1から順にご説明しておきますと

1)着物を着るときはキンキンに冷やした部屋で

着物を着た段階ですでに汗だくにならないように、冷房の効いた部屋で着付を!

2)衣紋は抜きをちょいと大きく、衿元は、指1本入れて少し体から浮かせるとマジ涼しい

涼しさは、風の通り道があると段違い。衣紋が詰まると夏にハイネックを着ているようなもの。衿元が少し大きく空いて、さらに少し浮くだけで風が抜けます!

3)お太鼓より半幅マジ涼しい

お太鼓は背中を大きく覆いますし、帯枕、帯揚げが暑い! 胸元の紐が2本なくなるし、半幅や兵児帯は軽くて楽ちんで涼しいです。

4)帯揚げしないとマジ涼しい

お太鼓でも、普段着だったら帯枕にかけるカバーの色が白でなければ、帯揚げをしなくても気づかれない(経験談)帯揚げがないだけでかなり涼しくなるのでぜひお試しを。

5)ステテコはいたほうがマジ涼しい

汗は肌着に吸ってもらったほうが暑くない。特にステテコは足の間の汗を吸ってくれて快適です。

6)角袖より筒袖がマジ涼しい

角袖は、袖の部分が二重になるということですよね。それが筒袖だと、布の量が減って涼しいんです。

7)日傘と扇子必携

自分で日陰を作りましょう。着物に日傘は相性よしです。携帯扇風機もいいですがやはり着物のときは扇子がいいですよね。涼しげな風情も醸せます。

8)保冷剤を味方につけよう

物理的に冷やせ! 駅まで持つだけでもありがたい。小さな保冷剤を握ったり、胸元や帯下にはさんだり。

9)暑い場所には居続けない

一番大事なのは、暑い場所に長くいることはできるだけ避けること。長時間炎天下を歩いたり冷房をつけなかったりするのはNGです

10)冷房対策も忘れずに

体を冷やすことばかり考えているとやられるのが、夏の冷房! 移動の電車や出先で汗をかいたのが冷え冷えになってつらい(とくに首筋)ということもあります。夏用のショールや、アームカバーを持ち歩くと助かります!

最後に書きましたが、実は夏は冷房も油断大敵なのですよね。

12年前にこんなコラムを書いていました。

関連記事:冷房対策にアームカバーを!の巻

首筋にスカーフを巻くのがカッコ悪いみたいなことを書いてますが、今の私は、ちょっとでもひやっとしたらすかさずショールを巻いています! 格好よりも健康第一!と思うようになったのは、年齢を重ねたせいでしょうか(笑)

無理せず、楽しみたいですね。とはいえ夏着物を着るには1に気合い、2に気合い、3,4がなくて5に気合い、です(私の場合)。工夫をして、ちょっとでも楽に、ですが、それだけでは歯がたたないのが夏着物。

だけど、頑張って着る甲斐がある、それが夏の着物だと思います。今年の夏も、着物を楽しめますように!

1から順にご説明しておきますと

1)着物を着るときはキンキンに冷やした部屋で

着物を着た段階ですでに汗だくにならないように、冷房の効いた部屋で着付を!

2)衣紋は抜きをちょいと大きく、衿元は、指1本入れて少し体から浮かせるとマジ涼しい

涼しさは、風の通り道があると段違い。衣紋が詰まると夏にハイネックを着ているようなもの。衿元が少し大きく空いて、さらに少し浮くだけで風が抜けます!

3)お太鼓より半幅マジ涼しい

お太鼓は背中を大きく覆いますし、帯枕、帯揚げが暑い! 胸元の紐が2本なくなるし、半幅や兵児帯は軽くて楽ちんで涼しいです。

4)帯揚げしないとマジ涼しい

お太鼓でも、普段着だったら帯枕にかけるカバーの色が白でなければ、帯揚げをしなくても気づかれない(経験談)帯揚げがないだけでかなり涼しくなるのでぜひお試しを。

5)ステテコはいたほうがマジ涼しい

汗は肌着に吸ってもらったほうが暑くない。特にステテコは足の間の汗を吸ってくれて快適です。

6)角袖より筒袖がマジ涼しい

角袖は、袖の部分が二重になるということですよね。それが筒袖だと、布の量が減って涼しいんです。

7)日傘と扇子必携

自分で日陰を作りましょう。着物に日傘は相性よしです。携帯扇風機もいいですがやはり着物のときは扇子がいいですよね。涼しげな風情も醸せます。

8)保冷剤を味方につけよう

物理的に冷やせ! 駅まで持つだけでもありがたい。小さな保冷剤を握ったり、胸元や帯下にはさんだり。

9)暑い場所には居続けない

一番大事なのは、暑い場所に長くいることはできるだけ避けること。長時間炎天下を歩いたり冷房をつけなかったりするのはNGです

10)冷房対策も忘れずに

体を冷やすことばかり考えているとやられるのが、夏の冷房! 移動の電車や出先で汗をかいたのが冷え冷えになってつらい(とくに首筋)ということもあります。夏用のショールや、アームカバーを持ち歩くと助かります!

最後に書きましたが、実は夏は冷房も油断大敵なのですよね。

12年前にこんなコラムを書いていました。

関連記事:冷房対策にアームカバーを!の巻

首筋にスカーフを巻くのがカッコ悪いみたいなことを書いてますが、今の私は、ちょっとでもひやっとしたらすかさずショールを巻いています! 格好よりも健康第一!と思うようになったのは、年齢を重ねたせいでしょうか(笑)

無理せず、楽しみたいですね。とはいえ夏着物を着るには1に気合い、2に気合い、3,4がなくて5に気合い、です(私の場合)。工夫をして、ちょっとでも楽に、ですが、それだけでは歯がたたないのが夏着物。

だけど、頑張って着る甲斐がある、それが夏の着物だと思います。今年の夏も、着物を楽しめますように!

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter