ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

昭和・平成・令和☆着物スタイルの変遷考の巻

星わにこ

2021/02/10 00:00

いつも、着物はボディを寸胴にしたほうが布が体に添ってキレイに着られます! 胸やヒップが目立たず、まっすぐなI(アイ)ラインを作った方がスマートに見えます。だから補整は大事です、と言い続けているワタシですが、先日、でも昭和の女優さんの着物姿とか帯は胸高で体もすっごくカーブしてますよね?と質問されました。

そうなんです。昭和中期のきもの雑誌を見ますと、今と全然着付けもモデルさんのポーズも違っています。流行、ということもあったと思いますが何を目指して着付けられていたのかということがまず違ったのではないでしょうか。

着物が生活に根付いていたこの頃は「着物だって、洋服と同じように足長でほっそりスタイルに見えたほうがいい!」ということがまずありました。だから、モデルさんの立ち姿もまっすぐ立つのではなく、ひねりを加えたり足を曲げたり。帯もウエストに食い込むような形で、ヒップのまるみも感じられる着付けです。

この頃の雑誌「美しいキモノ」や「きものと装い」(主婦の友別冊)などを見ても、特集で「温泉旅行にいったらこんな装い」とか、「夫婦でデート」などなど、様々なシチュエーションでの着物姿が紹介されていますし、自分で作る着物の小物やうわっぱりの製図など、まったくの普段着というよりはちょっとよそ行きだったかもしれませんが、日常に着物姿があったことがわかります。私(50代)がちょうど子どもの頃。祖母は着物が当たり前、母の世代もお正月や卒入式、なにかがあると着物を着ていた世代で、着物になじみがある人も多いでしょう。

もともと、礼装は昭和の時代でも、動き回ることが前提ではありませんから、この頃から美しくシワなく着るという傾向がありました。特に戦後に着物が着られる人が減って行く中での着付け教室などによる「着物のルール」が厳格化していく中で、いろんなしばりも生まれていき、着物離れはどんどん進んでいきました。

それが決定的になったと感じられるのがバブル時期。普段に着物を着ることがほぼなくなってきたときに、着物を「冠婚葬祭の必需品、高級品」として販売した呉服業界によって、着物は日常生活から切り離されてしまいました。このころ創刊されたのが「きものサロン(現在のきものSALON)」。女優さんたちが美しく、一分の隙もなく呉服屋さん提供の高級呉服をモデル仕立て(本仕立てではない)で着ていました。それもあって、ポーズに動きがなくなっていきました。それはそれで絵のようで美しくはありますが、これは日常生活では再現しにくい美しさといえます。

もちろん着物を愛して、普段に着ていた人もいますけれど、本当に少なかったのではないでしょうか。雑誌でも、普段に着物を楽しもう、というよりは、高級なものをいかにシワなく美しく装うかというようなところが主眼だったような気がします。このころの雑誌の着物や帯の値段を見ると「ひっ」と思うような金銭感覚です(笑)。当時20代だった私は、着物に憧れて着たいなと思っていましたが、着物一枚に帯三本なんて呪文のように言われ、言われるがままに着物を買って行ったらどうなるの?と不安にもなり、着物を一旦諦めた思い出があります‥‥。

また少し流れが変わってきたと思うのが平成中期。平成14年の「KIMONO道(後のKIMONO姫)」16年の「七緒」創刊。リサイクル着物やアンティーク着物などを安価におしゃれに楽しんで着ようという流行がやってきたのです。当時古着などで本当に安価に手に入った着物。この頃、バブルを知っている身としては「えー!着物500円とかどういうこと!?そしてこんなに自由でいいの!?」と、楽しさに再開眼して、どっぷり着物沼にはまったワタシ。

東京では、本当にこの15年で普段に着物を楽しむ人の姿が増えたなと実感します。着付教室や呉服業界リードではない、「やっぱ着物着たいじゃん!」という普段着物の流れ、そして着物を着るうちに「いいものはいいよね」と知る、伝統の技もあり。新しい素材の普段着物あり。またやはり、ここでリバイバルとでもいいましょうか、あの足長でヒップのまるみが感じられる曲線着付けが戻って来ているようにも感じます。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

ただ言えるのは、曲線着付けが戻って来たからといって補整が必要じゃないわけではないということです。足長着付けは胸をかなり抑えないと難しい。あと、年齢にふさわしいかどうかというのもあります。ここも、個人差があるとは思います。

普段着に関してはここに正解はなくて、自分が「どんな着姿」が理想なのか、ステキ!!憧れ!!なりたい!!と思うのかが最優先事項。人がどういおうと、自分が着たいように着ればいいし、なりたい着物姿に、補整するしないを含めて、寄せて行くことが一番いいんじゃないかなと思います。礼装はまた、別ですけれどね。

今はYoutubeなどもあり、いろんな人のいろんな着付け方法が見られる時代。正解はないからどんどんいいとこ取りして、自分なりのきものスタイルを見つけていけばいいんじゃないかなと思っております。せっかくこの時代に「着物を着よう」という物好き(笑)な仲間は、間違い探しをするより、お互いリスペクトして大事にしたいですよね。

昭和から一般人として着物を眺め続けて来た体感はこんなところですが、うっかり年寄りの繰り言みたいになってしまい、長文となってしまったことお許しください。こうして書いてみるとやだー!もう半世紀も過ぎちゃったわ!と驚き。でもまだまだ人生長いと信じて、いろいろなことを決めつけず、楽しむ気持ちを忘れないでいたいと思います! 皆さんもいろいろ教えてくださいね。

黒羽織をジャケットに、が流行る!?の巻

星わにこ

2020/11/04 00:00

先月、NHKの番組で続けて着物にスポットがあたってましたね。「世界はほしいモノにあふれてる」では、イギリスで黒羽織をジャケット感覚で着ている、というのを紹介していました。

確かに黒は使いやすい。紋付羽織の本来の使い方も、そんなに見ることのなくなっている日本でも、古着の楽しみ方としてありですよね。若い人が着てたわよ、なんて目撃情報もあり、流行るのかも?

3年前にきものチャリティでゲットした赤いバラの絵羽織を、ヨーロッパでジャケット代わりに着たお嬢さんの話を思い出しました。

関連記事:チャリティその後☆箪笥から飛び出した着物たちの巻

私は、夏に夏の紋付黒羽織の裄が短いものなど、本当に申し訳ないような値段でゲットして、冷房よけに羽織ったりしています。シルクだし、Tシャツの上に羽織っても、本当に肌触りもよくて最高です。夏羽織は単衣なので、洋服用でもう縮んでもいいと割り切って、自宅で手洗いしてしまっています。でも、あんまり外には着ていきません。

冬も家や仕事場で裄の短い絞りの羽織をよく羽織ったりしていましたが、すっごく軽くてあったかいんです‥‥でも外出する勇気はなく、どうにも自分の中でいけてない感が強いなあとよく鏡を見ると、裄が短いと半纏ぽいんですよね~。昭和の受験生感が強い。

裄が短いのが問題か、と裄ピッタリの男性用のヒゲ紬の羽織をゲットしてみましたが、全体的に重いので、家の中ではどうかなあというかんじ。もしかして、黒羽織が流行れば外に着ていけるのかも!?ジャケットコートみたいでいいのかも!? 他にもあるよ? おばあちゃんの絵羽織とか‥‥。

今、鬼滅の刃も大流行じゃないですか。アレでも学生服みたいな隊服というのの上に羽織を羽織っていますよね。キャラごとに伝統模様の派手なやつを羽織っていますけど、主人公の妹、禰豆子は黒羽織ですよね。きてる? 黒羽織きてる? 需要急上昇??

なんて思っていたところに、やはり同じ番組を見たキモトモ(着物友達)にのせられて、ジーンズとセーターに男物の紋付の羽織を羽織って、首にストールを巻いて、仕事場のご近所の酉の市まででかけてみました。

紬の羽織とまた違って、羽二重はしっとりとしていて着心地もとてもよく、セーターの上からでもやわらかものの着物特有の「纏う」感覚もあって、これはいいかも! 露店の人に、あら、素敵ですね、なんて言ってもらってへへへ、なんて思ったりして。

ちょっといい気になったところで、ふと鏡をみたら、おやっ? ものすごい既視感が……。あー。。必殺仕事人の中村主水感でした(昭和)。思わぬ落とし穴。。

羽織ってコートと違って、体の前がちょっと開くじゃないですか。なんかちょっとあるといいかなと思って、ストールを巻いたのが主な敗因(笑)かとは思いますが……。

あとは私が、イギリス人でも若い人でもないということですかね……。昭和生まれだから、やっぱり昭和の呪縛から逃れられないってことですかね……。おばーちゃんの羽織を着たら、やっぱりおばーちゃんになるってことですかね……。とか、しばらく思ってたんですけど、おしゃれな人は、老若男女性別国籍関係なく、どんなアイテムでもバシっと決められるもんなんだよな、と思い当たりました。

同じコーディネートでも「お洒落だね!」と言われる人と、「あんたそれ間違ってるよ」と思われる人がいますよね。。まあそういうことです。おしゃれな人は、天賦の才だけでなく、努力もしてますしね!

もうちょっと流行って黒羽織スタイルが認知されると、私でも着やすくなるかもしれません(他力本願)。洋服でも着物の黒羽織風の羽織ものも見かけたりするし、おしゃれな人、ばんばん洋服にも着物にも、黒羽織を羽織って流行らせてください!!

羽織ってコートと違って、体の前がちょっと開くじゃないですか。なんかちょっとあるといいかなと思って、ストールを巻いたのが主な敗因(笑)かとは思いますが……。

あとは私が、イギリス人でも若い人でもないということですかね……。昭和生まれだから、やっぱり昭和の呪縛から逃れられないってことですかね……。おばーちゃんの羽織を着たら、やっぱりおばーちゃんになるってことですかね……。とか、しばらく思ってたんですけど、おしゃれな人は、老若男女性別国籍関係なく、どんなアイテムでもバシっと決められるもんなんだよな、と思い当たりました。

同じコーディネートでも「お洒落だね!」と言われる人と、「あんたそれ間違ってるよ」と思われる人がいますよね。。まあそういうことです。おしゃれな人は、天賦の才だけでなく、努力もしてますしね!

もうちょっと流行って黒羽織スタイルが認知されると、私でも着やすくなるかもしれません(他力本願)。洋服でも着物の黒羽織風の羽織ものも見かけたりするし、おしゃれな人、ばんばん洋服にも着物にも、黒羽織を羽織って流行らせてください!!

羽織ってコートと違って、体の前がちょっと開くじゃないですか。なんかちょっとあるといいかなと思って、ストールを巻いたのが主な敗因(笑)かとは思いますが……。

あとは私が、イギリス人でも若い人でもないということですかね……。昭和生まれだから、やっぱり昭和の呪縛から逃れられないってことですかね……。おばーちゃんの羽織を着たら、やっぱりおばーちゃんになるってことですかね……。とか、しばらく思ってたんですけど、おしゃれな人は、老若男女性別国籍関係なく、どんなアイテムでもバシっと決められるもんなんだよな、と思い当たりました。

同じコーディネートでも「お洒落だね!」と言われる人と、「あんたそれ間違ってるよ」と思われる人がいますよね。。まあそういうことです。おしゃれな人は、天賦の才だけでなく、努力もしてますしね!

もうちょっと流行って黒羽織スタイルが認知されると、私でも着やすくなるかもしれません(他力本願)。洋服でも着物の黒羽織風の羽織ものも見かけたりするし、おしゃれな人、ばんばん洋服にも着物にも、黒羽織を羽織って流行らせてください!!

羽織ってコートと違って、体の前がちょっと開くじゃないですか。なんかちょっとあるといいかなと思って、ストールを巻いたのが主な敗因(笑)かとは思いますが……。

あとは私が、イギリス人でも若い人でもないということですかね……。昭和生まれだから、やっぱり昭和の呪縛から逃れられないってことですかね……。おばーちゃんの羽織を着たら、やっぱりおばーちゃんになるってことですかね……。とか、しばらく思ってたんですけど、おしゃれな人は、老若男女性別国籍関係なく、どんなアイテムでもバシっと決められるもんなんだよな、と思い当たりました。

同じコーディネートでも「お洒落だね!」と言われる人と、「あんたそれ間違ってるよ」と思われる人がいますよね。。まあそういうことです。おしゃれな人は、天賦の才だけでなく、努力もしてますしね!

もうちょっと流行って黒羽織スタイルが認知されると、私でも着やすくなるかもしれません(他力本願)。洋服でも着物の黒羽織風の羽織ものも見かけたりするし、おしゃれな人、ばんばん洋服にも着物にも、黒羽織を羽織って流行らせてください!!

着付け時間を早くするには事前準備とイメトレが9割の巻

星わにこ

2020/10/21 00:00

よく、何分くらいで着物を着ますか?と聞かれることがあります。普段の紬に名古屋帯、というようなスタイルなら着付け時間は肌着をつけるところからで15分くらい見ています(ヘアメイク別)。

肌着&補整5分、長襦袢(うそつき衿が多いけど)&着物で5分、帯で5分というかんじでしょうか。

もっと早く着ようと思えば着られるかなと思いますが、手順を丁寧に追って、ある程度きれいに着ようと思うとそんな時間になります。時間を縮めることより、楽にきれいに仕上がりがきれいに着られるほうを重視したいと心がけています。

ただこれは、すべての着付け道具が手元に揃っていることがポイント。数がちゃんとある着付けの道具、過不足ない肌着と補整グッズ、ちゃんと半衿のついた襦袢、シワの入ってない着物、コーディネートされた帯と帯揚、帯締め。

朝、いきなり着物を着よう!となってあれがなーいこれがなーい、やべっ、裾に折れ目が入ってる!アイロン!アイロン! えっと、どっちの帯にしようか、帯締めはどれ? あーもうこれでいいや! えーん気に入らない、あっ帯結び失敗した!なんてやっていたら確実に1時間以上はかかります。もう気持ちも焦って、着付けが終わるころには気持ちもぐだぐだ。もう出かけたくない(涙目)とかになっていることも。

大事なのは、前日までの事前準備とイメトレです!

なにをイメージトレーニングするのかというと「着付けの手順」と「着物をこういう風に着たいという理想の姿」です。着付けの手順は、ひさびさに着るときとかだと忘れがち。私も、帯の変わり結びとか本を読んだり動画を見たりして思い出しておきます。

あとは、なぜその手順をそのようにするかという理屈(特に補整)と、仕上がりの理想型(衿の出方や、おはしょり、帯の形、帯締めの位置や帯揚げの出し加減などなど)もイメトレ対象です。そこが明確に意識できているかできていないかで仕上がりはとても変わってきます。

こうなりたい!という姿がはっきりしていればしているほど、そこに近づけていけばいいわけなので、まずはそこのイメージを強く持つことはとても大切なのです。

これは、着物を出さなくてもできるし、スマホや雑誌や動画などで「これは素敵!」「こうなりたい!」という憧れをインプットしていく作業なので楽しみながらできますよねー。とにかく、着物の形に慣れる、触れる、美しさを普段から感じておくのが大事です・

そして着る前の事前準備。組み合わせる着物と帯と‥‥というコーディネートとコンディションチェックはもちろんですが、着付けの小物や肌着、補整用品などもまとめておくことが大事です。

そこまでしておけると、余裕を持って着付けもできるし、プラスアルファで帯飾りをつけたりアクセサリーやバッグのコーディネートまで気持ちが行き渡りますよねー。

家でゆるりと着るような普段着物は別ですが、外に出て、人に会うときに着る着物はキチンと着たいと思っています。多少のうまくいくときいかないときはありますが、平均値は、イメトレをして気をつけて着れば着るほどちょっとずつ上がる。

準備、イメトレで当日着付けの9割はもらった!といっても過言ではないでしょう。

あとの1割は、体調とテンション!

わかっていても、なかなかやりきれないときもありますが、人間だもの‥‥ということで(笑)。

しまい込んでしまうとわからなくなるような小物はトラベルバッグに入れてまとめておいたり、当日あ、やっぱりこっち、みたいなこともありますので、帯締め帯揚げなんでも一カ所に集めておくように気をつけています。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

あとでやろうはバカやろうなんじゃ(ノブ。

なんでもいきあたりばったりの自分に言い聞かせながら、明日着る着物の準備をします。これもね、楽しみながらできると一番いいですよね!

そこまでしておけると、余裕を持って着付けもできるし、プラスアルファで帯飾りをつけたりアクセサリーやバッグのコーディネートまで気持ちが行き渡りますよねー。

家でゆるりと着るような普段着物は別ですが、外に出て、人に会うときに着る着物はキチンと着たいと思っています。多少のうまくいくときいかないときはありますが、平均値は、イメトレをして気をつけて着れば着るほどちょっとずつ上がる。

準備、イメトレで当日着付けの9割はもらった!といっても過言ではないでしょう。

あとの1割は、体調とテンション!

わかっていても、なかなかやりきれないときもありますが、人間だもの‥‥ということで(笑)。

しまい込んでしまうとわからなくなるような小物はトラベルバッグに入れてまとめておいたり、当日あ、やっぱりこっち、みたいなこともありますので、帯締め帯揚げなんでも一カ所に集めておくように気をつけています。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

あとでやろうはバカやろうなんじゃ(ノブ。

なんでもいきあたりばったりの自分に言い聞かせながら、明日着る着物の準備をします。これもね、楽しみながらできると一番いいですよね!

そこまでしておけると、余裕を持って着付けもできるし、プラスアルファで帯飾りをつけたりアクセサリーやバッグのコーディネートまで気持ちが行き渡りますよねー。

家でゆるりと着るような普段着物は別ですが、外に出て、人に会うときに着る着物はキチンと着たいと思っています。多少のうまくいくときいかないときはありますが、平均値は、イメトレをして気をつけて着れば着るほどちょっとずつ上がる。

準備、イメトレで当日着付けの9割はもらった!といっても過言ではないでしょう。

あとの1割は、体調とテンション!

わかっていても、なかなかやりきれないときもありますが、人間だもの‥‥ということで(笑)。

しまい込んでしまうとわからなくなるような小物はトラベルバッグに入れてまとめておいたり、当日あ、やっぱりこっち、みたいなこともありますので、帯締め帯揚げなんでも一カ所に集めておくように気をつけています。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

あとでやろうはバカやろうなんじゃ(ノブ。

なんでもいきあたりばったりの自分に言い聞かせながら、明日着る着物の準備をします。これもね、楽しみながらできると一番いいですよね!

そこまでしておけると、余裕を持って着付けもできるし、プラスアルファで帯飾りをつけたりアクセサリーやバッグのコーディネートまで気持ちが行き渡りますよねー。

家でゆるりと着るような普段着物は別ですが、外に出て、人に会うときに着る着物はキチンと着たいと思っています。多少のうまくいくときいかないときはありますが、平均値は、イメトレをして気をつけて着れば着るほどちょっとずつ上がる。

準備、イメトレで当日着付けの9割はもらった!といっても過言ではないでしょう。

あとの1割は、体調とテンション!

わかっていても、なかなかやりきれないときもありますが、人間だもの‥‥ということで(笑)。

しまい込んでしまうとわからなくなるような小物はトラベルバッグに入れてまとめておいたり、当日あ、やっぱりこっち、みたいなこともありますので、帯締め帯揚げなんでも一カ所に集めておくように気をつけています。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

あとでやろうはバカやろうなんじゃ(ノブ。

なんでもいきあたりばったりの自分に言い聞かせながら、明日着る着物の準備をします。これもね、楽しみながらできると一番いいですよね!

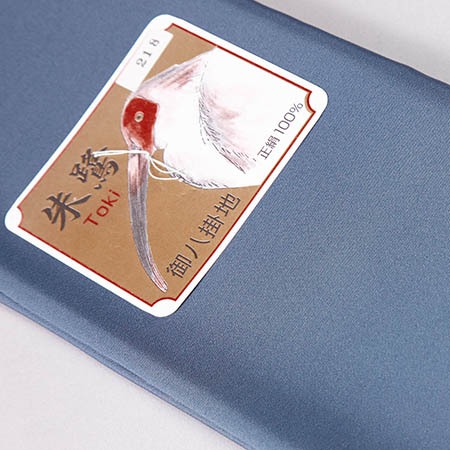

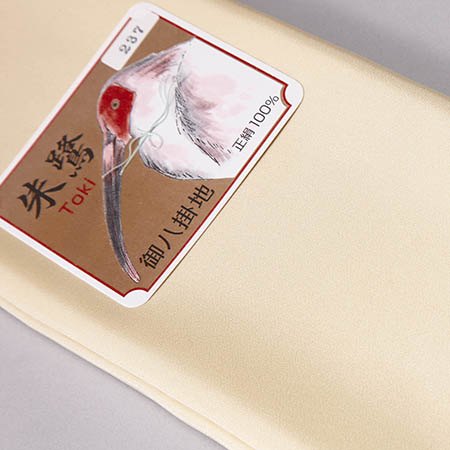

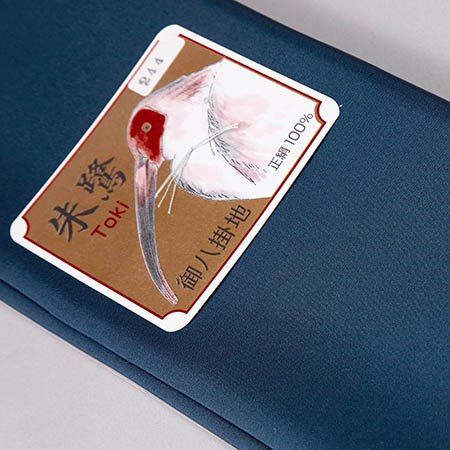

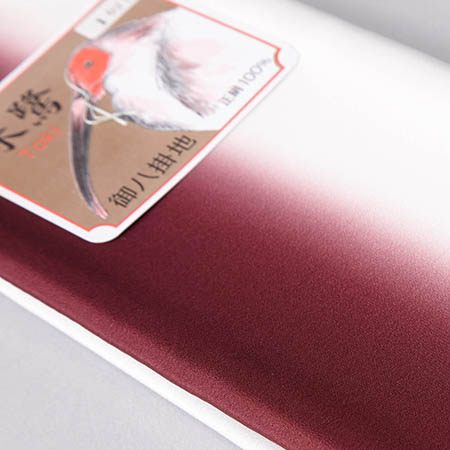

八掛の色で着物が変身!ちらりと見える裏地の美の巻

星わにこ

2020/09/16 00:00

「わたどう」ことドラマ「私たちはどうかしている」の登場人物の着物姿、話題ですね~! 公式ホームページにもそれぞれのコーディネートについて解説してあったりして、ふむふむ参考にしております。帯締めをたすきがけにしていたり斬新なアイデア(@@)も! 季節柄薄物がたくさん出てきますし、男子着物も山盛りで目の保養&勉強になりますです。

その解説の中に、「袖口から見える色と帯締の色をあわせた」という一文がありました。確かに位置も近いので、色をあわせるのはいいかも。その視点でコーディネートしたことがなかったので、目ウロコでした。袖口から見える色とは、つまり八掛の色ですよね。

八掛とは、袷もしくは胴抜き仕立てのときにつける裏地のこと。袖口2枚、すそ回し(衽、前身頃、後ろ身頃×2)で6枚の合計8枚の布です。

仕立て上がりの場合は選べないし、自分でお誂えをするときにも、訪問着には共八掛といってもうセットになっているし、なんとなくおすすめの色があったり、そんなに深く考えたことはないわ、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも、裏地なので、袖口にちらりとこぼれるか、歩いたときにちょっと目に入るとか、そんな小さな面積しか表からは見えません。それなのに、八掛の色が派手とか若いとか、気に入らないとか落ち着かないとか、そんなことを感じるのも事実。

なぜだろう?と思っていたのですが、八掛って一番自分が目にするものなんですよね。着るとき、干すとき、畳むとき。なにより、着ている間中、自分の体にあたっている面積が大きな色なわけです。

自分自身が色の影響を、実は一番うけるのが八掛なのかもしれません。

大島の真っ赤な裾除けを、緑にとりかえたとき、ふう、と安心したような気持ちになったものです。

一般的には若い頃作った着物も40~50歳くらいで、八掛の色を替えると、長く切られるようになると言います。確かに、真っ赤や、可愛いピンクはちょっと気恥ずかしくなってくるお年頃。もちろん、それが大好きで自分が気に入っていれば替える必要はないと思います。だいたい年をとってくると緑とか金茶とかね、すすめられますね。

逆に言うと、自分がめっちゃ好きな色、ラッキーカラーとかを使った着物を着たらテンションがあがりますよね。調和しやすいのは表地の柄の1色を選ぶやり方。反対色やビビットなものなどを持って来てもハッとするものになります。

「裏勝り」というのは、表地よりも派手な裏地をつけることを言います。江戸時代、奢侈禁止令が出されて贅沢で派手な着物がNGになったとき、町人たちは裏地に凝ったというところから生まれた言葉。羽織の裏や、八掛を派手にしておしゃれを楽しんだというものですが、面白い柄の八掛をつけたりしたらまさにおしゃれ上級者。

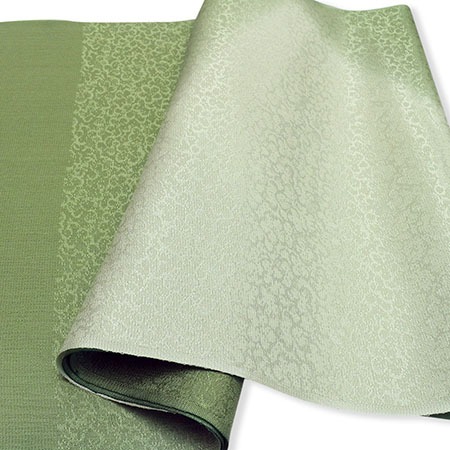

八掛は、素材も様々。やわらかものには精華やパレスといった生地を、紬には紬八掛を使いますが、すべりのよい薄めの生地であれば代用することもできます。薄目の襦袢地なども使うことができるでしょう。

仕立て替えのときには、八掛の色を染め変えることもできます。

礼装の共八掛には模様が染められたりもしていますが、カジュアルなものにつける八掛はだいたい無地の1色か、ぼかしです。ぼかしは、ふきで外に色が見える部分だけに色がついていて、あとはぼかして内側は白い色のままになっているもの。表地より濃い色の八掛を使うときなどはぼかしにします。

なかなか自分でこれ!という八掛を選ぶシーンも少ないかもしれませんが、普段からもしこの着物の八掛の色を変えるとしたら‥‥なんて、想像しておくといざというときに「これがやりたかった!」という夢が叶えられる気分が味わえるかもしれませんよ!

これ、考え始めると、自分の着物だけじゃなくて道行く人の八掛が気になって仕方なくなる病になります(笑)はやいもので、もう来月から袷のシーズン。普段着ではまだまだ単衣を愛用される方も多いとは思いますが、素敵な着物姿の方を見かけたら八掛もチェック! じろじろ見すぎないように要注意ですが(笑)あとは、雑誌やドラマでもチェック!

コロナで着物を着る機会も減ってしまいましたが、ぼちぼち街でも着物姿の方を見かけるようになってきましたね。なにも用事がなくても、たまには袖を通したいなと思える着物のオンシーズンがやってきます。ご自分の袷の着物の八掛チェックもぜひ。もし擦り切れていたりしたら、思い切って取り替えたりなんかしてもいいかもですよ!

一般的には若い頃作った着物も40~50歳くらいで、八掛の色を替えると、長く切られるようになると言います。確かに、真っ赤や、可愛いピンクはちょっと気恥ずかしくなってくるお年頃。もちろん、それが大好きで自分が気に入っていれば替える必要はないと思います。だいたい年をとってくると緑とか金茶とかね、すすめられますね。

逆に言うと、自分がめっちゃ好きな色、ラッキーカラーとかを使った着物を着たらテンションがあがりますよね。調和しやすいのは表地の柄の1色を選ぶやり方。反対色やビビットなものなどを持って来てもハッとするものになります。

「裏勝り」というのは、表地よりも派手な裏地をつけることを言います。江戸時代、奢侈禁止令が出されて贅沢で派手な着物がNGになったとき、町人たちは裏地に凝ったというところから生まれた言葉。羽織の裏や、八掛を派手にしておしゃれを楽しんだというものですが、面白い柄の八掛をつけたりしたらまさにおしゃれ上級者。

八掛は、素材も様々。やわらかものには精華やパレスといった生地を、紬には紬八掛を使いますが、すべりのよい薄めの生地であれば代用することもできます。薄目の襦袢地なども使うことができるでしょう。

仕立て替えのときには、八掛の色を染め変えることもできます。

礼装の共八掛には模様が染められたりもしていますが、カジュアルなものにつける八掛はだいたい無地の1色か、ぼかしです。ぼかしは、ふきで外に色が見える部分だけに色がついていて、あとはぼかして内側は白い色のままになっているもの。表地より濃い色の八掛を使うときなどはぼかしにします。

なかなか自分でこれ!という八掛を選ぶシーンも少ないかもしれませんが、普段からもしこの着物の八掛の色を変えるとしたら‥‥なんて、想像しておくといざというときに「これがやりたかった!」という夢が叶えられる気分が味わえるかもしれませんよ!

これ、考え始めると、自分の着物だけじゃなくて道行く人の八掛が気になって仕方なくなる病になります(笑)はやいもので、もう来月から袷のシーズン。普段着ではまだまだ単衣を愛用される方も多いとは思いますが、素敵な着物姿の方を見かけたら八掛もチェック! じろじろ見すぎないように要注意ですが(笑)あとは、雑誌やドラマでもチェック!

コロナで着物を着る機会も減ってしまいましたが、ぼちぼち街でも着物姿の方を見かけるようになってきましたね。なにも用事がなくても、たまには袖を通したいなと思える着物のオンシーズンがやってきます。ご自分の袷の着物の八掛チェックもぜひ。もし擦り切れていたりしたら、思い切って取り替えたりなんかしてもいいかもですよ!

一般的には若い頃作った着物も40~50歳くらいで、八掛の色を替えると、長く切られるようになると言います。確かに、真っ赤や、可愛いピンクはちょっと気恥ずかしくなってくるお年頃。もちろん、それが大好きで自分が気に入っていれば替える必要はないと思います。だいたい年をとってくると緑とか金茶とかね、すすめられますね。

逆に言うと、自分がめっちゃ好きな色、ラッキーカラーとかを使った着物を着たらテンションがあがりますよね。調和しやすいのは表地の柄の1色を選ぶやり方。反対色やビビットなものなどを持って来てもハッとするものになります。

「裏勝り」というのは、表地よりも派手な裏地をつけることを言います。江戸時代、奢侈禁止令が出されて贅沢で派手な着物がNGになったとき、町人たちは裏地に凝ったというところから生まれた言葉。羽織の裏や、八掛を派手にしておしゃれを楽しんだというものですが、面白い柄の八掛をつけたりしたらまさにおしゃれ上級者。

八掛は、素材も様々。やわらかものには精華やパレスといった生地を、紬には紬八掛を使いますが、すべりのよい薄めの生地であれば代用することもできます。薄目の襦袢地なども使うことができるでしょう。

仕立て替えのときには、八掛の色を染め変えることもできます。

礼装の共八掛には模様が染められたりもしていますが、カジュアルなものにつける八掛はだいたい無地の1色か、ぼかしです。ぼかしは、ふきで外に色が見える部分だけに色がついていて、あとはぼかして内側は白い色のままになっているもの。表地より濃い色の八掛を使うときなどはぼかしにします。

なかなか自分でこれ!という八掛を選ぶシーンも少ないかもしれませんが、普段からもしこの着物の八掛の色を変えるとしたら‥‥なんて、想像しておくといざというときに「これがやりたかった!」という夢が叶えられる気分が味わえるかもしれませんよ!

これ、考え始めると、自分の着物だけじゃなくて道行く人の八掛が気になって仕方なくなる病になります(笑)はやいもので、もう来月から袷のシーズン。普段着ではまだまだ単衣を愛用される方も多いとは思いますが、素敵な着物姿の方を見かけたら八掛もチェック! じろじろ見すぎないように要注意ですが(笑)あとは、雑誌やドラマでもチェック!

コロナで着物を着る機会も減ってしまいましたが、ぼちぼち街でも着物姿の方を見かけるようになってきましたね。なにも用事がなくても、たまには袖を通したいなと思える着物のオンシーズンがやってきます。ご自分の袷の着物の八掛チェックもぜひ。もし擦り切れていたりしたら、思い切って取り替えたりなんかしてもいいかもですよ!

一般的には若い頃作った着物も40~50歳くらいで、八掛の色を替えると、長く切られるようになると言います。確かに、真っ赤や、可愛いピンクはちょっと気恥ずかしくなってくるお年頃。もちろん、それが大好きで自分が気に入っていれば替える必要はないと思います。だいたい年をとってくると緑とか金茶とかね、すすめられますね。

逆に言うと、自分がめっちゃ好きな色、ラッキーカラーとかを使った着物を着たらテンションがあがりますよね。調和しやすいのは表地の柄の1色を選ぶやり方。反対色やビビットなものなどを持って来てもハッとするものになります。

「裏勝り」というのは、表地よりも派手な裏地をつけることを言います。江戸時代、奢侈禁止令が出されて贅沢で派手な着物がNGになったとき、町人たちは裏地に凝ったというところから生まれた言葉。羽織の裏や、八掛を派手にしておしゃれを楽しんだというものですが、面白い柄の八掛をつけたりしたらまさにおしゃれ上級者。

八掛は、素材も様々。やわらかものには精華やパレスといった生地を、紬には紬八掛を使いますが、すべりのよい薄めの生地であれば代用することもできます。薄目の襦袢地なども使うことができるでしょう。

仕立て替えのときには、八掛の色を染め変えることもできます。

礼装の共八掛には模様が染められたりもしていますが、カジュアルなものにつける八掛はだいたい無地の1色か、ぼかしです。ぼかしは、ふきで外に色が見える部分だけに色がついていて、あとはぼかして内側は白い色のままになっているもの。表地より濃い色の八掛を使うときなどはぼかしにします。

なかなか自分でこれ!という八掛を選ぶシーンも少ないかもしれませんが、普段からもしこの着物の八掛の色を変えるとしたら‥‥なんて、想像しておくといざというときに「これがやりたかった!」という夢が叶えられる気分が味わえるかもしれませんよ!

これ、考え始めると、自分の着物だけじゃなくて道行く人の八掛が気になって仕方なくなる病になります(笑)はやいもので、もう来月から袷のシーズン。普段着ではまだまだ単衣を愛用される方も多いとは思いますが、素敵な着物姿の方を見かけたら八掛もチェック! じろじろ見すぎないように要注意ですが(笑)あとは、雑誌やドラマでもチェック!

コロナで着物を着る機会も減ってしまいましたが、ぼちぼち街でも着物姿の方を見かけるようになってきましたね。なにも用事がなくても、たまには袖を通したいなと思える着物のオンシーズンがやってきます。ご自分の袷の着物の八掛チェックもぜひ。もし擦り切れていたりしたら、思い切って取り替えたりなんかしてもいいかもですよ!

フォーマル?カジュアル?紬の訪問着っていつ着るの?の巻

星わにこ

2020/06/17 00:00

とうとう梅雨に入ってしまいましたねー。湿気のひどいこの季節は、きものをおいている部屋では除湿器を稼働しているわにこです。かなり効きますので、おすすめですよ!

さて、単衣の出番があまりないまま夏に突入してしまいそうな今日この頃ですが、先日「紬はジーンズのようなもの、フォーマルなものではないということだけど、訪問着はフォーマルなものだよね? 紬の訪問着ってどういうことなの?」と質問されました。

はい、私も着物初心者の頃、大変頭を悩ませた問題です。紬とは、そもそもなんでしょうか? 節の入った糸で織った先染めの織の着物で、普段着~ちょっとした外出着などに着用されます。やわらかものと呼ばれる後染めの絹の着物は、染めによって、小紋、色無地、付け下げ、訪問着などに別れて、それぞれ着用シーンがあります。

さて、そこでこれは?と思うのが「紬の訪問着」。素材は紬ですが、絵羽になっていて、訪問着の模様付けされています。織と染め、両方があります。特に織で訪問着にしようと思うと高度な技術が必要です。

私も、1枚持っていますけれど最初は「フォーマルではないと言われたのに、普段には華やかすぎる」というところで、悩んだものです。

結論からいくと、ザ☆フォーマルシーン、つまり第一礼装(女性なら、打掛、振袖、黒留袖)、準礼装(色留袖や紋付色無地)など紋付が望ましい場面などでは着用しないほうがいいと思われます。

ではどこで! となると、活躍するのがセミフォーマル(略礼装)シーン! パーティやお食事会、観劇など、しっかりお洒落をして行きたいシーン、個性を出したお洒落をしたいシーンなど。あんまり礼装っぽすぎるのもつまらない、と思うようなとき、セミフォーマルとして着やすいのではないでしょうか。

昔読んだ本で、林真理子の『着物の悦び』(1982年)に、きもの好きが集まるパーティに気合いをいれてザ☆礼装の訪問着で行ったら、皆さんが紬などよく見るとすごく高価!というような巧者な装いばかりで、浮いてしまったというエピソードがありましたが、確かに、式典などでの礼を尽くすフォーマルと自分や人を楽しませるセミフォーマルは、違うかも!とそのとき感じました。

洋服でも同じですよね。同じワンピースやスーツでも柔らかいイメージのものが好きな方とか、ハード系が好きな方とか、いろいろあると思います。着物だって、素材からそんな風に、好きなものは好き!と楽しめるとよいですよね。特に、普段着からちょとステップアップしてお洒落したい、なんてときにドンピシャなのが紬の訪問着ではないでしょうか。

ありきたりな訪問着や色無地に飽きたときにも、普段から着物を楽しまれる方にピッタリなのではないかなと思います。そして、色などにもよりますが、カッコイイ系が多いのも、紬の訪問着の特徴。柔らかい色使いでも、どこかキリっとした雰囲気があって、素敵です。

どちらかというと個性的、趣味性が高いお洒落もオッケーなセミフォーマルシーンやおでかけで活躍するもの。ここらへんが非常~にファジ~な存在なのですが、だがそれがいい。

ちなみに私の紬の訪問着は、友達との新年会とかホテルで会食とか、伝統芸能系の催しとかで活躍しています。着物好きさんにも「お☆やるね」とか「贅沢!」「本当に着物が好きなんだなあ~」などと思ってもらえるのがこの「紬の訪問着」かなと思います!

格や季節など、細かい決まり事がある着物の世界ですが、礼装としての役割以外でしたらやはりそこはファッション。自分らしさを大切に、好きなものを着たいですよね。

今はなかなかおでかけもままならぬ状態ですが、人は部屋着のみにて生くるものに非ず。着物の整理などをして、これはいつ着よう、あれはいつ着よう、あんなのも欲しい、こんなのも欲しいなんて考えるだけで結構楽しいものです。妄想をふくらませつつ、梅雨とコロナ渦を乗り切っていきたい今日この頃です。

格や季節など、細かい決まり事がある着物の世界ですが、礼装としての役割以外でしたらやはりそこはファッション。自分らしさを大切に、好きなものを着たいですよね。

今はなかなかおでかけもままならぬ状態ですが、人は部屋着のみにて生くるものに非ず。着物の整理などをして、これはいつ着よう、あれはいつ着よう、あんなのも欲しい、こんなのも欲しいなんて考えるだけで結構楽しいものです。妄想をふくらませつつ、梅雨とコロナ渦を乗り切っていきたい今日この頃です。

格や季節など、細かい決まり事がある着物の世界ですが、礼装としての役割以外でしたらやはりそこはファッション。自分らしさを大切に、好きなものを着たいですよね。

今はなかなかおでかけもままならぬ状態ですが、人は部屋着のみにて生くるものに非ず。着物の整理などをして、これはいつ着よう、あれはいつ着よう、あんなのも欲しい、こんなのも欲しいなんて考えるだけで結構楽しいものです。妄想をふくらませつつ、梅雨とコロナ渦を乗り切っていきたい今日この頃です。

格や季節など、細かい決まり事がある着物の世界ですが、礼装としての役割以外でしたらやはりそこはファッション。自分らしさを大切に、好きなものを着たいですよね。

今はなかなかおでかけもままならぬ状態ですが、人は部屋着のみにて生くるものに非ず。着物の整理などをして、これはいつ着よう、あれはいつ着よう、あんなのも欲しい、こんなのも欲しいなんて考えるだけで結構楽しいものです。妄想をふくらませつつ、梅雨とコロナ渦を乗り切っていきたい今日この頃です。

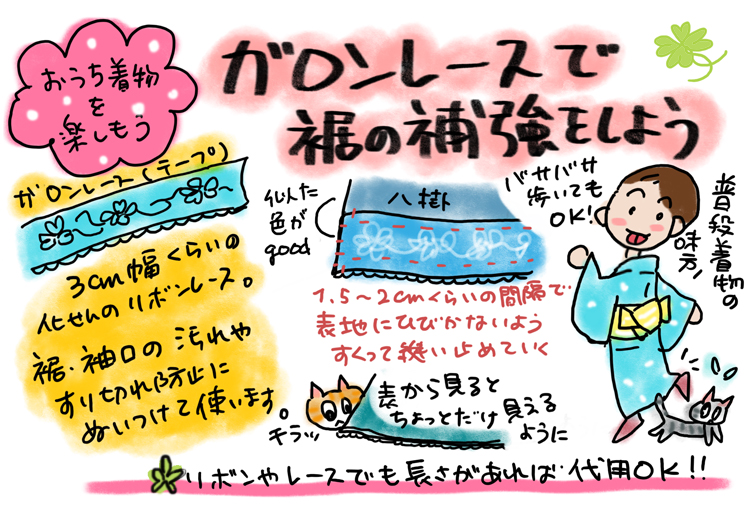

おうち着物☆ガロンレースで裾の補強をしようの巻

星わにこ

2020/04/15 00:00

家にいるからといって適当な服をきていると、テキメンにやる気が失われるのをご存知でしょうか。人にあわないとはいえど、どうでもいい格好をしていると、気がつくとどうでもいい1日になってしまいます。長い自宅ワーク生活で知った経験則です。

なので、ちょっとお気に入りの服を着るのはもちろん、おうち着物もおすすめです! 和洋ミックスで楽な着方をしても、ちょっと楽しくなっちゃいます。友人たちは、着物をきてZOOM飲み会をしたんだとか。それはテンションあがりそう。

私は今、着物を着る仕事、着付け教室、着付けのお仕事、全部ストップしているので、着付けの腕がなまらないように、トルソーにお手入れ予定の着物を着せ付けたりもしています。普段着なので、だいたい、着付けにかける時間はうそつき衿をトルソーにつけている状態から、着物を着付けて、帯を結んで帯揚げ帯締めを仕上げるまで10~15分で。仕上がりの綺麗さとタイムトライアルに挑戦したり。結構もりあがりますよ!一人だけど(笑)

いつもは自分が着ているものだけど、トルソーが着るとまた違って見えたり、気づかなかった汚れに気づいたり、裾がふくろになってるのを発見したり。どれをお手入れに出すか、自分でなんとかするか、厳選中です。

そしてもう一つ、やりたいやりたいと思って放置していたことに着手しました。それは……

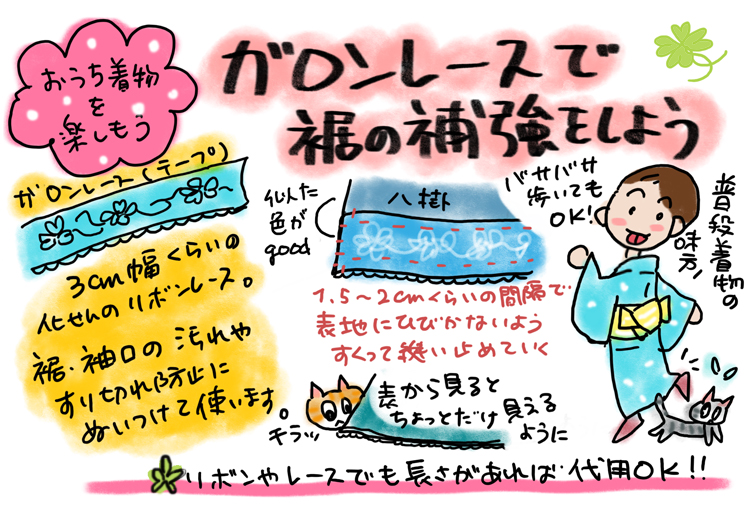

ガロンレースつけ。

ガロンレース(ガロンテープとも)とは、裾や袖口などにつける補強テープ。礼装などにはつけませんが、普段着(特に紬など)につけることがあります。古着で、ちょっとカワイイレース(というほどではないが、テープ)が裾に縫い付けられているのを見たことがある方も多いのでは。

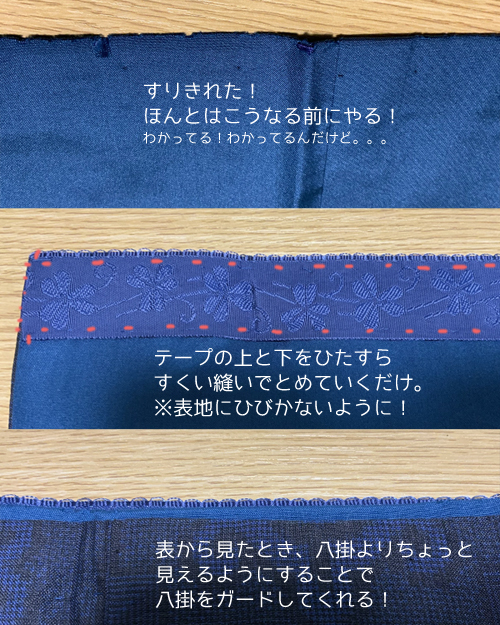

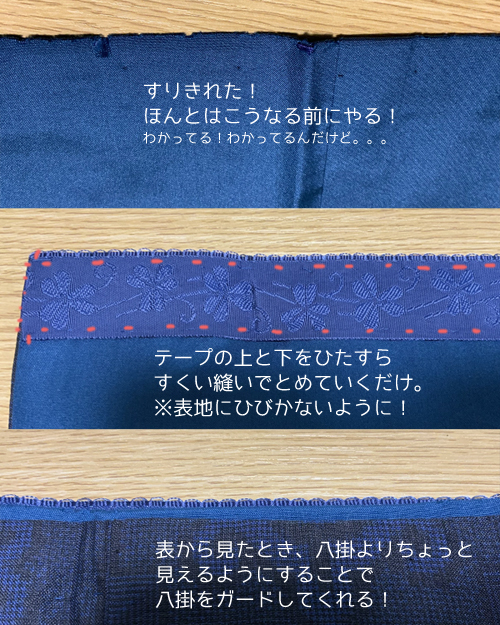

紬などは、生地が硬いため、仕事の時や普段にがんがん着ているとすぐに八掛がスレて穴があいたり、ひどいとシャッと切れてしまいます。それを防止するために、あらかじめ縫いつけておくのです。

私の場合は、やはりよく着る着やすい紬などの八掛が摩り切れがち。最初にポチポチ、って穴があいて、やがて繋がって切れてしまいます(放置すんなよ)。

そうなったら、八掛の上下を入れ替える「天地替え」や、いっそ洗い張りで仕立て直しということになるかと思うのですが、もともとが1000円とか3000円とかで買った古着だとそこまでお金をかけるかというと、ちょっと悩めます。

いただきものとかすごく気に入っているものは、仕立て直したりもするのですが、なにしろ全部が全部というわけにもいかず、ガロンレースで寿命をのばせるのなら。。とガロンレースを購入してありました。何枚も危うい紬があったので、それにあわせて色も各種揃えてありました。。。

だがしかし‥‥それを縫い付ける時間がなかなかとれなかった。裾は長い。長いのです。大事なので2回言いました。ガロンレースは、レースの上と下をちくちく縫い付けていかなくてはいけないので、長い裾を行って帰ってくる必要があるのです。

ただ、ちくちくするだけなのですが‥‥しかも半襟のように汚れたら取り替えが前提のものなので、かなりざくざくの縫い目でいいというのですが……なかなか着手できずにいました。ちょっと夜長の作業にも単純産業にもってこい。

というわけで、一番お気に入りの紬から、がんばりました!

縫い方は簡単。表生地に針目が出ないよう、八掛の生地だけすくってざくざく縫いとめていくだけです。わたしは1.5センチくらいの針目にしてみました。

だがしかし‥‥それを縫い付ける時間がなかなかとれなかった。裾は長い。長いのです。大事なので2回言いました。ガロンレースは、レースの上と下をちくちく縫い付けていかなくてはいけないので、長い裾を行って帰ってくる必要があるのです。

ただ、ちくちくするだけなのですが‥‥しかも半襟のように汚れたら取り替えが前提のものなので、かなりざくざくの縫い目でいいというのですが……なかなか着手できずにいました。ちょっと夜長の作業にも単純産業にもってこい。

というわけで、一番お気に入りの紬から、がんばりました!

縫い方は簡単。表生地に針目が出ないよう、八掛の生地だけすくってざくざく縫いとめていくだけです。わたしは1.5センチくらいの針目にしてみました。

やっぱ、ながっ!!

あと、老眼すすんでるっ!(えええ

でも、無心に好きな音楽などを聞きながらちくちくしていると、いろんな不安や怒りなんかが、しゅうっと鎮まり、頭がからっぽに。穏やかに就寝できました。

ガロンレースがなくても、ほつれないちょっと厚めのリボン(チロリアンテープみたいなもの)でも代用できます。汚れ防止、摩り切れ防止なので、八掛のふきよりちょっとだけ表に出るようにするのがポイントです。

やっぱ、ながっ!!

あと、老眼すすんでるっ!(えええ

でも、無心に好きな音楽などを聞きながらちくちくしていると、いろんな不安や怒りなんかが、しゅうっと鎮まり、頭がからっぽに。穏やかに就寝できました。

ガロンレースがなくても、ほつれないちょっと厚めのリボン(チロリアンテープみたいなもの)でも代用できます。汚れ防止、摩り切れ防止なので、八掛のふきよりちょっとだけ表に出るようにするのがポイントです。

普段着だったらもう、見えるの前提で可愛いレースなんかをどーんと縫い付けてもいいかもしれませんね!

ものを大事にすると、自分も大事にできるような気がします。ほつれ点検や縫い物、手芸、単純作業おすすめですよ。

普段着だったらもう、見えるの前提で可愛いレースなんかをどーんと縫い付けてもいいかもしれませんね!

ものを大事にすると、自分も大事にできるような気がします。ほつれ点検や縫い物、手芸、単純作業おすすめですよ。

だがしかし‥‥それを縫い付ける時間がなかなかとれなかった。裾は長い。長いのです。大事なので2回言いました。ガロンレースは、レースの上と下をちくちく縫い付けていかなくてはいけないので、長い裾を行って帰ってくる必要があるのです。

ただ、ちくちくするだけなのですが‥‥しかも半襟のように汚れたら取り替えが前提のものなので、かなりざくざくの縫い目でいいというのですが……なかなか着手できずにいました。ちょっと夜長の作業にも単純産業にもってこい。

というわけで、一番お気に入りの紬から、がんばりました!

縫い方は簡単。表生地に針目が出ないよう、八掛の生地だけすくってざくざく縫いとめていくだけです。わたしは1.5センチくらいの針目にしてみました。

だがしかし‥‥それを縫い付ける時間がなかなかとれなかった。裾は長い。長いのです。大事なので2回言いました。ガロンレースは、レースの上と下をちくちく縫い付けていかなくてはいけないので、長い裾を行って帰ってくる必要があるのです。

ただ、ちくちくするだけなのですが‥‥しかも半襟のように汚れたら取り替えが前提のものなので、かなりざくざくの縫い目でいいというのですが……なかなか着手できずにいました。ちょっと夜長の作業にも単純産業にもってこい。

というわけで、一番お気に入りの紬から、がんばりました!

縫い方は簡単。表生地に針目が出ないよう、八掛の生地だけすくってざくざく縫いとめていくだけです。わたしは1.5センチくらいの針目にしてみました。

やっぱ、ながっ!!

あと、老眼すすんでるっ!(えええ

でも、無心に好きな音楽などを聞きながらちくちくしていると、いろんな不安や怒りなんかが、しゅうっと鎮まり、頭がからっぽに。穏やかに就寝できました。

ガロンレースがなくても、ほつれないちょっと厚めのリボン(チロリアンテープみたいなもの)でも代用できます。汚れ防止、摩り切れ防止なので、八掛のふきよりちょっとだけ表に出るようにするのがポイントです。

やっぱ、ながっ!!

あと、老眼すすんでるっ!(えええ

でも、無心に好きな音楽などを聞きながらちくちくしていると、いろんな不安や怒りなんかが、しゅうっと鎮まり、頭がからっぽに。穏やかに就寝できました。

ガロンレースがなくても、ほつれないちょっと厚めのリボン(チロリアンテープみたいなもの)でも代用できます。汚れ防止、摩り切れ防止なので、八掛のふきよりちょっとだけ表に出るようにするのがポイントです。

普段着だったらもう、見えるの前提で可愛いレースなんかをどーんと縫い付けてもいいかもしれませんね!

ものを大事にすると、自分も大事にできるような気がします。ほつれ点検や縫い物、手芸、単純作業おすすめですよ。

普段着だったらもう、見えるの前提で可愛いレースなんかをどーんと縫い付けてもいいかもしれませんね!

ものを大事にすると、自分も大事にできるような気がします。ほつれ点検や縫い物、手芸、単純作業おすすめですよ。

レッドカーペットを歩く松たか子の訪問着と着こなしが素敵☆の巻

星わにこ

2020/02/12 00:00

2月10日、第92回アカデミー賞で松たか子さんが「アナと雪の女王2」の各国のエルサ役の一人として、舞台に立ったというニュースが流れました。日本人初の歌唱とのことで話題に。そのパフォーマンスののドレスも素晴らしいものだったのですが、なんといってもレッドカーペットを歩く上品な総絞りの訪問着姿が素敵で思わずため息をもらしたわにこです。ネットでも話題になっていますね。

色は蘇芳でしょうか。疋田鹿の子の総絞りに、松の芸名にちなんでか、松皮菱取りに松と波の金糸刺繍が散りばめられている訪問着。重ね襟をしているように見えますが、白なのでおそらくは比翼襟かと拝察。比翼仕立ては留袖などおめでたい着物にするもので、より格もあがりますから、まさにアカデミー賞の場にふさわしい品格が感じられますねー。

七宝花菱文様の袋帯は、色から見て現代ものではないのではと思いましたが、やはりお母様から受け継いだ大切な帯とのこと。先に行われた英国アカデミー賞に続き、アメリカでも今年はドレスコードとして「サステナビリティ」を取り入れた服装での来場が求められていたということで、まさに! 着物こそサスティナビリティ。

サスティナビリティとは、持続可能性、再生可能という意味。といってもなんだか? ですが、環境に配慮し、使い捨てでなく、きちんと作られたもの、長く使えるものと考えると、受け継がれていく着物はとてもサスティナビリティなものと言えるのではないでしょうか。

そして、超がつくほど正統派のコーディネートと着こなし。スキッと白半衿を少しだけ覗かせているのが東京風。足元はキリリと白足袋に、礼装用の三段の白いお草履。帯揚げはほとんど見せず、帯締めも細い控えめさが、梨園の着こなしでしょうか。流行りのものなど一切取り入れないザ・礼装。高麗屋のお嬢様の矜持を見た気がしました。

松たか子さんといえば。昔、20代の頃に着物熱が上がりまくっていたころ、その振袖姿が「美しいきもの」の表紙になったことが。当時17歳くらいだったのでしょうか。もうその振袖の美しいこと。古典柄、松竹梅の紫の友禅の振袖。正座をした松さんがそっと膝に置いた手のその下に、文庫の模様が描かれて。んもーーーなにもかもが素敵で素敵で、素晴らしすぎて、自分は17歳でもなく、お嬢様でもなく、財力もなく、こんな振袖を着ることは一生叶わないのだな、と思ったら、ひどく悲しくなり、着物熱も一旦下がったという、思い出があります。今思うと、悲しくなるあたりまだまだ身の程知らず、というところかなというエピソードですが……。(拙著『おキモノ生活のすすめ』P32参照w)

友人が、そのコラムを覚えてくれていて、FBに投稿してくれたのをみて思い出したのですが。。やっぱり今回の訪問着もちょっぴり胸の奥がちりっとするような感覚がありました。ひどく悲しくなるほど、もう身の程をわきまえていないわけではないけれど……。私はアカデミー賞女優でもなければ、梨園のお嬢さまでもなく、ただのおばちゃんなんだな~って現実を、ちょっと思い出すという(笑)。

そんな現実はまあおいといて(笑)、日本の素晴らしい技巧が詰まった美しい着物を、正統派の着こなしでレッドカーペットを歩いた松さんに心からの拍手を送りたい!! 所作もさすがです。盛り盛りに足して派手にかぶくのもいいけれど、ショートヘアを美しく整え、見えない帯揚げのように、ひそやかに礼を尽くす美しさ。だがしかし圧倒的な美しさを、改めて教えてもらった気がします。ほーんと、素敵でしたねー。いやあ、いいもの見せてもらったわー!と思えるようになった分、私も大人になったかな。

松たか子さんといえば。昔、20代の頃に着物熱が上がりまくっていたころ、その振袖姿が「美しいきもの」の表紙になったことが。当時17歳くらいだったのでしょうか。もうその振袖の美しいこと。古典柄、松竹梅の紫の友禅の振袖。正座をした松さんがそっと膝に置いた手のその下に、文庫の模様が描かれて。んもーーーなにもかもが素敵で素敵で、素晴らしすぎて、自分は17歳でもなく、お嬢様でもなく、財力もなく、こんな振袖を着ることは一生叶わないのだな、と思ったら、ひどく悲しくなり、着物熱も一旦下がったという、思い出があります。今思うと、悲しくなるあたりまだまだ身の程知らず、というところかなというエピソードですが……。(拙著『おキモノ生活のすすめ』P32参照w)

友人が、そのコラムを覚えてくれていて、FBに投稿してくれたのをみて思い出したのですが。。やっぱり今回の訪問着もちょっぴり胸の奥がちりっとするような感覚がありました。ひどく悲しくなるほど、もう身の程をわきまえていないわけではないけれど……。私はアカデミー賞女優でもなければ、梨園のお嬢さまでもなく、ただのおばちゃんなんだな~って現実を、ちょっと思い出すという(笑)。

そんな現実はまあおいといて(笑)、日本の素晴らしい技巧が詰まった美しい着物を、正統派の着こなしでレッドカーペットを歩いた松さんに心からの拍手を送りたい!! 所作もさすがです。盛り盛りに足して派手にかぶくのもいいけれど、ショートヘアを美しく整え、見えない帯揚げのように、ひそやかに礼を尽くす美しさ。だがしかし圧倒的な美しさを、改めて教えてもらった気がします。ほーんと、素敵でしたねー。いやあ、いいもの見せてもらったわー!と思えるようになった分、私も大人になったかな。

松たか子さんといえば。昔、20代の頃に着物熱が上がりまくっていたころ、その振袖姿が「美しいきもの」の表紙になったことが。当時17歳くらいだったのでしょうか。もうその振袖の美しいこと。古典柄、松竹梅の紫の友禅の振袖。正座をした松さんがそっと膝に置いた手のその下に、文庫の模様が描かれて。んもーーーなにもかもが素敵で素敵で、素晴らしすぎて、自分は17歳でもなく、お嬢様でもなく、財力もなく、こんな振袖を着ることは一生叶わないのだな、と思ったら、ひどく悲しくなり、着物熱も一旦下がったという、思い出があります。今思うと、悲しくなるあたりまだまだ身の程知らず、というところかなというエピソードですが……。(拙著『おキモノ生活のすすめ』P32参照w)

友人が、そのコラムを覚えてくれていて、FBに投稿してくれたのをみて思い出したのですが。。やっぱり今回の訪問着もちょっぴり胸の奥がちりっとするような感覚がありました。ひどく悲しくなるほど、もう身の程をわきまえていないわけではないけれど……。私はアカデミー賞女優でもなければ、梨園のお嬢さまでもなく、ただのおばちゃんなんだな~って現実を、ちょっと思い出すという(笑)。

そんな現実はまあおいといて(笑)、日本の素晴らしい技巧が詰まった美しい着物を、正統派の着こなしでレッドカーペットを歩いた松さんに心からの拍手を送りたい!! 所作もさすがです。盛り盛りに足して派手にかぶくのもいいけれど、ショートヘアを美しく整え、見えない帯揚げのように、ひそやかに礼を尽くす美しさ。だがしかし圧倒的な美しさを、改めて教えてもらった気がします。ほーんと、素敵でしたねー。いやあ、いいもの見せてもらったわー!と思えるようになった分、私も大人になったかな。

松たか子さんといえば。昔、20代の頃に着物熱が上がりまくっていたころ、その振袖姿が「美しいきもの」の表紙になったことが。当時17歳くらいだったのでしょうか。もうその振袖の美しいこと。古典柄、松竹梅の紫の友禅の振袖。正座をした松さんがそっと膝に置いた手のその下に、文庫の模様が描かれて。んもーーーなにもかもが素敵で素敵で、素晴らしすぎて、自分は17歳でもなく、お嬢様でもなく、財力もなく、こんな振袖を着ることは一生叶わないのだな、と思ったら、ひどく悲しくなり、着物熱も一旦下がったという、思い出があります。今思うと、悲しくなるあたりまだまだ身の程知らず、というところかなというエピソードですが……。(拙著『おキモノ生活のすすめ』P32参照w)

友人が、そのコラムを覚えてくれていて、FBに投稿してくれたのをみて思い出したのですが。。やっぱり今回の訪問着もちょっぴり胸の奥がちりっとするような感覚がありました。ひどく悲しくなるほど、もう身の程をわきまえていないわけではないけれど……。私はアカデミー賞女優でもなければ、梨園のお嬢さまでもなく、ただのおばちゃんなんだな~って現実を、ちょっと思い出すという(笑)。

そんな現実はまあおいといて(笑)、日本の素晴らしい技巧が詰まった美しい着物を、正統派の着こなしでレッドカーペットを歩いた松さんに心からの拍手を送りたい!! 所作もさすがです。盛り盛りに足して派手にかぶくのもいいけれど、ショートヘアを美しく整え、見えない帯揚げのように、ひそやかに礼を尽くす美しさ。だがしかし圧倒的な美しさを、改めて教えてもらった気がします。ほーんと、素敵でしたねー。いやあ、いいもの見せてもらったわー!と思えるようになった分、私も大人になったかな。

振袖や訪問着の伊達衿のゆるみを直す方法☆の巻

星わにこ

2019/12/25 00:00

今年も残りあとわずか! クリスマスも平日でなんだか慌ただしく目を回しながら年を越しそうな予感しかないわにこです。

でも!お正月になれば、晴れ着。そして成人式の振袖と、華やかな着物を着る機会もあるのではないでしょうか。

そういった晴れ着に使われることが多い「伊達衿」。いつもの訪問着や付け下げ、色無地に足すとあら不思議。胸元が華やかになってフォーマル度がぐっとアップしますよね。

振袖には1本挿したり、2本、3本と重ね付けすることも多い伊達衿。伊達衿大好きな私は、十二単風に5本で着付けたりもすることも。5ミリくらいの幅で、一筋色が入るだけなのですが、意外と効きます! 八掛の色が結構効くように、よいポイントになります。

淡い同系色をあわせれば上品に、反対色を合わせればアクセントに。

色あわせも重要なポイント。例えば同じ赤でもちょっとした色の違いで着物がパっとしたり、くすんだりするので、気がついたら伊達衿がちょっとしたコレクションのように増殖してしまっております(阿呆)。

そんな素敵な伊達衿ですが、実は座ったり立ったりしていると、ちょっと緩んできやすいです。こうなると、せっかくのポイントが台無しに。

一番いいのは姿勢を崩さないこと。猫背にならないように気をつけていると、あまり胸元は緩まないのですが、それでもちょっと緩んで来ちゃったな‥‥と言う時に、緩みを直す方法がひとつあります。

それは、コーリンベルトのクリップを上から押すこと!

伊達衿を使う着付の場合、押さえる意味もあって、コーリンベルトというクリップがついた着付小物を使うことが多いです。コーリンベルトを使って着付けた場合、クリップで、衿と伊達衿を挟んで押さえてあるので、衿が緩んで浮いて来たら、帯の中のコーリンベルトのクリップ部分を探して、上からぐっと押すと衿の緩みがなおる、というわけです。

このクリップがある場所は左右の脇から10~15センチくらい(イラスト参照)。帯の上から指を入れると、あばら骨のあたりに固いものがあるはずです。それを指でぐっと押す。結構押すのに力がいるので、指で押せない場合は、扇子やなにかちょっと固いものを差し込んでぐっと下に押し下げると、衿の緩みが押さえられます。(ペンなど使う場合はインクが着物や帯につかないようめっちゃ気をつけて下さい!!)※コーリンベルトを使ってない場合は、この方法は使えません。

伊達衿を挿して着物を着たら、この裏技をちょっと思い出してください。

でも着物を着た時一番大事なのは姿勢。どんなにキレイな着物でも、姿勢が悪いとしょぼぼーんです。胸をはって、素敵な晴れ着姿を楽しんで下さいね。

今年も拙いコラムをお読みいただき、本当にありがとうございました。皆様どうぞよいお年をお迎え下さい。

伊達衿を挿して着物を着たら、この裏技をちょっと思い出してください。

でも着物を着た時一番大事なのは姿勢。どんなにキレイな着物でも、姿勢が悪いとしょぼぼーんです。胸をはって、素敵な晴れ着姿を楽しんで下さいね。

今年も拙いコラムをお読みいただき、本当にありがとうございました。皆様どうぞよいお年をお迎え下さい。

伊達衿を挿して着物を着たら、この裏技をちょっと思い出してください。

でも着物を着た時一番大事なのは姿勢。どんなにキレイな着物でも、姿勢が悪いとしょぼぼーんです。胸をはって、素敵な晴れ着姿を楽しんで下さいね。

今年も拙いコラムをお読みいただき、本当にありがとうございました。皆様どうぞよいお年をお迎え下さい。

伊達衿を挿して着物を着たら、この裏技をちょっと思い出してください。

でも着物を着た時一番大事なのは姿勢。どんなにキレイな着物でも、姿勢が悪いとしょぼぼーんです。胸をはって、素敵な晴れ着姿を楽しんで下さいね。

今年も拙いコラムをお読みいただき、本当にありがとうございました。皆様どうぞよいお年をお迎え下さい。

織兵児帯を角出し風に結んでみた。の巻

星わにこ

2019/09/04 00:00

みなさま、織兵児帯ってお使いになったことありますか? 私は去年の夏ぐらいから時々使っているのですが、浴衣のときに結ぶ兵児帯がちょっとしっかりしていて、シワシワにならないけどとっても軽い帯なんです。

今年は夏にこの織兵児帯をしてみたら、半幅よりもめっちゃ軽くて、その分ちょっと涼しいような気がしたので、ついつい手が伸びるようになりました。

普通にふわふわっとリボンで結んでも可愛いし、短冊結びのようにしてもボリュームが出るし、結び目が重くないのであまり下がって来ないのです。私は、ちょっと後ろのポイントの高さを出したいのと、帯揚・帯締めをして名古屋帯風にしたいので小さな帯枕を入れたりします。

>織兵児帯で大人の浴衣☆の巻

今年気に入ってしていたのは、角出し風。夏着物に合わせても、こどもっぽくならずに、ちょっと大人な感じで気に入っています。織兵児帯は達人もいっぱいいらっしゃるので今更かもしれませんが、お会いした方にも「あら、いいわね!」と言っていただいたりしたので、調子にのって(?)ご紹介します。

結び方を説明しますね! 半幅帯のように前で結ぶやり方です。(イラストを参照してください)

・手先を70センチほどとり、手2周、体に巻く。

・帯の上辺で結ぶ(リボン結びでも、片蝶結びでもOK)

・たれ先を開いて、2重になるように折り上げる。

・結び目の根本のところでまとめて、銀座結び用の帯枕をあて、そのままでは幅がひろいのでタックをとって体の幅に合わせる。

・リボン結びの上に帯枕をのせ、まくら紐を後ろで仮結びする。帯揚をかけるときはここでかけてこれも後ろで仮結びをしておく。

・帯締めを使って、たれ先を決める。

・リボン結びを倒してお太鼓の中で形をととのえ、角出し風の形にする

・崩れないように後ろに回し、下膨れになるように形を整えて出来上がり。

織兵児帯は、やわらかいものから適度な張りがあるものまで様々。でも、とにかく軽くて結びやすい。その兵児帯によって、形も変わりますが、名古屋帯での角出しと違って、自然な丸みや柔らかさが持ち味になります。帯の長さによっても形が変わりますし、多少形が崩れてもご愛嬌。らくちんで、ちょっと大人っぽい帯結びです。

・手先を70センチほどとり、手2周、体に巻く。

・帯の上辺で結ぶ(リボン結びでも、片蝶結びでもOK)

・たれ先を開いて、2重になるように折り上げる。

・結び目の根本のところでまとめて、銀座結び用の帯枕をあて、そのままでは幅がひろいのでタックをとって体の幅に合わせる。

・リボン結びの上に帯枕をのせ、まくら紐を後ろで仮結びする。帯揚をかけるときはここでかけてこれも後ろで仮結びをしておく。

・帯締めを使って、たれ先を決める。

・リボン結びを倒してお太鼓の中で形をととのえ、角出し風の形にする

・崩れないように後ろに回し、下膨れになるように形を整えて出来上がり。

織兵児帯は、やわらかいものから適度な張りがあるものまで様々。でも、とにかく軽くて結びやすい。その兵児帯によって、形も変わりますが、名古屋帯での角出しと違って、自然な丸みや柔らかさが持ち味になります。帯の長さによっても形が変わりますし、多少形が崩れてもご愛嬌。らくちんで、ちょっと大人っぽい帯結びです。

帯の高さも高めにしたり低めにしたりで印象も変わりますので、お好みで。椅子にもたれて形が崩れても、お太鼓の中に手を入れて、形を整えればOK。ボリュームが欲しかったら、手拭などを入れておいてもいいですよ。私は時々、スマホとかを入れています(え~)。

二つ折りにしても、少し前幅が広すぎることとかもありますし、帯の端がヘロヘロしていることもあります。そういうときには帯の上端を中に折り込んだり、くしゃくしゃ感を活かしたり、臨機応変に。

帯の高さも高めにしたり低めにしたりで印象も変わりますので、お好みで。椅子にもたれて形が崩れても、お太鼓の中に手を入れて、形を整えればOK。ボリュームが欲しかったら、手拭などを入れておいてもいいですよ。私は時々、スマホとかを入れています(え~)。

二つ折りにしても、少し前幅が広すぎることとかもありますし、帯の端がヘロヘロしていることもあります。そういうときには帯の上端を中に折り込んだり、くしゃくしゃ感を活かしたり、臨機応変に。

もしまだ織兵児帯はしたことがないわ、という方がいらしたら、トライしてみてほしいです。軽いと、体が楽だということがよくわかりました! えっ!もしかしてこれって、年をとったせい?

もしまだ織兵児帯はしたことがないわ、という方がいらしたら、トライしてみてほしいです。軽いと、体が楽だということがよくわかりました! えっ!もしかしてこれって、年をとったせい?

・手先を70センチほどとり、手2周、体に巻く。

・帯の上辺で結ぶ(リボン結びでも、片蝶結びでもOK)

・たれ先を開いて、2重になるように折り上げる。

・結び目の根本のところでまとめて、銀座結び用の帯枕をあて、そのままでは幅がひろいのでタックをとって体の幅に合わせる。

・リボン結びの上に帯枕をのせ、まくら紐を後ろで仮結びする。帯揚をかけるときはここでかけてこれも後ろで仮結びをしておく。

・帯締めを使って、たれ先を決める。

・リボン結びを倒してお太鼓の中で形をととのえ、角出し風の形にする

・崩れないように後ろに回し、下膨れになるように形を整えて出来上がり。

織兵児帯は、やわらかいものから適度な張りがあるものまで様々。でも、とにかく軽くて結びやすい。その兵児帯によって、形も変わりますが、名古屋帯での角出しと違って、自然な丸みや柔らかさが持ち味になります。帯の長さによっても形が変わりますし、多少形が崩れてもご愛嬌。らくちんで、ちょっと大人っぽい帯結びです。

・手先を70センチほどとり、手2周、体に巻く。

・帯の上辺で結ぶ(リボン結びでも、片蝶結びでもOK)

・たれ先を開いて、2重になるように折り上げる。

・結び目の根本のところでまとめて、銀座結び用の帯枕をあて、そのままでは幅がひろいのでタックをとって体の幅に合わせる。

・リボン結びの上に帯枕をのせ、まくら紐を後ろで仮結びする。帯揚をかけるときはここでかけてこれも後ろで仮結びをしておく。

・帯締めを使って、たれ先を決める。

・リボン結びを倒してお太鼓の中で形をととのえ、角出し風の形にする

・崩れないように後ろに回し、下膨れになるように形を整えて出来上がり。

織兵児帯は、やわらかいものから適度な張りがあるものまで様々。でも、とにかく軽くて結びやすい。その兵児帯によって、形も変わりますが、名古屋帯での角出しと違って、自然な丸みや柔らかさが持ち味になります。帯の長さによっても形が変わりますし、多少形が崩れてもご愛嬌。らくちんで、ちょっと大人っぽい帯結びです。

帯の高さも高めにしたり低めにしたりで印象も変わりますので、お好みで。椅子にもたれて形が崩れても、お太鼓の中に手を入れて、形を整えればOK。ボリュームが欲しかったら、手拭などを入れておいてもいいですよ。私は時々、スマホとかを入れています(え~)。

二つ折りにしても、少し前幅が広すぎることとかもありますし、帯の端がヘロヘロしていることもあります。そういうときには帯の上端を中に折り込んだり、くしゃくしゃ感を活かしたり、臨機応変に。

帯の高さも高めにしたり低めにしたりで印象も変わりますので、お好みで。椅子にもたれて形が崩れても、お太鼓の中に手を入れて、形を整えればOK。ボリュームが欲しかったら、手拭などを入れておいてもいいですよ。私は時々、スマホとかを入れています(え~)。

二つ折りにしても、少し前幅が広すぎることとかもありますし、帯の端がヘロヘロしていることもあります。そういうときには帯の上端を中に折り込んだり、くしゃくしゃ感を活かしたり、臨機応変に。

もしまだ織兵児帯はしたことがないわ、という方がいらしたら、トライしてみてほしいです。軽いと、体が楽だということがよくわかりました! えっ!もしかしてこれって、年をとったせい?

もしまだ織兵児帯はしたことがないわ、という方がいらしたら、トライしてみてほしいです。軽いと、体が楽だということがよくわかりました! えっ!もしかしてこれって、年をとったせい?

夏着物最終章。秋の気配は小物のカラーコーデで。の巻

星わにこ

2019/08/21 00:00

暦の上では秋ですが、はい。暑いです。夏の着物って、何が一番快感かというと、脱ぎ捨てるその瞬間ですよね(笑)。だったらなんで着るのかというと、着たいからということに他なりませんが‥‥。そこ含めて夏着物の醍醐味かと思うわにこです。

夏、夏、暑さ対策と言っていても、やはり秋に向かっていく気配はあり。気がつくと夏着物最終章。とはいえ、9月になったらすぐ単衣を着るとか、この亜熱帯と化した東京では考えられない気候です。来年オリンピックとか本当にやるの?と考えただけでくらくらします。

が。街のウインドウだってファッション誌だって秋冬になって行く中、暑いからといって真夏コーディネートではちょっとオシャレ感がないと思うのは私だけでしょうか。

モチーフやコーディネートで季節を表現しやすく、季節先取りがお洒落と言われているのが着物。確かに、洋服で金魚柄とかちょっと大丈夫?と思われそうですが、そんな大胆柄もOKな世界です。

だから、秋の気配を感じたら、私は小物の色遣いを変えることにしています。着物と帯は真夏と同じでも、帯揚や帯締め、帯留などの色やモチーフにちょっと落ち着いた秋色を差し込んで行くことで同じコーディネートでも随分変わってきます。

上級テクニックとして、襦袢の色を落ち着かせることで同じ夏着物でも透け感をなくして秋っぽく、なんてことも。

>濃い色の襦袢で夏の着物を秋の風情に☆の巻

肌着はじめ身につける装備自体は夏でも、色が落ち着くだけでずいぶん見た目が変わるもの。着ている本人も、見ている人も「ああ秋だなあ」なんて思うから人間て面白いですよね。例え、モワモワの熱気と湿気の中でもですね。

じゃあ秋色ってなによ、という話ですが、秋を連想させる色は暖色&落ち着いた濃いめの色になってきます。例えば、紅葉、サツマイモ、栗、かぼちゃ、柿‥‥(食べ物ばっかりかい)。オレンジ、茶色、ベージュ、紫、カーキ、赤などなど落ち着いた、大地を感じさせる色が多め。

夏の終わりから、少しずつ色だけでも落ち着いたものにシフトさせていくと、おしゃれ感アップ間違いなし。自分もウキウキしますよ。

取り入れるコツとしては、いきなりこっくりの秋色よりも、少しずつ薄めの秋色から濃度を高めていくこと、部分使いの挿し色からはじめることでしょうか。

着物はどんなにカジュアルでも、着ているだけで注目されるもの。どうせだったら涼しい顔で、見ている人にも涼感と季節感をお届けできるくらいになりたいものです。私もまだまだ修行が足りませんが‥‥。

夏着物最終章。小物のカラーコーディネートで、ちょっと差をつけて。今年着てないあの夏着物、この夏着物。気がつくと何年も袖を通してないものだって‥‥。いつ着るの?(略)というわけで、まだまだ間に合います。シーズンが終わる前におでかけ計画をたててみませんか?

夏の終わりから、少しずつ色だけでも落ち着いたものにシフトさせていくと、おしゃれ感アップ間違いなし。自分もウキウキしますよ。

取り入れるコツとしては、いきなりこっくりの秋色よりも、少しずつ薄めの秋色から濃度を高めていくこと、部分使いの挿し色からはじめることでしょうか。

着物はどんなにカジュアルでも、着ているだけで注目されるもの。どうせだったら涼しい顔で、見ている人にも涼感と季節感をお届けできるくらいになりたいものです。私もまだまだ修行が足りませんが‥‥。

夏着物最終章。小物のカラーコーディネートで、ちょっと差をつけて。今年着てないあの夏着物、この夏着物。気がつくと何年も袖を通してないものだって‥‥。いつ着るの?(略)というわけで、まだまだ間に合います。シーズンが終わる前におでかけ計画をたててみませんか?

夏の終わりから、少しずつ色だけでも落ち着いたものにシフトさせていくと、おしゃれ感アップ間違いなし。自分もウキウキしますよ。

取り入れるコツとしては、いきなりこっくりの秋色よりも、少しずつ薄めの秋色から濃度を高めていくこと、部分使いの挿し色からはじめることでしょうか。

着物はどんなにカジュアルでも、着ているだけで注目されるもの。どうせだったら涼しい顔で、見ている人にも涼感と季節感をお届けできるくらいになりたいものです。私もまだまだ修行が足りませんが‥‥。

夏着物最終章。小物のカラーコーディネートで、ちょっと差をつけて。今年着てないあの夏着物、この夏着物。気がつくと何年も袖を通してないものだって‥‥。いつ着るの?(略)というわけで、まだまだ間に合います。シーズンが終わる前におでかけ計画をたててみませんか?

夏の終わりから、少しずつ色だけでも落ち着いたものにシフトさせていくと、おしゃれ感アップ間違いなし。自分もウキウキしますよ。

取り入れるコツとしては、いきなりこっくりの秋色よりも、少しずつ薄めの秋色から濃度を高めていくこと、部分使いの挿し色からはじめることでしょうか。

着物はどんなにカジュアルでも、着ているだけで注目されるもの。どうせだったら涼しい顔で、見ている人にも涼感と季節感をお届けできるくらいになりたいものです。私もまだまだ修行が足りませんが‥‥。

夏着物最終章。小物のカラーコーディネートで、ちょっと差をつけて。今年着てないあの夏着物、この夏着物。気がつくと何年も袖を通してないものだって‥‥。いつ着るの?(略)というわけで、まだまだ間に合います。シーズンが終わる前におでかけ計画をたててみませんか?