この方法の落とし穴はひとつあって、掛け襟自体が左右対称でないとできません(爆)まずほぼほぼないとは思いますが100%とは言い切れませんので、あれ?と思ったら掛け襟自体も確認してくださいね(笑)私の着物も古いもので一枚だけ左右の長さがちょっとずれてるのがあります。

なんか背中に変なシワが入るな~と思ったときは、上記お試しくださいませ。

こんなことを言っていても、私もなかなかいつも完璧には着られません。人間だもの(みつを)。でも悩みが多いからこそ、なぜそうなるのか?を考えます。あとは、ちょっとでも楽に着られるために腐心しております(笑)。もうほんとにね、もう一人自分がほしいっ! もう一人の自分に着付けてもらいたいっ!とよく思います。

ゆるゆるに着れば楽だけど崩れる。紐でぎゅうぎゅうに押さえて動きも制限すればキレイだけど辛い。そして自分が「ここで納得」ポイントは人それぞれ。この間は、いつも着物を着ている友人の腰紐のゆるさに度肝を抜かれました。でも、その人がよくて悩みや問題がなければそれでいいわけですよね。私も家でリラックスしつつ着るときはゆるゆるです。

体型や動き方も十人十色ですし、着物に求めるものは人それぞれ。宗派(?)が違う場合は、自分の考えを押し付けないのも大事だなあと思います。そんなこんなで私の意見も、絶対ではなく、参考にしていただければ幸いです。また盛大に話が逸れてきましたが(いつもか)今日も自分的「楽でキレイな着付」について考えてばかりのわにこがお送りしました。

この方法の落とし穴はひとつあって、掛け襟自体が左右対称でないとできません(爆)まずほぼほぼないとは思いますが100%とは言い切れませんので、あれ?と思ったら掛け襟自体も確認してくださいね(笑)私の着物も古いもので一枚だけ左右の長さがちょっとずれてるのがあります。

なんか背中に変なシワが入るな~と思ったときは、上記お試しくださいませ。

こんなことを言っていても、私もなかなかいつも完璧には着られません。人間だもの(みつを)。でも悩みが多いからこそ、なぜそうなるのか?を考えます。あとは、ちょっとでも楽に着られるために腐心しております(笑)。もうほんとにね、もう一人自分がほしいっ! もう一人の自分に着付けてもらいたいっ!とよく思います。

ゆるゆるに着れば楽だけど崩れる。紐でぎゅうぎゅうに押さえて動きも制限すればキレイだけど辛い。そして自分が「ここで納得」ポイントは人それぞれ。この間は、いつも着物を着ている友人の腰紐のゆるさに度肝を抜かれました。でも、その人がよくて悩みや問題がなければそれでいいわけですよね。私も家でリラックスしつつ着るときはゆるゆるです。

体型や動き方も十人十色ですし、着物に求めるものは人それぞれ。宗派(?)が違う場合は、自分の考えを押し付けないのも大事だなあと思います。そんなこんなで私の意見も、絶対ではなく、参考にしていただければ幸いです。また盛大に話が逸れてきましたが(いつもか)今日も自分的「楽でキレイな着付」について考えてばかりのわにこがお送りしました。

背中の斜めシワは背中心のズレが原因だったの巻

この方法の落とし穴はひとつあって、掛け襟自体が左右対称でないとできません(爆)まずほぼほぼないとは思いますが100%とは言い切れませんので、あれ?と思ったら掛け襟自体も確認してくださいね(笑)私の着物も古いもので一枚だけ左右の長さがちょっとずれてるのがあります。

なんか背中に変なシワが入るな~と思ったときは、上記お試しくださいませ。

こんなことを言っていても、私もなかなかいつも完璧には着られません。人間だもの(みつを)。でも悩みが多いからこそ、なぜそうなるのか?を考えます。あとは、ちょっとでも楽に着られるために腐心しております(笑)。もうほんとにね、もう一人自分がほしいっ! もう一人の自分に着付けてもらいたいっ!とよく思います。

ゆるゆるに着れば楽だけど崩れる。紐でぎゅうぎゅうに押さえて動きも制限すればキレイだけど辛い。そして自分が「ここで納得」ポイントは人それぞれ。この間は、いつも着物を着ている友人の腰紐のゆるさに度肝を抜かれました。でも、その人がよくて悩みや問題がなければそれでいいわけですよね。私も家でリラックスしつつ着るときはゆるゆるです。

体型や動き方も十人十色ですし、着物に求めるものは人それぞれ。宗派(?)が違う場合は、自分の考えを押し付けないのも大事だなあと思います。そんなこんなで私の意見も、絶対ではなく、参考にしていただければ幸いです。また盛大に話が逸れてきましたが(いつもか)今日も自分的「楽でキレイな着付」について考えてばかりのわにこがお送りしました。

この方法の落とし穴はひとつあって、掛け襟自体が左右対称でないとできません(爆)まずほぼほぼないとは思いますが100%とは言い切れませんので、あれ?と思ったら掛け襟自体も確認してくださいね(笑)私の着物も古いもので一枚だけ左右の長さがちょっとずれてるのがあります。

なんか背中に変なシワが入るな~と思ったときは、上記お試しくださいませ。

こんなことを言っていても、私もなかなかいつも完璧には着られません。人間だもの(みつを)。でも悩みが多いからこそ、なぜそうなるのか?を考えます。あとは、ちょっとでも楽に着られるために腐心しております(笑)。もうほんとにね、もう一人自分がほしいっ! もう一人の自分に着付けてもらいたいっ!とよく思います。

ゆるゆるに着れば楽だけど崩れる。紐でぎゅうぎゅうに押さえて動きも制限すればキレイだけど辛い。そして自分が「ここで納得」ポイントは人それぞれ。この間は、いつも着物を着ている友人の腰紐のゆるさに度肝を抜かれました。でも、その人がよくて悩みや問題がなければそれでいいわけですよね。私も家でリラックスしつつ着るときはゆるゆるです。

体型や動き方も十人十色ですし、着物に求めるものは人それぞれ。宗派(?)が違う場合は、自分の考えを押し付けないのも大事だなあと思います。そんなこんなで私の意見も、絶対ではなく、参考にしていただければ幸いです。また盛大に話が逸れてきましたが(いつもか)今日も自分的「楽でキレイな着付」について考えてばかりのわにこがお送りしました。

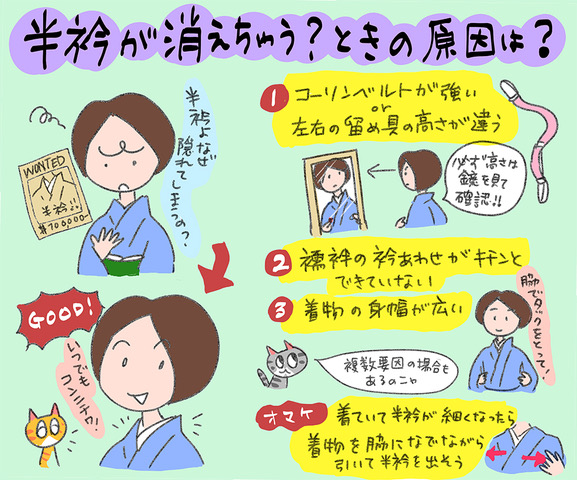

半衿が消えちゃう?ときの対処法の巻

チームふくよか所属の私は、身幅は足りないことこそあれ余って困るという経験をあまりしたことがないため気が付かなかったのですが、腰紐を結んだ後、上半身の襟合わせを深くしすぎるとやはり半襟が消えるのですよね。

対処法としては、脇でタックをとって見頃が深くかぶさりすぎないようにすること。とったタックは胸紐や伊達締めで押さえます。

以前教えていただいた「コーリンベルトのダブル使い」も有効です! タックをとるのが簡単になります。

関連記事:コーリンベルト2本使いで脇をスッキリさせる技!の巻

身幅がありすぎると、衿合わせを程よくした場合、脇にあまりが出てぶかぶかするのでタックをとったほうがスッキリします。

一方身幅が狭いと衿がどんどん鋭角になって半襟が見え過ぎちゃったりもするので、このあたりはやはり着物はマイサイズが着やすいね、という結論になってきます(^^;)

それでも着ていて半衿が潜った場合は、半襟を引っ張り出すよりは着物を脇に撫でてひっぱって帯につっこんで半衿を出したほうが効果が高いです。

つらつらと書いてしまいましたが、結構原因はひとつというよりはいろんな要因が重なっていることも多いので、自分の場合はどれかな?と思いつつ、着るときに気をつけて着てみてくださいね!

チームふくよか所属の私は、身幅は足りないことこそあれ余って困るという経験をあまりしたことがないため気が付かなかったのですが、腰紐を結んだ後、上半身の襟合わせを深くしすぎるとやはり半襟が消えるのですよね。

対処法としては、脇でタックをとって見頃が深くかぶさりすぎないようにすること。とったタックは胸紐や伊達締めで押さえます。

以前教えていただいた「コーリンベルトのダブル使い」も有効です! タックをとるのが簡単になります。

関連記事:コーリンベルト2本使いで脇をスッキリさせる技!の巻

身幅がありすぎると、衿合わせを程よくした場合、脇にあまりが出てぶかぶかするのでタックをとったほうがスッキリします。

一方身幅が狭いと衿がどんどん鋭角になって半襟が見え過ぎちゃったりもするので、このあたりはやはり着物はマイサイズが着やすいね、という結論になってきます(^^;)

それでも着ていて半衿が潜った場合は、半襟を引っ張り出すよりは着物を脇に撫でてひっぱって帯につっこんで半衿を出したほうが効果が高いです。

つらつらと書いてしまいましたが、結構原因はひとつというよりはいろんな要因が重なっていることも多いので、自分の場合はどれかな?と思いつつ、着るときに気をつけて着てみてくださいね!

お太鼓は「て」を入れる前に整えろ!の巻

もし後結びで「お太鼓の形がいつもイマイチ」と悩んでいる方がいらしたら、「て」を入れる前の段階で形を整えてみてください。たったそれだけですがぐんと楽に整えられるようになります。ぜひお試しください。

もし後結びで「お太鼓の形がいつもイマイチ」と悩んでいる方がいらしたら、「て」を入れる前の段階で形を整えてみてください。たったそれだけですがぐんと楽に整えられるようになります。ぜひお試しください。

桜着物コーデで期末のご褒美ランチの巻

桜の帯揚げは東日本大震災があった年の春に「桜染め体験」を申し込んでいて、余震もあったり不安なことが続く中キモトモとどうするか悩んでえいやっと参加した時に染めたものです。あれから13年(!)そしてキモトモの春らしい袋帯はその1年後に銀座くのやさんが閉店になるときに求めたもので、その時のことも思い出したり。不義理ばっかりの私とも長くおつきあいしてくれているキモトモに感謝です。

美味しいお寿司ランチの後は、日比谷公園までお花見散歩。桜はまだ5分咲きほどでしたが、気分はすっかり春! わいわい言いながら写真を撮りっこするのも楽しい時間です。コラムに描くんでしょ!といっぱい写真を撮ってくれてありがとう。。出かける度になにかとネタにされることにキモトモのみんなが慣れている(笑)

桜の帯揚げは東日本大震災があった年の春に「桜染め体験」を申し込んでいて、余震もあったり不安なことが続く中キモトモとどうするか悩んでえいやっと参加した時に染めたものです。あれから13年(!)そしてキモトモの春らしい袋帯はその1年後に銀座くのやさんが閉店になるときに求めたもので、その時のことも思い出したり。不義理ばっかりの私とも長くおつきあいしてくれているキモトモに感謝です。

美味しいお寿司ランチの後は、日比谷公園までお花見散歩。桜はまだ5分咲きほどでしたが、気分はすっかり春! わいわい言いながら写真を撮りっこするのも楽しい時間です。コラムに描くんでしょ!といっぱい写真を撮ってくれてありがとう。。出かける度になにかとネタにされることにキモトモのみんなが慣れている(笑)

大人になって、着物を通じて友達がたくさんできて、あちこちおでかけして、お互いの箪笥の中身も把握しつつ(笑)たのしく過ごせてキモトモにはもちろん、ほんと着物にもありがとうと言いたいです。

そして毎年美しい姿を見せてくれる桜にも。

歳をとってきて、単に桜が美しくて春が楽しいという気持ちだけでもありませんが、一緒に思い出す少しほろ苦い気持ちも生きてきた大切な証なのかもしれません。春は別れと出会いが交錯して、後何回、どんな気持ちで桜を眺めるのだろうと思うとちょっとおセンチにもなったりしますが、やっぱり春は春。新しい年度が始まり、周りの人々が新しい生活をはじめ。心からおめでとう、がんばってね!とエールを送りたい。私は特になんの変化もないようですが、それでも時は巡っていき、この春のことも想い出になっていくことでしょう。

今年はこの寒さでまだ少し、桜が楽しめるかな?と次の機会を待っています。春はちょっとおセンチにもなるわにこでした。

大人になって、着物を通じて友達がたくさんできて、あちこちおでかけして、お互いの箪笥の中身も把握しつつ(笑)たのしく過ごせてキモトモにはもちろん、ほんと着物にもありがとうと言いたいです。

そして毎年美しい姿を見せてくれる桜にも。

歳をとってきて、単に桜が美しくて春が楽しいという気持ちだけでもありませんが、一緒に思い出す少しほろ苦い気持ちも生きてきた大切な証なのかもしれません。春は別れと出会いが交錯して、後何回、どんな気持ちで桜を眺めるのだろうと思うとちょっとおセンチにもなったりしますが、やっぱり春は春。新しい年度が始まり、周りの人々が新しい生活をはじめ。心からおめでとう、がんばってね!とエールを送りたい。私は特になんの変化もないようですが、それでも時は巡っていき、この春のことも想い出になっていくことでしょう。

今年はこの寒さでまだ少し、桜が楽しめるかな?と次の機会を待っています。春はちょっとおセンチにもなるわにこでした。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter