ポチった際にお仕立て・加工オプションも選びます。ガード加工の有無、八掛の色を選んで、袷仕立てをお願いしました。

ここで問題発生です。八掛の色が!!選べない!! 表地の色が薄いと、濃い色にすると色が表に響いてしまうこともありますし、どれが合うかも実物を見ていないといまいち‥‥。迷いすぎて頭がぼーん!となりそうに。

最近私はこういうとき「プロに任せる」というスキルを身につけました。これはヘアスタイルやネイルなどで、自分でイメージしてあれこれ思うより、おまかせ!にしたほうが、よい結果が得られやすいということを体験したからです。昔は人に任せるなんて!と思っていましたが、新しい世界を見せてもらえたりもするし、というわけで、もうここはプロにお任せにすることに。

ぽち!!!!(ここ数年でもかなり気合の入ったポチ!。

もう、サイズに関しては着やすい着物の寸法を図って‥‥とか、以前いち利モールさんで誂えたのと同じに‥‥とか思いましたが、図るのも面倒くさい。

以前誂えた寸法のときより3キロ太っている‥‥などを鑑み、せっかくのお誂えなのでちゃんと体にあったサイズにしたい。もう、あと3キロ痩せる予定などという甘い見通し(泣)はしないと心に決めて

「身長」「ヒップ」「肩裄」「体重」を入力するだけでかんたん自動計算してくれる!というもので注文です。

ヒップも久しぶりにちゃんと図ったら厳しいものがありましたね‥‥体重‥‥‥。

でも、現実をうけとめて(爆)いまの私にあうものを。

まあ痩せたら痩せたでね! 着物は融通が効きますし(逆もまた然り)。

もちろん袖丈や褄下も細かく指定することもできます。褄下だけ、ちょうどいい!と思っている着物の寸法を図ってお願いしました。

あとは待つだけ‥‥と思ったら!

反物が左右で色が違うため、次は仕立て方について問い合わせが!!

「追いかけ仕立て」にするか「相対仕立て」にするかを決めなくてはなりません! あ、これはちょっと悩むやつ~~~!!

ということで次週に続きます!

ポチった際にお仕立て・加工オプションも選びます。ガード加工の有無、八掛の色を選んで、袷仕立てをお願いしました。

ここで問題発生です。八掛の色が!!選べない!! 表地の色が薄いと、濃い色にすると色が表に響いてしまうこともありますし、どれが合うかも実物を見ていないといまいち‥‥。迷いすぎて頭がぼーん!となりそうに。

最近私はこういうとき「プロに任せる」というスキルを身につけました。これはヘアスタイルやネイルなどで、自分でイメージしてあれこれ思うより、おまかせ!にしたほうが、よい結果が得られやすいということを体験したからです。昔は人に任せるなんて!と思っていましたが、新しい世界を見せてもらえたりもするし、というわけで、もうここはプロにお任せにすることに。

ぽち!!!!(ここ数年でもかなり気合の入ったポチ!。

もう、サイズに関しては着やすい着物の寸法を図って‥‥とか、以前いち利モールさんで誂えたのと同じに‥‥とか思いましたが、図るのも面倒くさい。

以前誂えた寸法のときより3キロ太っている‥‥などを鑑み、せっかくのお誂えなのでちゃんと体にあったサイズにしたい。もう、あと3キロ痩せる予定などという甘い見通し(泣)はしないと心に決めて

「身長」「ヒップ」「肩裄」「体重」を入力するだけでかんたん自動計算してくれる!というもので注文です。

ヒップも久しぶりにちゃんと図ったら厳しいものがありましたね‥‥体重‥‥‥。

でも、現実をうけとめて(爆)いまの私にあうものを。

まあ痩せたら痩せたでね! 着物は融通が効きますし(逆もまた然り)。

もちろん袖丈や褄下も細かく指定することもできます。褄下だけ、ちょうどいい!と思っている着物の寸法を図ってお願いしました。

あとは待つだけ‥‥と思ったら!

反物が左右で色が違うため、次は仕立て方について問い合わせが!!

「追いかけ仕立て」にするか「相対仕立て」にするかを決めなくてはなりません! あ、これはちょっと悩むやつ~~~!!

ということで次週に続きます!

ご褒美着物をネットで誂えちゃった★その1の巻

星わにこ

2022/06/22 00:00

ちょっと怖い話をしますよ。私、なんと今年の誕生日がくると55歳になるんです。このコラムのお仕事を始めたときは45歳。ついこの間のことのようなのに‥‥。コラムでも、あれがいつか着てみたい、これが着てみたいなんて夢の着物の話をしていたんですが、いつかいつかと言っていたらもう人生終わっちゃうんじゃないですか? と思ったわけです。

私も、子供の手が離れたら着物生活してみたいとか、60歳すぎたら毎日着物でとか思っていたんですが、思ったような時間の余裕もないし、体力も年々衰えるばかり。着物を着ていると年配の方に話しかけられることも多いのですが皆さん「私も若い頃は着物を着たのよ。でももう無理、体力がないの。今のうちにいっぱい着なさい!」とおっしゃるのです。

今のうちなの!?

そしていつかは、自分で決めないと来ない!!

というわけで、他にもコラム10周年だし~とか本も出版できたし~とか55歳ってキリがいいし~とか、言い訳(?)をてんこ盛りにして、春に清水の舞台から飛び降りてみました~!

最初はよく着るものとか、仕事着にもできるとかいろいろ思ってみていたんですけど、いち利モールの春のセールで牛首紬に一目惚れ‥‥‥!

牛首紬は、昔から憧れの紬。なんともいえない光沢が魅力の紬です。こんなコラムも書いたりしていました。

パソコン&スマホ試着室で憧れの牛首紬コーデ!小物使いで印象チェンジの巻

しかも!なんと!!なんと57%オフになっている!! とはいえ、反物で10万円越えのお買い物‥‥。そしてお仕立て代もかかる‥‥。

長く着られるものということで無地の結城紬も候補にしていたんですがこちらならその半分‥‥ううーんううーんと一晩寝て夢にみて、やっぱりポチることにしました!!

ホワイトとグレーからグリーンにもやもやっとグラデーションになっている美しい反物です(語彙)。

以前の私なら、とりあえず反物で買っておいて、とか思ったかもしれせんが、人生後半戦はノータイム!と思いお誂えもお願いすることに。

ポチった際にお仕立て・加工オプションも選びます。ガード加工の有無、八掛の色を選んで、袷仕立てをお願いしました。

ここで問題発生です。八掛の色が!!選べない!! 表地の色が薄いと、濃い色にすると色が表に響いてしまうこともありますし、どれが合うかも実物を見ていないといまいち‥‥。迷いすぎて頭がぼーん!となりそうに。

最近私はこういうとき「プロに任せる」というスキルを身につけました。これはヘアスタイルやネイルなどで、自分でイメージしてあれこれ思うより、おまかせ!にしたほうが、よい結果が得られやすいということを体験したからです。昔は人に任せるなんて!と思っていましたが、新しい世界を見せてもらえたりもするし、というわけで、もうここはプロにお任せにすることに。

ぽち!!!!(ここ数年でもかなり気合の入ったポチ!。

もう、サイズに関しては着やすい着物の寸法を図って‥‥とか、以前いち利モールさんで誂えたのと同じに‥‥とか思いましたが、図るのも面倒くさい。

以前誂えた寸法のときより3キロ太っている‥‥などを鑑み、せっかくのお誂えなのでちゃんと体にあったサイズにしたい。もう、あと3キロ痩せる予定などという甘い見通し(泣)はしないと心に決めて

「身長」「ヒップ」「肩裄」「体重」を入力するだけでかんたん自動計算してくれる!というもので注文です。

ヒップも久しぶりにちゃんと図ったら厳しいものがありましたね‥‥体重‥‥‥。

でも、現実をうけとめて(爆)いまの私にあうものを。

まあ痩せたら痩せたでね! 着物は融通が効きますし(逆もまた然り)。

もちろん袖丈や褄下も細かく指定することもできます。褄下だけ、ちょうどいい!と思っている着物の寸法を図ってお願いしました。

あとは待つだけ‥‥と思ったら!

反物が左右で色が違うため、次は仕立て方について問い合わせが!!

「追いかけ仕立て」にするか「相対仕立て」にするかを決めなくてはなりません! あ、これはちょっと悩むやつ~~~!!

ということで次週に続きます!

ポチった際にお仕立て・加工オプションも選びます。ガード加工の有無、八掛の色を選んで、袷仕立てをお願いしました。

ここで問題発生です。八掛の色が!!選べない!! 表地の色が薄いと、濃い色にすると色が表に響いてしまうこともありますし、どれが合うかも実物を見ていないといまいち‥‥。迷いすぎて頭がぼーん!となりそうに。

最近私はこういうとき「プロに任せる」というスキルを身につけました。これはヘアスタイルやネイルなどで、自分でイメージしてあれこれ思うより、おまかせ!にしたほうが、よい結果が得られやすいということを体験したからです。昔は人に任せるなんて!と思っていましたが、新しい世界を見せてもらえたりもするし、というわけで、もうここはプロにお任せにすることに。

ぽち!!!!(ここ数年でもかなり気合の入ったポチ!。

もう、サイズに関しては着やすい着物の寸法を図って‥‥とか、以前いち利モールさんで誂えたのと同じに‥‥とか思いましたが、図るのも面倒くさい。

以前誂えた寸法のときより3キロ太っている‥‥などを鑑み、せっかくのお誂えなのでちゃんと体にあったサイズにしたい。もう、あと3キロ痩せる予定などという甘い見通し(泣)はしないと心に決めて

「身長」「ヒップ」「肩裄」「体重」を入力するだけでかんたん自動計算してくれる!というもので注文です。

ヒップも久しぶりにちゃんと図ったら厳しいものがありましたね‥‥体重‥‥‥。

でも、現実をうけとめて(爆)いまの私にあうものを。

まあ痩せたら痩せたでね! 着物は融通が効きますし(逆もまた然り)。

もちろん袖丈や褄下も細かく指定することもできます。褄下だけ、ちょうどいい!と思っている着物の寸法を図ってお願いしました。

あとは待つだけ‥‥と思ったら!

反物が左右で色が違うため、次は仕立て方について問い合わせが!!

「追いかけ仕立て」にするか「相対仕立て」にするかを決めなくてはなりません! あ、これはちょっと悩むやつ~~~!!

ということで次週に続きます!

ポチった際にお仕立て・加工オプションも選びます。ガード加工の有無、八掛の色を選んで、袷仕立てをお願いしました。

ここで問題発生です。八掛の色が!!選べない!! 表地の色が薄いと、濃い色にすると色が表に響いてしまうこともありますし、どれが合うかも実物を見ていないといまいち‥‥。迷いすぎて頭がぼーん!となりそうに。

最近私はこういうとき「プロに任せる」というスキルを身につけました。これはヘアスタイルやネイルなどで、自分でイメージしてあれこれ思うより、おまかせ!にしたほうが、よい結果が得られやすいということを体験したからです。昔は人に任せるなんて!と思っていましたが、新しい世界を見せてもらえたりもするし、というわけで、もうここはプロにお任せにすることに。

ぽち!!!!(ここ数年でもかなり気合の入ったポチ!。

もう、サイズに関しては着やすい着物の寸法を図って‥‥とか、以前いち利モールさんで誂えたのと同じに‥‥とか思いましたが、図るのも面倒くさい。

以前誂えた寸法のときより3キロ太っている‥‥などを鑑み、せっかくのお誂えなのでちゃんと体にあったサイズにしたい。もう、あと3キロ痩せる予定などという甘い見通し(泣)はしないと心に決めて

「身長」「ヒップ」「肩裄」「体重」を入力するだけでかんたん自動計算してくれる!というもので注文です。

ヒップも久しぶりにちゃんと図ったら厳しいものがありましたね‥‥体重‥‥‥。

でも、現実をうけとめて(爆)いまの私にあうものを。

まあ痩せたら痩せたでね! 着物は融通が効きますし(逆もまた然り)。

もちろん袖丈や褄下も細かく指定することもできます。褄下だけ、ちょうどいい!と思っている着物の寸法を図ってお願いしました。

あとは待つだけ‥‥と思ったら!

反物が左右で色が違うため、次は仕立て方について問い合わせが!!

「追いかけ仕立て」にするか「相対仕立て」にするかを決めなくてはなりません! あ、これはちょっと悩むやつ~~~!!

ということで次週に続きます!

ポチった際にお仕立て・加工オプションも選びます。ガード加工の有無、八掛の色を選んで、袷仕立てをお願いしました。

ここで問題発生です。八掛の色が!!選べない!! 表地の色が薄いと、濃い色にすると色が表に響いてしまうこともありますし、どれが合うかも実物を見ていないといまいち‥‥。迷いすぎて頭がぼーん!となりそうに。

最近私はこういうとき「プロに任せる」というスキルを身につけました。これはヘアスタイルやネイルなどで、自分でイメージしてあれこれ思うより、おまかせ!にしたほうが、よい結果が得られやすいということを体験したからです。昔は人に任せるなんて!と思っていましたが、新しい世界を見せてもらえたりもするし、というわけで、もうここはプロにお任せにすることに。

ぽち!!!!(ここ数年でもかなり気合の入ったポチ!。

もう、サイズに関しては着やすい着物の寸法を図って‥‥とか、以前いち利モールさんで誂えたのと同じに‥‥とか思いましたが、図るのも面倒くさい。

以前誂えた寸法のときより3キロ太っている‥‥などを鑑み、せっかくのお誂えなのでちゃんと体にあったサイズにしたい。もう、あと3キロ痩せる予定などという甘い見通し(泣)はしないと心に決めて

「身長」「ヒップ」「肩裄」「体重」を入力するだけでかんたん自動計算してくれる!というもので注文です。

ヒップも久しぶりにちゃんと図ったら厳しいものがありましたね‥‥体重‥‥‥。

でも、現実をうけとめて(爆)いまの私にあうものを。

まあ痩せたら痩せたでね! 着物は融通が効きますし(逆もまた然り)。

もちろん袖丈や褄下も細かく指定することもできます。褄下だけ、ちょうどいい!と思っている着物の寸法を図ってお願いしました。

あとは待つだけ‥‥と思ったら!

反物が左右で色が違うため、次は仕立て方について問い合わせが!!

「追いかけ仕立て」にするか「相対仕立て」にするかを決めなくてはなりません! あ、これはちょっと悩むやつ~~~!!

ということで次週に続きます!

襦袢と着物の袖丈が合わない時の応急処置の巻

星わにこ

2022/04/27 00:00

毎年どんどん花の時期が早くなっているような気がするのですが、今年はいつも5月中旬に咲くお庭の紫蘭がもう咲いてびっくりしているわにこです。

こう暑くなったりするともう単衣の出番だったりするのですが、襦袢も単衣や夏のものを使って対策していかないと厳しいときもあります。

私はうそつき襦袢で通していますが、最近はカラフルでやわらかい麻の襦袢や新素材の襦袢も人気ですよね。

さて、いただきものや久々に出してきた着物を着ようと思った時、あれっ!襦袢と着物の袖丈が合わない、なんていうことはありませんか?

襦袢のほうが長い場合は中で畳んでしまえばいいのですが、短いときが困りものです。着物の袖から、ぴょんと飛び出してきてしまうからです。

よくやる処置は、お袖の振りを1箇所縫いとめてしまうこと。襦袢の袖丈より上の部分を縫います。こうすることで、襦袢の飛び出しを防げます。

(1)袖の振りを縫う

一番簡単なのは、着物の袖の振りをあわせて縫ってしまうことです。

ちょっと内側で糸の長さに少しゆるみをつけて縫っておくと、振りの飛び出しを自然なかんじで防げます。

(2)袖の内側から安全ピンで止める

着てから長襦袢の内側から着物の裏地に袖同士を安全ピンで止めても。もしくは人にやってもらえるのであれば、縫い止める。(脱ぐときには安全ピンをとる、糸を切ってから。それか襦袢と着物と一緒に脱ぎましょう)

(3)襦袢の振りを折る

もしくは襦袢の振りを三角に内側に折って、縫うもしくは安全ピンで止めるという応急処置もあります。

(4)アメピンで振り同士を挟む

先日、着付けレッスンにいらした方がレースの道中着と着物の袖丈が微妙に合わなくて振りが出てきてしまうのを防ぐために、ヘアピン(アメピンと呼ばれるやつです)で袖の振りを目立たないところで止めていらっしゃいました。袷の着物であれば、表地と裏地の縫い目の間にすべりこませれば、ほぼ見えなくなりますね。

ぱっと見て全然気づきませんでしたし、自分でできる応急処置でなるほどな!と思いました。早速コラムに書かせてくださいとお願いしたのは言うまでもありません。。

ただしアメピンやスモールピンなどのヘアピンを使う場合、万が一錆びていたりすると着物が汚れてしまいますから、使う前に確認しましょう!

いろんなやり方を知っておくと、その時できる方法で対応できますよね。

(5)うそつき袖なら筒袖にするか、最初からつけない

わたしはうそつき袖なので本来はその着物にあった長さのうそつき袖をつけるわけですが、ない場合は筒袖にするorつけない!という対処もしたりします。

それからもうひとつ。着物と襦袢の袖丈、合っているはずなのに襦袢のほうがちょっと短くなっちゃう。なんていうことはありませんか?

そんなときは、着付けが原因です。襦袢の袖付けのところを胸紐や伊達締めでしっかり押さえて袖側の布まで引っ張りすぎている場合。

そんなときは、身八つ口の部分から襦袢の袖付けを上にひっぱって少し緩めてあげると、着物と袖丈がぴったりになりますよ。

袖の振りが、羽織やコート、着物、襦袢とピッタリ重なって層になり色のグラデーションが見えたりすると本当にうっとりしますよね~。

でもなかなか全てがそうはいかないからこそ、その尊さも分かろうというもの‥‥。

袖丈が合わないからといって諦めるよりも、多少のことはちょっとした工夫で乗り切って、楽しみましょう!

それからもうひとつ。着物と襦袢の袖丈、合っているはずなのに襦袢のほうがちょっと短くなっちゃう。なんていうことはありませんか?

そんなときは、着付けが原因です。襦袢の袖付けのところを胸紐や伊達締めでしっかり押さえて袖側の布まで引っ張りすぎている場合。

そんなときは、身八つ口の部分から襦袢の袖付けを上にひっぱって少し緩めてあげると、着物と袖丈がぴったりになりますよ。

袖の振りが、羽織やコート、着物、襦袢とピッタリ重なって層になり色のグラデーションが見えたりすると本当にうっとりしますよね~。

でもなかなか全てがそうはいかないからこそ、その尊さも分かろうというもの‥‥。

袖丈が合わないからといって諦めるよりも、多少のことはちょっとした工夫で乗り切って、楽しみましょう!

それからもうひとつ。着物と襦袢の袖丈、合っているはずなのに襦袢のほうがちょっと短くなっちゃう。なんていうことはありませんか?

そんなときは、着付けが原因です。襦袢の袖付けのところを胸紐や伊達締めでしっかり押さえて袖側の布まで引っ張りすぎている場合。

そんなときは、身八つ口の部分から襦袢の袖付けを上にひっぱって少し緩めてあげると、着物と袖丈がぴったりになりますよ。

袖の振りが、羽織やコート、着物、襦袢とピッタリ重なって層になり色のグラデーションが見えたりすると本当にうっとりしますよね~。

でもなかなか全てがそうはいかないからこそ、その尊さも分かろうというもの‥‥。

袖丈が合わないからといって諦めるよりも、多少のことはちょっとした工夫で乗り切って、楽しみましょう!

それからもうひとつ。着物と襦袢の袖丈、合っているはずなのに襦袢のほうがちょっと短くなっちゃう。なんていうことはありませんか?

そんなときは、着付けが原因です。襦袢の袖付けのところを胸紐や伊達締めでしっかり押さえて袖側の布まで引っ張りすぎている場合。

そんなときは、身八つ口の部分から襦袢の袖付けを上にひっぱって少し緩めてあげると、着物と袖丈がぴったりになりますよ。

袖の振りが、羽織やコート、着物、襦袢とピッタリ重なって層になり色のグラデーションが見えたりすると本当にうっとりしますよね~。

でもなかなか全てがそうはいかないからこそ、その尊さも分かろうというもの‥‥。

袖丈が合わないからといって諦めるよりも、多少のことはちょっとした工夫で乗り切って、楽しみましょう!

短い帯は隠し仮紐で固定できるぞ。の巻

星わにこ

2022/01/26 00:00

1月も終わりになり、大寒となりました。節分までが1年で一番寒いと言われる時期です。今週は特に七十二侯で水沢腹堅(さわみずこおりつめる)、沢つまり流れる川の水も凍る寒さといわれる期間になります。

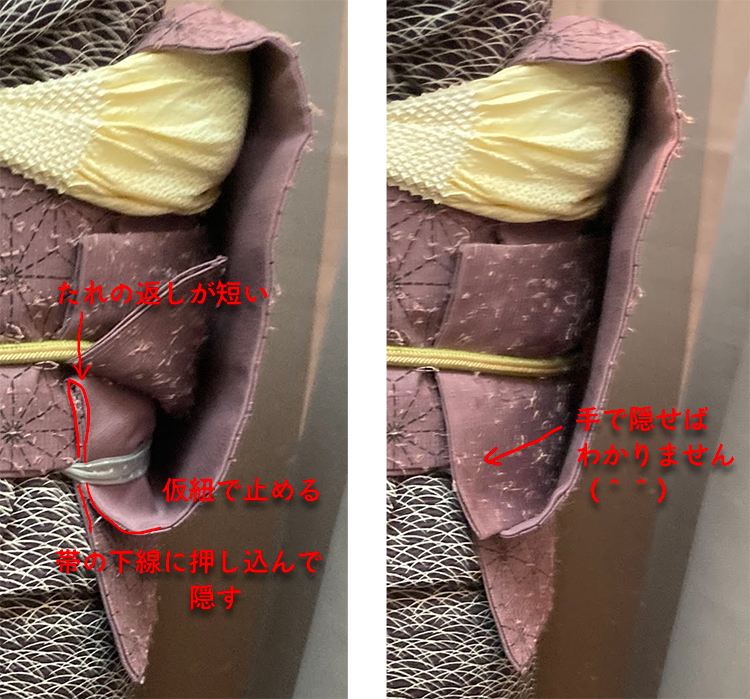

確かに寒い! そんな時期は温かみを感じさせる着物が着たくなりますね。久しぶりに髭紬の帯を取り出して結んでみたら‥‥あれ!たれが短い! このままではお太鼓ができない!

また箪笥の中にしまっておいたら縮んでしまったわ・・・・。という冗談はさておき、そうだった~!短い帯なのを忘れてた。

でも、途中まで結んでしまって、結び直す時間もないし・・・・という時はありませんか? そんな時は、細い仮紐を使ってください!

短いたれで、普通にお太鼓を作って、引き返しが短くてもOKです。お太鼓の下線に仮紐を通して、結んでください。これでお太鼓の形ができて崩れることはありませんよね。

普通はそこで、手を通して帯締めを結べばこの仮紐はとってしまいますが、引き返しが短い場合には、帯締めで押さえられないのでお太鼓が落ちてしまいます。

でも、仮紐はしたままで、帯の中に仕舞い込んでしまうのです。これでお太鼓は崩れません。その上に手を通して普通通りに帯締めを結ぶだけ。

仮紐が見えてしまうと「あら」ということになりますので、なるべく見えないように帯の中に仕舞うのがポイントです。

短い帯を結ぶためには、手をなるべく短くとる、とか、前の部分を一重にする、とか結び方自体を変える、とかいろいろな方法がありますが、極端に短い帯以外はこの隠し仮紐方式で結んでしまいます。

理由は、帯の結び方を変えなくてもいいから。なにも考えずにいつも通りに結んで、長さが足りなければ仮紐で止めてしまう。一番楽ちんで時間短縮であります。

仮紐が見えてしまうと「あら」ということになりますので、なるべく見えないように帯の中に仕舞うのがポイントです。

短い帯を結ぶためには、手をなるべく短くとる、とか、前の部分を一重にする、とか結び方自体を変える、とかいろいろな方法がありますが、極端に短い帯以外はこの隠し仮紐方式で結んでしまいます。

理由は、帯の結び方を変えなくてもいいから。なにも考えずにいつも通りに結んで、長さが足りなければ仮紐で止めてしまう。一番楽ちんで時間短縮であります。

最後の最後で「あらっ!たれが短い!」となったときは、この裏技を思い出してくださいね!

それにしても、この禰豆子(ねずこ。正しい表記はネ+爾)ちゃんみたいな帯、一昨年まではこんな裏技なしで結べてた気がするんですが、タンスの中で(まだ言ってる)‥‥‥痩せたいです(切実)。

最後の最後で「あらっ!たれが短い!」となったときは、この裏技を思い出してくださいね!

それにしても、この禰豆子(ねずこ。正しい表記はネ+爾)ちゃんみたいな帯、一昨年まではこんな裏技なしで結べてた気がするんですが、タンスの中で(まだ言ってる)‥‥‥痩せたいです(切実)。

仮紐が見えてしまうと「あら」ということになりますので、なるべく見えないように帯の中に仕舞うのがポイントです。

短い帯を結ぶためには、手をなるべく短くとる、とか、前の部分を一重にする、とか結び方自体を変える、とかいろいろな方法がありますが、極端に短い帯以外はこの隠し仮紐方式で結んでしまいます。

理由は、帯の結び方を変えなくてもいいから。なにも考えずにいつも通りに結んで、長さが足りなければ仮紐で止めてしまう。一番楽ちんで時間短縮であります。

仮紐が見えてしまうと「あら」ということになりますので、なるべく見えないように帯の中に仕舞うのがポイントです。

短い帯を結ぶためには、手をなるべく短くとる、とか、前の部分を一重にする、とか結び方自体を変える、とかいろいろな方法がありますが、極端に短い帯以外はこの隠し仮紐方式で結んでしまいます。

理由は、帯の結び方を変えなくてもいいから。なにも考えずにいつも通りに結んで、長さが足りなければ仮紐で止めてしまう。一番楽ちんで時間短縮であります。

最後の最後で「あらっ!たれが短い!」となったときは、この裏技を思い出してくださいね!

それにしても、この禰豆子(ねずこ。正しい表記はネ+爾)ちゃんみたいな帯、一昨年まではこんな裏技なしで結べてた気がするんですが、タンスの中で(まだ言ってる)‥‥‥痩せたいです(切実)。

最後の最後で「あらっ!たれが短い!」となったときは、この裏技を思い出してくださいね!

それにしても、この禰豆子(ねずこ。正しい表記はネ+爾)ちゃんみたいな帯、一昨年まではこんな裏技なしで結べてた気がするんですが、タンスの中で(まだ言ってる)‥‥‥痩せたいです(切実)。

お役にたった!?着付小物収納のプチネタの巻

星わにこ

2021/11/03 18:00

皆様着付け道具をどんな風に持ち運んでいますか?

毎回「腰紐と~伊達締めと~」とやっていると忘れてしまうので、私はトラベルポーチにまとめていて、そのまま持ち運んでいます。家でも、そのままにしておいてたんすにひっかけて使っています。

すぐあれがないこれがないになる私には必需品です。

関連記事:これは使える!トラベルポーチで着付小物の整理の巻

そんなコラムを書いてから気がついたらもう5年の歳月が経っていました(驚)。時々「真似してます」なんてお声かけいただくこともあったんですが、先日着付けのレッスンに来てくださった方が実物を持ってきてくれました!

ひっかける式のポーチではないのですが、コンパクトにまとめて着付け道具が入っています。フルオープンタイプなので、とっても使いやすそう。

腰紐、きものベルト、伊達締め、コーリンベルト、仮紐、ゴムなどが手に取りやすく入っていて、外側に着付けピンチも。

そして、えり芯収納は綿棒の空き容器に入っていました。この切れ込みはもともと入っていたものだそうで、とっても出し入れしやすそう。えり芯収納についてもコラムを参考にしてくださったそうです。ポーチにシンデレラフィットしていますね!

関連記事:えり芯の収納☆空き缶を使うと便利でしたの巻

このえり芯収納も反響があって、ガムテープの芯は幅もぴったりでいいというお声もいただきました。このコラムも書いてからもう3年! 時の経つのが早すぎる~!

ポーチのお写真も撮らせてくださったH様、本当にありがとうございました。

ひっかける式のポーチではないのですが、コンパクトにまとめて着付け道具が入っています。フルオープンタイプなので、とっても使いやすそう。

腰紐、きものベルト、伊達締め、コーリンベルト、仮紐、ゴムなどが手に取りやすく入っていて、外側に着付けピンチも。

そして、えり芯収納は綿棒の空き容器に入っていました。この切れ込みはもともと入っていたものだそうで、とっても出し入れしやすそう。えり芯収納についてもコラムを参考にしてくださったそうです。ポーチにシンデレラフィットしていますね!

関連記事:えり芯の収納☆空き缶を使うと便利でしたの巻

このえり芯収納も反響があって、ガムテープの芯は幅もぴったりでいいというお声もいただきました。このコラムも書いてからもう3年! 時の経つのが早すぎる~!

ポーチのお写真も撮らせてくださったH様、本当にありがとうございました。

YouTube全盛の時代、いつもコラムを書きながら「これは読んでくださる方はいるのだろうか? 参考にしていただけたりすることはあるのだろうか?」とよく思うのですが、読んでますよ~とおっしゃっていただけるのがなにより嬉しく。そしてさらに、こうやって実際に「やってますよ~」と見せていただけて、なんだか涙が出そうに嬉しかったです。

皆様のお声が励みで続けております。今後も読んでいただけるようがんばります。またやってみたらよかった、ここがだめだったというようなご感想、いつでもお待ちしております! あと、ネタの提供も常時受け付けております! 気軽にお声かけいただけると嬉しいです(^^)よろしければいいねボタンぽちもよろしくお願いいたします。(どんどん欲がw

拙いコラム&イラストではありますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

YouTube全盛の時代、いつもコラムを書きながら「これは読んでくださる方はいるのだろうか? 参考にしていただけたりすることはあるのだろうか?」とよく思うのですが、読んでますよ~とおっしゃっていただけるのがなにより嬉しく。そしてさらに、こうやって実際に「やってますよ~」と見せていただけて、なんだか涙が出そうに嬉しかったです。

皆様のお声が励みで続けております。今後も読んでいただけるようがんばります。またやってみたらよかった、ここがだめだったというようなご感想、いつでもお待ちしております! あと、ネタの提供も常時受け付けております! 気軽にお声かけいただけると嬉しいです(^^)よろしければいいねボタンぽちもよろしくお願いいたします。(どんどん欲がw

拙いコラム&イラストではありますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

ひっかける式のポーチではないのですが、コンパクトにまとめて着付け道具が入っています。フルオープンタイプなので、とっても使いやすそう。

腰紐、きものベルト、伊達締め、コーリンベルト、仮紐、ゴムなどが手に取りやすく入っていて、外側に着付けピンチも。

そして、えり芯収納は綿棒の空き容器に入っていました。この切れ込みはもともと入っていたものだそうで、とっても出し入れしやすそう。えり芯収納についてもコラムを参考にしてくださったそうです。ポーチにシンデレラフィットしていますね!

関連記事:えり芯の収納☆空き缶を使うと便利でしたの巻

このえり芯収納も反響があって、ガムテープの芯は幅もぴったりでいいというお声もいただきました。このコラムも書いてからもう3年! 時の経つのが早すぎる~!

ポーチのお写真も撮らせてくださったH様、本当にありがとうございました。

ひっかける式のポーチではないのですが、コンパクトにまとめて着付け道具が入っています。フルオープンタイプなので、とっても使いやすそう。

腰紐、きものベルト、伊達締め、コーリンベルト、仮紐、ゴムなどが手に取りやすく入っていて、外側に着付けピンチも。

そして、えり芯収納は綿棒の空き容器に入っていました。この切れ込みはもともと入っていたものだそうで、とっても出し入れしやすそう。えり芯収納についてもコラムを参考にしてくださったそうです。ポーチにシンデレラフィットしていますね!

関連記事:えり芯の収納☆空き缶を使うと便利でしたの巻

このえり芯収納も反響があって、ガムテープの芯は幅もぴったりでいいというお声もいただきました。このコラムも書いてからもう3年! 時の経つのが早すぎる~!

ポーチのお写真も撮らせてくださったH様、本当にありがとうございました。

YouTube全盛の時代、いつもコラムを書きながら「これは読んでくださる方はいるのだろうか? 参考にしていただけたりすることはあるのだろうか?」とよく思うのですが、読んでますよ~とおっしゃっていただけるのがなにより嬉しく。そしてさらに、こうやって実際に「やってますよ~」と見せていただけて、なんだか涙が出そうに嬉しかったです。

皆様のお声が励みで続けております。今後も読んでいただけるようがんばります。またやってみたらよかった、ここがだめだったというようなご感想、いつでもお待ちしております! あと、ネタの提供も常時受け付けております! 気軽にお声かけいただけると嬉しいです(^^)よろしければいいねボタンぽちもよろしくお願いいたします。(どんどん欲がw

拙いコラム&イラストではありますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

YouTube全盛の時代、いつもコラムを書きながら「これは読んでくださる方はいるのだろうか? 参考にしていただけたりすることはあるのだろうか?」とよく思うのですが、読んでますよ~とおっしゃっていただけるのがなにより嬉しく。そしてさらに、こうやって実際に「やってますよ~」と見せていただけて、なんだか涙が出そうに嬉しかったです。

皆様のお声が励みで続けております。今後も読んでいただけるようがんばります。またやってみたらよかった、ここがだめだったというようなご感想、いつでもお待ちしております! あと、ネタの提供も常時受け付けております! 気軽にお声かけいただけると嬉しいです(^^)よろしければいいねボタンぽちもよろしくお願いいたします。(どんどん欲がw

拙いコラム&イラストではありますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

この冬は帯揚げスカーフ&帯締めベルトで決まり!?の巻

星わにこ

2021/10/20 00:00

緊急事態宣言も解除されて、やっと少し着物でおでかけしてもいいなあと思われている方も多いのではないでしょうか。きょうから大阪でキモノEXPOですね。先週は銀座で、私も会場にお邪魔しておりました。

初日は暑いくらいだったのに途中から急に気温が下がって羽織ものが欲しくなり、ああ、いよいよ袷のシーズンなんだなと皆様の着物姿を見ながらわくわくしていました。ワークショップや講演も盛況で楽しそうでしたよ!

さて、そんな中洋服のお客様が「今日は着物で来られなかったから、和を取り入れてきました」とおっしゃってウエストを指さされるのでよく見るとなんと、帯締めをベルト代わりにされていました。あまりにさりげなくて、気づかなかったほど!

サイドに垂れている撚房もおしゃれ!

「初日にゲットした帯締め帯揚げのセットなんです」とおっしゃるので「え?」と見直すと、なんと首に絞りの帯揚げをスカーフ代わりに巻いていらっしゃったんです。

ベースのツーピースとカラーコーディネートもばっちりすぎて、言われるまでそれが帯揚げとわかりませんでした。帯締めと帯揚げと洋服のコーディネートが本当に素敵で、トシちゃん感激!(古いネタすぎてわからない)

ふわふわっと巻いていらしたらもしかしたら気づいたかもしれませんが、垂らすだけのシンプルさがまたすごくかっこよかったんです。お願いしてお写真とらせていただいたのでご紹介しますね!

考えてみたら、帯揚げってシルクだしスカーフとして使うのも素敵ですよね。スカーフを帯揚げに使うのはよくしているのに、なぜ逆はおもいつかなかったんだろう? コロンブスの卵か!?と目から鱗が100枚くらい落ちました。

好みのものはもちろん、なんだか色が派手でつかいにくいとかいう帯揚げももしかしたらスカーフにしたら有効活用できるかも!?

早速ちりめんの帯揚げをクビにくるくる巻いてみたら、収まりもいいしあったかい!! シルク100%ですからね、贅沢ですね。

考えてみたら、帯揚げってシルクだしスカーフとして使うのも素敵ですよね。スカーフを帯揚げに使うのはよくしているのに、なぜ逆はおもいつかなかったんだろう? コロンブスの卵か!?と目から鱗が100枚くらい落ちました。

好みのものはもちろん、なんだか色が派手でつかいにくいとかいう帯揚げももしかしたらスカーフにしたら有効活用できるかも!?

早速ちりめんの帯揚げをクビにくるくる巻いてみたら、収まりもいいしあったかい!! シルク100%ですからね、贅沢ですね。

いろいろ巻いてみたんですが、綾子系のつるんとしたものはまさにスカーフのようですし、ちりめんや絞りの入ったものは少し伸縮性もあるし空気も含むのでまきつけやすく、暖かいです。首に巻いて形が作りやすいのは後者ですね。先の部分を見えないように巻き込んでしまうとプチスヌードみたいでいいかんじです。

久々に大コーフンしてしまいました。まあこういうものは、多分にセンスに左右されるものでありますけれども、リメイクでもなく、あるものそのまま活かせるとなるとトライの価値はある!と思います。

帯締めもブラウスとかちょっとウエストマークしたいときに素敵かも。

帯揚げとかね、本当何枚もってるの? しかも可愛い模様とか入っててもしちゃうとほぼ見えなくて残念、なーんて思っていたものが活きるとくればやってみたさ倍増です。

今年の冬はご一緒に帯揚げスカーフ、帯揚げマフラーデビューしませんか?

いろいろ巻いてみたんですが、綾子系のつるんとしたものはまさにスカーフのようですし、ちりめんや絞りの入ったものは少し伸縮性もあるし空気も含むのでまきつけやすく、暖かいです。首に巻いて形が作りやすいのは後者ですね。先の部分を見えないように巻き込んでしまうとプチスヌードみたいでいいかんじです。

久々に大コーフンしてしまいました。まあこういうものは、多分にセンスに左右されるものでありますけれども、リメイクでもなく、あるものそのまま活かせるとなるとトライの価値はある!と思います。

帯締めもブラウスとかちょっとウエストマークしたいときに素敵かも。

帯揚げとかね、本当何枚もってるの? しかも可愛い模様とか入っててもしちゃうとほぼ見えなくて残念、なーんて思っていたものが活きるとくればやってみたさ倍増です。

今年の冬はご一緒に帯揚げスカーフ、帯揚げマフラーデビューしませんか?

考えてみたら、帯揚げってシルクだしスカーフとして使うのも素敵ですよね。スカーフを帯揚げに使うのはよくしているのに、なぜ逆はおもいつかなかったんだろう? コロンブスの卵か!?と目から鱗が100枚くらい落ちました。

好みのものはもちろん、なんだか色が派手でつかいにくいとかいう帯揚げももしかしたらスカーフにしたら有効活用できるかも!?

早速ちりめんの帯揚げをクビにくるくる巻いてみたら、収まりもいいしあったかい!! シルク100%ですからね、贅沢ですね。

考えてみたら、帯揚げってシルクだしスカーフとして使うのも素敵ですよね。スカーフを帯揚げに使うのはよくしているのに、なぜ逆はおもいつかなかったんだろう? コロンブスの卵か!?と目から鱗が100枚くらい落ちました。

好みのものはもちろん、なんだか色が派手でつかいにくいとかいう帯揚げももしかしたらスカーフにしたら有効活用できるかも!?

早速ちりめんの帯揚げをクビにくるくる巻いてみたら、収まりもいいしあったかい!! シルク100%ですからね、贅沢ですね。

いろいろ巻いてみたんですが、綾子系のつるんとしたものはまさにスカーフのようですし、ちりめんや絞りの入ったものは少し伸縮性もあるし空気も含むのでまきつけやすく、暖かいです。首に巻いて形が作りやすいのは後者ですね。先の部分を見えないように巻き込んでしまうとプチスヌードみたいでいいかんじです。

久々に大コーフンしてしまいました。まあこういうものは、多分にセンスに左右されるものでありますけれども、リメイクでもなく、あるものそのまま活かせるとなるとトライの価値はある!と思います。

帯締めもブラウスとかちょっとウエストマークしたいときに素敵かも。

帯揚げとかね、本当何枚もってるの? しかも可愛い模様とか入っててもしちゃうとほぼ見えなくて残念、なーんて思っていたものが活きるとくればやってみたさ倍増です。

今年の冬はご一緒に帯揚げスカーフ、帯揚げマフラーデビューしませんか?

いろいろ巻いてみたんですが、綾子系のつるんとしたものはまさにスカーフのようですし、ちりめんや絞りの入ったものは少し伸縮性もあるし空気も含むのでまきつけやすく、暖かいです。首に巻いて形が作りやすいのは後者ですね。先の部分を見えないように巻き込んでしまうとプチスヌードみたいでいいかんじです。

久々に大コーフンしてしまいました。まあこういうものは、多分にセンスに左右されるものでありますけれども、リメイクでもなく、あるものそのまま活かせるとなるとトライの価値はある!と思います。

帯締めもブラウスとかちょっとウエストマークしたいときに素敵かも。

帯揚げとかね、本当何枚もってるの? しかも可愛い模様とか入っててもしちゃうとほぼ見えなくて残念、なーんて思っていたものが活きるとくればやってみたさ倍増です。

今年の冬はご一緒に帯揚げスカーフ、帯揚げマフラーデビューしませんか?

帯がキレイに結べる?「お太鼓サポート」を使ってみたの巻

星わにこ

2021/05/26 00:00

帯付姿も颯爽と歩ける季節になりました。まだなかなか、心置きなくおでかけをできる状況ではありませんが、キレイに着るにはどうしたらいいかな~とか、着付が楽になる方法はないかな~とか、あれこれ考えては楽しんでいるわにこです。今はYoutubeでいろんな方がいろんな着付や裏技を紹介してくれているので、なるほどこんなやり方もあるんだ!と、勉強になります。

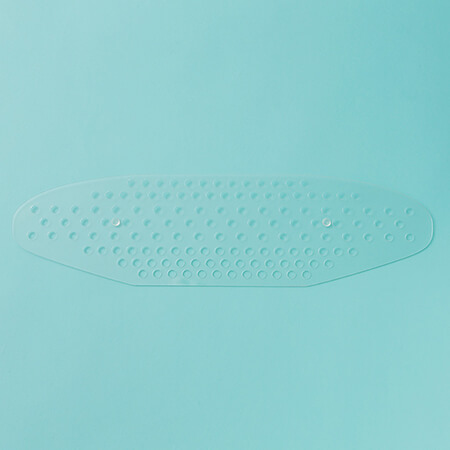

銀座いち利の女将チャンネルも春から始まりましたね。女将のキュートな笑顔とお話にほっこりしつつ、しっかり参考になる情報が詰まっています。そこで私が気になったのが「お太鼓サポート」(あづま姿)。こういうものがあるということを、知りませんでした。

早速購入してみました! で、使ってみました!

どういうものかというと、

・柔らかい帯でお太鼓がピシっと作れる

・タレが長い帯も処理がしやすい

・初心者でもお太鼓を作りやすい

ということなんですが、要は手の下に板を入れることでピシっとしたお太鼓が作れるというものです。メッシュでできていて、小さな帯板をお太鼓に挟むようなイメージでしょうか。

丸みのある方を下にして、下線に仮紐を通してお太鼓の大きさを決めます。クリップでお太鼓サポートをタレに止めます(これでお太鼓の大きさが決まります)。これで両手を使って、タレの余り部分を持ち上げられるのがらくちんポイント。タレを人差し指の長さ分残して持ち上げられたら、仮紐を前でしっかり結びます。

あとは、手をお太鼓サポートの上に入れて帯締めを締め、クリップをとって仮紐もゆっっくり引き抜きます。これでできあがり。

お太鼓サポートを入れる、という一手間が加わりますが、確かに柔らかい帯はぴしっといい形になります。

それから女将動画でも紹介されていたように、補整不足でお太鼓の中で手が帯締めを締めたところがグシャっとなったり、「く」の字に折れてお太鼓の形が丸っぽくなって決まらないというのもなくなります。反り腰の人でも補整をたくさん入れなくてもキレイな形のお太鼓ができますね。

それから女将動画でも紹介されていたように、補整不足でお太鼓の中で手が帯締めを締めたところがグシャっとなったり、「く」の字に折れてお太鼓の形が丸っぽくなって決まらないというのもなくなります。反り腰の人でも補整をたくさん入れなくてもキレイな形のお太鼓ができますね。

また、広い範囲でタレの折り込まれた部分を抑える働きもあるので、帯が短くて折り込みがちょっと少なくて落ちないかな、なんて心配なときもお役にたちます。お太鼓サポートに細めの紐を入れておいて、結んだら引き抜かないでそのままお太鼓の下線に入れこんでしまえば、タレが落ちる心配がなくなります。

お太鼓を作るのがちょっと苦手だわ、という方にはよい目安になりそうですし、私も柔らかすぎて扱いづらい帯とかに使ってみたいと思います。こういう便利グッズは、合う合わないがありますが、私はとりあえず使ってみるのが大好きです。合えば使えばいいし、いらないと思えば使わなければいいだけですから。

お太鼓サポートも、普段は使わないかもしれないけど、やわやわの帯とかに使っていこうと思っています。絶対これがいい!というのではなくて、いろいろ探って行くと、それぞれ自分が使いやすい、好みにあったものがあると思うんですよね。

自分の着付を楽にキレイにしてくれそう? と思うものがあったら、あまり先入観を持たずにとにかくやってみるのもいいものですよ。ぜひお試しを。

銀座いち利の女将ちゃんねる もぜひ!

【女将愛用】簡単!綺麗に!着付けが出来る便利グッズのご紹介

また、広い範囲でタレの折り込まれた部分を抑える働きもあるので、帯が短くて折り込みがちょっと少なくて落ちないかな、なんて心配なときもお役にたちます。お太鼓サポートに細めの紐を入れておいて、結んだら引き抜かないでそのままお太鼓の下線に入れこんでしまえば、タレが落ちる心配がなくなります。

お太鼓を作るのがちょっと苦手だわ、という方にはよい目安になりそうですし、私も柔らかすぎて扱いづらい帯とかに使ってみたいと思います。こういう便利グッズは、合う合わないがありますが、私はとりあえず使ってみるのが大好きです。合えば使えばいいし、いらないと思えば使わなければいいだけですから。

お太鼓サポートも、普段は使わないかもしれないけど、やわやわの帯とかに使っていこうと思っています。絶対これがいい!というのではなくて、いろいろ探って行くと、それぞれ自分が使いやすい、好みにあったものがあると思うんですよね。

自分の着付を楽にキレイにしてくれそう? と思うものがあったら、あまり先入観を持たずにとにかくやってみるのもいいものですよ。ぜひお試しを。

銀座いち利の女将ちゃんねる もぜひ!

【女将愛用】簡単!綺麗に!着付けが出来る便利グッズのご紹介

それから女将動画でも紹介されていたように、補整不足でお太鼓の中で手が帯締めを締めたところがグシャっとなったり、「く」の字に折れてお太鼓の形が丸っぽくなって決まらないというのもなくなります。反り腰の人でも補整をたくさん入れなくてもキレイな形のお太鼓ができますね。

それから女将動画でも紹介されていたように、補整不足でお太鼓の中で手が帯締めを締めたところがグシャっとなったり、「く」の字に折れてお太鼓の形が丸っぽくなって決まらないというのもなくなります。反り腰の人でも補整をたくさん入れなくてもキレイな形のお太鼓ができますね。

また、広い範囲でタレの折り込まれた部分を抑える働きもあるので、帯が短くて折り込みがちょっと少なくて落ちないかな、なんて心配なときもお役にたちます。お太鼓サポートに細めの紐を入れておいて、結んだら引き抜かないでそのままお太鼓の下線に入れこんでしまえば、タレが落ちる心配がなくなります。

お太鼓を作るのがちょっと苦手だわ、という方にはよい目安になりそうですし、私も柔らかすぎて扱いづらい帯とかに使ってみたいと思います。こういう便利グッズは、合う合わないがありますが、私はとりあえず使ってみるのが大好きです。合えば使えばいいし、いらないと思えば使わなければいいだけですから。

お太鼓サポートも、普段は使わないかもしれないけど、やわやわの帯とかに使っていこうと思っています。絶対これがいい!というのではなくて、いろいろ探って行くと、それぞれ自分が使いやすい、好みにあったものがあると思うんですよね。

自分の着付を楽にキレイにしてくれそう? と思うものがあったら、あまり先入観を持たずにとにかくやってみるのもいいものですよ。ぜひお試しを。

銀座いち利の女将ちゃんねる もぜひ!

【女将愛用】簡単!綺麗に!着付けが出来る便利グッズのご紹介

また、広い範囲でタレの折り込まれた部分を抑える働きもあるので、帯が短くて折り込みがちょっと少なくて落ちないかな、なんて心配なときもお役にたちます。お太鼓サポートに細めの紐を入れておいて、結んだら引き抜かないでそのままお太鼓の下線に入れこんでしまえば、タレが落ちる心配がなくなります。

お太鼓を作るのがちょっと苦手だわ、という方にはよい目安になりそうですし、私も柔らかすぎて扱いづらい帯とかに使ってみたいと思います。こういう便利グッズは、合う合わないがありますが、私はとりあえず使ってみるのが大好きです。合えば使えばいいし、いらないと思えば使わなければいいだけですから。

お太鼓サポートも、普段は使わないかもしれないけど、やわやわの帯とかに使っていこうと思っています。絶対これがいい!というのではなくて、いろいろ探って行くと、それぞれ自分が使いやすい、好みにあったものがあると思うんですよね。

自分の着付を楽にキレイにしてくれそう? と思うものがあったら、あまり先入観を持たずにとにかくやってみるのもいいものですよ。ぜひお試しを。

銀座いち利の女将ちゃんねる もぜひ!

【女将愛用】簡単!綺麗に!着付けが出来る便利グッズのご紹介

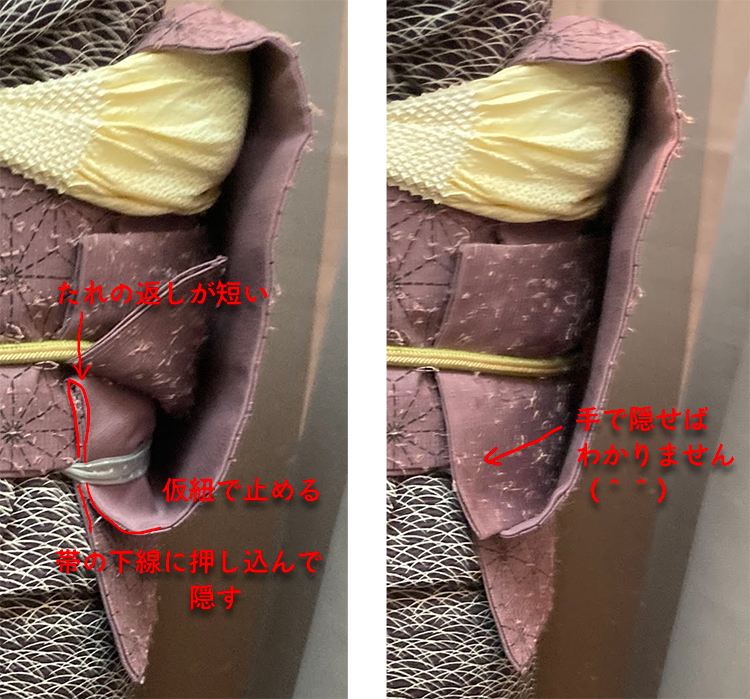

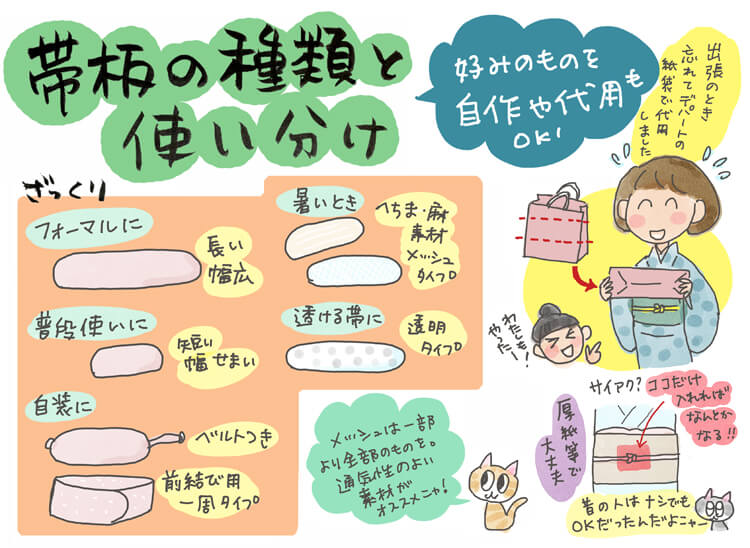

帯板の種類と使い分け。なければ作れる!の巻

星わにこ

2021/04/07 00:00

皆様はどんな帯板をお使いですか? 帯板といっても、本当にいろんな種類があります。最初は母にもらった、赤い布が紙に貼ってあるタイプ(周囲をミシンで縫ってある)ものをず~~~っと使っていましたが、紙のタイプってヘビーユースをすると折れたりぺこぺこになったりしてしまうんですよね。あとなんか、汗でシミができてしまったり‥‥。

着付け教室に行ったり、着付けをしたりするようになっていろんな帯板を見て、その種類に改めてびっくり。いろんなものを試してきました。よく見る帯板の種類は大きく分けて3種類。ベルト付きとそうでないものと、前結び用の胴をぐるっと巻くタイプです。さらに、それぞれメーカーによって長さや幅、素材などで分かれて行きます。

振袖や花嫁着付けをするときには、後ろ板といって、後ろ姿を美しくするための帯板を使いますが、ここでは帯の前側を美しくするために使ういわゆる前板についてお話します。

帯板は、帯締めをしても帯がぐしゃっとならず、シワを防いで美しく見せてくれるもの。長くて脇までカバーできて幅も締める帯幅より少し狭いくらいが、一番シワも作らずキレイに仕上がります。

ただ、あまり長かったりすると腰骨にあたったりもしますし、圧迫感もあります。幅がひろいとはみ出すことも。かといって短すぎたり幅が狭かったりすると今度はシワが気になる。

あと、帯板の張りも好みがあると思います。張りが弱いとふにゃっとなりますし、強いと今度はかなりきちっと帯と帯締めを締めないと、ぼわん、と横に広がって見えてしまうことも。

好みもありますし、意外とその人の体型にも左右されるんです。なんとなーくほとんどの方が最初に手にしたものを使っているのではないかなと思われる帯板ですが、自分にぴったりの帯板を見つけるのって実は結構難しいことかもしれません。

ベルトがついていないものは、帯を結んだとき、帯の1周目と2周目の間に挟みます。これは帯板の上に帯は1周しかしないので、より帯の表面がキレイになります。シンプルな形で、たくさんの大きさの種類があります。素材も、紙芯に布が貼ってあるだけのもの、片面パイル地で滑りにくくなっているもの、メッシュになっているものなどなど。夏用では麻やへちまの帯板などもあります。変わり種としては、透明な帯板も! これは夏の羅など透ける帯をしたときに挟み込んでも、色がひびかないというものです。上級者アイテムですね!

ベルトがついているものは、着物を着て、伊達締めをした上に胴に巻き、その上に帯を巻くものです。なので、帯板の上に帯が2周することになるので、帯の表面は挟み込むタイプより少しソフトに。挟み込む動作がいらないので、自分で着るときなど便利です。素材は同じくいろいろ。ベルトがついている分少しお値段がアップします。

前結び用のものは、前でお太鼓を作ってぐるんとまわせるように、ウエストを1周して作ってあります。ツルツルですべるプラスチックのものや、サテンのような布でできたものなど。

あれこれ試すと結構使い心地が違うんです。今、私がなにを使っているかというと、たかはしきもの工房の「べっぴん帯板」です。これは、長さはあるけど腰骨の部分で斜めにカットされているので、帯締めが通る部分はくしゃっとならずに腰骨の邪魔にもならないという優れもの。あと気に入っているポイントはソフトなところ。そして帯の上側にクッションが入っていて前下がりの帯姿に自然になるというのと、帯を当社比でかなりキュっと締めても苦しくないんです。

やはり着姿的には、着物も帯もなるべくピタっとキュっと身につけた方がキレイになります。帯を巻いたときに、体と帯の間のクッションになってくれるようです。締め付けが怖くてちょっと帯がゆるめで、ぐずっとなりがちだったりしたのですが、それが解消されました。

相性があう帯板を見つけるって、結構大事なことです。

でも、帯板って実は長いのだと持ち運びにめっちゃかさばりますよね! 旅行とか旅先で着替えるとかだったら、短いものでもいいのではと思います。あと、忘れた!とかいうことも起きるかもしれません。私は忘れたことあります(笑)

出張先だったので、デパートの紙袋を底の形を活かしてくるくる折り畳んで挟み込んで使いました(実話)。キモトモも同じことをしたことがあるそうです(笑)。

キモトモの中には、普段楽に着るときには帯締めの結び目のところがあたるあたりだけにハガキサイズくらいの厚紙(お菓子の箱のフタなどを利用)を切ってはさんで使っているわ、という先達も。帯板の面積が大きいと、やはり暑いし、重いですから。

手作り派も結構いて、厚紙だけじゃなくダンボールやPPクラフトシート、クリアファイルなどで作ったりも。着付師さんがお客様が忘れていらっしゃったときに代用したりすることもあります。衿芯はコピー用紙で、とか腰紐をストッキングで乗り切ったとかいろんな逸話(?)も。案外、なんでもいけちゃったりもしますよね!

締める帯やシーンによっても、ふさわしい帯板って変わってくるんだと思います。昔の人はあまり使っていませんよね。写真などを見ても結構帯がシワシワです。まあそういうことをいうときりがないですが、好みや目指す方向で帯板も変わると思うんです。

たかが帯板。されど帯板。お手持ちの帯板、見直してみませんか?

あれこれ試すと結構使い心地が違うんです。今、私がなにを使っているかというと、たかはしきもの工房の「べっぴん帯板」です。これは、長さはあるけど腰骨の部分で斜めにカットされているので、帯締めが通る部分はくしゃっとならずに腰骨の邪魔にもならないという優れもの。あと気に入っているポイントはソフトなところ。そして帯の上側にクッションが入っていて前下がりの帯姿に自然になるというのと、帯を当社比でかなりキュっと締めても苦しくないんです。

やはり着姿的には、着物も帯もなるべくピタっとキュっと身につけた方がキレイになります。帯を巻いたときに、体と帯の間のクッションになってくれるようです。締め付けが怖くてちょっと帯がゆるめで、ぐずっとなりがちだったりしたのですが、それが解消されました。

相性があう帯板を見つけるって、結構大事なことです。

でも、帯板って実は長いのだと持ち運びにめっちゃかさばりますよね! 旅行とか旅先で着替えるとかだったら、短いものでもいいのではと思います。あと、忘れた!とかいうことも起きるかもしれません。私は忘れたことあります(笑)

出張先だったので、デパートの紙袋を底の形を活かしてくるくる折り畳んで挟み込んで使いました(実話)。キモトモも同じことをしたことがあるそうです(笑)。

キモトモの中には、普段楽に着るときには帯締めの結び目のところがあたるあたりだけにハガキサイズくらいの厚紙(お菓子の箱のフタなどを利用)を切ってはさんで使っているわ、という先達も。帯板の面積が大きいと、やはり暑いし、重いですから。

手作り派も結構いて、厚紙だけじゃなくダンボールやPPクラフトシート、クリアファイルなどで作ったりも。着付師さんがお客様が忘れていらっしゃったときに代用したりすることもあります。衿芯はコピー用紙で、とか腰紐をストッキングで乗り切ったとかいろんな逸話(?)も。案外、なんでもいけちゃったりもしますよね!

締める帯やシーンによっても、ふさわしい帯板って変わってくるんだと思います。昔の人はあまり使っていませんよね。写真などを見ても結構帯がシワシワです。まあそういうことをいうときりがないですが、好みや目指す方向で帯板も変わると思うんです。

たかが帯板。されど帯板。お手持ちの帯板、見直してみませんか?

あれこれ試すと結構使い心地が違うんです。今、私がなにを使っているかというと、たかはしきもの工房の「べっぴん帯板」です。これは、長さはあるけど腰骨の部分で斜めにカットされているので、帯締めが通る部分はくしゃっとならずに腰骨の邪魔にもならないという優れもの。あと気に入っているポイントはソフトなところ。そして帯の上側にクッションが入っていて前下がりの帯姿に自然になるというのと、帯を当社比でかなりキュっと締めても苦しくないんです。

やはり着姿的には、着物も帯もなるべくピタっとキュっと身につけた方がキレイになります。帯を巻いたときに、体と帯の間のクッションになってくれるようです。締め付けが怖くてちょっと帯がゆるめで、ぐずっとなりがちだったりしたのですが、それが解消されました。

相性があう帯板を見つけるって、結構大事なことです。

でも、帯板って実は長いのだと持ち運びにめっちゃかさばりますよね! 旅行とか旅先で着替えるとかだったら、短いものでもいいのではと思います。あと、忘れた!とかいうことも起きるかもしれません。私は忘れたことあります(笑)

出張先だったので、デパートの紙袋を底の形を活かしてくるくる折り畳んで挟み込んで使いました(実話)。キモトモも同じことをしたことがあるそうです(笑)。

キモトモの中には、普段楽に着るときには帯締めの結び目のところがあたるあたりだけにハガキサイズくらいの厚紙(お菓子の箱のフタなどを利用)を切ってはさんで使っているわ、という先達も。帯板の面積が大きいと、やはり暑いし、重いですから。

手作り派も結構いて、厚紙だけじゃなくダンボールやPPクラフトシート、クリアファイルなどで作ったりも。着付師さんがお客様が忘れていらっしゃったときに代用したりすることもあります。衿芯はコピー用紙で、とか腰紐をストッキングで乗り切ったとかいろんな逸話(?)も。案外、なんでもいけちゃったりもしますよね!

締める帯やシーンによっても、ふさわしい帯板って変わってくるんだと思います。昔の人はあまり使っていませんよね。写真などを見ても結構帯がシワシワです。まあそういうことをいうときりがないですが、好みや目指す方向で帯板も変わると思うんです。

たかが帯板。されど帯板。お手持ちの帯板、見直してみませんか?

あれこれ試すと結構使い心地が違うんです。今、私がなにを使っているかというと、たかはしきもの工房の「べっぴん帯板」です。これは、長さはあるけど腰骨の部分で斜めにカットされているので、帯締めが通る部分はくしゃっとならずに腰骨の邪魔にもならないという優れもの。あと気に入っているポイントはソフトなところ。そして帯の上側にクッションが入っていて前下がりの帯姿に自然になるというのと、帯を当社比でかなりキュっと締めても苦しくないんです。

やはり着姿的には、着物も帯もなるべくピタっとキュっと身につけた方がキレイになります。帯を巻いたときに、体と帯の間のクッションになってくれるようです。締め付けが怖くてちょっと帯がゆるめで、ぐずっとなりがちだったりしたのですが、それが解消されました。

相性があう帯板を見つけるって、結構大事なことです。

でも、帯板って実は長いのだと持ち運びにめっちゃかさばりますよね! 旅行とか旅先で着替えるとかだったら、短いものでもいいのではと思います。あと、忘れた!とかいうことも起きるかもしれません。私は忘れたことあります(笑)

出張先だったので、デパートの紙袋を底の形を活かしてくるくる折り畳んで挟み込んで使いました(実話)。キモトモも同じことをしたことがあるそうです(笑)。

キモトモの中には、普段楽に着るときには帯締めの結び目のところがあたるあたりだけにハガキサイズくらいの厚紙(お菓子の箱のフタなどを利用)を切ってはさんで使っているわ、という先達も。帯板の面積が大きいと、やはり暑いし、重いですから。

手作り派も結構いて、厚紙だけじゃなくダンボールやPPクラフトシート、クリアファイルなどで作ったりも。着付師さんがお客様が忘れていらっしゃったときに代用したりすることもあります。衿芯はコピー用紙で、とか腰紐をストッキングで乗り切ったとかいろんな逸話(?)も。案外、なんでもいけちゃったりもしますよね!

締める帯やシーンによっても、ふさわしい帯板って変わってくるんだと思います。昔の人はあまり使っていませんよね。写真などを見ても結構帯がシワシワです。まあそういうことをいうときりがないですが、好みや目指す方向で帯板も変わると思うんです。

たかが帯板。されど帯板。お手持ちの帯板、見直してみませんか?

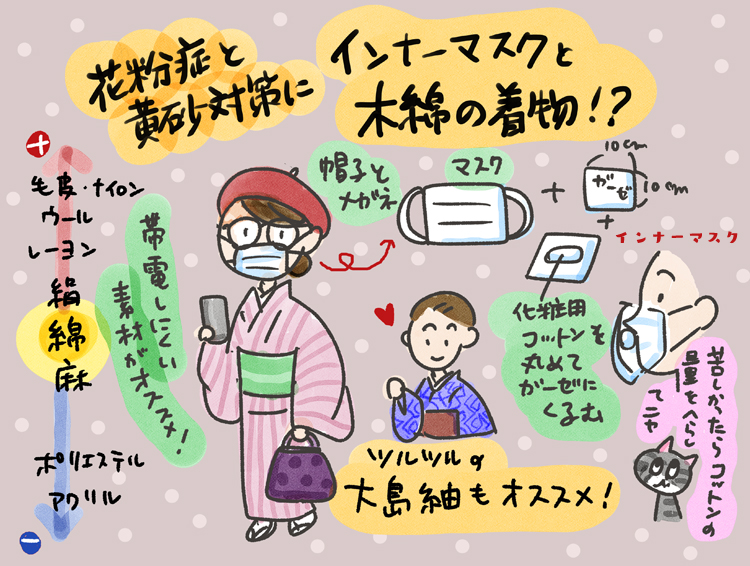

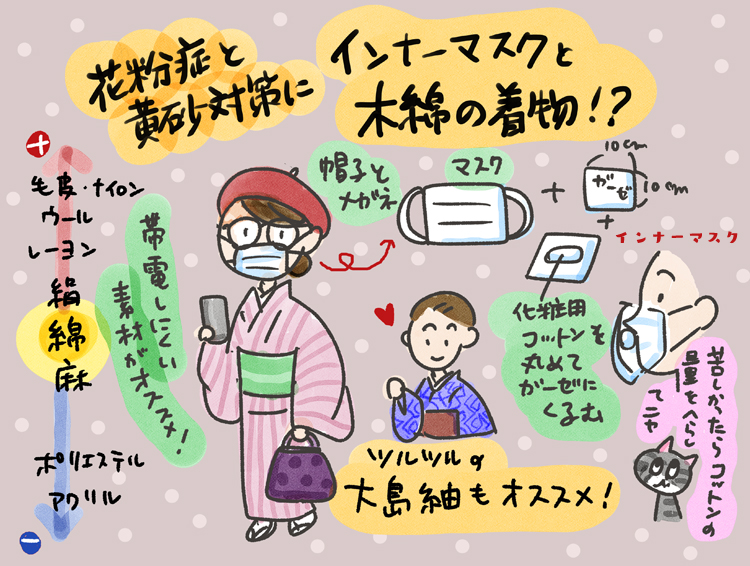

花粉症と黄砂対策にはインナーマスクと木綿の着物!?の巻

星わにこ

2021/03/17 00:00

東京は14日午後に桜の開花宣言が出ましたね。昨年に引き続き観測史上最も早いそうで、我が家の近くの桜もぽちぽちと咲き始めています。今年も皆でわいわいお花見、というのは叶いそうにありませんが、やはり桜を見ると晴れやかな気持ちになります。

花は花でも、花粉症にお悩みの皆様にとっては今は辛い季節ではないでしょうか。今年は黄砂もすごいようで、花粉症でない私でも目がしょぼしょぼ‥‥。そして去年からず~っと不織布マスクをつけているので、密着させる頬のあたりがもうちくちくして限界感ありありです。着物でお散歩したいな~なんて思っても、ちょっとためらわれてしまうのでは。

花粉症対策としては、環境庁の「花粉症環境保健マニュアル2019」によるとマスクの中にインナーマスクをするとよいとのこと。インナーマスクとは、ガーゼを10センチ角に切ったものを用意し、1枚はそのままマスクの内側にあて、もう1枚は化粧用コットンをくるんで、鼻の下にあてるもの。これをマスクと併用することで花粉の吸い込みを99%以上除去できるそう。

この、化粧用コットンをガーゼでくるんだものがちょっと鼻水とかがたれたときに(汚くてスミマセン)いい仕事をしてくれます‥‥。もうガーゼでくるむのが面倒で無印良品の生成カットコットンをそのまままるめて鼻の下にあてているのですが、今までマスクの中に水滴がついたりして不快だったのも解決されていいかんじです。

マスクの内側にあてるガーゼですが、手作りが得意な方はコットンなどでプリーツのついたものを手作りしてもいいですよね。抗ウイルスの市販品などにすれば、えい花粉はウイルスより大きいので効果はより高くなりそうです。

次に衣類は、帯電しやすい素材が花粉を吸着しやすくNG。綿が最も帯電しにくい素材で、「綿.麻<絹<化繊<ウール」の順で花粉付着率が高くなっていきます。もちろん同じ素材でも、織り方によっても付着率は変わります。

繊維の表面が滑らかなもののほうが花粉がつきにくく、付着しても落ちやすいので、着物でいうと、結城紬のようなほっこりとした真綿系は花粉がつきやすく、大島紬のようなツルツルとして生地の密度が高いものは付着しにくいということになります。ほっこりした木綿の着物より、なんとなくツルツルの大島のほうが花粉がつきにくいような気がしますが、どうでしょうか。

また着物は、長着と長襦袢の素材の相性で静電気が起きる(絹+ポリエステルなど)ので、そのあたりも気をつけるとよりGOOD。肌を露出したところに花粉がつきやすいので、体を覆ってくれる着物はなかなかよいチョイスでしょう。

化繊でも、東レの「アンチポラン」や帝人の「ポランバリア」など、花粉がつきにくく、付着しても落としやすくする素材も出ていて、スプリングコートなどに遣われています。こういう素材で着物は難しいとしても、着物にさっと羽織れるものなどがあれば素敵かもかも! な~んてまたまた妄想しているわにこでした。

ブタクサ花粉症なので、いつも夏の終わりにア"~!!となることが多いのですが、なんだか今年は春から目がショボショボ‥‥いえこれは、違う違うそうじゃそうじゃないと自分に強く言い聞かせています‥‥。

というわけで(?)花粉症にお悩みの方がいらしたら、ガーゼと化粧用のコットンのインナーマスク。あとはメガネと帽子、そして着物を着るなら大島紬か木綿をおすすめします!!(麻もいいけど、まだちょっと早いですよね)

集まれなくてもマスクでも、せめて着物で花見のお一人様散歩ぐらいはしたいな~と思う春でした。

化繊でも、東レの「アンチポラン」や帝人の「ポランバリア」など、花粉がつきにくく、付着しても落としやすくする素材も出ていて、スプリングコートなどに遣われています。こういう素材で着物は難しいとしても、着物にさっと羽織れるものなどがあれば素敵かもかも! な~んてまたまた妄想しているわにこでした。

ブタクサ花粉症なので、いつも夏の終わりにア"~!!となることが多いのですが、なんだか今年は春から目がショボショボ‥‥いえこれは、違う違うそうじゃそうじゃないと自分に強く言い聞かせています‥‥。

というわけで(?)花粉症にお悩みの方がいらしたら、ガーゼと化粧用のコットンのインナーマスク。あとはメガネと帽子、そして着物を着るなら大島紬か木綿をおすすめします!!(麻もいいけど、まだちょっと早いですよね)

集まれなくてもマスクでも、せめて着物で花見のお一人様散歩ぐらいはしたいな~と思う春でした。

化繊でも、東レの「アンチポラン」や帝人の「ポランバリア」など、花粉がつきにくく、付着しても落としやすくする素材も出ていて、スプリングコートなどに遣われています。こういう素材で着物は難しいとしても、着物にさっと羽織れるものなどがあれば素敵かもかも! な~んてまたまた妄想しているわにこでした。

ブタクサ花粉症なので、いつも夏の終わりにア"~!!となることが多いのですが、なんだか今年は春から目がショボショボ‥‥いえこれは、違う違うそうじゃそうじゃないと自分に強く言い聞かせています‥‥。

というわけで(?)花粉症にお悩みの方がいらしたら、ガーゼと化粧用のコットンのインナーマスク。あとはメガネと帽子、そして着物を着るなら大島紬か木綿をおすすめします!!(麻もいいけど、まだちょっと早いですよね)

集まれなくてもマスクでも、せめて着物で花見のお一人様散歩ぐらいはしたいな~と思う春でした。

化繊でも、東レの「アンチポラン」や帝人の「ポランバリア」など、花粉がつきにくく、付着しても落としやすくする素材も出ていて、スプリングコートなどに遣われています。こういう素材で着物は難しいとしても、着物にさっと羽織れるものなどがあれば素敵かもかも! な~んてまたまた妄想しているわにこでした。

ブタクサ花粉症なので、いつも夏の終わりにア"~!!となることが多いのですが、なんだか今年は春から目がショボショボ‥‥いえこれは、違う違うそうじゃそうじゃないと自分に強く言い聞かせています‥‥。

というわけで(?)花粉症にお悩みの方がいらしたら、ガーゼと化粧用のコットンのインナーマスク。あとはメガネと帽子、そして着物を着るなら大島紬か木綿をおすすめします!!(麻もいいけど、まだちょっと早いですよね)

集まれなくてもマスクでも、せめて着物で花見のお一人様散歩ぐらいはしたいな~と思う春でした。

袖無し綿入れ半纏「つんぬぎ」って知ってますか?の巻

星わにこ

2020/11/11 00:00

寒くなってきましたね~! 家の中であったか上着を着たくなると我が家で登場するのが「ねこ」。お友達のお母様の手作りなのですが、これが本当に軽くてあたたかいのです。なにより作業の邪魔にならないので重宝です。我が家はこたつライフなので、これとこたつがあればけっこう寒くてもエアコンのお世話にならずに過ごせます。

関連記事:真綿パワー恐るべし!「ねこ」を背負ってあったか着物ライフの巻

さてそんなところに、今年新たなる防具が追加されました。その名も「つんぬぎ」。SNSで、宮城出身のキモトモ(着物友達)が「つんぬぎ」をアップしていて、いいなあ~とつぶやいたところ、譲っていただけることに。

早速いただいた「つんぬぎ」。なにかといいますと、袖無しの綿入れ半纏のこと。ちゃんちゃんこを想像してもらうとよいと思います。ちゃんちゃんこと違うのは、前に紐がないことでしょうか。

東北では綿入れ半纏のことを「どんぶく」といい、胴服が語源だそう。その袖がないものなので、袖(筒)が抜けた、脱げたということで「つんぬぎ」(発音はつんぬぢ)と呼ばれています。

この袖のない綿入れ半纏は、地方によって呼び名が違います。私の生まれた岐阜では「袖無し」とか「でんち」と呼ばれていました。

東北では「つんぬぎ」、中京から西日本では「でんち」「てんこ」(殿中羽織が語源)、他に「はんこ」と呼ぶ地域もあります。形も微妙に違ったりするのですが、総じて袖のない綿入れ半纏、ということになると思います。

綿入れの防寒具は、しょっちゅう洗ったりするものではなく、布団等と同じような扱いでお手入れをします。1シーズンに一度押し洗い、綿がへたったりちぎれてきたりしたら仕立て直しをするもの。だから、汚れやすい衿の部分は黒い繻子で作られていました。

寒い地方では、必須アイテムだったもの。懐かしく思う方も多いでしょう。まだまだ愛用者も多いと思います。以前「どんぶく」をいただいたのですが、これがマジ暖かくて、布団をかけているようなかんじで、着て作業していると眠気が襲ってくるほど(笑)。

早速いただいた「つんぬぎ」を着てみると、「ねこ」よりも、前身頃がある分暖かい。でも、「ねこ」は背中により密着しているので、背中は「ねこ」のほうがダイレクトに暖かい感じがするかも。

一度着たら手放せなくなって、今も着て原稿を書いております。最近、気分転換に髪の毛を切ってボブスタイルにしたのですが、シャツの上につんぬぎを着て、ふっと鏡をみたら、そこに見覚えのあるものがいました。おい!鬼太郎!(CV.田の中勇)

どこまでも昭和の呪縛から逃れられない私でした。。。(またこのオチですみません。。)

着物の上に羽織っても、もちろんあったか。外出着ではありませんが、さむ~い季節のおうち着物の強い味方です。袖がないのって、動きやすいんですよね。「つんぬぎ」は入手しにくいかもしれませんが、袖無し半纏やポンチョ、ちゃんちゃんこは手軽に購入できますので、昭和感を恐れない勇者はぜひお試しを! それにしても、いろんな名前がついていて、定義がよくわからないけど、あったかければいいや(いいのか)。今風に言ったら、綿入りベストとかジレ?とかになるのかな。

そんなこんなで、ちょっとショッピングサイトを覗いたら、緑と黒の市松模様やピンクの麻の葉模様の半纏(袖無しじゃない)がたくさんありました! うぬぬ、どこまでいっても鬼滅の刃、恐るべし。お後がよろしいようで。

綿入れの防寒具は、しょっちゅう洗ったりするものではなく、布団等と同じような扱いでお手入れをします。1シーズンに一度押し洗い、綿がへたったりちぎれてきたりしたら仕立て直しをするもの。だから、汚れやすい衿の部分は黒い繻子で作られていました。

寒い地方では、必須アイテムだったもの。懐かしく思う方も多いでしょう。まだまだ愛用者も多いと思います。以前「どんぶく」をいただいたのですが、これがマジ暖かくて、布団をかけているようなかんじで、着て作業していると眠気が襲ってくるほど(笑)。

早速いただいた「つんぬぎ」を着てみると、「ねこ」よりも、前身頃がある分暖かい。でも、「ねこ」は背中により密着しているので、背中は「ねこ」のほうがダイレクトに暖かい感じがするかも。

一度着たら手放せなくなって、今も着て原稿を書いております。最近、気分転換に髪の毛を切ってボブスタイルにしたのですが、シャツの上につんぬぎを着て、ふっと鏡をみたら、そこに見覚えのあるものがいました。おい!鬼太郎!(CV.田の中勇)

どこまでも昭和の呪縛から逃れられない私でした。。。(またこのオチですみません。。)

着物の上に羽織っても、もちろんあったか。外出着ではありませんが、さむ~い季節のおうち着物の強い味方です。袖がないのって、動きやすいんですよね。「つんぬぎ」は入手しにくいかもしれませんが、袖無し半纏やポンチョ、ちゃんちゃんこは手軽に購入できますので、昭和感を恐れない勇者はぜひお試しを! それにしても、いろんな名前がついていて、定義がよくわからないけど、あったかければいいや(いいのか)。今風に言ったら、綿入りベストとかジレ?とかになるのかな。

そんなこんなで、ちょっとショッピングサイトを覗いたら、緑と黒の市松模様やピンクの麻の葉模様の半纏(袖無しじゃない)がたくさんありました! うぬぬ、どこまでいっても鬼滅の刃、恐るべし。お後がよろしいようで。

綿入れの防寒具は、しょっちゅう洗ったりするものではなく、布団等と同じような扱いでお手入れをします。1シーズンに一度押し洗い、綿がへたったりちぎれてきたりしたら仕立て直しをするもの。だから、汚れやすい衿の部分は黒い繻子で作られていました。

寒い地方では、必須アイテムだったもの。懐かしく思う方も多いでしょう。まだまだ愛用者も多いと思います。以前「どんぶく」をいただいたのですが、これがマジ暖かくて、布団をかけているようなかんじで、着て作業していると眠気が襲ってくるほど(笑)。

早速いただいた「つんぬぎ」を着てみると、「ねこ」よりも、前身頃がある分暖かい。でも、「ねこ」は背中により密着しているので、背中は「ねこ」のほうがダイレクトに暖かい感じがするかも。

一度着たら手放せなくなって、今も着て原稿を書いております。最近、気分転換に髪の毛を切ってボブスタイルにしたのですが、シャツの上につんぬぎを着て、ふっと鏡をみたら、そこに見覚えのあるものがいました。おい!鬼太郎!(CV.田の中勇)

どこまでも昭和の呪縛から逃れられない私でした。。。(またこのオチですみません。。)

着物の上に羽織っても、もちろんあったか。外出着ではありませんが、さむ~い季節のおうち着物の強い味方です。袖がないのって、動きやすいんですよね。「つんぬぎ」は入手しにくいかもしれませんが、袖無し半纏やポンチョ、ちゃんちゃんこは手軽に購入できますので、昭和感を恐れない勇者はぜひお試しを! それにしても、いろんな名前がついていて、定義がよくわからないけど、あったかければいいや(いいのか)。今風に言ったら、綿入りベストとかジレ?とかになるのかな。

そんなこんなで、ちょっとショッピングサイトを覗いたら、緑と黒の市松模様やピンクの麻の葉模様の半纏(袖無しじゃない)がたくさんありました! うぬぬ、どこまでいっても鬼滅の刃、恐るべし。お後がよろしいようで。

綿入れの防寒具は、しょっちゅう洗ったりするものではなく、布団等と同じような扱いでお手入れをします。1シーズンに一度押し洗い、綿がへたったりちぎれてきたりしたら仕立て直しをするもの。だから、汚れやすい衿の部分は黒い繻子で作られていました。

寒い地方では、必須アイテムだったもの。懐かしく思う方も多いでしょう。まだまだ愛用者も多いと思います。以前「どんぶく」をいただいたのですが、これがマジ暖かくて、布団をかけているようなかんじで、着て作業していると眠気が襲ってくるほど(笑)。

早速いただいた「つんぬぎ」を着てみると、「ねこ」よりも、前身頃がある分暖かい。でも、「ねこ」は背中により密着しているので、背中は「ねこ」のほうがダイレクトに暖かい感じがするかも。

一度着たら手放せなくなって、今も着て原稿を書いております。最近、気分転換に髪の毛を切ってボブスタイルにしたのですが、シャツの上につんぬぎを着て、ふっと鏡をみたら、そこに見覚えのあるものがいました。おい!鬼太郎!(CV.田の中勇)

どこまでも昭和の呪縛から逃れられない私でした。。。(またこのオチですみません。。)

着物の上に羽織っても、もちろんあったか。外出着ではありませんが、さむ~い季節のおうち着物の強い味方です。袖がないのって、動きやすいんですよね。「つんぬぎ」は入手しにくいかもしれませんが、袖無し半纏やポンチョ、ちゃんちゃんこは手軽に購入できますので、昭和感を恐れない勇者はぜひお試しを! それにしても、いろんな名前がついていて、定義がよくわからないけど、あったかければいいや(いいのか)。今風に言ったら、綿入りベストとかジレ?とかになるのかな。

そんなこんなで、ちょっとショッピングサイトを覗いたら、緑と黒の市松模様やピンクの麻の葉模様の半纏(袖無しじゃない)がたくさんありました! うぬぬ、どこまでいっても鬼滅の刃、恐るべし。お後がよろしいようで。

単衣。お尻の縫い目が割れるとき‥‥の巻

星わにこ

2020/08/26 00:00

まだ暑い日々が続きますが、ブタクサアレルギーが発動し、鼻水で秋を知ったわにこです。終わらない終わらないと思った夏ももうすぐさようならですね。

さて、夏着物やこれから活躍する単衣ですが、裏地がないのでどうしても縫い目にかかる負担は大きいようです。特に気になるのはヒップ。私も一度、糸が弱っていた単衣でばっくりと背縫いに穴が開いてしまい、真っ青になった経験が。

そうでなくても、夏着物を仕舞おうと状態チェックをしていると、背縫いのお尻の部分が開いてきてしまっているものがあります。身体に近くて圧を受けやすいせいでしょうか、着物よりも、浴衣や襦袢のほうがダメージを受けていることが多い気がします。

なぜ縫い目が割れてしまうのかというと、やはりケツ圧(笑)というか、お尻の重さが座ったりするときに一気に縫い目にかかってしまうせい。これを防ぐためには、縫い目に負担がかからないようにするのが大切。具体的にはどうしたらいいのでしょうか?

其の一。居敷当てをつける

浴衣や襦袢にはつけることはほぼないですが、つけるという人も。普段よく着る方ほど居敷当てをつけているように思います。単衣の着物、夏着物にはぜひつけておきたいところ。厚手の木綿着物やウールの普段着などには、お尻の部分だけピンポイントで同じ布がつけてあることがありますが、普段着るからこその工夫ですね。

関連記事:単衣の着物に「居敷当て」つける?つけない?の巻

着物につけるのが大変なら、下着に居敷当てをつけるのもアリだと思います!

其の二。座るときに気をつける

座るとき、そのままどんっと座ってしまうと、お肉の圧がもろに縫い目にかかります。おはしょりのちょっと下、両足の付け根のあたりを少し持ち上げて座るとヒップ周りに余裕ができて、圧がかかるのを防げます。片方だけでも有効です。

其の三。ヒップに少し余裕をもたせて着る

礼装などはやはり、下半身をキュッと布でまとめあげるように合わせると美しいですが、単衣のものは気持ちゆるめにあわせると、縫い目に負担がかかりません。着てから一度、股割り(足を軽く曲げて開いて、着物のまとわりつきを防ぐ)をするのも有効。縫い目がひっぱられすぎるのも防ぎます。

ヒップの部分に着目してみると、意外とダメージをうけている着物も発見されます。そんな場合は、補修しておくとか、居敷当てをつけるとか、対策をして座り方や着付けにも気をつけるとビリッ、アア~~~ッ!!という憂き目にもあわずにすみます。まじで、ヒップの裂け目はどうしようもないんです!

ちなみに、赤面と冷や汗体験談はこちらです。。。

関連記事:背縫いが破れた!応急処置はどうしたら?の巻

秋の気配がしたからといって、まだまだ袷のシーズンは先。秋の単衣シーズンを前にいまい一度、裏地のない着物のお尻の縫い目、ちょっと気にしてあげてみてください。え、痩せろって!? あーあー聞こえません。聞こえません。。

ヒップの部分に着目してみると、意外とダメージをうけている着物も発見されます。そんな場合は、補修しておくとか、居敷当てをつけるとか、対策をして座り方や着付けにも気をつけるとビリッ、アア~~~ッ!!という憂き目にもあわずにすみます。まじで、ヒップの裂け目はどうしようもないんです!

ちなみに、赤面と冷や汗体験談はこちらです。。。

関連記事:背縫いが破れた!応急処置はどうしたら?の巻

秋の気配がしたからといって、まだまだ袷のシーズンは先。秋の単衣シーズンを前にいまい一度、裏地のない着物のお尻の縫い目、ちょっと気にしてあげてみてください。え、痩せろって!? あーあー聞こえません。聞こえません。。

ヒップの部分に着目してみると、意外とダメージをうけている着物も発見されます。そんな場合は、補修しておくとか、居敷当てをつけるとか、対策をして座り方や着付けにも気をつけるとビリッ、アア~~~ッ!!という憂き目にもあわずにすみます。まじで、ヒップの裂け目はどうしようもないんです!

ちなみに、赤面と冷や汗体験談はこちらです。。。

関連記事:背縫いが破れた!応急処置はどうしたら?の巻

秋の気配がしたからといって、まだまだ袷のシーズンは先。秋の単衣シーズンを前にいまい一度、裏地のない着物のお尻の縫い目、ちょっと気にしてあげてみてください。え、痩せろって!? あーあー聞こえません。聞こえません。。

ヒップの部分に着目してみると、意外とダメージをうけている着物も発見されます。そんな場合は、補修しておくとか、居敷当てをつけるとか、対策をして座り方や着付けにも気をつけるとビリッ、アア~~~ッ!!という憂き目にもあわずにすみます。まじで、ヒップの裂け目はどうしようもないんです!

ちなみに、赤面と冷や汗体験談はこちらです。。。

関連記事:背縫いが破れた!応急処置はどうしたら?の巻

秋の気配がしたからといって、まだまだ袷のシーズンは先。秋の単衣シーズンを前にいまい一度、裏地のない着物のお尻の縫い目、ちょっと気にしてあげてみてください。え、痩せろって!? あーあー聞こえません。聞こえません。。