明けましておめでとうございます。星わにこでございます。いつも拙いコラムにお目通しいただきまして、ありがとうございます。相変わらずのこのコラムも、なんと足掛け4年目に突入(自分で書いてびっくり(@@)です)。これも読んでくださる皆様のおかげです。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

それから今年から苗字を「星」と漢字で書くことにしました。よく「ほしわ・にこ」さんですか?と言われ苗字と名前の区切りを認識しづらいのかなあと申し訳なく思っていたりしたので、少しでもわかりやすくと。あと、保志や干しではないということで‥‥まあ、大体わにことか言ってる時点でどうよというツッコミはさておき(笑)改めましてどうぞよろしくお願いします!

さてそんなこんなの正月三日。年越しは久々に実家にいきましたので、三日が私の着物始めでした。新年ですので、気持ちも新たにいただきものの新しい衣裳敷を使い初め。

七福神の江戸小紋に、一富士二鷹三茄子の袋帯。帯留は有職文様です。友人のアート展へのおでかけでしたが、先生へのご挨拶もあり、一つ紋の入った黒羽織をあわせて少し改まった感じにしてみました。

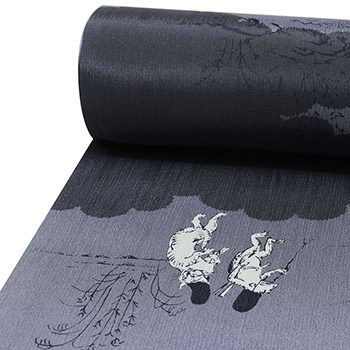

江戸小紋は、一見無地に見えるほど近くに寄ってじっと見ないとわからない細かい柄で染められているのが特徴です。江戸時代の武士の裃が発祥で、それぞれの藩で定め柄がありました。小紋でありながら、三役と呼ばれる「鮫」「通し」「行儀」などは今でも紋をつければフォーマルとして着用できます。

一方、町人たちが楽しんだ「いわれ柄」は、実に自由闊達。美しいデザインもありますし、洒落が効いているものもたくさんあり、模様の由来や意味がわかると、感心するもの、笑みがこぼれるものも。

私が選んだのは「七福神」と漢字で細かく表した模様。ドットで表されているのでパっと見は読めませんが、よく見るとわかります。「七福神って書いてあるんですよ」と言うと、大概の方にウケてもらえます(笑)。いかがでしょう? 読めますか? 遠くから見たり目をほそめたり(笑)衿だけが比翼になっていて、色違いで同じ模様になっていてそれも気に入っています。

こういった文字デザイン、「家内安全」「七転八起」「開運縁起」「無病息災」など、結構あります。中には「合格」なんて文字の江戸小紋も。受験生の母だったら縁起をかついで思わず着たくなっちゃうかも(笑)。

同じ「七福神」でも、弁天様の琵琶、大黒様の打ち出の小槌、恵比寿様の鯛などの持ち物を描いてあるものも。無病息災なら瓢箪が6つ、良き事聞く、で「斧琴菊」、大根とおろし金の模様で厄落とし‥‥など縁起柄のものは、身につけているとなんだかお守りのようで、大好きです。

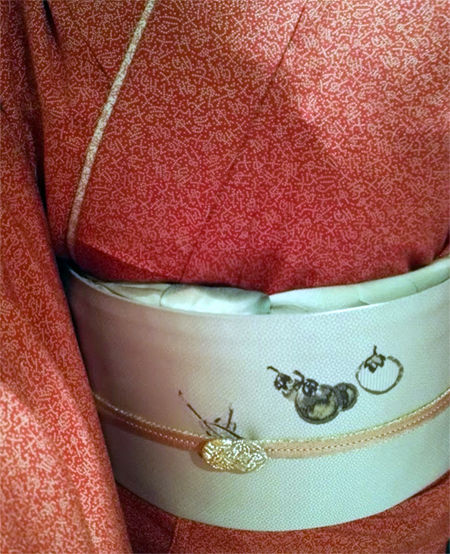

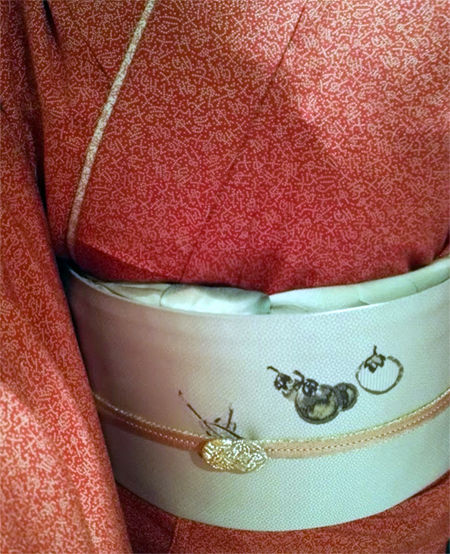

帯は一富士二鷹三茄子。お太鼓部分には富士、前帯に二枚の鷹の羽と茄子が3つの模様が織り出されています。螺鈿が少し入っていてキラッと光って綺麗! 随分前に購入したんですがなかなか締める機会がなく、初夢にかけてちょうどよい機会と、初おろし!

装束勉強会の皆様とご一緒でしたので、先生作の有職文様の帯留も。浮線綾と八藤丸の比翼文なので、帯の前柄の鷹と茄子と、藤に富士をかけて、前柄だけでも一富士二鷹三茄子になりますね、なんてお話もしたり。帯揚は瑞雲。お目出度いもの尽くしはお正月のお楽しみですねっ。

もうひとつ、昨年ヒトメボレしてしまった白い台に白い鼻緒で前坪だけが紅い、丹頂鶴のような美しい草履も初おろし。気持ちがあがります~! 一つ紋の黒羽織は母のものの仕立て直し。ウロコの地紋に達磨さんの肩すべりがついていてこれも縁起を担いでいます。

アート展の会場の伊勢丹では、ちょうど七福神のキャンペーン中で、七福神にちなんだアミューズメントがたくさん。宝船に乗って写真が撮れるコーナーがあったので、記念にパチリ。ちょうどカラーコーデもピッタリで、なんだか嬉しかったです! ちなみに私の今年の初夢は、船で遠くにいく夢だったんですよ~。いろいろ繋がって、面白~い! このコーナーは12日まであるようですよ。宝船に乗りたい人はどうぞ!

そんなちょっと改まってのおでかけ着物コーデは、自己満足だけど本当に楽しく、「お着物素敵ですね~」なんて声をかけていただいたり、とっても気分晴れ晴れ。お正月は、華やかな場所へのおでかけも増えます。お目出度いものは目出度い、愛でたい、そしてもうひとつ賞でたいもの。今年は素敵な人がいたら、素直に素敵ですね、って声をかけられるようになりたいなとも思ったり。そんな新年のおキモノはじめでした。

皆様はどんなおキモノはじめだったのでしょうか。よかったら教えて下さいね。まだの方も、お正月ならではの、めでたいコーデをぜひ。和服で福を呼んじゃいましょう~!

七福神の江戸小紋に、一富士二鷹三茄子の袋帯。帯留は有職文様です。友人のアート展へのおでかけでしたが、先生へのご挨拶もあり、一つ紋の入った黒羽織をあわせて少し改まった感じにしてみました。

江戸小紋は、一見無地に見えるほど近くに寄ってじっと見ないとわからない細かい柄で染められているのが特徴です。江戸時代の武士の裃が発祥で、それぞれの藩で定め柄がありました。小紋でありながら、三役と呼ばれる「鮫」「通し」「行儀」などは今でも紋をつければフォーマルとして着用できます。

一方、町人たちが楽しんだ「いわれ柄」は、実に自由闊達。美しいデザインもありますし、洒落が効いているものもたくさんあり、模様の由来や意味がわかると、感心するもの、笑みがこぼれるものも。

私が選んだのは「七福神」と漢字で細かく表した模様。ドットで表されているのでパっと見は読めませんが、よく見るとわかります。「七福神って書いてあるんですよ」と言うと、大概の方にウケてもらえます(笑)。いかがでしょう? 読めますか? 遠くから見たり目をほそめたり(笑)衿だけが比翼になっていて、色違いで同じ模様になっていてそれも気に入っています。

七福神の江戸小紋に、一富士二鷹三茄子の袋帯。帯留は有職文様です。友人のアート展へのおでかけでしたが、先生へのご挨拶もあり、一つ紋の入った黒羽織をあわせて少し改まった感じにしてみました。

江戸小紋は、一見無地に見えるほど近くに寄ってじっと見ないとわからない細かい柄で染められているのが特徴です。江戸時代の武士の裃が発祥で、それぞれの藩で定め柄がありました。小紋でありながら、三役と呼ばれる「鮫」「通し」「行儀」などは今でも紋をつければフォーマルとして着用できます。

一方、町人たちが楽しんだ「いわれ柄」は、実に自由闊達。美しいデザインもありますし、洒落が効いているものもたくさんあり、模様の由来や意味がわかると、感心するもの、笑みがこぼれるものも。

私が選んだのは「七福神」と漢字で細かく表した模様。ドットで表されているのでパっと見は読めませんが、よく見るとわかります。「七福神って書いてあるんですよ」と言うと、大概の方にウケてもらえます(笑)。いかがでしょう? 読めますか? 遠くから見たり目をほそめたり(笑)衿だけが比翼になっていて、色違いで同じ模様になっていてそれも気に入っています。

こういった文字デザイン、「家内安全」「七転八起」「開運縁起」「無病息災」など、結構あります。中には「合格」なんて文字の江戸小紋も。受験生の母だったら縁起をかついで思わず着たくなっちゃうかも(笑)。

同じ「七福神」でも、弁天様の琵琶、大黒様の打ち出の小槌、恵比寿様の鯛などの持ち物を描いてあるものも。無病息災なら瓢箪が6つ、良き事聞く、で「斧琴菊」、大根とおろし金の模様で厄落とし‥‥など縁起柄のものは、身につけているとなんだかお守りのようで、大好きです。

帯は一富士二鷹三茄子。お太鼓部分には富士、前帯に二枚の鷹の羽と茄子が3つの模様が織り出されています。螺鈿が少し入っていてキラッと光って綺麗! 随分前に購入したんですがなかなか締める機会がなく、初夢にかけてちょうどよい機会と、初おろし!

装束勉強会の皆様とご一緒でしたので、先生作の有職文様の帯留も。浮線綾と八藤丸の比翼文なので、帯の前柄の鷹と茄子と、藤に富士をかけて、前柄だけでも一富士二鷹三茄子になりますね、なんてお話もしたり。帯揚は瑞雲。お目出度いもの尽くしはお正月のお楽しみですねっ。

こういった文字デザイン、「家内安全」「七転八起」「開運縁起」「無病息災」など、結構あります。中には「合格」なんて文字の江戸小紋も。受験生の母だったら縁起をかついで思わず着たくなっちゃうかも(笑)。

同じ「七福神」でも、弁天様の琵琶、大黒様の打ち出の小槌、恵比寿様の鯛などの持ち物を描いてあるものも。無病息災なら瓢箪が6つ、良き事聞く、で「斧琴菊」、大根とおろし金の模様で厄落とし‥‥など縁起柄のものは、身につけているとなんだかお守りのようで、大好きです。

帯は一富士二鷹三茄子。お太鼓部分には富士、前帯に二枚の鷹の羽と茄子が3つの模様が織り出されています。螺鈿が少し入っていてキラッと光って綺麗! 随分前に購入したんですがなかなか締める機会がなく、初夢にかけてちょうどよい機会と、初おろし!

装束勉強会の皆様とご一緒でしたので、先生作の有職文様の帯留も。浮線綾と八藤丸の比翼文なので、帯の前柄の鷹と茄子と、藤に富士をかけて、前柄だけでも一富士二鷹三茄子になりますね、なんてお話もしたり。帯揚は瑞雲。お目出度いもの尽くしはお正月のお楽しみですねっ。

もうひとつ、昨年ヒトメボレしてしまった白い台に白い鼻緒で前坪だけが紅い、丹頂鶴のような美しい草履も初おろし。気持ちがあがります~! 一つ紋の黒羽織は母のものの仕立て直し。ウロコの地紋に達磨さんの肩すべりがついていてこれも縁起を担いでいます。

アート展の会場の伊勢丹では、ちょうど七福神のキャンペーン中で、七福神にちなんだアミューズメントがたくさん。宝船に乗って写真が撮れるコーナーがあったので、記念にパチリ。ちょうどカラーコーデもピッタリで、なんだか嬉しかったです! ちなみに私の今年の初夢は、船で遠くにいく夢だったんですよ~。いろいろ繋がって、面白~い! このコーナーは12日まであるようですよ。宝船に乗りたい人はどうぞ!

もうひとつ、昨年ヒトメボレしてしまった白い台に白い鼻緒で前坪だけが紅い、丹頂鶴のような美しい草履も初おろし。気持ちがあがります~! 一つ紋の黒羽織は母のものの仕立て直し。ウロコの地紋に達磨さんの肩すべりがついていてこれも縁起を担いでいます。

アート展の会場の伊勢丹では、ちょうど七福神のキャンペーン中で、七福神にちなんだアミューズメントがたくさん。宝船に乗って写真が撮れるコーナーがあったので、記念にパチリ。ちょうどカラーコーデもピッタリで、なんだか嬉しかったです! ちなみに私の今年の初夢は、船で遠くにいく夢だったんですよ~。いろいろ繋がって、面白~い! このコーナーは12日まであるようですよ。宝船に乗りたい人はどうぞ!

そんなちょっと改まってのおでかけ着物コーデは、自己満足だけど本当に楽しく、「お着物素敵ですね~」なんて声をかけていただいたり、とっても気分晴れ晴れ。お正月は、華やかな場所へのおでかけも増えます。お目出度いものは目出度い、愛でたい、そしてもうひとつ賞でたいもの。今年は素敵な人がいたら、素直に素敵ですね、って声をかけられるようになりたいなとも思ったり。そんな新年のおキモノはじめでした。

皆様はどんなおキモノはじめだったのでしょうか。よかったら教えて下さいね。まだの方も、お正月ならではの、めでたいコーデをぜひ。和服で福を呼んじゃいましょう~!

そんなちょっと改まってのおでかけ着物コーデは、自己満足だけど本当に楽しく、「お着物素敵ですね~」なんて声をかけていただいたり、とっても気分晴れ晴れ。お正月は、華やかな場所へのおでかけも増えます。お目出度いものは目出度い、愛でたい、そしてもうひとつ賞でたいもの。今年は素敵な人がいたら、素直に素敵ですね、って声をかけられるようになりたいなとも思ったり。そんな新年のおキモノはじめでした。

皆様はどんなおキモノはじめだったのでしょうか。よかったら教えて下さいね。まだの方も、お正月ならではの、めでたいコーデをぜひ。和服で福を呼んじゃいましょう~!

毎年同じことを言っている気もしますが(汗)、素材や組み合わせなど、いろいろ試して、これでも自分なりに毎年進化しているんですよ~。皆様も新しいものにはピキーン!とアンテナを張って、試してみて、自分にあったものを取り入れてくださいね!

気温や体感温度と相談して、冷えない、そして屋内では取り外せる防寒グッズで、冬の着物のおでかけを楽しんじゃいましょう!

毎年同じことを言っている気もしますが(汗)、素材や組み合わせなど、いろいろ試して、これでも自分なりに毎年進化しているんですよ~。皆様も新しいものにはピキーン!とアンテナを張って、試してみて、自分にあったものを取り入れてくださいね!

気温や体感温度と相談して、冷えない、そして屋内では取り外せる防寒グッズで、冬の着物のおでかけを楽しんじゃいましょう! 暑がりの方の中には1年中単の襦袢を愛用しているわという方も。でも、袖の部分は結構見えるので、普段着に着物を着ている人には、体温調節しやすく取り替えやすいうそつき襦袢にうそつき袖の愛用者も多いです。

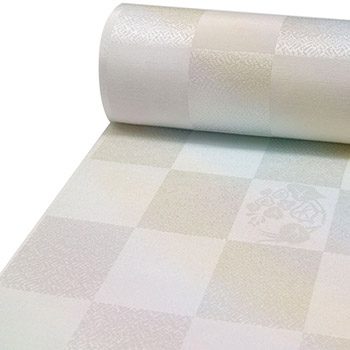

わたしも最近はうそつき襦袢にうそつき袖をつけたりしているのですが、素材だけでなく、単、半無双、無双と仕立て方があり、いつからいつまでがどの仕立てなの? と分からなくなることも。

半無双は、お仕立てをするとあまり見かけないかもしれませんが、嘘つき袖にはよくあります。半無双とは、袖口と振りという、外側から見える部分だけを袷(二重)にした仕立て方。これだと、暑さも軽減できますし、布の分量も少なくてすみます。

長襦袢お仕立てのときは袷の季節の襦袢には胴単衣、袷に関わらず無双の袖が基本ですが、無双の袖は袖全体が二重になっているため布をたっぷり使うので長襦袢の用尺が足りなくなるなんてことも。そんなときに半無双にすることもあるそうです。

季節や、気温、またフォーマルかカジュアルかで使う場面が変わってきますが、半無双は気楽なので、つい袷の季節はずっと半無双の嘘つき袖を使ったりしています。

さらにカジュアルな普段着で、袖の長さが短かったり長かったりで長襦袢の袖の長さが合わない場合は、最終兵器筒袖を使うことも。ちょっとレースが着いてたりすると、見えても可愛いのですよね。

襦袢も、着物以上にコダワリはじめるとキリのない世界。お気に入りの襦袢を着ている日は、例え外から見えなくても気分がウキウキします。長襦袢、二部式襦袢、嘘つき襦袢‥‥‥。

見えないけれど、着物の土台として重要な襦袢。意外と効いてる振りの色。

お洒落ゴコロと季節と衣類としての実用面。それがせめぎあって、着ている人の美意識やスタンスが一番出るのが実は襦袢部分だったりするのかもしれません。

着物のベストシーズン、襦袢のお洒落も楽しみたいですね。

暑がりの方の中には1年中単の襦袢を愛用しているわという方も。でも、袖の部分は結構見えるので、普段着に着物を着ている人には、体温調節しやすく取り替えやすいうそつき襦袢にうそつき袖の愛用者も多いです。

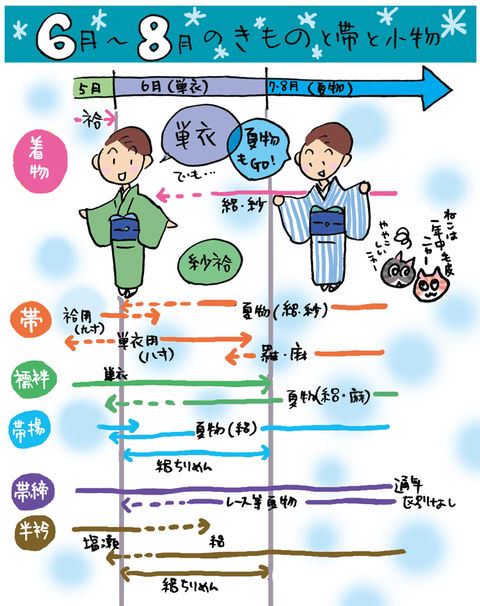

わたしも最近はうそつき襦袢にうそつき袖をつけたりしているのですが、素材だけでなく、単、半無双、無双と仕立て方があり、いつからいつまでがどの仕立てなの? と分からなくなることも。

半無双は、お仕立てをするとあまり見かけないかもしれませんが、嘘つき袖にはよくあります。半無双とは、袖口と振りという、外側から見える部分だけを袷(二重)にした仕立て方。これだと、暑さも軽減できますし、布の分量も少なくてすみます。

長襦袢お仕立てのときは袷の季節の襦袢には胴単衣、袷に関わらず無双の袖が基本ですが、無双の袖は袖全体が二重になっているため布をたっぷり使うので長襦袢の用尺が足りなくなるなんてことも。そんなときに半無双にすることもあるそうです。

季節や、気温、またフォーマルかカジュアルかで使う場面が変わってきますが、半無双は気楽なので、つい袷の季節はずっと半無双の嘘つき袖を使ったりしています。

さらにカジュアルな普段着で、袖の長さが短かったり長かったりで長襦袢の袖の長さが合わない場合は、最終兵器筒袖を使うことも。ちょっとレースが着いてたりすると、見えても可愛いのですよね。

襦袢も、着物以上にコダワリはじめるとキリのない世界。お気に入りの襦袢を着ている日は、例え外から見えなくても気分がウキウキします。長襦袢、二部式襦袢、嘘つき襦袢‥‥‥。

見えないけれど、着物の土台として重要な襦袢。意外と効いてる振りの色。

お洒落ゴコロと季節と衣類としての実用面。それがせめぎあって、着ている人の美意識やスタンスが一番出るのが実は襦袢部分だったりするのかもしれません。

着物のベストシーズン、襦袢のお洒落も楽しみたいですね。

降るか降らないかわからない、天候が不安定なとき、雨コートまで持って歩くのも‥‥というとき、1枚持ち歩くと安心。頼れる味方になります。

また逆に、日差しがジリジリという時には、日よけにもなってくれる万能選手です。バッグにブローチやストールクリップを一つつけておくと、ストールを羽織った時にストール留めに使えて便利ですよ。

そしてこの時期もうひとつ読めないのが冷房。びっくりするほど効いているときがあり、ムシムシの屋外から中に入って一転冷えきってしまうことも。着物の場合は、洋服ほどダイレクトに冷えることはありませんが、それでも映画館や観劇の時など、動けないのに冷えてしまうのは辛いですよね。

雨で濡れていたりすると、寒さ倍増です。そんなときにもストールが活躍。ふんわり肩にかけたり、膝にかけたり。ものすごく冷えてしまうときは、見た目よりも体調が大事!というわけで衣紋のところ、首回りにすっぽりストールを巻いてしまいます。実は衣紋を抜いたところって、本当に冷えるんですよね。

こうすると、首のうしろの付け根の「大椎(だいつい)」というツボがあたたまりますので、体全体が暖まります。

冷房対策としては、わたしはもうひとつ薄手のアームカバーを持ち歩いています。着物は意外と肘が冷えてしまうもの。寒いな、と思ったら肘の部分にアームカバーをつけます。見た目が気になるときは中のほうにたくしあげておけば、あまり見えませんよ。

夏は暑さ対策ばかりに目がいきがちですが、実は雨や冷房対策も、快適に過ごすためには大切なポイント。ストールなどのアイテムを上手く取り入れながら、快適に梅雨をのりきりましょう!

降るか降らないかわからない、天候が不安定なとき、雨コートまで持って歩くのも‥‥というとき、1枚持ち歩くと安心。頼れる味方になります。

また逆に、日差しがジリジリという時には、日よけにもなってくれる万能選手です。バッグにブローチやストールクリップを一つつけておくと、ストールを羽織った時にストール留めに使えて便利ですよ。

そしてこの時期もうひとつ読めないのが冷房。びっくりするほど効いているときがあり、ムシムシの屋外から中に入って一転冷えきってしまうことも。着物の場合は、洋服ほどダイレクトに冷えることはありませんが、それでも映画館や観劇の時など、動けないのに冷えてしまうのは辛いですよね。

雨で濡れていたりすると、寒さ倍増です。そんなときにもストールが活躍。ふんわり肩にかけたり、膝にかけたり。ものすごく冷えてしまうときは、見た目よりも体調が大事!というわけで衣紋のところ、首回りにすっぽりストールを巻いてしまいます。実は衣紋を抜いたところって、本当に冷えるんですよね。

こうすると、首のうしろの付け根の「大椎(だいつい)」というツボがあたたまりますので、体全体が暖まります。

冷房対策としては、わたしはもうひとつ薄手のアームカバーを持ち歩いています。着物は意外と肘が冷えてしまうもの。寒いな、と思ったら肘の部分にアームカバーをつけます。見た目が気になるときは中のほうにたくしあげておけば、あまり見えませんよ。

夏は暑さ対策ばかりに目がいきがちですが、実は雨や冷房対策も、快適に過ごすためには大切なポイント。ストールなどのアイテムを上手く取り入れながら、快適に梅雨をのりきりましょう! そして自分的にポイントが高かったのは、取手についている房! 雨の日でもお気に入りの傘があると思うと、うきうきおでかけできそうです。

先生は好きな色優先で、紫の傘の真ん中に黄色のぼかしが入っている月夜のような傘を。気に入った色を選ぶのも、なにより本人の気持ちがあがるので表情がよくなります。そういう選択肢もいいですね。

先日、午後から雨予報のときに、この傘を初めて使いました。雨に強い紬の着物でコーデを決めて、お気に入りの色の雨コートをバッグに入れて、足元は濡れても平気な雨草履か、合皮の草履。降ってきたら、さっとコートを羽織って、傘をさせばOK。

そして自分的にポイントが高かったのは、取手についている房! 雨の日でもお気に入りの傘があると思うと、うきうきおでかけできそうです。

先生は好きな色優先で、紫の傘の真ん中に黄色のぼかしが入っている月夜のような傘を。気に入った色を選ぶのも、なにより本人の気持ちがあがるので表情がよくなります。そういう選択肢もいいですね。

先日、午後から雨予報のときに、この傘を初めて使いました。雨に強い紬の着物でコーデを決めて、お気に入りの色の雨コートをバッグに入れて、足元は濡れても平気な雨草履か、合皮の草履。降ってきたら、さっとコートを羽織って、傘をさせばOK。

なんでしょうか、このどや顔(笑)。傘1本で、雨なのにとても気分のよい一日になりました。

そのほかに、雨の日にバッグに入っていると安心なのが、手拭。二枚入れておくと、首元の保護や雨を拭くのに重宝します。濡れるのが嫌な素材のバッグだったら、エコバッグをもっておいて、その中に入れてしまいます。

あまりに足元が濡れそうなときのために、着物のすそをめくって帯のところで留めるための腰紐かクリップ、替えの足袋もあると安心。

単衣の季節は、実は梅雨や台風など、雨とのにらめっこが続く季節でもあります。お気に入りの雨の日おでかけセットを作っておいて、雨の日のおでかけも楽しんでしまいましょう!

なんでしょうか、このどや顔(笑)。傘1本で、雨なのにとても気分のよい一日になりました。

そのほかに、雨の日にバッグに入っていると安心なのが、手拭。二枚入れておくと、首元の保護や雨を拭くのに重宝します。濡れるのが嫌な素材のバッグだったら、エコバッグをもっておいて、その中に入れてしまいます。

あまりに足元が濡れそうなときのために、着物のすそをめくって帯のところで留めるための腰紐かクリップ、替えの足袋もあると安心。

単衣の季節は、実は梅雨や台風など、雨とのにらめっこが続く季節でもあります。お気に入りの雨の日おでかけセットを作っておいて、雨の日のおでかけも楽しんでしまいましょう! 6月は単衣の他に、この時期しか着られない紗袷という贅沢な着物があります。本来は一年の中で6月末の10日間しか着られない、と言われたものですが、今は単衣と同じ扱いで6月と9月に着用します。

襦袢は、中旬くらいまでは単衣で以降は絽なのですが、下に着るものなのでかなりなフライングも平気なのではないでしょうか(笑)。

着物のコーディネートを考える時には、いつも季節と格の決まり事と、手持ちのものと着たいものとの間でうーんと唸ってばかり。でも、これを考えるのもキモノの愉しみの一つだと思うのです。

改まった場合でなければ、「絶対こうでなくてはならない」ということはありません。

たくさんキモトモができて、皆それぞれの着こなしを楽しんでいることを知りました。答えは一つではないと、いつも思います。

好ましいと思う着物姿も千差万別。よく「あなた間違ってるわよ!」と言う人がいますが、程度にもよりますが(笑)間違ってるというあなたが間違ってるんじゃ? と思ってしまいます。

正解不正解じゃなく、素敵かどうか、そんな基準のほうが、楽しく着られる気がします。

一方で、私はこれが着たいから着る! の一点張りも見苦しく感じるときがあります。緩やかに、でも自然と季節の決まりを意識した着こなしで「もうそんな季節なのね」と見る人に感じてもらうのも、着物の魅力かと思います。

せっかく着物を着るのですもの、自分も周りの人も快適な、着こなしがしたいですね。

6月は単衣の他に、この時期しか着られない紗袷という贅沢な着物があります。本来は一年の中で6月末の10日間しか着られない、と言われたものですが、今は単衣と同じ扱いで6月と9月に着用します。

襦袢は、中旬くらいまでは単衣で以降は絽なのですが、下に着るものなのでかなりなフライングも平気なのではないでしょうか(笑)。

着物のコーディネートを考える時には、いつも季節と格の決まり事と、手持ちのものと着たいものとの間でうーんと唸ってばかり。でも、これを考えるのもキモノの愉しみの一つだと思うのです。

改まった場合でなければ、「絶対こうでなくてはならない」ということはありません。

たくさんキモトモができて、皆それぞれの着こなしを楽しんでいることを知りました。答えは一つではないと、いつも思います。

好ましいと思う着物姿も千差万別。よく「あなた間違ってるわよ!」と言う人がいますが、程度にもよりますが(笑)間違ってるというあなたが間違ってるんじゃ? と思ってしまいます。

正解不正解じゃなく、素敵かどうか、そんな基準のほうが、楽しく着られる気がします。

一方で、私はこれが着たいから着る! の一点張りも見苦しく感じるときがあります。緩やかに、でも自然と季節の決まりを意識した着こなしで「もうそんな季節なのね」と見る人に感じてもらうのも、着物の魅力かと思います。

せっかく着物を着るのですもの、自分も周りの人も快適な、着こなしがしたいですね。

羽織姿のわに的萌えポイントは、実は後ろ姿。帯で盛り上がってる背中のぽっこり感が可愛いところ、羽織の振りから、着物と襦袢の長さがぴったりと揃って色がこぼれているとうっとりです。自分で着たときも,何度も振りを触ってしまいます(^^)

この長さがぴったり添うためには、羽織の袖丈を気持ち控えて仕立てるとよいのだとか。もし、羽織の袖丈が長くてあわない場合は羽織の振りの部分を少し縫い止めると着物が飛び出てきません。

また、羽織はちりよけの役割も。私は帯の汚れ防止のために着ることもあります。お天気の怪しいときなど、洗える羽織を羽織れば、ちょっとした雨除けにもなります。昨年、セールで洗える夏物の羽織(といってもあまり透けない)を作ったので、着用を楽しみにしている私です。着られる時期は限られるので贅沢なものですが、透ける羽織に憧れていたので思い切って!

アンティークや古着などでは、紗、絽、二重紗など透ける羽織もたくさん見かけます。今より着物を着る機会の多かった時代にはもっと羽織が活躍していたのではないでしょうか。

羽織紐も、紐だけでなくビーズや石などで作ったものも可愛いです。アクセサリー感覚で楽しめますよ。羽織が好きすぎて、たまに洋服の上に羽織っているわにこです(笑)

もっと羽織を着てみませんか?

羽織姿のわに的萌えポイントは、実は後ろ姿。帯で盛り上がってる背中のぽっこり感が可愛いところ、羽織の振りから、着物と襦袢の長さがぴったりと揃って色がこぼれているとうっとりです。自分で着たときも,何度も振りを触ってしまいます(^^)

この長さがぴったり添うためには、羽織の袖丈を気持ち控えて仕立てるとよいのだとか。もし、羽織の袖丈が長くてあわない場合は羽織の振りの部分を少し縫い止めると着物が飛び出てきません。

また、羽織はちりよけの役割も。私は帯の汚れ防止のために着ることもあります。お天気の怪しいときなど、洗える羽織を羽織れば、ちょっとした雨除けにもなります。昨年、セールで洗える夏物の羽織(といってもあまり透けない)を作ったので、着用を楽しみにしている私です。着られる時期は限られるので贅沢なものですが、透ける羽織に憧れていたので思い切って!

アンティークや古着などでは、紗、絽、二重紗など透ける羽織もたくさん見かけます。今より着物を着る機会の多かった時代にはもっと羽織が活躍していたのではないでしょうか。

羽織紐も、紐だけでなくビーズや石などで作ったものも可愛いです。アクセサリー感覚で楽しめますよ。羽織が好きすぎて、たまに洋服の上に羽織っているわにこです(笑)

もっと羽織を着てみませんか?

その後は、池袋に移動して勉強会の新歓でさくら肉をいただいて乾杯。一足早い、桜さくらの桜尽くし。なんか、大人になったなあ、なんて思う一日でございました。

これから春本番! ソメイヨシノの開花が待たれますね。お花見コーデはどうしましょう。いち利モールの試着室でまたまた妄想してみました。

その後は、池袋に移動して勉強会の新歓でさくら肉をいただいて乾杯。一足早い、桜さくらの桜尽くし。なんか、大人になったなあ、なんて思う一日でございました。

これから春本番! ソメイヨシノの開花が待たれますね。お花見コーデはどうしましょう。いち利モールの試着室でまたまた妄想してみました。

花の模様がなくても、桜コーデの出来上がり♪ まさに自分が桜の木になった気分で!(どんだけ妄想)

桜色のタッセルの帯飾りなどしても気分が盛り上がりそうです! 桜コーデでお花見、楽しんでくださいね!

花の模様がなくても、桜コーデの出来上がり♪ まさに自分が桜の木になった気分で!(どんだけ妄想)

桜色のタッセルの帯飾りなどしても気分が盛り上がりそうです! 桜コーデでお花見、楽しんでくださいね!

袴をはく時は着物を短く着付けますから、裾さばきが格段に楽になりますし、草履じゃなくてブーツや短靴(パンプスもOK)なんですよ。かなり活動的に動いても大丈夫で便利なものなんです。

でもやっぱり袴で外出するのはためらわれる年齢のアナタ(私のことですね、わはは)。実は卒業式シーズンはオトナの女性が袴をはいて外に出ても「先生かしら」程度でお目こぼし(笑)いただけるので、袴をはいて外出するチャンス! 慣れて来たらその他のシーズンにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

そんなワタクシですが、昨年より女子袴普及部の活動に参加しております! 実はまだ外出叶っておりませんが、先輩方が袴姿で街を闊歩されている姿は年齢不問でかっこいい。先入観にとらわれて、袴を楽しまないなんてもったいないという気持ちになって参りました。もっと袴を。

式典では着ませんが、普段着としての袴には羽織もとっても似合うんですよ。

この3月は、袴での外出を目論んでいるワタクシです!! 無論、袴は無地でございますが(爆) あとは、袴を仕舞う紐の結び方を覚えなくては(><)何度やっても説明書を見ながらじゃないとできないんです‥‥。美しい紐の始末の形、マスターするぞ!

生きているうちに、やってみたいことは何でもやってみよう! なんて気持ちになっている、春間近でございました。

袴をはく時は着物を短く着付けますから、裾さばきが格段に楽になりますし、草履じゃなくてブーツや短靴(パンプスもOK)なんですよ。かなり活動的に動いても大丈夫で便利なものなんです。

でもやっぱり袴で外出するのはためらわれる年齢のアナタ(私のことですね、わはは)。実は卒業式シーズンはオトナの女性が袴をはいて外に出ても「先生かしら」程度でお目こぼし(笑)いただけるので、袴をはいて外出するチャンス! 慣れて来たらその他のシーズンにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

そんなワタクシですが、昨年より女子袴普及部の活動に参加しております! 実はまだ外出叶っておりませんが、先輩方が袴姿で街を闊歩されている姿は年齢不問でかっこいい。先入観にとらわれて、袴を楽しまないなんてもったいないという気持ちになって参りました。もっと袴を。

式典では着ませんが、普段着としての袴には羽織もとっても似合うんですよ。

この3月は、袴での外出を目論んでいるワタクシです!! 無論、袴は無地でございますが(爆) あとは、袴を仕舞う紐の結び方を覚えなくては(><)何度やっても説明書を見ながらじゃないとできないんです‥‥。美しい紐の始末の形、マスターするぞ!

生きているうちに、やってみたいことは何でもやってみよう! なんて気持ちになっている、春間近でございました。

防寒対策は、とにかく首、手首、足首をカバーして。着物は重ね着ですし、帯まわりも暖かいですから、下着を着込んでしまうと暖かい室内で暑い思いをすることも。マフラー、手袋、アームカバー、膝下の足袋下タイツなど着脱可能なもので調節するとよいでしょう。

外で過ごす時間が多い場合は、使い捨てカイロを持ったり帯にはさんだりもよいです(これも貼るタイプを背中などに貼ってしまうと暑くなったとき困るので、取り出せる場所に)。

雪対策としては、着物が濡れたり汚れたりしないように、雨コートを着て(二部式なら下だけでOK)、その上から防寒のコートを。もしくは、道行き等を羽織った上から雨コートを着ればOK。気温と相談してプラスマイナスしてください。

寒くてサラサラの雪ならまだよいのですが、ボタ雪や溶けかけで泥はねが懸念される場合は裾をまくっておくか、洗える着物にしてしまうのもテ。

そして足元ですが「雪国の草履」といえば、憧れるのが「アザラシの毛皮の草履」です。アザラシの毛皮は撥水もしてくれ、暖かいのだとか。見た目もゴージャスで暖かそうです! 他にも、底の部分に凸凹加工がしてある、雪でも滑りにくい草履もあるそうです。

ですがですが。雪国の人に聞いてみたら「つま先も足元も寒いし、着物でもブーツはいて移動して、会場で履き替えるよ。普段着だったらそのまま」とばっさり。あ、ですよねー。

荷物は増えちゃうかもですが、一番賢い方法かも。車移動や、クロークがある場所へ行ったりするのであれば問題なし。着物=草履&下駄、と決めつけないで、状況を見て判断するフレキシブルさが大切なんですね。

ついつい着物はお約束がたくさんあって、正解かどうか答え探しにやっきになってしまう部分がありますが、ハードルをあげすぎて着ること自体を止めてしまうよりは、少し外れたってなんだって、着て楽しむ、お洒落をする、そういう気持ちのほうを大切にしたいなと、思う年のはじめでした。

防寒対策は、とにかく首、手首、足首をカバーして。着物は重ね着ですし、帯まわりも暖かいですから、下着を着込んでしまうと暖かい室内で暑い思いをすることも。マフラー、手袋、アームカバー、膝下の足袋下タイツなど着脱可能なもので調節するとよいでしょう。

外で過ごす時間が多い場合は、使い捨てカイロを持ったり帯にはさんだりもよいです(これも貼るタイプを背中などに貼ってしまうと暑くなったとき困るので、取り出せる場所に)。

雪対策としては、着物が濡れたり汚れたりしないように、雨コートを着て(二部式なら下だけでOK)、その上から防寒のコートを。もしくは、道行き等を羽織った上から雨コートを着ればOK。気温と相談してプラスマイナスしてください。

寒くてサラサラの雪ならまだよいのですが、ボタ雪や溶けかけで泥はねが懸念される場合は裾をまくっておくか、洗える着物にしてしまうのもテ。

そして足元ですが「雪国の草履」といえば、憧れるのが「アザラシの毛皮の草履」です。アザラシの毛皮は撥水もしてくれ、暖かいのだとか。見た目もゴージャスで暖かそうです! 他にも、底の部分に凸凹加工がしてある、雪でも滑りにくい草履もあるそうです。

ですがですが。雪国の人に聞いてみたら「つま先も足元も寒いし、着物でもブーツはいて移動して、会場で履き替えるよ。普段着だったらそのまま」とばっさり。あ、ですよねー。

荷物は増えちゃうかもですが、一番賢い方法かも。車移動や、クロークがある場所へ行ったりするのであれば問題なし。着物=草履&下駄、と決めつけないで、状況を見て判断するフレキシブルさが大切なんですね。

ついつい着物はお約束がたくさんあって、正解かどうか答え探しにやっきになってしまう部分がありますが、ハードルをあげすぎて着ること自体を止めてしまうよりは、少し外れたってなんだって、着て楽しむ、お洒落をする、そういう気持ちのほうを大切にしたいなと、思う年のはじめでした。