これはイタダキ!アイデア! 帯の下や胸元に入れる場合にも応用がききますね。その場合にも、てぬぐいやミニタオルでくるんで、着物や帯に水滴がつかないようにしてくださいね。

炎天下、ちょっと長い時間歩かなければならなかったりする時など本当にこの保冷剤の冷たさがありがたいものです。

荷物にはなりますが、熱中症で倒れたりしないためにも、水分補給のペットボトルや水筒とミニ保冷剤は、真夏の必須アイテム。プラス日傘、扇子、てぬぐいで炎天下夏着物のおでかけを乗り切りましょう!

これはイタダキ!アイデア! 帯の下や胸元に入れる場合にも応用がききますね。その場合にも、てぬぐいやミニタオルでくるんで、着物や帯に水滴がつかないようにしてくださいね。

炎天下、ちょっと長い時間歩かなければならなかったりする時など本当にこの保冷剤の冷たさがありがたいものです。

荷物にはなりますが、熱中症で倒れたりしないためにも、水分補給のペットボトルや水筒とミニ保冷剤は、真夏の必須アイテム。プラス日傘、扇子、てぬぐいで炎天下夏着物のおでかけを乗り切りましょう!真夏の着物、暑さ対策に保冷剤☆冷たさ長持ちの術の巻

これはイタダキ!アイデア! 帯の下や胸元に入れる場合にも応用がききますね。その場合にも、てぬぐいやミニタオルでくるんで、着物や帯に水滴がつかないようにしてくださいね。

炎天下、ちょっと長い時間歩かなければならなかったりする時など本当にこの保冷剤の冷たさがありがたいものです。

荷物にはなりますが、熱中症で倒れたりしないためにも、水分補給のペットボトルや水筒とミニ保冷剤は、真夏の必須アイテム。プラス日傘、扇子、てぬぐいで炎天下夏着物のおでかけを乗り切りましょう!

これはイタダキ!アイデア! 帯の下や胸元に入れる場合にも応用がききますね。その場合にも、てぬぐいやミニタオルでくるんで、着物や帯に水滴がつかないようにしてくださいね。

炎天下、ちょっと長い時間歩かなければならなかったりする時など本当にこの保冷剤の冷たさがありがたいものです。

荷物にはなりますが、熱中症で倒れたりしないためにも、水分補給のペットボトルや水筒とミニ保冷剤は、真夏の必須アイテム。プラス日傘、扇子、てぬぐいで炎天下夏着物のおでかけを乗り切りましょう!体型&汗対策、浴衣のインナーはこれで決まり☆の巻

暑くてもインナーは省略しないで汗とり対策をしっかりしたほうが、結果として汗ではりついたり、そのまま冷房の場所で寒い思いをしたりということがなくなるので、結果快適に過ごせます。

普段着物を着る方にはアタリマエのことばかりだとは思いますが、浴衣は着物よりハードルが低いですから、「着てみようかな」という方も多いはず。先輩方、コーディネートも大事ですが、ぜひ快適インナーのアドバイスをしてあげてください\(^O^)/

体型も暑いと感じる感覚も個人個人で違いますから、慣れてきたら、どんどん自分なりに試行錯誤でアイテムを引いたり足したりしてみてください。

体型&汗対策でより快適に美しく、浴衣を着こなしてくださいね! 素敵な夏の想い出残そうぜ☆

暑くてもインナーは省略しないで汗とり対策をしっかりしたほうが、結果として汗ではりついたり、そのまま冷房の場所で寒い思いをしたりということがなくなるので、結果快適に過ごせます。

普段着物を着る方にはアタリマエのことばかりだとは思いますが、浴衣は着物よりハードルが低いですから、「着てみようかな」という方も多いはず。先輩方、コーディネートも大事ですが、ぜひ快適インナーのアドバイスをしてあげてください\(^O^)/

体型も暑いと感じる感覚も個人個人で違いますから、慣れてきたら、どんどん自分なりに試行錯誤でアイテムを引いたり足したりしてみてください。

体型&汗対策でより快適に美しく、浴衣を着こなしてくださいね! 素敵な夏の想い出残そうぜ☆変わりやすい天気に冷房対策に、大判のストールを☆の巻

降るか降らないかわからない、天候が不安定なとき、雨コートまで持って歩くのも‥‥というとき、1枚持ち歩くと安心。頼れる味方になります。

また逆に、日差しがジリジリという時には、日よけにもなってくれる万能選手です。バッグにブローチやストールクリップを一つつけておくと、ストールを羽織った時にストール留めに使えて便利ですよ。

そしてこの時期もうひとつ読めないのが冷房。びっくりするほど効いているときがあり、ムシムシの屋外から中に入って一転冷えきってしまうことも。着物の場合は、洋服ほどダイレクトに冷えることはありませんが、それでも映画館や観劇の時など、動けないのに冷えてしまうのは辛いですよね。

雨で濡れていたりすると、寒さ倍増です。そんなときにもストールが活躍。ふんわり肩にかけたり、膝にかけたり。ものすごく冷えてしまうときは、見た目よりも体調が大事!というわけで衣紋のところ、首回りにすっぽりストールを巻いてしまいます。実は衣紋を抜いたところって、本当に冷えるんですよね。

こうすると、首のうしろの付け根の「大椎(だいつい)」というツボがあたたまりますので、体全体が暖まります。

冷房対策としては、わたしはもうひとつ薄手のアームカバーを持ち歩いています。着物は意外と肘が冷えてしまうもの。寒いな、と思ったら肘の部分にアームカバーをつけます。見た目が気になるときは中のほうにたくしあげておけば、あまり見えませんよ。

夏は暑さ対策ばかりに目がいきがちですが、実は雨や冷房対策も、快適に過ごすためには大切なポイント。ストールなどのアイテムを上手く取り入れながら、快適に梅雨をのりきりましょう!

降るか降らないかわからない、天候が不安定なとき、雨コートまで持って歩くのも‥‥というとき、1枚持ち歩くと安心。頼れる味方になります。

また逆に、日差しがジリジリという時には、日よけにもなってくれる万能選手です。バッグにブローチやストールクリップを一つつけておくと、ストールを羽織った時にストール留めに使えて便利ですよ。

そしてこの時期もうひとつ読めないのが冷房。びっくりするほど効いているときがあり、ムシムシの屋外から中に入って一転冷えきってしまうことも。着物の場合は、洋服ほどダイレクトに冷えることはありませんが、それでも映画館や観劇の時など、動けないのに冷えてしまうのは辛いですよね。

雨で濡れていたりすると、寒さ倍増です。そんなときにもストールが活躍。ふんわり肩にかけたり、膝にかけたり。ものすごく冷えてしまうときは、見た目よりも体調が大事!というわけで衣紋のところ、首回りにすっぽりストールを巻いてしまいます。実は衣紋を抜いたところって、本当に冷えるんですよね。

こうすると、首のうしろの付け根の「大椎(だいつい)」というツボがあたたまりますので、体全体が暖まります。

冷房対策としては、わたしはもうひとつ薄手のアームカバーを持ち歩いています。着物は意外と肘が冷えてしまうもの。寒いな、と思ったら肘の部分にアームカバーをつけます。見た目が気になるときは中のほうにたくしあげておけば、あまり見えませんよ。

夏は暑さ対策ばかりに目がいきがちですが、実は雨や冷房対策も、快適に過ごすためには大切なポイント。ストールなどのアイテムを上手く取り入れながら、快適に梅雨をのりきりましょう!ちょっと復習 着物・浴衣の畳み方のコツの巻

どうして猫ってこうなんでしょうね(笑)油断も隙もありません。そのまま仕舞っておこうかと思いましたが、やめて夏物に交換させてもらいました。

夏物を出してみると、意外と忘れているものがあったり(汗)、枚数があったり毎年びっくりです。そして、毎年「しまったぁ~」と思うのがたたみジワ。どんなに気をつけても、薄物は軽いせいなのか、畳紙の中で動いてしまい、いらんところにシワが入ってしまっていたりするんですよね~。

お手入れに出すと、ずれないように薄紙が中にきちんと入れられてきたりしますが、家庭での保管ではなかなかそこまでは難しいですね。1枚の畳紙に複数枚入れたりするとあまり動かなかったりもします。

浴衣類は生地がすべりにくいので、ズレてシワができるということは少ないですが、きちんとたたんでおかないとダメージが大きい。

「丁寧に着物や浴衣を畳む」ことを心がけることが、大事ですね。

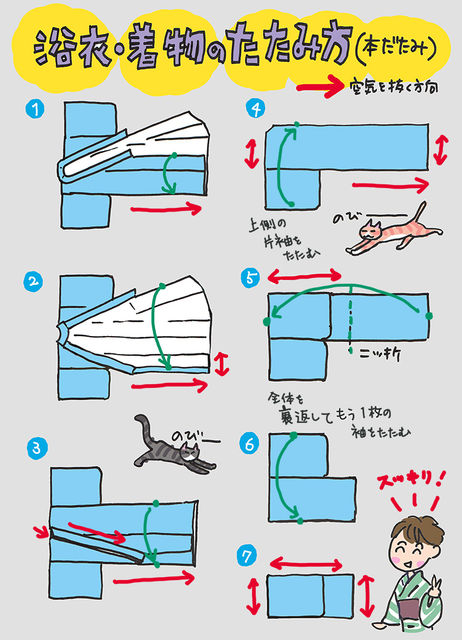

いまさらですが、畳み方をイラストにしてみました。

どうして猫ってこうなんでしょうね(笑)油断も隙もありません。そのまま仕舞っておこうかと思いましたが、やめて夏物に交換させてもらいました。

夏物を出してみると、意外と忘れているものがあったり(汗)、枚数があったり毎年びっくりです。そして、毎年「しまったぁ~」と思うのがたたみジワ。どんなに気をつけても、薄物は軽いせいなのか、畳紙の中で動いてしまい、いらんところにシワが入ってしまっていたりするんですよね~。

お手入れに出すと、ずれないように薄紙が中にきちんと入れられてきたりしますが、家庭での保管ではなかなかそこまでは難しいですね。1枚の畳紙に複数枚入れたりするとあまり動かなかったりもします。

浴衣類は生地がすべりにくいので、ズレてシワができるということは少ないですが、きちんとたたんでおかないとダメージが大きい。

「丁寧に着物や浴衣を畳む」ことを心がけることが、大事ですね。

いまさらですが、畳み方をイラストにしてみました。

畳む時には、縫い目、ついた折り目に添って、丁寧にイラストの赤い矢印の方向へ手を動かし、空気を抜きます。主に空気の出口がある方向へ抜いていきます。左右を対照にきちんとあわせ、布の間の空気を丁寧に抜くことでズレにくく、余分な皺が入りにくくなります。

最後に全体を二つ折、三つ折りにするときだけはふんわりと。ここにシワがくっきり入ってしまうのは、縫い目がない部分なのでNGです。この部分に筋を入れないために筒状のクッションや棒を入れたりすることもあります。

浴衣や綿麻、麻の着物は、畳んだら一度寝押しをすると気持ちよく空気が抜けて落ち着きます。寝押しは、きちんとたたんで畳紙などにはさみ、布団の下に敷いて、文字通り上で寝ます(笑)。

布団でなくても、畳紙の上に平らな板などを乗せて,少し重い物を置いてプレスしてもよいでしょう。

このとき、きちんと畳んでないと変なところにプレスじわが入ってしまいますので、くれぐれも「きちんと畳む」ことをお忘れなく!

数々の「ありゃりゃ」をやらかしてきたわたくしからの、心の叫びでございます(笑)。

夏の浴衣、着物は自分で洗うことも多いもの。仕上げの畳み方を丁寧にして、気持ちよく袖を通しましょう。

畳む時には、縫い目、ついた折り目に添って、丁寧にイラストの赤い矢印の方向へ手を動かし、空気を抜きます。主に空気の出口がある方向へ抜いていきます。左右を対照にきちんとあわせ、布の間の空気を丁寧に抜くことでズレにくく、余分な皺が入りにくくなります。

最後に全体を二つ折、三つ折りにするときだけはふんわりと。ここにシワがくっきり入ってしまうのは、縫い目がない部分なのでNGです。この部分に筋を入れないために筒状のクッションや棒を入れたりすることもあります。

浴衣や綿麻、麻の着物は、畳んだら一度寝押しをすると気持ちよく空気が抜けて落ち着きます。寝押しは、きちんとたたんで畳紙などにはさみ、布団の下に敷いて、文字通り上で寝ます(笑)。

布団でなくても、畳紙の上に平らな板などを乗せて,少し重い物を置いてプレスしてもよいでしょう。

このとき、きちんと畳んでないと変なところにプレスじわが入ってしまいますので、くれぐれも「きちんと畳む」ことをお忘れなく!

数々の「ありゃりゃ」をやらかしてきたわたくしからの、心の叫びでございます(笑)。

夏の浴衣、着物は自分で洗うことも多いもの。仕上げの畳み方を丁寧にして、気持ちよく袖を通しましょう。

豪華絢爛!能衣装の美 幽玄の世界へ誘われてみたよ~の巻

キャプション:ロビーに展示されていた細川家伝来能衣装 金地撫子ニ蝶文様唐織の写し(部分)。豪華絢爛です! 家一軒くらい建つ金額らしいです!

着付を勉強している身としても、目が釘付けです!

実際の衣装の着付は、役者同士で楽屋で行うそう。役者さんは着付もできなくてはなりません。紐の締まり具合は「おしまり」と聞いて確認し、位置は「おあたり」と言って確認するそうです。

「苦しくないですか?」というかんじでしょうか。

今回は、若い女性の出立(いでたち)。男性である能楽師さんが、どう女性の扮装をしていくのか。

まずは体型補正と装束の保護のため、汗とりを兼ねた胴着という真綿に絹を挟んだ下着をつけて、その上に織箔(摺箔にする事も)という、金糸で模様をつけた着物を着た状態で登場。

そこから、先生が手際よく、美しく能装束を着付けていかれます。

大口(袴)を履くときは「ばね」というY字型の木の支えを使い、腰のところを大きく高く張るようにします。

そして金箔に藤の模様のはいった腰帯(飾り)をつけます。腰帯は、上に長絹(上着)を羽織ってしまうと隠れてしまい、舞う時に長絹が翻るとちらりと見えるだけ。それも美学ですね。

次に、鬘(かずら)をつけていきます。形になっているものをカポっとかぶるのではなく、長い髪が紐につけられ、ただ垂れている状態になっているものを、頭にかぶせて紐で固定し、髪型を作り、後で一つにくくって「元結(もっとい)」という白い紐で結います。

美しく櫛で整え、鬘帯をつけます。この鬘帯、着物のモチーフとしてもよく使われていますね。「鬘帯文(かずらおびもん)」という言葉は聞かれたことがあるのではないでしょうか。紐状のモチーフの中に、様々な古典的文様が描かれるもので、袋帯の文様や友禅染めによく使われます。

この、髪型を整えるのも毎回、舞台のたびに行うのだそうです。

そして長絹(ちょうけん)を羽織ります。直垂(ひたたれ)に似た、絽地の能装束で、今回は、白地に美しい藤模様のものでした。

舞うときにはだけないよう、胸元を縫いとめ、胸紐を結びます。

そしていよいよ、面(おもて)。能において、面は神聖なもの。いただいて、厳かに面をかけます。こうして役者は役と一体になるのだそう。

今回は「若女」という若い女性の面でした。

能面は、見せていただいたときに驚いたのですが、びっくりするくらい目の穴が小さくて視野が狭く、口の穴も本当に小さくしかあいていません。一種の極限状態の中で、役に入り切って演じるのでしょうか。

面をつけたら、扇を持たせてもらって(この扇には表裏があり、自分では確認できないので、持たせてくれた人を信頼するしかないそう(笑))、美しい佇まいの女人となりました。

キャプション:ロビーに展示されていた細川家伝来能衣装 金地撫子ニ蝶文様唐織の写し(部分)。豪華絢爛です! 家一軒くらい建つ金額らしいです!

着付を勉強している身としても、目が釘付けです!

実際の衣装の着付は、役者同士で楽屋で行うそう。役者さんは着付もできなくてはなりません。紐の締まり具合は「おしまり」と聞いて確認し、位置は「おあたり」と言って確認するそうです。

「苦しくないですか?」というかんじでしょうか。

今回は、若い女性の出立(いでたち)。男性である能楽師さんが、どう女性の扮装をしていくのか。

まずは体型補正と装束の保護のため、汗とりを兼ねた胴着という真綿に絹を挟んだ下着をつけて、その上に織箔(摺箔にする事も)という、金糸で模様をつけた着物を着た状態で登場。

そこから、先生が手際よく、美しく能装束を着付けていかれます。

大口(袴)を履くときは「ばね」というY字型の木の支えを使い、腰のところを大きく高く張るようにします。

そして金箔に藤の模様のはいった腰帯(飾り)をつけます。腰帯は、上に長絹(上着)を羽織ってしまうと隠れてしまい、舞う時に長絹が翻るとちらりと見えるだけ。それも美学ですね。

次に、鬘(かずら)をつけていきます。形になっているものをカポっとかぶるのではなく、長い髪が紐につけられ、ただ垂れている状態になっているものを、頭にかぶせて紐で固定し、髪型を作り、後で一つにくくって「元結(もっとい)」という白い紐で結います。

美しく櫛で整え、鬘帯をつけます。この鬘帯、着物のモチーフとしてもよく使われていますね。「鬘帯文(かずらおびもん)」という言葉は聞かれたことがあるのではないでしょうか。紐状のモチーフの中に、様々な古典的文様が描かれるもので、袋帯の文様や友禅染めによく使われます。

この、髪型を整えるのも毎回、舞台のたびに行うのだそうです。

そして長絹(ちょうけん)を羽織ります。直垂(ひたたれ)に似た、絽地の能装束で、今回は、白地に美しい藤模様のものでした。

舞うときにはだけないよう、胸元を縫いとめ、胸紐を結びます。

そしていよいよ、面(おもて)。能において、面は神聖なもの。いただいて、厳かに面をかけます。こうして役者は役と一体になるのだそう。

今回は「若女」という若い女性の面でした。

能面は、見せていただいたときに驚いたのですが、びっくりするくらい目の穴が小さくて視野が狭く、口の穴も本当に小さくしかあいていません。一種の極限状態の中で、役に入り切って演じるのでしょうか。

面をつけたら、扇を持たせてもらって(この扇には表裏があり、自分では確認できないので、持たせてくれた人を信頼するしかないそう(笑))、美しい佇まいの女人となりました。

キャプション:着付の実演、美しい着装と最後の始末まで、素晴らしい手際に感動!

「春の夜の 闇はあやなし 梅の花

色こそみえね 香やは隠るる」

「東北(とうぼく)」という演目の和泉式部の霊。

さわりの謡を、観客も声を出して一緒に謡わせてもらって、和泉式部の舞を堪能。中身は男性のはずなのに、梅の香が薫る中、僧の夢の中に現れた美しい式部がそこに。すごい‥‥‥!!

そして、声を肚から出して謡うのも気持ちいい!!

舞も、かっこいい!!

日本人のDNAに組み込まれている「これカッコイイ!!」を狙い撃ちされたみたいな気分です。も、ほーんと、中学校でヒップホップダンス必修とかやるくらいなら、仕舞必修でしょう!!浴衣で仕舞でしょう!!(鼻息)と真剣に思いました。

この日は子どもと一緒に行ったのですが、途中で寝てしまうかとおもいきや、装束の着付など食い入るように見ていました。今日のこと、なにか心に残ったらいいなあと思いながら、感動の余韻を胸に会場を後にいたしました。一緒にいってくれた友人も「謡、やりたーい!」とキラキラ。わかるー!!

キャプション:着付の実演、美しい着装と最後の始末まで、素晴らしい手際に感動!

「春の夜の 闇はあやなし 梅の花

色こそみえね 香やは隠るる」

「東北(とうぼく)」という演目の和泉式部の霊。

さわりの謡を、観客も声を出して一緒に謡わせてもらって、和泉式部の舞を堪能。中身は男性のはずなのに、梅の香が薫る中、僧の夢の中に現れた美しい式部がそこに。すごい‥‥‥!!

そして、声を肚から出して謡うのも気持ちいい!!

舞も、かっこいい!!

日本人のDNAに組み込まれている「これカッコイイ!!」を狙い撃ちされたみたいな気分です。も、ほーんと、中学校でヒップホップダンス必修とかやるくらいなら、仕舞必修でしょう!!浴衣で仕舞でしょう!!(鼻息)と真剣に思いました。

この日は子どもと一緒に行ったのですが、途中で寝てしまうかとおもいきや、装束の着付など食い入るように見ていました。今日のこと、なにか心に残ったらいいなあと思いながら、感動の余韻を胸に会場を後にいたしました。一緒にいってくれた友人も「謡、やりたーい!」とキラキラ。わかるー!!

現代の着物にも、能のモチーフはたくさん取り入れられています。般若、翁の面だけじゃなく、鬘帯や唐織など、ちょっと気にして探してみると面白いかもしれません。

お能も、演目にちなんだモチーフを取り入れた着物のコーデで鑑賞に行けたりしたら上級者ですよね。でも、いつも鑑賞中に睡魔に襲われてしまう私‥‥。でも観客がものすご~くリラックスして眠りに誘われるのは、その舞台が素晴らしいからだそうですよ?(言い訳?)

難しいとばかり敬遠しがちな能ですが、物語ばかりでなく、美しい装束や面の鑑賞も楽しみのひとつです。歌舞伎や文楽とはまた違った魅力の伝統芸能の世界に触れてみませんか?

現代の着物にも、能のモチーフはたくさん取り入れられています。般若、翁の面だけじゃなく、鬘帯や唐織など、ちょっと気にして探してみると面白いかもしれません。

お能も、演目にちなんだモチーフを取り入れた着物のコーデで鑑賞に行けたりしたら上級者ですよね。でも、いつも鑑賞中に睡魔に襲われてしまう私‥‥。でも観客がものすご~くリラックスして眠りに誘われるのは、その舞台が素晴らしいからだそうですよ?(言い訳?)

難しいとばかり敬遠しがちな能ですが、物語ばかりでなく、美しい装束や面の鑑賞も楽しみのひとつです。歌舞伎や文楽とはまた違った魅力の伝統芸能の世界に触れてみませんか?

浴衣から始めよう! ワールドワイド キモノ♪ の巻

写真:渡部瑞穂(昭和な家)

とってもとっても可愛い浴衣女子の誕生です。自分で選んだだけあって、それぞれ全然違うのに、それぞれとても似合っていて。かわいー!かわいー!を連発してしまうおばちゃん(=私)に、とびっきりの笑顔を見せてくれました。

写真:渡部瑞穂(昭和な家)

とってもとっても可愛い浴衣女子の誕生です。自分で選んだだけあって、それぞれ全然違うのに、それぞれとても似合っていて。かわいー!かわいー!を連発してしまうおばちゃん(=私)に、とびっきりの笑顔を見せてくれました。

男の子達は甚平さんで。これはもう着方の説明不要ですよね。Tシャツに短パンでやってきた、アメリカ男子たちが、あっという間に和装男子に。これが、全然肌の色も髪の色も違っても、似合うんですね~。背が高くて、鴨居や照明におでこをぶつける事故は続出してましたが、昭和な家に馴染んでいました。

そんな和装姿で、スーパーボールすくいとや輪投げでプチ縁日体験で楽しんでもらった半日観光のお手伝いでした。そのあと、男子たちは、甚平姿のまま中野ブロードウェイに観光に出かけていきました(笑)。

「浴衣、甚平を着たことがある」という経験が、彼らのどこかに残って、いつかどこかで日本に限らずまた、何かに繋がったらいいなあなんて、思いました。

もうすぐ夏本番。浴衣は本当に気軽に着られるし、和装の第一歩に本当におすすめですよね。日本人、外国人関係なし。「着れたらなあ」って思っている人がいたら、ぜひトライしてほしいです。上級者さんは、もしまわりで「着てみたいな」なんて人がいたら、ぜひ一緒に着ておでかけして、「浴衣、着物タノシイ」体験のお手伝いをしてあげてほしいです。

着物って、それだけの魅力がある衣服だと、文化だと思うのです。最初は、キレイカワイイだけでいい。でもその先の、使い捨てじゃない、布を愛おしみ、受け継ぎ大切にする気持ちが、そのうち必ず伝わるはず。

それにしても、今回は「英語できたらいいなぁ~。。。ああ学生のときもっと勉強しておけば」とありがちな後悔をしてみたわにこでした。でも、必要だったら今から頑張ればいいですよね。時間は元に戻らない、今が一番若い時、なわけですから(><)

世界にはばたけ~キモノ~! 私もなんかついでにがんばれ~(笑)

男の子達は甚平さんで。これはもう着方の説明不要ですよね。Tシャツに短パンでやってきた、アメリカ男子たちが、あっという間に和装男子に。これが、全然肌の色も髪の色も違っても、似合うんですね~。背が高くて、鴨居や照明におでこをぶつける事故は続出してましたが、昭和な家に馴染んでいました。

そんな和装姿で、スーパーボールすくいとや輪投げでプチ縁日体験で楽しんでもらった半日観光のお手伝いでした。そのあと、男子たちは、甚平姿のまま中野ブロードウェイに観光に出かけていきました(笑)。

「浴衣、甚平を着たことがある」という経験が、彼らのどこかに残って、いつかどこかで日本に限らずまた、何かに繋がったらいいなあなんて、思いました。

もうすぐ夏本番。浴衣は本当に気軽に着られるし、和装の第一歩に本当におすすめですよね。日本人、外国人関係なし。「着れたらなあ」って思っている人がいたら、ぜひトライしてほしいです。上級者さんは、もしまわりで「着てみたいな」なんて人がいたら、ぜひ一緒に着ておでかけして、「浴衣、着物タノシイ」体験のお手伝いをしてあげてほしいです。

着物って、それだけの魅力がある衣服だと、文化だと思うのです。最初は、キレイカワイイだけでいい。でもその先の、使い捨てじゃない、布を愛おしみ、受け継ぎ大切にする気持ちが、そのうち必ず伝わるはず。

それにしても、今回は「英語できたらいいなぁ~。。。ああ学生のときもっと勉強しておけば」とありがちな後悔をしてみたわにこでした。でも、必要だったら今から頑張ればいいですよね。時間は元に戻らない、今が一番若い時、なわけですから(><)

世界にはばたけ~キモノ~! 私もなんかついでにがんばれ~(笑)

顔うつりのいい傘とコートで雨の日のおでかけを楽しく♪ の巻

そして自分的にポイントが高かったのは、取手についている房! 雨の日でもお気に入りの傘があると思うと、うきうきおでかけできそうです。

先生は好きな色優先で、紫の傘の真ん中に黄色のぼかしが入っている月夜のような傘を。気に入った色を選ぶのも、なにより本人の気持ちがあがるので表情がよくなります。そういう選択肢もいいですね。

先日、午後から雨予報のときに、この傘を初めて使いました。雨に強い紬の着物でコーデを決めて、お気に入りの色の雨コートをバッグに入れて、足元は濡れても平気な雨草履か、合皮の草履。降ってきたら、さっとコートを羽織って、傘をさせばOK。

そして自分的にポイントが高かったのは、取手についている房! 雨の日でもお気に入りの傘があると思うと、うきうきおでかけできそうです。

先生は好きな色優先で、紫の傘の真ん中に黄色のぼかしが入っている月夜のような傘を。気に入った色を選ぶのも、なにより本人の気持ちがあがるので表情がよくなります。そういう選択肢もいいですね。

先日、午後から雨予報のときに、この傘を初めて使いました。雨に強い紬の着物でコーデを決めて、お気に入りの色の雨コートをバッグに入れて、足元は濡れても平気な雨草履か、合皮の草履。降ってきたら、さっとコートを羽織って、傘をさせばOK。

なんでしょうか、このどや顔(笑)。傘1本で、雨なのにとても気分のよい一日になりました。

そのほかに、雨の日にバッグに入っていると安心なのが、手拭。二枚入れておくと、首元の保護や雨を拭くのに重宝します。濡れるのが嫌な素材のバッグだったら、エコバッグをもっておいて、その中に入れてしまいます。

あまりに足元が濡れそうなときのために、着物のすそをめくって帯のところで留めるための腰紐かクリップ、替えの足袋もあると安心。

単衣の季節は、実は梅雨や台風など、雨とのにらめっこが続く季節でもあります。お気に入りの雨の日おでかけセットを作っておいて、雨の日のおでかけも楽しんでしまいましょう!

なんでしょうか、このどや顔(笑)。傘1本で、雨なのにとても気分のよい一日になりました。

そのほかに、雨の日にバッグに入っていると安心なのが、手拭。二枚入れておくと、首元の保護や雨を拭くのに重宝します。濡れるのが嫌な素材のバッグだったら、エコバッグをもっておいて、その中に入れてしまいます。

あまりに足元が濡れそうなときのために、着物のすそをめくって帯のところで留めるための腰紐かクリップ、替えの足袋もあると安心。

単衣の季節は、実は梅雨や台風など、雨とのにらめっこが続く季節でもあります。お気に入りの雨の日おでかけセットを作っておいて、雨の日のおでかけも楽しんでしまいましょう!衣替えの季節 これで解決!単衣と半衿と帯の組み合わせの巻

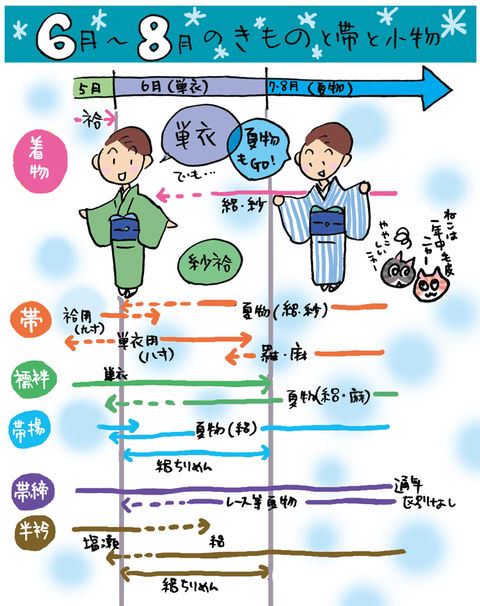

6月は単衣の他に、この時期しか着られない紗袷という贅沢な着物があります。本来は一年の中で6月末の10日間しか着られない、と言われたものですが、今は単衣と同じ扱いで6月と9月に着用します。

襦袢は、中旬くらいまでは単衣で以降は絽なのですが、下に着るものなのでかなりなフライングも平気なのではないでしょうか(笑)。

着物のコーディネートを考える時には、いつも季節と格の決まり事と、手持ちのものと着たいものとの間でうーんと唸ってばかり。でも、これを考えるのもキモノの愉しみの一つだと思うのです。

改まった場合でなければ、「絶対こうでなくてはならない」ということはありません。

たくさんキモトモができて、皆それぞれの着こなしを楽しんでいることを知りました。答えは一つではないと、いつも思います。

好ましいと思う着物姿も千差万別。よく「あなた間違ってるわよ!」と言う人がいますが、程度にもよりますが(笑)間違ってるというあなたが間違ってるんじゃ? と思ってしまいます。

正解不正解じゃなく、素敵かどうか、そんな基準のほうが、楽しく着られる気がします。

一方で、私はこれが着たいから着る! の一点張りも見苦しく感じるときがあります。緩やかに、でも自然と季節の決まりを意識した着こなしで「もうそんな季節なのね」と見る人に感じてもらうのも、着物の魅力かと思います。

せっかく着物を着るのですもの、自分も周りの人も快適な、着こなしがしたいですね。

6月は単衣の他に、この時期しか着られない紗袷という贅沢な着物があります。本来は一年の中で6月末の10日間しか着られない、と言われたものですが、今は単衣と同じ扱いで6月と9月に着用します。

襦袢は、中旬くらいまでは単衣で以降は絽なのですが、下に着るものなのでかなりなフライングも平気なのではないでしょうか(笑)。

着物のコーディネートを考える時には、いつも季節と格の決まり事と、手持ちのものと着たいものとの間でうーんと唸ってばかり。でも、これを考えるのもキモノの愉しみの一つだと思うのです。

改まった場合でなければ、「絶対こうでなくてはならない」ということはありません。

たくさんキモトモができて、皆それぞれの着こなしを楽しんでいることを知りました。答えは一つではないと、いつも思います。

好ましいと思う着物姿も千差万別。よく「あなた間違ってるわよ!」と言う人がいますが、程度にもよりますが(笑)間違ってるというあなたが間違ってるんじゃ? と思ってしまいます。

正解不正解じゃなく、素敵かどうか、そんな基準のほうが、楽しく着られる気がします。

一方で、私はこれが着たいから着る! の一点張りも見苦しく感じるときがあります。緩やかに、でも自然と季節の決まりを意識した着こなしで「もうそんな季節なのね」と見る人に感じてもらうのも、着物の魅力かと思います。

せっかく着物を着るのですもの、自分も周りの人も快適な、着こなしがしたいですね。いち利モールで「さわって選べる」で単衣のお誂え体験! の巻

まずは反物選び。今回は「普段にがんがん着られる単衣の紬が欲しい!」という希望のもと、20000円以内で該当商品をチェック! 木綿もいいなという気持ちもあり(すでに目的から外れている‥‥)、ず~っと目をつけていてセールになっていた久留米絣をポチッ。

そして本来の目的に戻り、お手頃価格の浜松民芸紬を2つポチポチッ! そして勢いでらくちん帆布バッグとか帯揚とかをポチポチポチ!!

備考欄に「さわって選べる希望」として、お願いしました。

そしてなんと次の日には発送のお知らせが。は、はやっ!! というわけでポチった翌々日にはもう家の鏡の前で反物3本を前に「どうしよう」と唸るわたし。「全部いただくわ!オホホホ!」と言えるマダムじゃないので、悩みに悩んでちょっと光沢もあり、カジュアルすぎない格子柄の黒い浜松民芸紬にこれ決定!

早速返送用の伝票を貼って、そのまま段ボールで選ばなかった反物を返送しました。その後、受領のお知らせと仕立てについてのメールが。

今回単衣希望ということで、寸法にプラスして手縫いかハイテク仕立てか、居敷宛の有無、バチ衿か広衿か、撥水加工の有無を聞かれました。

寸法は、細かく指定できるようになっていて、袖幅などは尺寸での指定になります(センチでもOK)。以前仕立てた着物の寸法表を引っ張り出してメモメモ。わからないところは身長とヒップと裄、体重(あうう)を書けば、大体割り出してもらえると思います。ここはサバを読んでもいいことはないので(笑)思い切って正直に申告しました。

今回は、手縫い、広衿、居敷宛&撥水加工なしでお願いしました。そして、仕立て代と返品した反物の差額を戻してもらって、お仕立てに入っていただきます。

そして‥‥待つ事1ヵ月ほど。発送のお知らせが~\(^O^)/

赤くて可愛いボックス型のダンボールの中に、ちょっと素敵なオリジナルたとう紙にくるまれて、やってきました~マイサイズ単衣!!

まずは反物選び。今回は「普段にがんがん着られる単衣の紬が欲しい!」という希望のもと、20000円以内で該当商品をチェック! 木綿もいいなという気持ちもあり(すでに目的から外れている‥‥)、ず~っと目をつけていてセールになっていた久留米絣をポチッ。

そして本来の目的に戻り、お手頃価格の浜松民芸紬を2つポチポチッ! そして勢いでらくちん帆布バッグとか帯揚とかをポチポチポチ!!

備考欄に「さわって選べる希望」として、お願いしました。

そしてなんと次の日には発送のお知らせが。は、はやっ!! というわけでポチった翌々日にはもう家の鏡の前で反物3本を前に「どうしよう」と唸るわたし。「全部いただくわ!オホホホ!」と言えるマダムじゃないので、悩みに悩んでちょっと光沢もあり、カジュアルすぎない格子柄の黒い浜松民芸紬にこれ決定!

早速返送用の伝票を貼って、そのまま段ボールで選ばなかった反物を返送しました。その後、受領のお知らせと仕立てについてのメールが。

今回単衣希望ということで、寸法にプラスして手縫いかハイテク仕立てか、居敷宛の有無、バチ衿か広衿か、撥水加工の有無を聞かれました。

寸法は、細かく指定できるようになっていて、袖幅などは尺寸での指定になります(センチでもOK)。以前仕立てた着物の寸法表を引っ張り出してメモメモ。わからないところは身長とヒップと裄、体重(あうう)を書けば、大体割り出してもらえると思います。ここはサバを読んでもいいことはないので(笑)思い切って正直に申告しました。

今回は、手縫い、広衿、居敷宛&撥水加工なしでお願いしました。そして、仕立て代と返品した反物の差額を戻してもらって、お仕立てに入っていただきます。

そして‥‥待つ事1ヵ月ほど。発送のお知らせが~\(^O^)/

赤くて可愛いボックス型のダンボールの中に、ちょっと素敵なオリジナルたとう紙にくるまれて、やってきました~マイサイズ単衣!!

羽織ってみて大満足! あとは単衣の季節を待つばかり‥‥‥ということでやってきました単衣の季節!!

わくわくしながら取り出してしつけをとり、纏うと、軽い! オーダーなのでばっちりマイサイズ。とても着やすかったです。じゃーん! こちらが着用写真です(ちゃんと撮った写真がなかったので、ゆるキャラの玄武岩の玄さんと2ショットで失礼!)。

羽織ってみて大満足! あとは単衣の季節を待つばかり‥‥‥ということでやってきました単衣の季節!!

わくわくしながら取り出してしつけをとり、纏うと、軽い! オーダーなのでばっちりマイサイズ。とても着やすかったです。じゃーん! こちらが着用写真です(ちゃんと撮った写真がなかったので、ゆるキャラの玄武岩の玄さんと2ショットで失礼!)。

このシステムを利用して思ったのは、レスポンスがとてもいいこと(逆にこちらのお返事が遅れて迷惑をかけてしまったりしたのですが、お急ぎの方には有難いと思います)。送ってもらって返送して‥‥とか手間がかかるなあ~とちょっと思っていたのですが、そういうストレスをあまり感じませんでした。

そしてなにより、反物を手に取って実際にあててみるとネットで見ている時と印象が変わる~! 今回は、注文したときの優先順位的に浜松紬A=久留米絣、予備で浜松紬Bだったのですが、見てみたらダントツ浜松Bが気に入ってしまい、そちらを注文しました。ほんと、わかりませんね~。

これもいいけど、ちょっとこれもいいかも、というのがあったら、ぜひ「さわって選べる」を利用して実物を見てみてはいかがでしょうか。高額賞品だったらなおさらのこと。出来上がるまでの楽しみや、納得感、満足度が全然違うと思います。

悩むようだったら、返送期間内にお友達とかに一緒にみてもらってもいいかも。盛り上がること間違いなし!のさわって選べるパーティとか楽しそうですね。バーチャル試着室で狙いをさだめたら、次はじっくり反物を比べてみてくださいね!

このシステムを利用して思ったのは、レスポンスがとてもいいこと(逆にこちらのお返事が遅れて迷惑をかけてしまったりしたのですが、お急ぎの方には有難いと思います)。送ってもらって返送して‥‥とか手間がかかるなあ~とちょっと思っていたのですが、そういうストレスをあまり感じませんでした。

そしてなにより、反物を手に取って実際にあててみるとネットで見ている時と印象が変わる~! 今回は、注文したときの優先順位的に浜松紬A=久留米絣、予備で浜松紬Bだったのですが、見てみたらダントツ浜松Bが気に入ってしまい、そちらを注文しました。ほんと、わかりませんね~。

これもいいけど、ちょっとこれもいいかも、というのがあったら、ぜひ「さわって選べる」を利用して実物を見てみてはいかがでしょうか。高額賞品だったらなおさらのこと。出来上がるまでの楽しみや、納得感、満足度が全然違うと思います。

悩むようだったら、返送期間内にお友達とかに一緒にみてもらってもいいかも。盛り上がること間違いなし!のさわって選べるパーティとか楽しそうですね。バーチャル試着室で狙いをさだめたら、次はじっくり反物を比べてみてくださいね!和×Art わーと日本橋で着物の森に迷い込む の巻

このナイスバティ達との死闘が繰り広げられました(笑)

一緒に着付けているのは本当に「先生」がたばかりで、もうもう、それはそれは美しく、早く着せ付けていかれます!! 仮絵羽やモデル仕立て(反物を着物の形に仮縫いしてあるもの)をどんどん美しく着せ付けていかれます。仮絵羽のものなどは衿のところを特別なやり方で留めて行きます。鮮やかなお手並みに、感嘆の声しか出ませんでした。

振袖やお引きなども美しく着せつけられていき、本当はずっと見学していたいくらいなのですが、自分も微力ながらお手伝いせねばならないので、なかなかそんな余裕もなく。任せていただいたものに全力投球! でもう本当になにもかもを使い果たした二日間でした。

そして同時に、未熟さを激しく痛感(><) 担当させていただいた出展者の皆様に菓子折りをもって頭を下げに行きたい気分です。今回、着付した人の名前もわかるような展示になっているので、私の名前を見かけたら「これか‥‥」とご覧になってくださいませ。担当したコーディネートはどれも本当に素敵でした。

このナイスバティ達との死闘が繰り広げられました(笑)

一緒に着付けているのは本当に「先生」がたばかりで、もうもう、それはそれは美しく、早く着せ付けていかれます!! 仮絵羽やモデル仕立て(反物を着物の形に仮縫いしてあるもの)をどんどん美しく着せ付けていかれます。仮絵羽のものなどは衿のところを特別なやり方で留めて行きます。鮮やかなお手並みに、感嘆の声しか出ませんでした。

振袖やお引きなども美しく着せつけられていき、本当はずっと見学していたいくらいなのですが、自分も微力ながらお手伝いせねばならないので、なかなかそんな余裕もなく。任せていただいたものに全力投球! でもう本当になにもかもを使い果たした二日間でした。

そして同時に、未熟さを激しく痛感(><) 担当させていただいた出展者の皆様に菓子折りをもって頭を下げに行きたい気分です。今回、着付した人の名前もわかるような展示になっているので、私の名前を見かけたら「これか‥‥」とご覧になってくださいませ。担当したコーディネートはどれも本当に素敵でした。

「これを見て欲しい」という気持ちで選ばれたコーディネートですから、見ている方にもそれが伝わってきます。コーディネート一式が詰め込まれた箱からはいろんな想いが飛び出して来て、それを伝えるお手伝いをさせていただいているんだという気持ちになりました。

そしてマネキンがズラリと並んだ姿は圧巻!! 展示は四季にわかれています。特に夏が充実しているので、これからのコーディネートの参考になります。

普段、着物を着ている人に会っても、よっぽど親しくないかぎり、上から下まで後ろから前からじろじろ見る訳にはいきませんが、トルソーちゃんなら大丈夫! 心ゆくまで眺められます(笑) 写真や、衣桁にかけてある状態よりも、ずっとずっとその着物「らしさ」がよくわかります。

そして動かないトルソーに簡易なプチプチ梱包材の補正だけで、美しく布を纏わせる。「着付」というお仕事の奥の深さ、専門性を目の当たりにしました。そのあたりも、ぜひご注目ください!

このゴールデンウィーク後半戦、日本橋へきものコーディネートの森に迷い込みにいってみませんか。一人でお気に入りハンティングにでかけても、友達とわいわいおしゃべりしながら見ても、きっと新しい発見があるはずですよ!

http://wa-art.net/

「これを見て欲しい」という気持ちで選ばれたコーディネートですから、見ている方にもそれが伝わってきます。コーディネート一式が詰め込まれた箱からはいろんな想いが飛び出して来て、それを伝えるお手伝いをさせていただいているんだという気持ちになりました。

そしてマネキンがズラリと並んだ姿は圧巻!! 展示は四季にわかれています。特に夏が充実しているので、これからのコーディネートの参考になります。

普段、着物を着ている人に会っても、よっぽど親しくないかぎり、上から下まで後ろから前からじろじろ見る訳にはいきませんが、トルソーちゃんなら大丈夫! 心ゆくまで眺められます(笑) 写真や、衣桁にかけてある状態よりも、ずっとずっとその着物「らしさ」がよくわかります。

そして動かないトルソーに簡易なプチプチ梱包材の補正だけで、美しく布を纏わせる。「着付」というお仕事の奥の深さ、専門性を目の当たりにしました。そのあたりも、ぜひご注目ください!

このゴールデンウィーク後半戦、日本橋へきものコーディネートの森に迷い込みにいってみませんか。一人でお気に入りハンティングにでかけても、友達とわいわいおしゃべりしながら見ても、きっと新しい発見があるはずですよ!

http://wa-art.net/たかはしのインナーウエアでラクラク着物ライフ! の巻

まだまだありますが、キリがないので最後にもうひとつだけオススメを。私がハードに使っているのが洗えるメッシュ帯枕「空芯才」。デラックスとノーマルを愛用しております。お茶などで袋帯を締める時にはデラックス。普段はノーマルと使い分けています。

とても柔らかいので、帯枕をしていて固くて疲れる感がありません。椅子にもたれてもラクなんですよ。そして蒸れない。あと、帯枕カバーに使われている「エアレット」というニット生地がなんともいえずいい働きをするんです。

ジワ~っと伸びて、背中に帯がフィットして、締めてもアタリがやわらかいのでストレスがないのです。前で結んだ結び目も、帯の中に深~く仕舞えちゃいます。オススメです!

なんだか回し者みたいにいろいろ書いてしまいましたが、実際に使っているイチユーザーとしての商品レビューでございます。

逆に購入したけど使っていないものもあり、太ってしまったこともあって、満点腰パッドはお蔵入りしています。今の私にはウエスト周りの補正だけで十分なので‥‥(泣)。でも、一発でウエスト~腰回り、ヒップの補正ができるので、他の方に着せ付けのときよく使わせてもらっています。

くの一麻子も補正なしでオッケーというだけあって麻ワタがしっかり入っているので私にはちょっとハードル高いです。フットボール選手みたいになっちゃうの(号泣)

ですが、夏でも胸を脇から寄せるように衿をあわせる事でブラなしで胸を抑えてキレイに着られるので、通気性バツグンで気軽な夏着物ライフにはもってこい。前のワタが入っている部分、片方だけにしてもう片方はサラシだったりすると、太っててもスッキリ着られないかしら~!なんて妄想したり(笑)

インナーは体型や、その人が目指す着物姿によって変ってきます。たかがインナー、されどインナー。どこのインナーが絶対、誰にでもフィットするというわけではありません。

私自身も、東にいいよといわれる補正下着があれば行って試し、西におすすめという快適グッズがあればどうだとしつこく話を聞き、日々是勉強の毎日であります。予算との兼ね合いもありますし、できる範囲にはなりますがでもこういうチャレンジは楽しいです。

最初に揃えた小物、お母様からもらったもの‥‥まだまだきっと使えます。私もずっと使っているものあります。でも今使っているものより、もしかしたらもっと使いやすいものがあり、キモノ生活がより快適になるかもしれません。ぜひ、いろんなインナーを試して、自分に合ったインナーを見つけてくださいね!

まだまだありますが、キリがないので最後にもうひとつだけオススメを。私がハードに使っているのが洗えるメッシュ帯枕「空芯才」。デラックスとノーマルを愛用しております。お茶などで袋帯を締める時にはデラックス。普段はノーマルと使い分けています。

とても柔らかいので、帯枕をしていて固くて疲れる感がありません。椅子にもたれてもラクなんですよ。そして蒸れない。あと、帯枕カバーに使われている「エアレット」というニット生地がなんともいえずいい働きをするんです。

ジワ~っと伸びて、背中に帯がフィットして、締めてもアタリがやわらかいのでストレスがないのです。前で結んだ結び目も、帯の中に深~く仕舞えちゃいます。オススメです!

なんだか回し者みたいにいろいろ書いてしまいましたが、実際に使っているイチユーザーとしての商品レビューでございます。

逆に購入したけど使っていないものもあり、太ってしまったこともあって、満点腰パッドはお蔵入りしています。今の私にはウエスト周りの補正だけで十分なので‥‥(泣)。でも、一発でウエスト~腰回り、ヒップの補正ができるので、他の方に着せ付けのときよく使わせてもらっています。

くの一麻子も補正なしでオッケーというだけあって麻ワタがしっかり入っているので私にはちょっとハードル高いです。フットボール選手みたいになっちゃうの(号泣)

ですが、夏でも胸を脇から寄せるように衿をあわせる事でブラなしで胸を抑えてキレイに着られるので、通気性バツグンで気軽な夏着物ライフにはもってこい。前のワタが入っている部分、片方だけにしてもう片方はサラシだったりすると、太っててもスッキリ着られないかしら~!なんて妄想したり(笑)

インナーは体型や、その人が目指す着物姿によって変ってきます。たかがインナー、されどインナー。どこのインナーが絶対、誰にでもフィットするというわけではありません。

私自身も、東にいいよといわれる補正下着があれば行って試し、西におすすめという快適グッズがあればどうだとしつこく話を聞き、日々是勉強の毎日であります。予算との兼ね合いもありますし、できる範囲にはなりますがでもこういうチャレンジは楽しいです。

最初に揃えた小物、お母様からもらったもの‥‥まだまだきっと使えます。私もずっと使っているものあります。でも今使っているものより、もしかしたらもっと使いやすいものがあり、キモノ生活がより快適になるかもしれません。ぜひ、いろんなインナーを試して、自分に合ったインナーを見つけてくださいね!着付の勉強しなおしてます。の巻

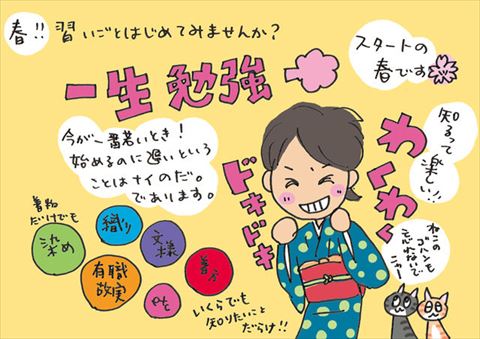

なまけものでウジウジのわたしが、一気にどかーんと動いたこの春でございます。それも、こうやってコラムで毎週着物に向き合い、いくら進んでもきりがないくらいの楽しさを実感し、また同じように思って下さる皆さんがいて、 初心に戻ってもっともっと勉強して深めた情報を責任を持ってお伝えしたいという気持ちがどんどん大きくなってきたからです。本当に感謝です。

「やってみたいけどいつか」「そのうちできたら」って思っていることはありませんか? いつかはそのうちやってくるかもしれません。でも人生は思うよりも短いとこのごろ思います。この春はじめてみませんか?

なまけものでウジウジのわたしが、一気にどかーんと動いたこの春でございます。それも、こうやってコラムで毎週着物に向き合い、いくら進んでもきりがないくらいの楽しさを実感し、また同じように思って下さる皆さんがいて、 初心に戻ってもっともっと勉強して深めた情報を責任を持ってお伝えしたいという気持ちがどんどん大きくなってきたからです。本当に感謝です。

「やってみたいけどいつか」「そのうちできたら」って思っていることはありませんか? いつかはそのうちやってくるかもしれません。でも人生は思うよりも短いとこのごろ思います。この春はじめてみませんか?

カーディガン感覚☆羽織で楽しむ春のお洒落の巻

羽織姿のわに的萌えポイントは、実は後ろ姿。帯で盛り上がってる背中のぽっこり感が可愛いところ、羽織の振りから、着物と襦袢の長さがぴったりと揃って色がこぼれているとうっとりです。自分で着たときも,何度も振りを触ってしまいます(^^)

この長さがぴったり添うためには、羽織の袖丈を気持ち控えて仕立てるとよいのだとか。もし、羽織の袖丈が長くてあわない場合は羽織の振りの部分を少し縫い止めると着物が飛び出てきません。

また、羽織はちりよけの役割も。私は帯の汚れ防止のために着ることもあります。お天気の怪しいときなど、洗える羽織を羽織れば、ちょっとした雨除けにもなります。昨年、セールで洗える夏物の羽織(といってもあまり透けない)を作ったので、着用を楽しみにしている私です。着られる時期は限られるので贅沢なものですが、透ける羽織に憧れていたので思い切って!

アンティークや古着などでは、紗、絽、二重紗など透ける羽織もたくさん見かけます。今より着物を着る機会の多かった時代にはもっと羽織が活躍していたのではないでしょうか。

羽織紐も、紐だけでなくビーズや石などで作ったものも可愛いです。アクセサリー感覚で楽しめますよ。羽織が好きすぎて、たまに洋服の上に羽織っているわにこです(笑)

もっと羽織を着てみませんか?

羽織姿のわに的萌えポイントは、実は後ろ姿。帯で盛り上がってる背中のぽっこり感が可愛いところ、羽織の振りから、着物と襦袢の長さがぴったりと揃って色がこぼれているとうっとりです。自分で着たときも,何度も振りを触ってしまいます(^^)

この長さがぴったり添うためには、羽織の袖丈を気持ち控えて仕立てるとよいのだとか。もし、羽織の袖丈が長くてあわない場合は羽織の振りの部分を少し縫い止めると着物が飛び出てきません。

また、羽織はちりよけの役割も。私は帯の汚れ防止のために着ることもあります。お天気の怪しいときなど、洗える羽織を羽織れば、ちょっとした雨除けにもなります。昨年、セールで洗える夏物の羽織(といってもあまり透けない)を作ったので、着用を楽しみにしている私です。着られる時期は限られるので贅沢なものですが、透ける羽織に憧れていたので思い切って!

アンティークや古着などでは、紗、絽、二重紗など透ける羽織もたくさん見かけます。今より着物を着る機会の多かった時代にはもっと羽織が活躍していたのではないでしょうか。

羽織紐も、紐だけでなくビーズや石などで作ったものも可愛いです。アクセサリー感覚で楽しめますよ。羽織が好きすぎて、たまに洋服の上に羽織っているわにこです(笑)

もっと羽織を着てみませんか?

ウイッグで楽しむきものヘア☆の巻

今週末はお花見で盛り上がりそうですね!

先日仕事絡みで着物で鎌倉に行ったのですが、暑くもなく寒くもなく着物のおでかけにちょうどいい季節だなあと改めて。そのときは撮影で春らしい着物で来いということで、二つ返事で引き受けたものの、ちょっと困ったことが。

それは髪型!

実は、ここ数年ずっとアップにするためにロングヘアだったのですが、今年の始めに酷い頭痛に悩まされて、多くて重い髪をまとめるのも嫌になり5年振りくらいにバッサリとショートにしたんです。

そのときは本当に軽くなって「やったー!!」という気持ちだったのですが、私の髪質がなにしろ暴れん坊。朝起きるとバクハツしてしまいます。石川五右衛門かバクチクか。パンクロッカーだったらよかったねヽ(´-`)ノ ですが、まとまらなくて閉口~~(><)

洋服のときは帽子を被ってごまかしてやりすごしていたのですが、着物のときはこれが困った(><)

カジュアル着物はまあどんな頭でも、帽子を被ったっていいわけなんですが、ちょっとフォーマルな装いに、これが全くあわないヘアスタイル!!

ショートでも素敵にセットしている方はたくさんおられますが、私の場合はなんともかんとも。朝のセットの時間もロングのときに比べて激増、の割に成果なし(><) せめて一つに結べると、あとは付け毛やヘアアクセでなんとかなるんですが、結べるまでにはまだまだかかりそう。

ショートヘアをちょうど良くキープするのはずぼらではだめだと思い知らされました。ハネハネの元気な髪の毛をなんとか抑えてお茶のお稽古に出かけたら、色々な意見が出されるなかで最後には「今の髪型はフォーマル着物にあわないねえ」という結論に(涙)

さーて困った。自分的には髪を伸ばすしか道がなさそうなんですが、この中途半端な髪、伸びるまで一体どうしたら‥‥‥?

そこでひらめいた!!

ヅラ‥‥いえ! ウイッグがあるではないですか!!

全部隠しちゃえばいいんじゃね?(ピカーン☆

早速リサーチして、通販でショートのフルウイッグを購入してみました。お値段は2000円程。美容院にいくよりずっとずっと安いです。これなら失敗しても諦めがつく‥‥とポチッ。次の日にはもう届きました(早!)

付属のネットで髪をまとめて、すぽっと被ると‥‥‥。あら~! 美容院でセットしてきたみたいな髪型にあっという間に大変身!!

しかもほどよいボリューム感が着物にも似合いそうな予感です!

今週末はお花見で盛り上がりそうですね!

先日仕事絡みで着物で鎌倉に行ったのですが、暑くもなく寒くもなく着物のおでかけにちょうどいい季節だなあと改めて。そのときは撮影で春らしい着物で来いということで、二つ返事で引き受けたものの、ちょっと困ったことが。

それは髪型!

実は、ここ数年ずっとアップにするためにロングヘアだったのですが、今年の始めに酷い頭痛に悩まされて、多くて重い髪をまとめるのも嫌になり5年振りくらいにバッサリとショートにしたんです。

そのときは本当に軽くなって「やったー!!」という気持ちだったのですが、私の髪質がなにしろ暴れん坊。朝起きるとバクハツしてしまいます。石川五右衛門かバクチクか。パンクロッカーだったらよかったねヽ(´-`)ノ ですが、まとまらなくて閉口~~(><)

洋服のときは帽子を被ってごまかしてやりすごしていたのですが、着物のときはこれが困った(><)

カジュアル着物はまあどんな頭でも、帽子を被ったっていいわけなんですが、ちょっとフォーマルな装いに、これが全くあわないヘアスタイル!!

ショートでも素敵にセットしている方はたくさんおられますが、私の場合はなんともかんとも。朝のセットの時間もロングのときに比べて激増、の割に成果なし(><) せめて一つに結べると、あとは付け毛やヘアアクセでなんとかなるんですが、結べるまでにはまだまだかかりそう。

ショートヘアをちょうど良くキープするのはずぼらではだめだと思い知らされました。ハネハネの元気な髪の毛をなんとか抑えてお茶のお稽古に出かけたら、色々な意見が出されるなかで最後には「今の髪型はフォーマル着物にあわないねえ」という結論に(涙)

さーて困った。自分的には髪を伸ばすしか道がなさそうなんですが、この中途半端な髪、伸びるまで一体どうしたら‥‥‥?

そこでひらめいた!!

ヅラ‥‥いえ! ウイッグがあるではないですか!!

全部隠しちゃえばいいんじゃね?(ピカーン☆

早速リサーチして、通販でショートのフルウイッグを購入してみました。お値段は2000円程。美容院にいくよりずっとずっと安いです。これなら失敗しても諦めがつく‥‥とポチッ。次の日にはもう届きました(早!)

付属のネットで髪をまとめて、すぽっと被ると‥‥‥。あら~! 美容院でセットしてきたみたいな髪型にあっという間に大変身!!

しかもほどよいボリューム感が着物にも似合いそうな予感です!

どうでしょうか~! 言われてみればウイッグですが自前の髪より全然着物にあうシルエットになりました(モデルがアレ(涙)なのはお許しください)

早速着付の教室に被っていったんですが、誰にも気付かれず。すごいなウイッグ!

教室の方に「髪の毛、伸びました?」と聞かれ「ウイッグなんです」と言ったら、めちゃめちゃウケました。その後、「早速買いました!」と報告が。

特に蒸れたりもしないし、今時のウイッグってよくできていますね~。お高いウイッグとかだったらもっとすごいんでしょうね!!

髪の毛が伸びても、これなら時々被ってもいいかも! というくらい気に入っております。そりゃあ、じ~っと見ると地毛とは違うし変かもしれませんが、こんなおばちゃんの髪型をそんなに見る方はいませんし(笑)朝のセットの時間の激減も有難い!

自毛でなんともならないときにこのウイッグがあると思うと、随分気が楽になりました。

どうでしょうか~! 言われてみればウイッグですが自前の髪より全然着物にあうシルエットになりました(モデルがアレ(涙)なのはお許しください)

早速着付の教室に被っていったんですが、誰にも気付かれず。すごいなウイッグ!

教室の方に「髪の毛、伸びました?」と聞かれ「ウイッグなんです」と言ったら、めちゃめちゃウケました。その後、「早速買いました!」と報告が。

特に蒸れたりもしないし、今時のウイッグってよくできていますね~。お高いウイッグとかだったらもっとすごいんでしょうね!!

髪の毛が伸びても、これなら時々被ってもいいかも! というくらい気に入っております。そりゃあ、じ~っと見ると地毛とは違うし変かもしれませんが、こんなおばちゃんの髪型をそんなに見る方はいませんし(笑)朝のセットの時間の激減も有難い!

自毛でなんともならないときにこのウイッグがあると思うと、随分気が楽になりました。

今までも部分ウイッグはボリュームアップにも使っていましたが、フルウイッグは被ろうと思った事がなかったので今回、新しい発見でした。次は流行のボブウイッグにも挑戦してみようかな♪

また先日は素敵なショートヘアの女性に振袖を着てもらったのですが、ちょっと髪を盛りたいなということで、ショートにそのまま部分ウイッグを髷のように装着してもらったら、これまたいいかんじでしたよ! 部分ウイッグを使ったときは、付け根付近にかんざしや花などヘアアクセサリーをあしらうと、そちらに目がいくので境目が目立ちません。

ちょっとお洒落しておでかけ着物のときは、髪型も盛ると気分も盛り盛りになれます。ウイッグの力、ちょっと借りてみてはいかがでしょう♪

今までも部分ウイッグはボリュームアップにも使っていましたが、フルウイッグは被ろうと思った事がなかったので今回、新しい発見でした。次は流行のボブウイッグにも挑戦してみようかな♪

また先日は素敵なショートヘアの女性に振袖を着てもらったのですが、ちょっと髪を盛りたいなということで、ショートにそのまま部分ウイッグを髷のように装着してもらったら、これまたいいかんじでしたよ! 部分ウイッグを使ったときは、付け根付近にかんざしや花などヘアアクセサリーをあしらうと、そちらに目がいくので境目が目立ちません。

ちょっとお洒落しておでかけ着物のときは、髪型も盛ると気分も盛り盛りになれます。ウイッグの力、ちょっと借りてみてはいかがでしょう♪

妄想お花見コーデ☆この際、桜になりきろう の巻

その後は、池袋に移動して勉強会の新歓でさくら肉をいただいて乾杯。一足早い、桜さくらの桜尽くし。なんか、大人になったなあ、なんて思う一日でございました。

これから春本番! ソメイヨシノの開花が待たれますね。お花見コーデはどうしましょう。いち利モールの試着室でまたまた妄想してみました。

その後は、池袋に移動して勉強会の新歓でさくら肉をいただいて乾杯。一足早い、桜さくらの桜尽くし。なんか、大人になったなあ、なんて思う一日でございました。

これから春本番! ソメイヨシノの開花が待たれますね。お花見コーデはどうしましょう。いち利モールの試着室でまたまた妄想してみました。

http://bit.ly/18zoSqG

桜模様もいいけれど、花だけならいつでもいいけど枝が入ると時期だけ、花が咲いたらもう着られない、いやいや咲いている間はオッケー、日本の国花だからいつでもオッケー、などなど兎角いろんな意見に悩まされがちな桜の模様、えーい!と模様はやめて、色で勝負!

桜色の結城紬に、木肌と桜を連想させる絞りの帯、灰桜色の半衿と帯締めをして、幹の茶色の帯揚だけに桜吹雪を散らしてみました。

http://bit.ly/18zoSqG

桜模様もいいけれど、花だけならいつでもいいけど枝が入ると時期だけ、花が咲いたらもう着られない、いやいや咲いている間はオッケー、日本の国花だからいつでもオッケー、などなど兎角いろんな意見に悩まされがちな桜の模様、えーい!と模様はやめて、色で勝負!

桜色の結城紬に、木肌と桜を連想させる絞りの帯、灰桜色の半衿と帯締めをして、幹の茶色の帯揚だけに桜吹雪を散らしてみました。

花の模様がなくても、桜コーデの出来上がり♪ まさに自分が桜の木になった気分で!(どんだけ妄想)

桜色のタッセルの帯飾りなどしても気分が盛り上がりそうです! 桜コーデでお花見、楽しんでくださいね!

花の模様がなくても、桜コーデの出来上がり♪ まさに自分が桜の木になった気分で!(どんだけ妄想)

桜色のタッセルの帯飾りなどしても気分が盛り上がりそうです! 桜コーデでお花見、楽しんでくださいね!

袴について考えた。もっと袴を楽しもう の巻

袴をはく時は着物を短く着付けますから、裾さばきが格段に楽になりますし、草履じゃなくてブーツや短靴(パンプスもOK)なんですよ。かなり活動的に動いても大丈夫で便利なものなんです。

でもやっぱり袴で外出するのはためらわれる年齢のアナタ(私のことですね、わはは)。実は卒業式シーズンはオトナの女性が袴をはいて外に出ても「先生かしら」程度でお目こぼし(笑)いただけるので、袴をはいて外出するチャンス! 慣れて来たらその他のシーズンにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

そんなワタクシですが、昨年より女子袴普及部の活動に参加しております! 実はまだ外出叶っておりませんが、先輩方が袴姿で街を闊歩されている姿は年齢不問でかっこいい。先入観にとらわれて、袴を楽しまないなんてもったいないという気持ちになって参りました。もっと袴を。

式典では着ませんが、普段着としての袴には羽織もとっても似合うんですよ。

この3月は、袴での外出を目論んでいるワタクシです!! 無論、袴は無地でございますが(爆) あとは、袴を仕舞う紐の結び方を覚えなくては(><)何度やっても説明書を見ながらじゃないとできないんです‥‥。美しい紐の始末の形、マスターするぞ!

生きているうちに、やってみたいことは何でもやってみよう! なんて気持ちになっている、春間近でございました。

袴をはく時は着物を短く着付けますから、裾さばきが格段に楽になりますし、草履じゃなくてブーツや短靴(パンプスもOK)なんですよ。かなり活動的に動いても大丈夫で便利なものなんです。

でもやっぱり袴で外出するのはためらわれる年齢のアナタ(私のことですね、わはは)。実は卒業式シーズンはオトナの女性が袴をはいて外に出ても「先生かしら」程度でお目こぼし(笑)いただけるので、袴をはいて外出するチャンス! 慣れて来たらその他のシーズンにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

そんなワタクシですが、昨年より女子袴普及部の活動に参加しております! 実はまだ外出叶っておりませんが、先輩方が袴姿で街を闊歩されている姿は年齢不問でかっこいい。先入観にとらわれて、袴を楽しまないなんてもったいないという気持ちになって参りました。もっと袴を。

式典では着ませんが、普段着としての袴には羽織もとっても似合うんですよ。

この3月は、袴での外出を目論んでいるワタクシです!! 無論、袴は無地でございますが(爆) あとは、袴を仕舞う紐の結び方を覚えなくては(><)何度やっても説明書を見ながらじゃないとできないんです‥‥。美しい紐の始末の形、マスターするぞ!

生きているうちに、やってみたいことは何でもやってみよう! なんて気持ちになっている、春間近でございました。

おきものチャリティバザールのおはなし の巻

過去のきもチャリを思い起こしてみると「やってよかったな」と思える事がたくさんありました。

売上が被災・津波遺児の未来に役に立ててもらえるのはもちろん、箪笥の肥やしの着物たちが、日の目を見ることができるし、なにより、皆さん自分に似合う着物をちゃ~んと見つけ出してきて、鏡の前で羽織ったときのその笑顔が見られるのが本当に嬉しかった!

自分の好みで「この着物はどうかな?」と勝手に思っていた着物にも、ちゃ~んとピッタリの人が現れるんです。本当に、不思議なんですよ。昨年秋のきもチャリでも、最終日に「とっても若向けの着物と喪服が結構残っちゃったな‥‥」と思っていたら、和太鼓をやってます!という若いお嬢さんが現れて、お似合いの着物達をどっさりと。喪服はスキンヘッドの美女が洋服の上にチャチャッと羽織って「いただくわ!」とお嫁にもらってくださいました。それがまた、喪服には全く見えず、黒がとってもファッショナブルで惚れ惚れ。

どんな着物にも、似合いの人が待っている! そう思いました。着物もとっても嬉しそうで、見ているスタッフも思わずにこにこ。

着物って不思議なもので、皆似合うものが全然違うのですよね~。同じ形のものなのに、着ると個性が鮮やかに浮き上がってくる。

チャリティというと、いろんな考え方があって、自分でも、果たしてこれは役に立っているのかな? ただの気持ちの押しつけでは? イベントをするよりも、直接稼いだお金を寄付したほうが早くない? 偽善? など色んな考えが頭をよぎりますが、自分が生活している場所で311を忘れないで、できることをしていこうという気持ちを,参加してくださる皆さんと共有できたらと思って、自分にできる範囲での参加を続けています。無理をするより、長く続けられるほうがいいと思うからです。

忘れないで、支援の活動を続けている方は全国にたくさんいます。同じ今週末に、大阪で続けられている「東日本大震災チャリティきものバザー」があります。キモトモが毎年スタッフとして参加されていますが、ボランティアでこれだけの規模のイベントを続けられていることに、本当に頭が下がります。そして、着物好きさんたちのパワーを感じます。

http://kimonobazaar.blog.fc2.com/

お近くの方はぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。好きな着物をゲットして、チャリティにもなったらなんだか嬉しいですよね。

もうひとつ、震災後は余震もあって着物を着る事がためらわれるような空気がありましたね。オトナの振袖♪ なんて遊びができるのも、平穏無事な毎日でなければできないことなんだなと、改めて感じています。そしてそんなことで、無理矢理だって笑顔でいるうちに、本当に笑える日が、絶対来ると信じています。

年を重ねてきて、生きるということはいいことばかりではないし、時には「どうしてこんな目にあわなくちゃいけないのかな」とこぼしたくなることもあります。でも、皆多かれ少なかれ、辛い思いや傷を抱えている。生きている限りは生きていかねばならないのだから、ワハハ!と笑い飛ばしていけるように、強くありたいとこのごろ思います。なかなか思うようにはできない、ヘタレな私ですが……。

また今回のフラーレンのイベントは、着物チャリティは金曜日のみですが、連日素敵なグッズやワークショップが盛り沢山です。興味のある方がいらしたらぜひ、遊びにきてくださいませ。

わにこも会場で、お待ちしております\(^O^)/

http://f-ren.com/pray-for-japan/wasurenai2015/

過去のきもチャリを思い起こしてみると「やってよかったな」と思える事がたくさんありました。

売上が被災・津波遺児の未来に役に立ててもらえるのはもちろん、箪笥の肥やしの着物たちが、日の目を見ることができるし、なにより、皆さん自分に似合う着物をちゃ~んと見つけ出してきて、鏡の前で羽織ったときのその笑顔が見られるのが本当に嬉しかった!

自分の好みで「この着物はどうかな?」と勝手に思っていた着物にも、ちゃ~んとピッタリの人が現れるんです。本当に、不思議なんですよ。昨年秋のきもチャリでも、最終日に「とっても若向けの着物と喪服が結構残っちゃったな‥‥」と思っていたら、和太鼓をやってます!という若いお嬢さんが現れて、お似合いの着物達をどっさりと。喪服はスキンヘッドの美女が洋服の上にチャチャッと羽織って「いただくわ!」とお嫁にもらってくださいました。それがまた、喪服には全く見えず、黒がとってもファッショナブルで惚れ惚れ。

どんな着物にも、似合いの人が待っている! そう思いました。着物もとっても嬉しそうで、見ているスタッフも思わずにこにこ。

着物って不思議なもので、皆似合うものが全然違うのですよね~。同じ形のものなのに、着ると個性が鮮やかに浮き上がってくる。

チャリティというと、いろんな考え方があって、自分でも、果たしてこれは役に立っているのかな? ただの気持ちの押しつけでは? イベントをするよりも、直接稼いだお金を寄付したほうが早くない? 偽善? など色んな考えが頭をよぎりますが、自分が生活している場所で311を忘れないで、できることをしていこうという気持ちを,参加してくださる皆さんと共有できたらと思って、自分にできる範囲での参加を続けています。無理をするより、長く続けられるほうがいいと思うからです。

忘れないで、支援の活動を続けている方は全国にたくさんいます。同じ今週末に、大阪で続けられている「東日本大震災チャリティきものバザー」があります。キモトモが毎年スタッフとして参加されていますが、ボランティアでこれだけの規模のイベントを続けられていることに、本当に頭が下がります。そして、着物好きさんたちのパワーを感じます。

http://kimonobazaar.blog.fc2.com/

お近くの方はぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。好きな着物をゲットして、チャリティにもなったらなんだか嬉しいですよね。

もうひとつ、震災後は余震もあって着物を着る事がためらわれるような空気がありましたね。オトナの振袖♪ なんて遊びができるのも、平穏無事な毎日でなければできないことなんだなと、改めて感じています。そしてそんなことで、無理矢理だって笑顔でいるうちに、本当に笑える日が、絶対来ると信じています。

年を重ねてきて、生きるということはいいことばかりではないし、時には「どうしてこんな目にあわなくちゃいけないのかな」とこぼしたくなることもあります。でも、皆多かれ少なかれ、辛い思いや傷を抱えている。生きている限りは生きていかねばならないのだから、ワハハ!と笑い飛ばしていけるように、強くありたいとこのごろ思います。なかなか思うようにはできない、ヘタレな私ですが……。

また今回のフラーレンのイベントは、着物チャリティは金曜日のみですが、連日素敵なグッズやワークショップが盛り沢山です。興味のある方がいらしたらぜひ、遊びにきてくださいませ。

わにこも会場で、お待ちしております\(^O^)/

http://f-ren.com/pray-for-japan/wasurenai2015/

「染の小道2015」開催!のれん染色体験しました\(^O^)/ の巻

また、「百人のれん」として、染めの体験ができる講座が毎年秋に開催されています。今回は昨年の秋に友禅の制作過程を東京友禅会の皆様のご指導で体験させてもらいました! のれん作家さんだけでなく、このように体験講座での参加もできるのが嬉しいところ。

友禅は手描き。お絵描きは得意でしょと言われましたが、なかなか思うように線が出ません。まずは糊置きといって、予め描いていただいた下絵を糊でなぞって行きます。ビニールでつくったホイップ絞りのような形の小筒に糊を入れ、先を切って糊を絞り出します。これが均等な太さで出すのが難しい! 細くても防染の役割を果たさないし、太くても美しくない。プルプルと線が震えてしまいました(汗)

また、「百人のれん」として、染めの体験ができる講座が毎年秋に開催されています。今回は昨年の秋に友禅の制作過程を東京友禅会の皆様のご指導で体験させてもらいました! のれん作家さんだけでなく、このように体験講座での参加もできるのが嬉しいところ。

友禅は手描き。お絵描きは得意でしょと言われましたが、なかなか思うように線が出ません。まずは糊置きといって、予め描いていただいた下絵を糊でなぞって行きます。ビニールでつくったホイップ絞りのような形の小筒に糊を入れ、先を切って糊を絞り出します。これが均等な太さで出すのが難しい! 細くても防染の役割を果たさないし、太くても美しくない。プルプルと線が震えてしまいました(汗)

この糊を置いた部分は染まらないので、それ以外の部分に色を挿していきます。全体の色のバランスを見ながら、薄い色から挿します。染料を混ぜ合わせて好きな色を作るのですが、色の濃さは水で調整します。混ぜる水が多いと「はしり」といって水シミのような輪シミができてしまうし、濃すぎても塗りにくい。

糊を置いた部分は白く抜けるので、それも想像しながらの色挿しです。ザ☆無難野郎の私は、実際の花の色を想像しながら挿しましたが、他の方は北欧風あり、想像の花風あり、同じ下絵でも全く違うものができていくのが面白かったです。

糊落としや蒸しなどは先生方がやってくださって、受講生は染める楽しさを味わって、ということで、ひたすら色を選んでわくわくしながらの作業。最後には、金や銀でアクセントを入れました。デモンストレーションで、色とびした部分に金粉をまいたり、失敗した部分に金箔を貼って失敗も美しく仕上げたりという技も見せていただけました。

すこ~し金などの輝きが入ると、ぐっと絵に立体感がでてこれまた面白い。ついみっちり色々欲張ってしまいがちですが、やりすぎはNG。お汁粉に入れるほんのひとつまみの塩のような‥‥(すぐ食べる話にしてすみません)

そういう目で、着物や帯を見てみると金銀、刺繍などがさりげなく、本当に絶妙なバランスで入れられて、模様をひきたてているのですよね。日本人ならではの、美的感覚だなあと感じ入りました。

今年もまた、最後に湯のしで作品をべっぴんにしてもらい、皆の作品を縫い合わせてのれんに。「百人のれん」の友禅の花、自分もまだその仕上がりを見ていないので、すごく楽しみです!

名前は入りませんが、実はわたくしこの体験染めの絵の桜の枝部分に、ワニさんを騙し絵のように描いちゃいました(笑)。目にキラリンと金が入っています。ぜひ、こっそり隠れているワニさんを見つけてくださいませ!

この糊を置いた部分は染まらないので、それ以外の部分に色を挿していきます。全体の色のバランスを見ながら、薄い色から挿します。染料を混ぜ合わせて好きな色を作るのですが、色の濃さは水で調整します。混ぜる水が多いと「はしり」といって水シミのような輪シミができてしまうし、濃すぎても塗りにくい。

糊を置いた部分は白く抜けるので、それも想像しながらの色挿しです。ザ☆無難野郎の私は、実際の花の色を想像しながら挿しましたが、他の方は北欧風あり、想像の花風あり、同じ下絵でも全く違うものができていくのが面白かったです。

糊落としや蒸しなどは先生方がやってくださって、受講生は染める楽しさを味わって、ということで、ひたすら色を選んでわくわくしながらの作業。最後には、金や銀でアクセントを入れました。デモンストレーションで、色とびした部分に金粉をまいたり、失敗した部分に金箔を貼って失敗も美しく仕上げたりという技も見せていただけました。

すこ~し金などの輝きが入ると、ぐっと絵に立体感がでてこれまた面白い。ついみっちり色々欲張ってしまいがちですが、やりすぎはNG。お汁粉に入れるほんのひとつまみの塩のような‥‥(すぐ食べる話にしてすみません)

そういう目で、着物や帯を見てみると金銀、刺繍などがさりげなく、本当に絶妙なバランスで入れられて、模様をひきたてているのですよね。日本人ならではの、美的感覚だなあと感じ入りました。

今年もまた、最後に湯のしで作品をべっぴんにしてもらい、皆の作品を縫い合わせてのれんに。「百人のれん」の友禅の花、自分もまだその仕上がりを見ていないので、すごく楽しみです!

名前は入りませんが、実はわたくしこの体験染めの絵の桜の枝部分に、ワニさんを騙し絵のように描いちゃいました(笑)。目にキラリンと金が入っています。ぜひ、こっそり隠れているワニさんを見つけてくださいませ!

いよいよ今週2月27日金曜日からイベントが始まります。街の真ん中を流れる妙正寺川では昭和30年代までは実際に、染め物を水洗いしていたのだそう。その風景が甦ったかのように、川の水面の上にかけられる反物が風に揺れる様は本当に美しく、ぜひ見ていただきたい光景です。

また街には97枚ののれんが一斉に飾られ、街全体が染めのギャラリーに変身。様々な染めの作品の中からお気に入りを見つけて下さい。お店にもいろんな特典やイベントが用意されていて、毎日通っても飽きません。このときならではのお買い得品もいっぱいです。

今年は、学生サークル「ちえの小道」がガイドツアーを毎日無料で行っています。見どころをばっちり案内してくれますよ。染色工房では、染めの体験ができたり、展示会場ではファッションショーも。音楽イベントなども開催されますので色んな楽しみ方ができます。要チェック!

中井には赤塚不二夫プロもあるので、運がよければウナギイヌの着ぐるみにも会えるかも!

いよいよ今週2月27日金曜日からイベントが始まります。街の真ん中を流れる妙正寺川では昭和30年代までは実際に、染め物を水洗いしていたのだそう。その風景が甦ったかのように、川の水面の上にかけられる反物が風に揺れる様は本当に美しく、ぜひ見ていただきたい光景です。

また街には97枚ののれんが一斉に飾られ、街全体が染めのギャラリーに変身。様々な染めの作品の中からお気に入りを見つけて下さい。お店にもいろんな特典やイベントが用意されていて、毎日通っても飽きません。このときならではのお買い得品もいっぱいです。

今年は、学生サークル「ちえの小道」がガイドツアーを毎日無料で行っています。見どころをばっちり案内してくれますよ。染色工房では、染めの体験ができたり、展示会場ではファッションショーも。音楽イベントなども開催されますので色んな楽しみ方ができます。要チェック!

中井には赤塚不二夫プロもあるので、運がよければウナギイヌの着ぐるみにも会えるかも!

当日も充実したパンフレットが配布されています。(ちなみにわにこのイラストも使っていただいてます(^^)v 見てね) 私もウロウロしていますので、どこかで見かけたら、ちょっと内気なので(ええ)どうか優しく声をかけてやってください。すごく喜びます!!

ぜひこの週末は、着物で染の小道のお散歩を楽しんで下さいね!

当日も充実したパンフレットが配布されています。(ちなみにわにこのイラストも使っていただいてます(^^)v 見てね) 私もウロウロしていますので、どこかで見かけたら、ちょっと内気なので(ええ)どうか優しく声をかけてやってください。すごく喜びます!!

ぜひこの週末は、着物で染の小道のお散歩を楽しんで下さいね!伊達衿に夢中!礼装のクラスアップにもお洒落にも の巻

私がハマっているのは、本来の伊達衿の使い方からはちょっと外れますが、伊達衿を振袖の衿に添わせて外に出すことをしないで、振袖の中、襦袢の上で何重かに重ねて、十二単風に見せる衿元です。半衿を見せる幅は抑えて、伊達衿を重ねていくのです。襲ねの色目を考えると素敵です!

また、振袖だけでなく、訪問着や付け下げはもちろん、色無地にも使うと礼装感がアップして華やかになります。ほんのちらりと見えるだけのラインですが、襟元に1色プラスするだけで見違えます。

淡い色の着物に濃い色を挿せばキリリと。淡い色をあわせればふんわりと。反対色、同系色、考え出すときりがなく(笑)最近どんどん伊達衿が増殖して‥‥(汗)だれか止めて~(汗)

形自体は非常に単純なものですから、作れちゃうかも?なんて野望まで。

それにお洒落と考えると、礼装だけに限らず楽しんでもいいと思うのです。以前、綾秦節先生に「紬に江戸小紋柄の縮緬の伊達衿を挿す」という超上級ワザを教わったのですが、これがウーンと唸るお洒落さ。

紬などには、礼装とは同じものではしっくりきませんから、似合う素材や色柄を見極めることが大事なのですね。

たかが伊達衿、されど伊達衿。あってもなくてもいい存在だけに、上手く使いこなせるとハっと目をひくコーディネートのアクセントになってくれます。伊達衿のポテンシャル無限大。

そんなわけで、ちょっと伊達衿沼にハマり中のわにこでした。皆様もぜひ伊達衿遊び、お試しを♪

私がハマっているのは、本来の伊達衿の使い方からはちょっと外れますが、伊達衿を振袖の衿に添わせて外に出すことをしないで、振袖の中、襦袢の上で何重かに重ねて、十二単風に見せる衿元です。半衿を見せる幅は抑えて、伊達衿を重ねていくのです。襲ねの色目を考えると素敵です!

また、振袖だけでなく、訪問着や付け下げはもちろん、色無地にも使うと礼装感がアップして華やかになります。ほんのちらりと見えるだけのラインですが、襟元に1色プラスするだけで見違えます。

淡い色の着物に濃い色を挿せばキリリと。淡い色をあわせればふんわりと。反対色、同系色、考え出すときりがなく(笑)最近どんどん伊達衿が増殖して‥‥(汗)だれか止めて~(汗)

形自体は非常に単純なものですから、作れちゃうかも?なんて野望まで。

それにお洒落と考えると、礼装だけに限らず楽しんでもいいと思うのです。以前、綾秦節先生に「紬に江戸小紋柄の縮緬の伊達衿を挿す」という超上級ワザを教わったのですが、これがウーンと唸るお洒落さ。

紬などには、礼装とは同じものではしっくりきませんから、似合う素材や色柄を見極めることが大事なのですね。

たかが伊達衿、されど伊達衿。あってもなくてもいい存在だけに、上手く使いこなせるとハっと目をひくコーディネートのアクセントになってくれます。伊達衿のポテンシャル無限大。

そんなわけで、ちょっと伊達衿沼にハマり中のわにこでした。皆様もぜひ伊達衿遊び、お試しを♪帯締の裏表の見分け方、房に注目☆の巻

房の付け根のしぼってある部分が膨らんでいる方が表、凹んでいる方が裏になります。組み模様や刺繍などしてある場合は、表の方がふっくらしているのがわかると思います。

留袖などに使う白と金銀の帯締は、金銀がゴージャスなので表かなと思いきや、白が多いほうが表なんです。

冠組(ゆるぎぐみ)の場合は、真ん中に1本筋が入っているほうが表です。某道明(ちっとも某じゃない)のものはタグがついていますが、そちらが裏側です。わかりやすいですね。ついてないものは、真ん中の筋を探せばOK!

撚り房のものなどは、あとから房を足したものなので帯締の端は平らになっています。組模様の凸凹で判別する方法になると思いますが、わからない場合は好きなほうを使ってよいと思います。三部紐なども裏表のないものが多いです。

房の付け根のしぼってある部分が膨らんでいる方が表、凹んでいる方が裏になります。組み模様や刺繍などしてある場合は、表の方がふっくらしているのがわかると思います。

留袖などに使う白と金銀の帯締は、金銀がゴージャスなので表かなと思いきや、白が多いほうが表なんです。

冠組(ゆるぎぐみ)の場合は、真ん中に1本筋が入っているほうが表です。某道明(ちっとも某じゃない)のものはタグがついていますが、そちらが裏側です。わかりやすいですね。ついてないものは、真ん中の筋を探せばOK!

撚り房のものなどは、あとから房を足したものなので帯締の端は平らになっています。組模様の凸凹で判別する方法になると思いますが、わからない場合は好きなほうを使ってよいと思います。三部紐なども裏表のないものが多いです。

今はリバーシブルで裏表で違う表情を楽しめるものが増えていますね。気分で締め分けるのもいいですし、帯のお太鼓の中でくるっと捻って結ぶと左右の色が変わってそれもまた素敵。何通りもの使い方ができます。

ちなみに、片側だけに模様や色などアクセントが入っているものは、華やかなほうを左側にして結びます。

帯締の裏表が違っても、正直人が見てもあんまりわからないもの。でも、知らないで裏表間違えているのと、知っていてきちんと締めている、もしくは崩して楽しんでいるのでは全然違うと思います。ちょっと胸をはって、装えますよ。

今はリバーシブルで裏表で違う表情を楽しめるものが増えていますね。気分で締め分けるのもいいですし、帯のお太鼓の中でくるっと捻って結ぶと左右の色が変わってそれもまた素敵。何通りもの使い方ができます。

ちなみに、片側だけに模様や色などアクセントが入っているものは、華やかなほうを左側にして結びます。

帯締の裏表が違っても、正直人が見てもあんまりわからないもの。でも、知らないで裏表間違えているのと、知っていてきちんと締めている、もしくは崩して楽しんでいるのでは全然違うと思います。ちょっと胸をはって、装えますよ。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter