もう先月のことになってしまうのですが、2月28日に西荻窪。一欅庵で行われた「和の暮らし」展にいってきました。

以前「

できたての和菓子でお抹茶をいただく贅沢☆巻」でもご紹介したのですが、素敵な歴史的建造物の中で行われる素敵なイベントで、10年前から開催されているのです。

今回もまた彩詠さんのお茶会に参加してきました。

「紙を継ぐ特別な時間"継いで、書いて、送る 和紙まるけな茶会"」と題されたお茶会では、お茶をいただきながら岐阜の美濃和紙で作った懐紙を継いで巻紙や好きな長さの紙を作ろうという贅沢企画。「まるけ」は岐阜弁で「だらけ」とか「まみれ」という意味。私も岐阜人なので懐かしい!

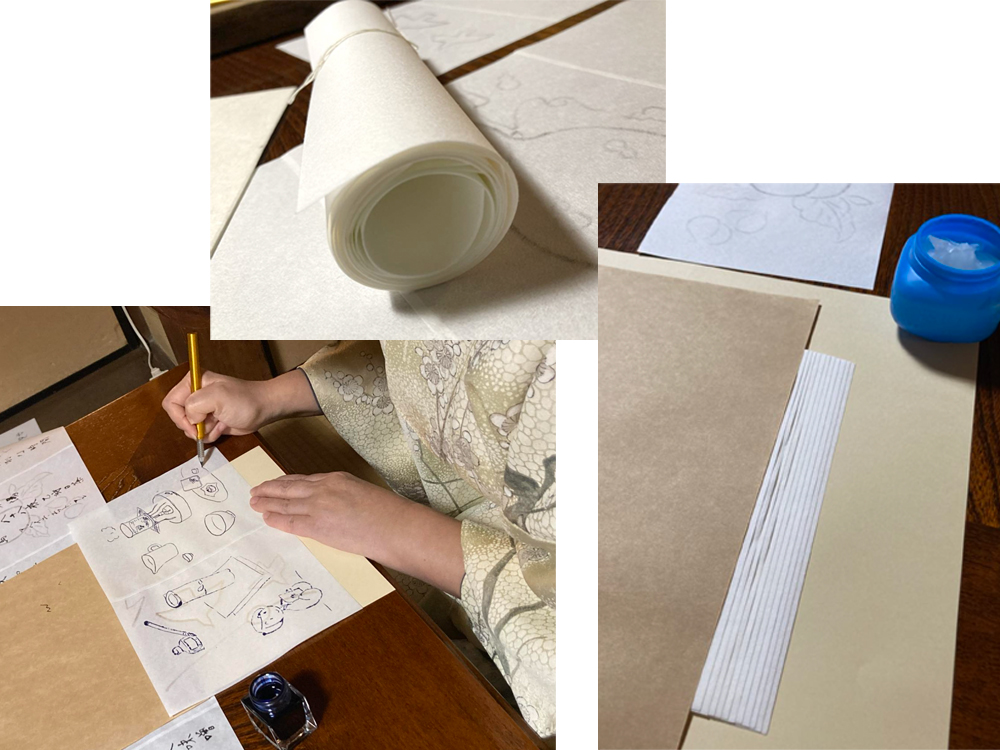

巻紙とは、毛筆で手紙をしたためるのに使われる文字通り「巻いてある紙」。幅は20センチ弱ですが、長さは3メートルから5メートル。手にもったまま、巻いた部分を台にさらさらさらっと文字を書くこともできます。便箋とは違って、途中で途切れることなく自分の好きな長さの文章を書いたら、そこで切って使うのです。合理的!

もちろん和紙にはそんな長い紙があるわけではないので、途中で糊で職人さんが継いで作るのだそうです。その糊代は2ミリがベスト。1ミリでは剥がれてしまい、3ミリでは野暮。美しく継ぐのも熟練の技で、90歳の職人さんが継いでいるというお話をきいたら買うよね、巻紙。

さて、その「継ぐ」という作業を実際にさせてもらったのですが、紙を並べて大和糊をつけ、貼り合わせていく。糊が多くてもいけないし、少なくてもだめ。重なりが深くても浅くてもだめ。単純なようでなかなか難しく、作業に夢中になってしまいました。

でも、継がれて、長くなっていく紙を見るとなんだか心が暖かくなってきました。

数日前に大切な友人が亡くなったばかりで、着物を着て出かける気力もなくしかけていたのですが、いつも明るかった彼女の顔を思い出してえいっと出かけて。道中、別の友人の新築のおうちを見学させてもらい、イベントにたどり着き、心尽くしのお茶とお菓子をいただいて、気持ちがほぐれて。

出来上がった美しい紙に、筆ペンやガラスペンで手紙を書き、和紙の封筒に入れて封印をし、自分宛に送る。数日後にそれを受け取るまでが、お茶会。私は茶会記とガラスペンでイラストを書いて送ったのですが、巻紙を開くと、またお茶会の様子が蘇り。

ばらばらの気持ちを丁寧に集めて、真っ白な紙を無心で継いで、次へと繋げていく。終わったあとも、まだ繋がっている。人生も。

本当に贅沢な時間でした。

気持ちがあふれすぎてその場で友人への手紙は書けなかったけれど、美しい紙を見ていたら、白くて柔らかな和紙の中にいろいろな思い出が浮かんで、またいつか会えるのだとそんな気持ちになりました。

彩詠さんのお茶会は、いつも初めてみること、聞くことがたくさん。お抹茶だけでなく、アルコールランプやビーカーを使って実験のように淹れる中国茶や美濃で産まれた見たこともないお菓子。新しい扉が開く、なんだか魔法にかけられているみたいな不思議な時間なのでした。

ほかにも魅力的な作家さんの和小物やワークショップがてんこもりで、今回はキンゾウ商店さんの着物にもあう大人ターバンと、富士商会さんの刺繍の蝶々ブローチをゲットしてきました。

「

一欅庵 和の暮らし展」展は春と秋に定期開催されているので、要チェックや!

でも、継がれて、長くなっていく紙を見るとなんだか心が暖かくなってきました。

数日前に大切な友人が亡くなったばかりで、着物を着て出かける気力もなくしかけていたのですが、いつも明るかった彼女の顔を思い出してえいっと出かけて。道中、別の友人の新築のおうちを見学させてもらい、イベントにたどり着き、心尽くしのお茶とお菓子をいただいて、気持ちがほぐれて。

出来上がった美しい紙に、筆ペンやガラスペンで手紙を書き、和紙の封筒に入れて封印をし、自分宛に送る。数日後にそれを受け取るまでが、お茶会。私は茶会記とガラスペンでイラストを書いて送ったのですが、巻紙を開くと、またお茶会の様子が蘇り。

ばらばらの気持ちを丁寧に集めて、真っ白な紙を無心で継いで、次へと繋げていく。終わったあとも、まだ繋がっている。人生も。

本当に贅沢な時間でした。

でも、継がれて、長くなっていく紙を見るとなんだか心が暖かくなってきました。

数日前に大切な友人が亡くなったばかりで、着物を着て出かける気力もなくしかけていたのですが、いつも明るかった彼女の顔を思い出してえいっと出かけて。道中、別の友人の新築のおうちを見学させてもらい、イベントにたどり着き、心尽くしのお茶とお菓子をいただいて、気持ちがほぐれて。

出来上がった美しい紙に、筆ペンやガラスペンで手紙を書き、和紙の封筒に入れて封印をし、自分宛に送る。数日後にそれを受け取るまでが、お茶会。私は茶会記とガラスペンでイラストを書いて送ったのですが、巻紙を開くと、またお茶会の様子が蘇り。

ばらばらの気持ちを丁寧に集めて、真っ白な紙を無心で継いで、次へと繋げていく。終わったあとも、まだ繋がっている。人生も。

本当に贅沢な時間でした。

気持ちがあふれすぎてその場で友人への手紙は書けなかったけれど、美しい紙を見ていたら、白くて柔らかな和紙の中にいろいろな思い出が浮かんで、またいつか会えるのだとそんな気持ちになりました。

彩詠さんのお茶会は、いつも初めてみること、聞くことがたくさん。お抹茶だけでなく、アルコールランプやビーカーを使って実験のように淹れる中国茶や美濃で産まれた見たこともないお菓子。新しい扉が開く、なんだか魔法にかけられているみたいな不思議な時間なのでした。

ほかにも魅力的な作家さんの和小物やワークショップがてんこもりで、今回はキンゾウ商店さんの着物にもあう大人ターバンと、富士商会さんの刺繍の蝶々ブローチをゲットしてきました。

「一欅庵 和の暮らし展」展は春と秋に定期開催されているので、要チェックや!

気持ちがあふれすぎてその場で友人への手紙は書けなかったけれど、美しい紙を見ていたら、白くて柔らかな和紙の中にいろいろな思い出が浮かんで、またいつか会えるのだとそんな気持ちになりました。

彩詠さんのお茶会は、いつも初めてみること、聞くことがたくさん。お抹茶だけでなく、アルコールランプやビーカーを使って実験のように淹れる中国茶や美濃で産まれた見たこともないお菓子。新しい扉が開く、なんだか魔法にかけられているみたいな不思議な時間なのでした。

ほかにも魅力的な作家さんの和小物やワークショップがてんこもりで、今回はキンゾウ商店さんの着物にもあう大人ターバンと、富士商会さんの刺繍の蝶々ブローチをゲットしてきました。

「一欅庵 和の暮らし展」展は春と秋に定期開催されているので、要チェックや!

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter