先週の金曜日、かねてから行きたいなと思っていた「

秩父銘仙展」に行ってきました!

銘仙とは、鮮やかな色や大胆な柄が特徴のよりをかけない糸で織った平織の絹布。明治中期に女学校の通学着に指定されたことから大正、昭和初期にかけて女性の普段着として大流行しました。

銘仙は主に関東で生産され、秩父、伊勢崎、足利、桐生、八王子が五大産地とされています。それぞれの産地で、デザインや技巧を競い流行を生み出しました。アンティーク着物ブームでも注目された、現代の着物にはなかなかない大胆な柄行が素敵です。ファンの方も多いのではないでしょうか。

昔ちちぶ銘仙館には行ったことがありますが、以後なかなか行けなかったところにお誘いをいただいて、キモトモと一緒に小旅行気分でおでかけしました。

西武池袋線のラビューという素敵な特急に乗ろうと思っていたら、西武池袋線が飛来物の点検のためしばらく止まってしまい、出発時間間に合わず(号泣。もっと余裕をもって行動したい)東武東上線の向かい合わせの電車で懐かし気分で秩父方面に向かいました。(実は東武東上線で行ったほうが早かった:爆)

『銘仙展』は西武秩父ではなく、秩父鉄道の皆野駅が最寄り。Mihara稲穗山の森の美術館で開催され、今年で四年目。

会場で長谷川雄子さんにご案内いただき、銘仙展示を見学。一言で「銘仙」といっても本当に様々で、びっくりしました。華道家であり、秩父語り部の木村和恵さんの1000枚以上のコレクションの中から、毎年総入れ替えで展示されているそうです。なので、今年見たものはもう見られない!?

すべて展示するまで続けるとのことで、あと6年ほどかかるそう。1000枚って!と思ったら、もともと2000枚あってそこから県や国に寄付をしてそれでも減ってその数だそうです。

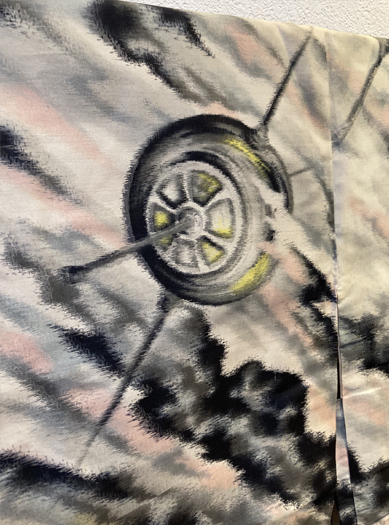

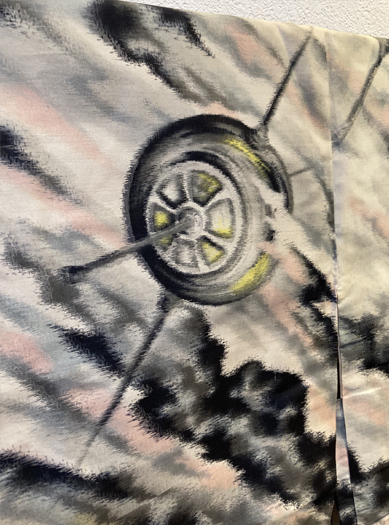

その時の流行を取り入れたり、大正ロマン風からロシアンアバンギャルドまで様々。不思議な模様の羽織があり、何かと思ったら1954年に打ち上げられた人工衛星スプートニクを想像で図案化したもの(!)宇宙!自由です!

銘仙には「ほぐし織」という技法があり、縦糸に型染めをして1色の横糸で織っていきます。そのため模様に微妙な滲みが生まれるのが特徴です。横糸の色によって、織り上がりの反物の色が変わります。

こちらは逸見織物さんで見せていただいた織見本なのですが、左は白い横糸、右は赤い横糸で織ったものです。模様は同じように浮かび上がるのですが、雰囲気が全く変わりますね。

会場では、秩父の銘仙の織元さんや銘仙を使ったアーティストの作品などが並び、お買い物もうきうき。私は海松目さんの帯留めブローチをゲットしました。素晴らしい歌声の正調秩父音頭の披露もありました。

イベントもいろいろで、開催日には染め体験や織体験ができたり、銘仙をお借りして着付けてもらい、記念写真を撮影してランウェイを歩くこともできます!

美術館は結構な山の上で、草履で登山は厳しいかも!ということで和洋ミックスコーデでスニーカーで向かった私(先週に続き、「着物にヘアゴム。スニーカーで着物に恋した話」につながる!?怖い・笑)。里帰りということで銘仙を着たり、アンティーク風の帯で一緒にいってくれたキモトモにも感謝!

結局皆野駅からタクシーで向かったのであまり関係なかったかもですが、歩いて行くぞ~という方はかなりの坂道を覚悟してください! 山の斜面には、珍しいオレンジの福寿草(『秩父紅』という品種だそうです)が咲いていて綺麗でした。

お昼ごろついて、麓の里カフェ hirake gomaさんでオーガニックランチを堪能しました。こだわりの食材で、本当に美味しかったです。美術館にはそのあと登っていくといいと思います。車でおでかけのほうが楽ちんかもです。

開催は3月17日まで。終了間際のご案内で恐縮ですが、おすすめです!

来年もあるそうなので、お近くの方はもとより、遠くてもお友達と小旅行企画にぜひぜひ。

銘仙には「ほぐし織」という技法があり、縦糸に型染めをして1色の横糸で織っていきます。そのため模様に微妙な滲みが生まれるのが特徴です。横糸の色によって、織り上がりの反物の色が変わります。

銘仙には「ほぐし織」という技法があり、縦糸に型染めをして1色の横糸で織っていきます。そのため模様に微妙な滲みが生まれるのが特徴です。横糸の色によって、織り上がりの反物の色が変わります。

こちらは逸見織物さんで見せていただいた織見本なのですが、左は白い横糸、右は赤い横糸で織ったものです。模様は同じように浮かび上がるのですが、雰囲気が全く変わりますね。

会場では、秩父の銘仙の織元さんや銘仙を使ったアーティストの作品などが並び、お買い物もうきうき。私は海松目さんの帯留めブローチをゲットしました。素晴らしい歌声の正調秩父音頭の披露もありました。

イベントもいろいろで、開催日には染め体験や織体験ができたり、銘仙をお借りして着付けてもらい、記念写真を撮影してランウェイを歩くこともできます!

こちらは逸見織物さんで見せていただいた織見本なのですが、左は白い横糸、右は赤い横糸で織ったものです。模様は同じように浮かび上がるのですが、雰囲気が全く変わりますね。

会場では、秩父の銘仙の織元さんや銘仙を使ったアーティストの作品などが並び、お買い物もうきうき。私は海松目さんの帯留めブローチをゲットしました。素晴らしい歌声の正調秩父音頭の披露もありました。

イベントもいろいろで、開催日には染め体験や織体験ができたり、銘仙をお借りして着付けてもらい、記念写真を撮影してランウェイを歩くこともできます!

美術館は結構な山の上で、草履で登山は厳しいかも!ということで和洋ミックスコーデでスニーカーで向かった私(先週に続き、「着物にヘアゴム。スニーカーで着物に恋した話」につながる!?怖い・笑)。里帰りということで銘仙を着たり、アンティーク風の帯で一緒にいってくれたキモトモにも感謝!

美術館は結構な山の上で、草履で登山は厳しいかも!ということで和洋ミックスコーデでスニーカーで向かった私(先週に続き、「着物にヘアゴム。スニーカーで着物に恋した話」につながる!?怖い・笑)。里帰りということで銘仙を着たり、アンティーク風の帯で一緒にいってくれたキモトモにも感謝!

結局皆野駅からタクシーで向かったのであまり関係なかったかもですが、歩いて行くぞ~という方はかなりの坂道を覚悟してください! 山の斜面には、珍しいオレンジの福寿草(『秩父紅』という品種だそうです)が咲いていて綺麗でした。

お昼ごろついて、麓の里カフェ hirake gomaさんでオーガニックランチを堪能しました。こだわりの食材で、本当に美味しかったです。美術館にはそのあと登っていくといいと思います。車でおでかけのほうが楽ちんかもです。

開催は3月17日まで。終了間際のご案内で恐縮ですが、おすすめです!

来年もあるそうなので、お近くの方はもとより、遠くてもお友達と小旅行企画にぜひぜひ。

結局皆野駅からタクシーで向かったのであまり関係なかったかもですが、歩いて行くぞ~という方はかなりの坂道を覚悟してください! 山の斜面には、珍しいオレンジの福寿草(『秩父紅』という品種だそうです)が咲いていて綺麗でした。

お昼ごろついて、麓の里カフェ hirake gomaさんでオーガニックランチを堪能しました。こだわりの食材で、本当に美味しかったです。美術館にはそのあと登っていくといいと思います。車でおでかけのほうが楽ちんかもです。

開催は3月17日まで。終了間際のご案内で恐縮ですが、おすすめです!

来年もあるそうなので、お近くの方はもとより、遠くてもお友達と小旅行企画にぜひぜひ。

Facebook

Facebook Instagram

Instagram Twitter

Twitter