5枚のほうが足首が細く見えるとも言われます。本来見えるところではないので気分ではあるのですが、細く見えたい乙女心的にぐっときます。

一方、正座などの多いシーンでは、5枚は足がしびれやすいかも(経験談)。このあたりはお好みで!

こはぜには、メーカーのロゴやサイズの刻印がされていたり、金色だったり銀色だったり結構バリエーションがあります。今度足袋を履かれる時、こはぜにも注目してみてください。なかなか奥深いですよ~。

5枚のほうが足首が細く見えるとも言われます。本来見えるところではないので気分ではあるのですが、細く見えたい乙女心的にぐっときます。

一方、正座などの多いシーンでは、5枚は足がしびれやすいかも(経験談)。このあたりはお好みで!

こはぜには、メーカーのロゴやサイズの刻印がされていたり、金色だったり銀色だったり結構バリエーションがあります。今度足袋を履かれる時、こはぜにも注目してみてください。なかなか奥深いですよ~。

足袋のこはぜって4枚?5枚?の巻

星わにこ

2024/09/04 00:00

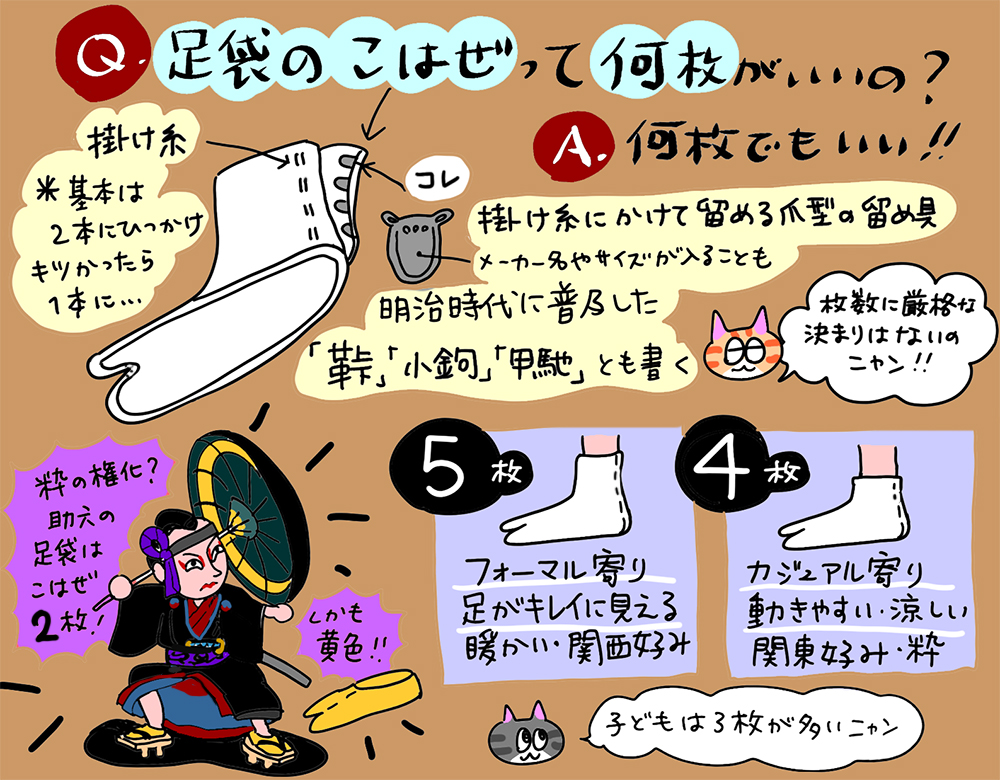

足袋のこはぜは、掛け糸にかけて足袋の足首を留める爪型の金具のこと。「鞐」「小鉤」「甲馳」などとも書かれます。江戸時代の足袋は足首のところを紐でくくって留めていましたが、明治時代になってこのこはぜが普及しました。伸縮性のない生地でできた足袋を、しっかりと足にフィットさせてくれるのがこはぜです。

一見不便なようですが、これがたとえばファスナーやホックやボタンだったら、どうなのでしょうか? 多分、正座したときにあたって痛かったりするのではないでしょうか? ホックだと外れてしまうかも。形を変えず愛用され続けているのは、足袋のために開発されたパーツだからこそでしょうか。

今は伸縮性があってすぽっと履ける足袋型のカバーなどもありますが、やはり昔ながらの足にあった形の足袋を装着する安心感には及びません。草履は靴と違って足全体のカバーはされないので、足袋がきちっとしていると安定する気がします。

さて前置きが長くなりましたが(通常運転)、大人の足袋の「こはぜ」は4枚と5枚がありますよね。フォーマルは5枚でカジュアルは4枚とかよくいいますが、特に決まりはないそうです。

5枚のほうが足首を長く覆うので、足首を見せたくなければ5枚、4枚だと足首部分が短くて動きやすいのでそちらを好む人もいます。関西では5枚が好まれ、関東では足首がちらっと見えると粋だということで4枚が好まれるとも。歌舞伎の助六の足袋はなんとこはぜが2枚。粋を追求したということでしょうか。

5枚のほうが足首が細く見えるとも言われます。本来見えるところではないので気分ではあるのですが、細く見えたい乙女心的にぐっときます。

一方、正座などの多いシーンでは、5枚は足がしびれやすいかも(経験談)。このあたりはお好みで!

こはぜには、メーカーのロゴやサイズの刻印がされていたり、金色だったり銀色だったり結構バリエーションがあります。今度足袋を履かれる時、こはぜにも注目してみてください。なかなか奥深いですよ~。

5枚のほうが足首が細く見えるとも言われます。本来見えるところではないので気分ではあるのですが、細く見えたい乙女心的にぐっときます。

一方、正座などの多いシーンでは、5枚は足がしびれやすいかも(経験談)。このあたりはお好みで!

こはぜには、メーカーのロゴやサイズの刻印がされていたり、金色だったり銀色だったり結構バリエーションがあります。今度足袋を履かれる時、こはぜにも注目してみてください。なかなか奥深いですよ~。

5枚のほうが足首が細く見えるとも言われます。本来見えるところではないので気分ではあるのですが、細く見えたい乙女心的にぐっときます。

一方、正座などの多いシーンでは、5枚は足がしびれやすいかも(経験談)。このあたりはお好みで!

こはぜには、メーカーのロゴやサイズの刻印がされていたり、金色だったり銀色だったり結構バリエーションがあります。今度足袋を履かれる時、こはぜにも注目してみてください。なかなか奥深いですよ~。

5枚のほうが足首が細く見えるとも言われます。本来見えるところではないので気分ではあるのですが、細く見えたい乙女心的にぐっときます。

一方、正座などの多いシーンでは、5枚は足がしびれやすいかも(経験談)。このあたりはお好みで!

こはぜには、メーカーのロゴやサイズの刻印がされていたり、金色だったり銀色だったり結構バリエーションがあります。今度足袋を履かれる時、こはぜにも注目してみてください。なかなか奥深いですよ~。