台風や地震で落ち着かない秋の始まり‥‥被害にあわれている皆様に心よりお見舞い申し上げます。小さなことですが私の田舎でも台風21号で敷地で倒木があり、道路の邪魔になっていると連絡がありました。片付けも終わらぬうちに次の台風の予報にやきもきしたり、心が休まりませんが、災害への備えを改めて考えさせられます。

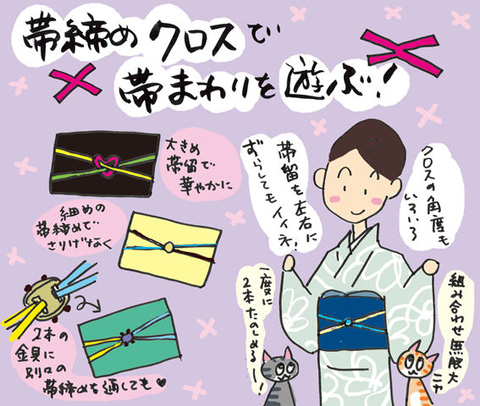

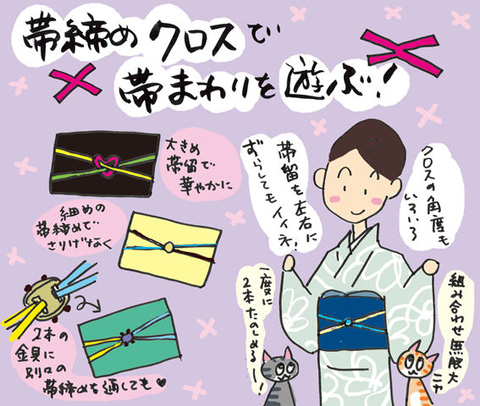

永遠に続きそうだった暑さも一段落で、そろそろ衣替え。着物が楽しい季節がやってきますね。このごろ気になっているのが帯締めのクロス使い。大きめのベルトのバックルのような帯留に帯締めをクロスさせているキモトモがいて、素敵だったので早速マネしてみました。

普通の帯留に細い帯締めを2本通してみたら、三分紐1本使いよりぐっと表情が出て楽しい!

大きめの帯留はもちろん、普通のものでも帯締めを2本通せるような金具の帯締めやブローチなど、たのしめるものは結構ありました。金具の足が2本あるものは片方づつ違う帯締めを使っても楽しめます。

帯締めはどの色にしようかな~って決めかねる時もあるのですが、そんな時は2本選んじゃえばいいんだ!って欲張りですか?

最近の帯留は、結構大きいものが多くて、へたすると帯締めが迫力負けしてしまうものもあったりするので、どーんとインパクト大にしたいときなど使えるワザです。

無地や大人しい帯も、賑やかに変身できます。コーディネートがちょっと物足りないなと思われたとき、ぜひチャレンジしてみていただきたいテクニックです!

これが、細めの帯締めをクロスさせて遊んでみたときです。そして実は、帯揚はスカーフ、帯はつけ帯、浴衣をうそつき衿で着物風に着ているといういろいろなフェイクコーデでもあります(笑)。

オーソドックスなコーディネートも大好きですが、要素をプラスして盛っていくおしゃれも楽しいものです! あとらくちんに手抜きして着るのも、楽しいです(笑)。以前はとてもルールにこだわったり、そういうものでしょ、という思い込みが私にはありました。でも、こだわりなくファッションとして楽しむキモトモがいっぱいできて、目からウロコがいっぱい落ちてます。まだまだ、弾けきれない中途半端な部分はありますが(笑)。

なんでもそうかもしれませんが、自分で枠にはまってしまうと、楽しくないこといっぱいあります。着物もおしゃれ、絶対こうでなくてはならないという決まりはありません。ちょっと面白いなと思ったり、あら素敵と思ったらどんどん取り入れてみませんか。新しい自分が見えてくるかもですよ。

普通の帯留に細い帯締めを2本通してみたら、三分紐1本使いよりぐっと表情が出て楽しい!

大きめの帯留はもちろん、普通のものでも帯締めを2本通せるような金具の帯締めやブローチなど、たのしめるものは結構ありました。金具の足が2本あるものは片方づつ違う帯締めを使っても楽しめます。

帯締めはどの色にしようかな~って決めかねる時もあるのですが、そんな時は2本選んじゃえばいいんだ!って欲張りですか?

最近の帯留は、結構大きいものが多くて、へたすると帯締めが迫力負けしてしまうものもあったりするので、どーんとインパクト大にしたいときなど使えるワザです。

無地や大人しい帯も、賑やかに変身できます。コーディネートがちょっと物足りないなと思われたとき、ぜひチャレンジしてみていただきたいテクニックです!

普通の帯留に細い帯締めを2本通してみたら、三分紐1本使いよりぐっと表情が出て楽しい!

大きめの帯留はもちろん、普通のものでも帯締めを2本通せるような金具の帯締めやブローチなど、たのしめるものは結構ありました。金具の足が2本あるものは片方づつ違う帯締めを使っても楽しめます。

帯締めはどの色にしようかな~って決めかねる時もあるのですが、そんな時は2本選んじゃえばいいんだ!って欲張りですか?

最近の帯留は、結構大きいものが多くて、へたすると帯締めが迫力負けしてしまうものもあったりするので、どーんとインパクト大にしたいときなど使えるワザです。

無地や大人しい帯も、賑やかに変身できます。コーディネートがちょっと物足りないなと思われたとき、ぜひチャレンジしてみていただきたいテクニックです!

これが、細めの帯締めをクロスさせて遊んでみたときです。そして実は、帯揚はスカーフ、帯はつけ帯、浴衣をうそつき衿で着物風に着ているといういろいろなフェイクコーデでもあります(笑)。

オーソドックスなコーディネートも大好きですが、要素をプラスして盛っていくおしゃれも楽しいものです! あとらくちんに手抜きして着るのも、楽しいです(笑)。以前はとてもルールにこだわったり、そういうものでしょ、という思い込みが私にはありました。でも、こだわりなくファッションとして楽しむキモトモがいっぱいできて、目からウロコがいっぱい落ちてます。まだまだ、弾けきれない中途半端な部分はありますが(笑)。

なんでもそうかもしれませんが、自分で枠にはまってしまうと、楽しくないこといっぱいあります。着物もおしゃれ、絶対こうでなくてはならないという決まりはありません。ちょっと面白いなと思ったり、あら素敵と思ったらどんどん取り入れてみませんか。新しい自分が見えてくるかもですよ。

これが、細めの帯締めをクロスさせて遊んでみたときです。そして実は、帯揚はスカーフ、帯はつけ帯、浴衣をうそつき衿で着物風に着ているといういろいろなフェイクコーデでもあります(笑)。

オーソドックスなコーディネートも大好きですが、要素をプラスして盛っていくおしゃれも楽しいものです! あとらくちんに手抜きして着るのも、楽しいです(笑)。以前はとてもルールにこだわったり、そういうものでしょ、という思い込みが私にはありました。でも、こだわりなくファッションとして楽しむキモトモがいっぱいできて、目からウロコがいっぱい落ちてます。まだまだ、弾けきれない中途半端な部分はありますが(笑)。

なんでもそうかもしれませんが、自分で枠にはまってしまうと、楽しくないこといっぱいあります。着物もおしゃれ、絶対こうでなくてはならないという決まりはありません。ちょっと面白いなと思ったり、あら素敵と思ったらどんどん取り入れてみませんか。新しい自分が見えてくるかもですよ。

半衿や帯揚・帯締めは少し抑えた秋の色を選んでみました。単衣の時期は本当に短く、さらに初夏と秋とそれぞれをイメージさせる色柄で、おでかけ予定と気温や天気を見て‥‥となると本当に一年に一度着られるかどうか、ということも少なくありません。とても贅沢ですが、でも、それがまた楽しみでもあるのですよね。

ああ、秋にはこれを着よう。そんな1枚があることが、実際に着る着ないに関わらず、心の潤いなのかもしれません。妄想コーデも、心の潤い。今日もまたああでもないこうでもないと夢を膨らませる秋の夜長なのでした。

半衿や帯揚・帯締めは少し抑えた秋の色を選んでみました。単衣の時期は本当に短く、さらに初夏と秋とそれぞれをイメージさせる色柄で、おでかけ予定と気温や天気を見て‥‥となると本当に一年に一度着られるかどうか、ということも少なくありません。とても贅沢ですが、でも、それがまた楽しみでもあるのですよね。

ああ、秋にはこれを着よう。そんな1枚があることが、実際に着る着ないに関わらず、心の潤いなのかもしれません。妄想コーデも、心の潤い。今日もまたああでもないこうでもないと夢を膨らませる秋の夜長なのでした。 着ているものは変わらないのに、秋っぽく見えるこのテクニック、「濃い色の夏の襦袢を入手する」という大きなハードルはありますが、効果抜群です。濃い色って具体的にどんな色よ! ということですが、あまり彩度の高い色よりは、濃いめのグレーなどが万能です。真っ黒も「えっ」と思われるかもしれませんが、カッコイイんですよ~。

でも実際、濃い色の夏の襦袢、あまり見かけませんよね。そんな時はちょっと古くなった襦袢を染めてしまうのもアリなんです。麻の襦袢でしたら、ダイロンなどの化学染料で染めて、色止めをすればOK。絹ものは縮んでしまうので難しいですが、麻は大丈夫! ポリエステルは染まりません。素材と染め上がりについては、どんなものでもうまくいくというわけではありませんので、よく調べてからトライしてみてくださいね!(^^;)。

私も、実家の箪笥で発掘したちょっとシミが浮いていた麻の襦袢を思い切って鈍色(グレー)に染めてみようと計画中。9月に単衣代わりに夏着物+鈍色襦袢でコーディネートしてみたいと今からワクワクです。またご報告しますね~!

ダイロンで染めちゃうといえば、浴衣や麻着物を違う色に染め変えてみたこともあるわたしですが、先日、友人が2、3シーズン着てちょっと衿がスレて白くなったり、焼けが出てきた麻や綿麻の着物はダイロンで染めると新品のように生き返る!と教えてくれました。わたしも、今年着倒した黒の浴衣を染めてみようかと計画中。

カジュアル着物は自分でいろいろトライして楽しみたい! 秋の気配に、おしゃれ心が盛り返してきたきょうこのごろ。ワードローブの見直しもしたいなあとあれこれ妄想膨らむわにこでした。

着ているものは変わらないのに、秋っぽく見えるこのテクニック、「濃い色の夏の襦袢を入手する」という大きなハードルはありますが、効果抜群です。濃い色って具体的にどんな色よ! ということですが、あまり彩度の高い色よりは、濃いめのグレーなどが万能です。真っ黒も「えっ」と思われるかもしれませんが、カッコイイんですよ~。

でも実際、濃い色の夏の襦袢、あまり見かけませんよね。そんな時はちょっと古くなった襦袢を染めてしまうのもアリなんです。麻の襦袢でしたら、ダイロンなどの化学染料で染めて、色止めをすればOK。絹ものは縮んでしまうので難しいですが、麻は大丈夫! ポリエステルは染まりません。素材と染め上がりについては、どんなものでもうまくいくというわけではありませんので、よく調べてからトライしてみてくださいね!(^^;)。

私も、実家の箪笥で発掘したちょっとシミが浮いていた麻の襦袢を思い切って鈍色(グレー)に染めてみようと計画中。9月に単衣代わりに夏着物+鈍色襦袢でコーディネートしてみたいと今からワクワクです。またご報告しますね~!

ダイロンで染めちゃうといえば、浴衣や麻着物を違う色に染め変えてみたこともあるわたしですが、先日、友人が2、3シーズン着てちょっと衿がスレて白くなったり、焼けが出てきた麻や綿麻の着物はダイロンで染めると新品のように生き返る!と教えてくれました。わたしも、今年着倒した黒の浴衣を染めてみようかと計画中。

カジュアル着物は自分でいろいろトライして楽しみたい! 秋の気配に、おしゃれ心が盛り返してきたきょうこのごろ。ワードローブの見直しもしたいなあとあれこれ妄想膨らむわにこでした。

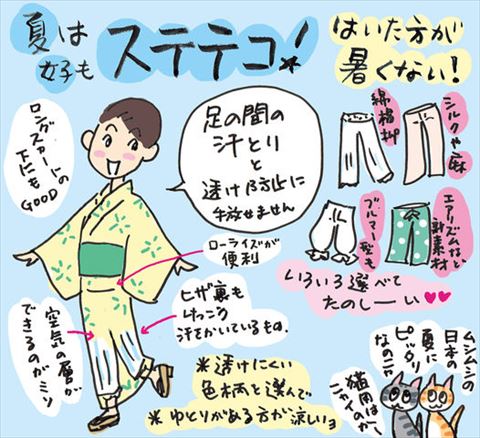

私が着物をきはじめたころは、女性用のステテコは入手しづらく、オジサンのステテコを履いたりしてました。とってもリーズナブルで(笑)快適だけどやっぱり前開きの部分が恥ずかしいし(爆)股上の深さが使いにいくかったです。

着物の下にステテコをはく、というのがなんか恥ずかしかったですし、そんな話をしたら、いいわねーという奥さんの隣にいた旦那さんに「ちょっとウチの嫁になにすすめてくれとんねーん」と突っ込まれたこともあります(笑)。

でもいまや「ステテコ」=オジサンではなく、レディースも選択肢が増えていますし、選ぶのも本当に楽しいですよね。

シルクのものや麻のもの、新素材の柄ものなどいろんなステテコを試しましたが、いまはたかはしきもの工房のローライズステテコで落ち着いています。このステテコは、ローライズなので帯にもぐらず上げ下ろしがしやすいのと、丈が長いので、ステテコだけで浴衣等を着たとき、素足が透けないのです。

でも、裾よけ代わりにするときは短めのほうが足さばきもいいし、より涼しくなると思います。防寒として考える時はちょうちんブルマーみたいに裾が絞ってあるものもいいですね。インナーとして着る時は濃い色や柄物は透けるので注意ですヨ。レースがいっぱいついてたりするとやっぱり可愛くて、気持ちが盛り上がります

もし! まだ! ステテコデビューしていない方がいらしたらこの夏ぜひ! そしてステテコの快適さを知っている方は、浴衣デビューの人にぜひ教えてあげてくださいませ(^^)

私が着物をきはじめたころは、女性用のステテコは入手しづらく、オジサンのステテコを履いたりしてました。とってもリーズナブルで(笑)快適だけどやっぱり前開きの部分が恥ずかしいし(爆)股上の深さが使いにいくかったです。

着物の下にステテコをはく、というのがなんか恥ずかしかったですし、そんな話をしたら、いいわねーという奥さんの隣にいた旦那さんに「ちょっとウチの嫁になにすすめてくれとんねーん」と突っ込まれたこともあります(笑)。

でもいまや「ステテコ」=オジサンではなく、レディースも選択肢が増えていますし、選ぶのも本当に楽しいですよね。

シルクのものや麻のもの、新素材の柄ものなどいろんなステテコを試しましたが、いまはたかはしきもの工房のローライズステテコで落ち着いています。このステテコは、ローライズなので帯にもぐらず上げ下ろしがしやすいのと、丈が長いので、ステテコだけで浴衣等を着たとき、素足が透けないのです。

でも、裾よけ代わりにするときは短めのほうが足さばきもいいし、より涼しくなると思います。防寒として考える時はちょうちんブルマーみたいに裾が絞ってあるものもいいですね。インナーとして着る時は濃い色や柄物は透けるので注意ですヨ。レースがいっぱいついてたりするとやっぱり可愛くて、気持ちが盛り上がります

もし! まだ! ステテコデビューしていない方がいらしたらこの夏ぜひ! そしてステテコの快適さを知っている方は、浴衣デビューの人にぜひ教えてあげてくださいませ(^^)

もちろん普通に結ぶには長さが少し足りないので、結ばない方式で。

もちろん普通に結ぶには長さが少し足りないので、結ばない方式で。

夏の帯揚は実は冒険しどころかも。小さな面積ですが、ハッと目にとまりやすく、自分からもよく見えるので好きな色柄を使うとテンションもアップします。

この夏、自分だけの帯揚探しをしてみませんか。

夏の帯揚は実は冒険しどころかも。小さな面積ですが、ハッと目にとまりやすく、自分からもよく見えるので好きな色柄を使うとテンションもアップします。

この夏、自分だけの帯揚探しをしてみませんか。 そして、ここからが重要なプラスワン。

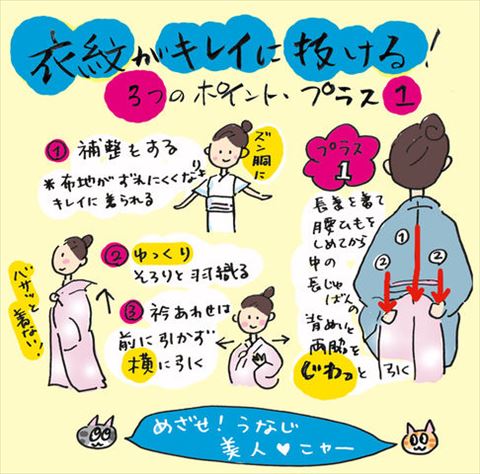

長着の腰紐を結んで、おはしょりと襟元を整えた段階で、長襦袢の襟元はちょっと浮いているはずです。なぜなら長着を羽織るとその重さで長襦袢の衿が押されて緩むから。

なのでこの段階で長襦袢の襟元の浮きを押さえておくことが、その後の襟元の崩れと衣紋が詰まることの防止にとっても重要になってきます。長着をはしょって、長襦袢の背中側を引いて浮きを押さえます。

その際も、衣紋抜きがついているからと、衣紋抜きだけをぐいぐい引っ張ったりしないで、じわっと、衣紋抜きを引く(もしくは背縫いを引く)。次に背縫いの両脇10センチくらいのところを持ってじわっと空気を抜くように引いて、全体を後ろに引き下げてください。

そうすると、衣紋が抜けて、前の衿の浮きが収まるはずです。それでもまだ少し浮いていたら、前の衿先を持ってじわっと少しづつ引いてみて下さい。

ここでグイ!と引っ張ってしまうと、左右ずれてしまったり、崩れてしまったりしますので、あくまでもじんわりとすることがポイントです。

それから伊達締めや胸紐で襟元を押さえて帯を結べば、襟元の崩れは断然減りますよ~! とにかくパパっと着ないこと、布目を整えながら着ること。

衣紋がどうしても詰まって来ちゃう、というときには、上記の3点とプラスワンをお試しください。着姿がかわりますよー。浴衣も同様です。すっきりと衣紋を抜いて、素敵な夏の着物姿を楽しんで下さい!

そして、ここからが重要なプラスワン。

長着の腰紐を結んで、おはしょりと襟元を整えた段階で、長襦袢の襟元はちょっと浮いているはずです。なぜなら長着を羽織るとその重さで長襦袢の衿が押されて緩むから。

なのでこの段階で長襦袢の襟元の浮きを押さえておくことが、その後の襟元の崩れと衣紋が詰まることの防止にとっても重要になってきます。長着をはしょって、長襦袢の背中側を引いて浮きを押さえます。

その際も、衣紋抜きがついているからと、衣紋抜きだけをぐいぐい引っ張ったりしないで、じわっと、衣紋抜きを引く(もしくは背縫いを引く)。次に背縫いの両脇10センチくらいのところを持ってじわっと空気を抜くように引いて、全体を後ろに引き下げてください。

そうすると、衣紋が抜けて、前の衿の浮きが収まるはずです。それでもまだ少し浮いていたら、前の衿先を持ってじわっと少しづつ引いてみて下さい。

ここでグイ!と引っ張ってしまうと、左右ずれてしまったり、崩れてしまったりしますので、あくまでもじんわりとすることがポイントです。

それから伊達締めや胸紐で襟元を押さえて帯を結べば、襟元の崩れは断然減りますよ~! とにかくパパっと着ないこと、布目を整えながら着ること。

衣紋がどうしても詰まって来ちゃう、というときには、上記の3点とプラスワンをお試しください。着姿がかわりますよー。浴衣も同様です。すっきりと衣紋を抜いて、素敵な夏の着物姿を楽しんで下さい! 新聞に載っている自分が、その着姿に疑問を持たなかったように、とにかく順番を守って着るだけが精一杯のときは、その先に神経がいかないよなあ~としみじみ。

その人なりの着姿でいい。好みもあるし、みんな同じじゃつまらない。もっと綺麗に着たいとか、こんな風に着たいと思ったときには、教わったり研究したり、そして回数をこなして、所作も身に付けば着姿もこなれてくる。

あと、どんなに「これがいいわよ」と言われても、それのなにがいいか理解できるところまで自分がいっていなければ、馬の耳に念仏ですよね。おばちゃんになった今になって「ああ若い時もっと勉強すればよかった」と思うけど、若い時は遊びたかったみたいな(笑)。ちょっと違うか。

着物の着方の正解はひとそれぞれ。洋服と同じように構えずに自分がいいと思うように着られたらいいんだよな、と思います。

幸い、私の周りにはその着姿についてけなしたりする人もいなかったため、私も着物を着ることが嫌いにはなりませんでした。

とはいえなあ‥‥‥記事になってたくさんの人の目に触れる時はそれなりにちゃんとしたほうがいいし、知ってる人はちょっと直してあげるといいよね‥‥なんて、写真を見ながら思うわにこでした。

新聞に載っている自分が、その着姿に疑問を持たなかったように、とにかく順番を守って着るだけが精一杯のときは、その先に神経がいかないよなあ~としみじみ。

その人なりの着姿でいい。好みもあるし、みんな同じじゃつまらない。もっと綺麗に着たいとか、こんな風に着たいと思ったときには、教わったり研究したり、そして回数をこなして、所作も身に付けば着姿もこなれてくる。

あと、どんなに「これがいいわよ」と言われても、それのなにがいいか理解できるところまで自分がいっていなければ、馬の耳に念仏ですよね。おばちゃんになった今になって「ああ若い時もっと勉強すればよかった」と思うけど、若い時は遊びたかったみたいな(笑)。ちょっと違うか。

着物の着方の正解はひとそれぞれ。洋服と同じように構えずに自分がいいと思うように着られたらいいんだよな、と思います。

幸い、私の周りにはその着姿についてけなしたりする人もいなかったため、私も着物を着ることが嫌いにはなりませんでした。

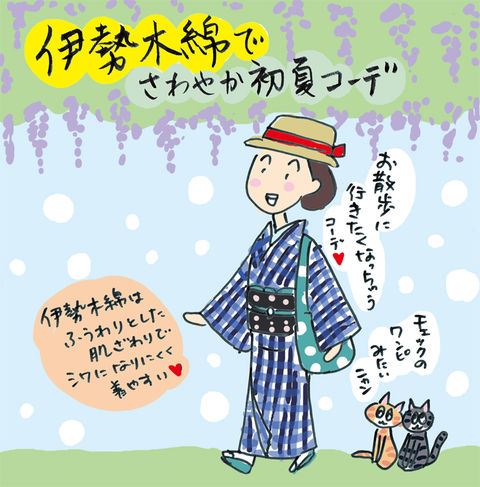

とはいえなあ‥‥‥記事になってたくさんの人の目に触れる時はそれなりにちゃんとしたほうがいいし、知ってる人はちょっと直してあげるといいよね‥‥なんて、写真を見ながら思うわにこでした。 伊勢木綿は、もう織元が1軒しか残っていませんが、昔ながらの格子柄が大人カワイイチェックのワンピのようでとっても可愛いのです。肩掛けカバンやピクニックバスケットを持っておでかけしたくなってしまいますね。

八寸の帯に可愛い帯留をつけて、藤やツツジをみながらお散歩したいコーデです。

伊勢木綿は、もう織元が1軒しか残っていませんが、昔ながらの格子柄が大人カワイイチェックのワンピのようでとっても可愛いのです。肩掛けカバンやピクニックバスケットを持っておでかけしたくなってしまいますね。

八寸の帯に可愛い帯留をつけて、藤やツツジをみながらお散歩したいコーデです。

さわやかな初夏の風を感じながら、木綿の着物でおでかけしましょう!(妄想)

さわやかな初夏の風を感じながら、木綿の着物でおでかけしましょう!(妄想)

コハゼは、掛糸二本を一度にひっかけてとめますが、上のほうなど足首が太くてかけられないようなときは、手前の1本にかけたりしてもオッケー。自分にピッタリサイズの足袋を誂えられればそんなこともありませんが、市販の足袋はいろんなサイズがありますし、基本は伸縮性がないものなので、自分にあった足袋を探してください。

小さめの足袋をキュキュッとシワの入らないようにピタッとはいた足元は本当に美しいもの。でも結構痛かったり。かといってブカブカの足袋は不格好(^^;)このあたりは個人差がありますので、辛くなく美しく見える足袋が欲しいなあといつも思います。

私は特に甲高幅広の足なので、なかなかキレイに履ける足袋がなく、どうしてもストレッチ足袋にしてしまいがち。綿でピタリと決まった足元は憧れです。また、訪問先で草履を脱いで上がったりする場合はきれいな足袋でお邪魔したいもの。こんなときは替えの足袋を持っていくという方法の他、足袋カバーをつけていって、中に入った時に脱ぐという方法もあります。(時々、忘れてずっと履いていて気付いてあっ!ということも多いですが‥‥えっ私だけですか)。

ファッションとして履く足袋は、今いろんな素材のものが出ていますし、色や柄も豊富。寒い時期はネルや別珍の足袋もいいですね。レースや合皮などのものもあり、白ばかりにこだわらず、ラクに楽しく履ける足袋で遊ぶのもいいですよね。合皮のものなどは、草履にうまくあわせると、ブーツや靴っぽくもあり、カッコイイですよ。着物のときは必ず履くものなのに、ちょっとおざなりにしがちな足袋のおしゃれ。今年は私もいろんな足袋にトライしてみたいです。

もちろん、はくときもスマートに‥‥を心がけて(苦笑)。

コハゼは、掛糸二本を一度にひっかけてとめますが、上のほうなど足首が太くてかけられないようなときは、手前の1本にかけたりしてもオッケー。自分にピッタリサイズの足袋を誂えられればそんなこともありませんが、市販の足袋はいろんなサイズがありますし、基本は伸縮性がないものなので、自分にあった足袋を探してください。

小さめの足袋をキュキュッとシワの入らないようにピタッとはいた足元は本当に美しいもの。でも結構痛かったり。かといってブカブカの足袋は不格好(^^;)このあたりは個人差がありますので、辛くなく美しく見える足袋が欲しいなあといつも思います。

私は特に甲高幅広の足なので、なかなかキレイに履ける足袋がなく、どうしてもストレッチ足袋にしてしまいがち。綿でピタリと決まった足元は憧れです。また、訪問先で草履を脱いで上がったりする場合はきれいな足袋でお邪魔したいもの。こんなときは替えの足袋を持っていくという方法の他、足袋カバーをつけていって、中に入った時に脱ぐという方法もあります。(時々、忘れてずっと履いていて気付いてあっ!ということも多いですが‥‥えっ私だけですか)。

ファッションとして履く足袋は、今いろんな素材のものが出ていますし、色や柄も豊富。寒い時期はネルや別珍の足袋もいいですね。レースや合皮などのものもあり、白ばかりにこだわらず、ラクに楽しく履ける足袋で遊ぶのもいいですよね。合皮のものなどは、草履にうまくあわせると、ブーツや靴っぽくもあり、カッコイイですよ。着物のときは必ず履くものなのに、ちょっとおざなりにしがちな足袋のおしゃれ。今年は私もいろんな足袋にトライしてみたいです。

もちろん、はくときもスマートに‥‥を心がけて(苦笑)。