さて、写真をとったら整理するときに一番大事なのは「年度と日付」がわかること。この年になってまいりますと、「この間」が10年前だったりすることはざらで、ここ5年くらいの記憶は、何年前の出来事か非常に曖昧ですぐに思い出せません(涙)

また、同じ季節のコーデを比較することもできるので、写真と記録をとっておくことはとても参考になります。

以前はパソコンだけで整理していましたが、最近はスマホを使うことが多いので、クラウドでパソコンとリンクしておき、着物の写真のフォルダを保存しています。こうするとスマホとパソコンでいつでも着物写真データが閲覧可能に。

備忘録になるし、ただ電車に乗った空き時間に写真を眺めているだけでも、楽しかったことを思い出したり、いろいろコーディネートのシュミレーションができて楽しいですよ。

そこまでしなくても、スマホや携帯じゃなくても、着物メモとお気に入りの写真はちょっと持ち歩くといいです。自分の着物の寸法表メモと一緒に持ち歩けば、出先で欲しいものができたときも、合うかどうか、お店の人や友達に聞いたり確認することもできていいですよ。

備忘録といえば、先日細雪のコーデをキモトモに相談していて思ったのですが、私含め、自分の着物は忘れがち(笑)でも、人の着物はよく覚えているんです(笑)あれって、不思議ですね!

スマホとキモトモで、着物備忘録はバッチリです(笑)

そしてもう一つ大切なのは、写真はデジタルの特徴を活かして、とにかくた~くさんシャッターを押しておくこと。気に入った写真だけ残して、あとは消去すればOKです。ちょっとした表情や角度、後ろの通行人(笑)などなど、1回のシャッターでお気に入りの写真が撮れることは少ないですから、ここ一番のときは、とにかく押せるだけシャッターを押しましょう!

そしてお気に入りの写真が撮れたら、SNSやブログ等ネットで着姿公開はいかがでしょうか。客観的にも見られるし、コメントをもらうと嬉しかったり勉強になったり。励みになります。

あのときはイケてると思ったのに、今見たら酷かった(爆)とかもあって、数年経ってからの振り返りもまた面白いんですよ。

写真を撮ると、着姿がキレイになる。これ、本当だと思います。キモノ美人度アップ↑のためにも、どんどん写真を撮りましょう!

さて、写真をとったら整理するときに一番大事なのは「年度と日付」がわかること。この年になってまいりますと、「この間」が10年前だったりすることはざらで、ここ5年くらいの記憶は、何年前の出来事か非常に曖昧ですぐに思い出せません(涙)

また、同じ季節のコーデを比較することもできるので、写真と記録をとっておくことはとても参考になります。

以前はパソコンだけで整理していましたが、最近はスマホを使うことが多いので、クラウドでパソコンとリンクしておき、着物の写真のフォルダを保存しています。こうするとスマホとパソコンでいつでも着物写真データが閲覧可能に。

備忘録になるし、ただ電車に乗った空き時間に写真を眺めているだけでも、楽しかったことを思い出したり、いろいろコーディネートのシュミレーションができて楽しいですよ。

そこまでしなくても、スマホや携帯じゃなくても、着物メモとお気に入りの写真はちょっと持ち歩くといいです。自分の着物の寸法表メモと一緒に持ち歩けば、出先で欲しいものができたときも、合うかどうか、お店の人や友達に聞いたり確認することもできていいですよ。

備忘録といえば、先日細雪のコーデをキモトモに相談していて思ったのですが、私含め、自分の着物は忘れがち(笑)でも、人の着物はよく覚えているんです(笑)あれって、不思議ですね!

スマホとキモトモで、着物備忘録はバッチリです(笑)

そしてもう一つ大切なのは、写真はデジタルの特徴を活かして、とにかくた~くさんシャッターを押しておくこと。気に入った写真だけ残して、あとは消去すればOKです。ちょっとした表情や角度、後ろの通行人(笑)などなど、1回のシャッターでお気に入りの写真が撮れることは少ないですから、ここ一番のときは、とにかく押せるだけシャッターを押しましょう!

そしてお気に入りの写真が撮れたら、SNSやブログ等ネットで着姿公開はいかがでしょうか。客観的にも見られるし、コメントをもらうと嬉しかったり勉強になったり。励みになります。

あのときはイケてると思ったのに、今見たら酷かった(爆)とかもあって、数年経ってからの振り返りもまた面白いんですよ。

写真を撮ると、着姿がキレイになる。これ、本当だと思います。キモノ美人度アップ↑のためにも、どんどん写真を撮りましょう!

どんどん撮って楽しもう!スマホで着物写真整理の巻

星わにこ

2014/07/09 00:00

梅雨本番ですね。そして台風まで! 洗濯物の山とにらめっこがつづくわにこです。

さて皆さんは、着物を着た時写真を撮っていますか? 私は必ず1枚は記録用に撮っておくことにしています。できたら人に撮ってもらったほうがバランスよく撮れるので、友達と一緒のときは友達にお願いしたり、家で家族に頼んだり。頼めないときはスマホの自撮りで撮っています。

お洒落して嬉しい!というのもありますが、写真はコーデの防備録として撮っても役に立つのです。また、着姿のいい反省材料になります。自分では上手く着ていたつもりでも、写真を見てびっくり!!ということがあります(;;)

鏡と違って、写真だと客観的に自分の着物姿を見る事ができます。着付けの上達にも繋がりますよ!

私はパソコンに5年前から「女優」(笑)というフォルダを作って、その日一番気に入った写真を保存しています。まあ、タイトルは洒落ですが、そういう気持ちが大事ということで(笑)、ええ。美人のどんより顔よ、それなりでも笑顔!でございます(笑)

自分では「やりすぎ!?」って思うくらい、歯を見せてニ~ッコリするとハッピーな写真が撮れますよ! あとは猫背にならないよう肩甲骨を寄せて胸をはってください。私は女優~~♪気分が大切です。

さて、写真をとったら整理するときに一番大事なのは「年度と日付」がわかること。この年になってまいりますと、「この間」が10年前だったりすることはざらで、ここ5年くらいの記憶は、何年前の出来事か非常に曖昧ですぐに思い出せません(涙)

また、同じ季節のコーデを比較することもできるので、写真と記録をとっておくことはとても参考になります。

以前はパソコンだけで整理していましたが、最近はスマホを使うことが多いので、クラウドでパソコンとリンクしておき、着物の写真のフォルダを保存しています。こうするとスマホとパソコンでいつでも着物写真データが閲覧可能に。

備忘録になるし、ただ電車に乗った空き時間に写真を眺めているだけでも、楽しかったことを思い出したり、いろいろコーディネートのシュミレーションができて楽しいですよ。

そこまでしなくても、スマホや携帯じゃなくても、着物メモとお気に入りの写真はちょっと持ち歩くといいです。自分の着物の寸法表メモと一緒に持ち歩けば、出先で欲しいものができたときも、合うかどうか、お店の人や友達に聞いたり確認することもできていいですよ。

備忘録といえば、先日細雪のコーデをキモトモに相談していて思ったのですが、私含め、自分の着物は忘れがち(笑)でも、人の着物はよく覚えているんです(笑)あれって、不思議ですね!

スマホとキモトモで、着物備忘録はバッチリです(笑)

そしてもう一つ大切なのは、写真はデジタルの特徴を活かして、とにかくた~くさんシャッターを押しておくこと。気に入った写真だけ残して、あとは消去すればOKです。ちょっとした表情や角度、後ろの通行人(笑)などなど、1回のシャッターでお気に入りの写真が撮れることは少ないですから、ここ一番のときは、とにかく押せるだけシャッターを押しましょう!

そしてお気に入りの写真が撮れたら、SNSやブログ等ネットで着姿公開はいかがでしょうか。客観的にも見られるし、コメントをもらうと嬉しかったり勉強になったり。励みになります。

あのときはイケてると思ったのに、今見たら酷かった(爆)とかもあって、数年経ってからの振り返りもまた面白いんですよ。

写真を撮ると、着姿がキレイになる。これ、本当だと思います。キモノ美人度アップ↑のためにも、どんどん写真を撮りましょう!

さて、写真をとったら整理するときに一番大事なのは「年度と日付」がわかること。この年になってまいりますと、「この間」が10年前だったりすることはざらで、ここ5年くらいの記憶は、何年前の出来事か非常に曖昧ですぐに思い出せません(涙)

また、同じ季節のコーデを比較することもできるので、写真と記録をとっておくことはとても参考になります。

以前はパソコンだけで整理していましたが、最近はスマホを使うことが多いので、クラウドでパソコンとリンクしておき、着物の写真のフォルダを保存しています。こうするとスマホとパソコンでいつでも着物写真データが閲覧可能に。

備忘録になるし、ただ電車に乗った空き時間に写真を眺めているだけでも、楽しかったことを思い出したり、いろいろコーディネートのシュミレーションができて楽しいですよ。

そこまでしなくても、スマホや携帯じゃなくても、着物メモとお気に入りの写真はちょっと持ち歩くといいです。自分の着物の寸法表メモと一緒に持ち歩けば、出先で欲しいものができたときも、合うかどうか、お店の人や友達に聞いたり確認することもできていいですよ。

備忘録といえば、先日細雪のコーデをキモトモに相談していて思ったのですが、私含め、自分の着物は忘れがち(笑)でも、人の着物はよく覚えているんです(笑)あれって、不思議ですね!

スマホとキモトモで、着物備忘録はバッチリです(笑)

そしてもう一つ大切なのは、写真はデジタルの特徴を活かして、とにかくた~くさんシャッターを押しておくこと。気に入った写真だけ残して、あとは消去すればOKです。ちょっとした表情や角度、後ろの通行人(笑)などなど、1回のシャッターでお気に入りの写真が撮れることは少ないですから、ここ一番のときは、とにかく押せるだけシャッターを押しましょう!

そしてお気に入りの写真が撮れたら、SNSやブログ等ネットで着姿公開はいかがでしょうか。客観的にも見られるし、コメントをもらうと嬉しかったり勉強になったり。励みになります。

あのときはイケてると思ったのに、今見たら酷かった(爆)とかもあって、数年経ってからの振り返りもまた面白いんですよ。

写真を撮ると、着姿がキレイになる。これ、本当だと思います。キモノ美人度アップ↑のためにも、どんどん写真を撮りましょう!

さて、写真をとったら整理するときに一番大事なのは「年度と日付」がわかること。この年になってまいりますと、「この間」が10年前だったりすることはざらで、ここ5年くらいの記憶は、何年前の出来事か非常に曖昧ですぐに思い出せません(涙)

また、同じ季節のコーデを比較することもできるので、写真と記録をとっておくことはとても参考になります。

以前はパソコンだけで整理していましたが、最近はスマホを使うことが多いので、クラウドでパソコンとリンクしておき、着物の写真のフォルダを保存しています。こうするとスマホとパソコンでいつでも着物写真データが閲覧可能に。

備忘録になるし、ただ電車に乗った空き時間に写真を眺めているだけでも、楽しかったことを思い出したり、いろいろコーディネートのシュミレーションができて楽しいですよ。

そこまでしなくても、スマホや携帯じゃなくても、着物メモとお気に入りの写真はちょっと持ち歩くといいです。自分の着物の寸法表メモと一緒に持ち歩けば、出先で欲しいものができたときも、合うかどうか、お店の人や友達に聞いたり確認することもできていいですよ。

備忘録といえば、先日細雪のコーデをキモトモに相談していて思ったのですが、私含め、自分の着物は忘れがち(笑)でも、人の着物はよく覚えているんです(笑)あれって、不思議ですね!

スマホとキモトモで、着物備忘録はバッチリです(笑)

そしてもう一つ大切なのは、写真はデジタルの特徴を活かして、とにかくた~くさんシャッターを押しておくこと。気に入った写真だけ残して、あとは消去すればOKです。ちょっとした表情や角度、後ろの通行人(笑)などなど、1回のシャッターでお気に入りの写真が撮れることは少ないですから、ここ一番のときは、とにかく押せるだけシャッターを押しましょう!

そしてお気に入りの写真が撮れたら、SNSやブログ等ネットで着姿公開はいかがでしょうか。客観的にも見られるし、コメントをもらうと嬉しかったり勉強になったり。励みになります。

あのときはイケてると思ったのに、今見たら酷かった(爆)とかもあって、数年経ってからの振り返りもまた面白いんですよ。

写真を撮ると、着姿がキレイになる。これ、本当だと思います。キモノ美人度アップ↑のためにも、どんどん写真を撮りましょう!

さて、写真をとったら整理するときに一番大事なのは「年度と日付」がわかること。この年になってまいりますと、「この間」が10年前だったりすることはざらで、ここ5年くらいの記憶は、何年前の出来事か非常に曖昧ですぐに思い出せません(涙)

また、同じ季節のコーデを比較することもできるので、写真と記録をとっておくことはとても参考になります。

以前はパソコンだけで整理していましたが、最近はスマホを使うことが多いので、クラウドでパソコンとリンクしておき、着物の写真のフォルダを保存しています。こうするとスマホとパソコンでいつでも着物写真データが閲覧可能に。

備忘録になるし、ただ電車に乗った空き時間に写真を眺めているだけでも、楽しかったことを思い出したり、いろいろコーディネートのシュミレーションができて楽しいですよ。

そこまでしなくても、スマホや携帯じゃなくても、着物メモとお気に入りの写真はちょっと持ち歩くといいです。自分の着物の寸法表メモと一緒に持ち歩けば、出先で欲しいものができたときも、合うかどうか、お店の人や友達に聞いたり確認することもできていいですよ。

備忘録といえば、先日細雪のコーデをキモトモに相談していて思ったのですが、私含め、自分の着物は忘れがち(笑)でも、人の着物はよく覚えているんです(笑)あれって、不思議ですね!

スマホとキモトモで、着物備忘録はバッチリです(笑)

そしてもう一つ大切なのは、写真はデジタルの特徴を活かして、とにかくた~くさんシャッターを押しておくこと。気に入った写真だけ残して、あとは消去すればOKです。ちょっとした表情や角度、後ろの通行人(笑)などなど、1回のシャッターでお気に入りの写真が撮れることは少ないですから、ここ一番のときは、とにかく押せるだけシャッターを押しましょう!

そしてお気に入りの写真が撮れたら、SNSやブログ等ネットで着姿公開はいかがでしょうか。客観的にも見られるし、コメントをもらうと嬉しかったり勉強になったり。励みになります。

あのときはイケてると思ったのに、今見たら酷かった(爆)とかもあって、数年経ってからの振り返りもまた面白いんですよ。

写真を撮ると、着姿がキレイになる。これ、本当だと思います。キモノ美人度アップ↑のためにも、どんどん写真を撮りましょう!

着姿をすっきり見せる半巾帯の選び方・結び方

星わにこ

2014/06/25 00:00

梅雨まっさかり。夏至も過ぎましたが、もはや暑いのか寒いのかなんなのか、わからなくなってまいりました。そんな折、昨日東京ではびっくりの集中豪雨に襲われました。

なんとヒョウが積もった地域も。

午前中は晴れ。でも天気予報に従って仕事先にも一応傘を持って出かけたのですが、そんな傘など全く役にたたないような雷雨で、足下もびしょびしょ、道路は川のよう。Facebookにも「ずぶ濡れです」という着物姿の方のお写真があがっていたりして、いやもうえらいことだな?なんて自宅に帰ってきまして。

ほいっと、つけっぱなしにしてでかけた愛機を見ると。 「うえっ!」 なんか、見慣れないモザイクの画面がっ!!! そうなんです。。。。パソコンに雷が入って、お亡くなりになっていたのです(がーーーーーーーーん!!!) 折しもこのコラムの原稿を書きかけで出かけて、戻ったら仕上げる!と思っていたタイミングでした。

あまりの衝撃に絶句。。。私のショック、わかっていただけますでしょうか。何度立ち上げ直しても、だめでございました。大パニックです。

どれくらいショックだったかというと、頭が真っ白になり、そのモザイクの画面をみながら、買ってきたカステラを1本食いしてしまったくらいでした(何だそれ)。

背に腹は代えられないので、新しいものを買うことにし、火災保険で少し保障が出るかも、ですが、痛い(><)痛すぎます(><)データは、前回パソコンクラッシュ騒ぎを起こしたときに頻繁にバックアップをとる大切さを痛感し、タイムマシンを導入していたので、ほぼ無事だったのがせめてもの救いでしたが‥‥。

皆様! 雷は恐ろしいです!! 雷がくるとわかっている日は、大切なものの電源を抜いて出かけましょう(><)

まさか自分の身の上にこんなことが??。という衝撃の週初めでございました。

しょっぱなからまったく着物と関係ないお話ですみません(><) ですが突然の雷雨は、着物にも大敵。おでかけのときはできるだけの対策をしていったほうがいいなと改めて。

また、雨にはホコリや様々な不純物も含まれていますので、雨でできたシミはとてもやっかいなのだとか。万一雨に降られてしまったときは、ちゃんとお手入れに出された方がよいとのこと。

こんな天気のときは、自宅で手入れができる木綿や綿麻などが強い味方になりますね。

さてあまりのショックに前置きが長くなってしまいましたが、本題でございます。

普段はおでかけ着物はお太鼓派の私ですが、夏になってくると、反幅帯でのおでかけが増えます。

浴衣だけではなく、夏着物にも半幅をあわせたり。

夏になると、半幅帯気分が盛り上がる訳は、ずばり 半幅帯は 涼しい!!

からでございます(笑)。

お太鼓だとどうしても、背中を覆う面積が大きいし、帯枕や帯揚げがあるのも実は結構熱がこもるものなんですね。帯枕をへちまにしたり、いろいろ対策はしますが、そりゃあ無ければ一番涼しいですよね(^^;)

実は半幅帯はずっと苦手でした。

なぜなら結び方がなんだかワンパターンになってしまったり、気づかない間に後ろの結び目が下がってしまって伊達締めが見えていたり(汗)と、うまく決まらなかったため。

でも、いち利モールの動画で三反崎女将の半幅帯結び講座を見て、目からウロコが。

本で手順をみただけではわからないキリっとポイントがあるのですね!

これでズルズルすることなく、キリっと結べました。

あまりの衝撃に絶句。。。私のショック、わかっていただけますでしょうか。何度立ち上げ直しても、だめでございました。大パニックです。

どれくらいショックだったかというと、頭が真っ白になり、そのモザイクの画面をみながら、買ってきたカステラを1本食いしてしまったくらいでした(何だそれ)。

背に腹は代えられないので、新しいものを買うことにし、火災保険で少し保障が出るかも、ですが、痛い(><)痛すぎます(><)データは、前回パソコンクラッシュ騒ぎを起こしたときに頻繁にバックアップをとる大切さを痛感し、タイムマシンを導入していたので、ほぼ無事だったのがせめてもの救いでしたが‥‥。

皆様! 雷は恐ろしいです!! 雷がくるとわかっている日は、大切なものの電源を抜いて出かけましょう(><)

まさか自分の身の上にこんなことが??。という衝撃の週初めでございました。

しょっぱなからまったく着物と関係ないお話ですみません(><) ですが突然の雷雨は、着物にも大敵。おでかけのときはできるだけの対策をしていったほうがいいなと改めて。

また、雨にはホコリや様々な不純物も含まれていますので、雨でできたシミはとてもやっかいなのだとか。万一雨に降られてしまったときは、ちゃんとお手入れに出された方がよいとのこと。

こんな天気のときは、自宅で手入れができる木綿や綿麻などが強い味方になりますね。

さてあまりのショックに前置きが長くなってしまいましたが、本題でございます。

普段はおでかけ着物はお太鼓派の私ですが、夏になってくると、反幅帯でのおでかけが増えます。

浴衣だけではなく、夏着物にも半幅をあわせたり。

夏になると、半幅帯気分が盛り上がる訳は、ずばり 半幅帯は 涼しい!!

からでございます(笑)。

お太鼓だとどうしても、背中を覆う面積が大きいし、帯枕や帯揚げがあるのも実は結構熱がこもるものなんですね。帯枕をへちまにしたり、いろいろ対策はしますが、そりゃあ無ければ一番涼しいですよね(^^;)

実は半幅帯はずっと苦手でした。

なぜなら結び方がなんだかワンパターンになってしまったり、気づかない間に後ろの結び目が下がってしまって伊達締めが見えていたり(汗)と、うまく決まらなかったため。

でも、いち利モールの動画で三反崎女将の半幅帯結び講座を見て、目からウロコが。

本で手順をみただけではわからないキリっとポイントがあるのですね!

これでズルズルすることなく、キリっと結べました。

半幅帯はお太鼓と違ってタレがなく、お尻と背中がバーンと見えてしまうので、体型が気になってきたお年ごろの方(自分とかですが)は、普通の文庫よりは文庫結びの片結びなど、少し縦のラインがはいるもののほうが後ろ姿がすっきり見えます。

他にも、矢の字や貝の口など大人っぽい結び方や、リボン結びや都結び、小太鼓結びや銀座結び風など半幅帯のアレンジはたくさん!

そして今はyou tubeなどの動画で学べてしまうのですね。

帯締めだけして、帯留などをポイントで使うと、ちょっとよそ行きの顔にもなります。

前の部分に、てぬぐいなどを挟んでなんちゃって帯揚げにしてもいいです(汗も吸ってくれて一石二鳥の技です(笑))。

飾り結びをする場合は、少し長めのもの、幅も広めの半幅帯を選ぶと豪華に仕上がります。お太鼓にも負けないボリュームやの結び方もありますのでぜひお試しください!

浴衣で使った兵児帯などとも組み合わせても、豪華になります。

半幅帯ってちょっと苦手だわ、と思う方も、この夏トライしてみませんか。この涼しさ、楽さ、病み付きになりますよ!

========★==いち利モールより=======★

※銀座いち利の三反崎女将の半幅結びの結び方動画はこちら

http://ichiri-mall.jp/tokushu/04.php

いち利モールの半巾帯ただ今セール価格♪

http://ichiri-mall.jp/ap/icBE/so4/iq36/page1.html

半幅帯はお太鼓と違ってタレがなく、お尻と背中がバーンと見えてしまうので、体型が気になってきたお年ごろの方(自分とかですが)は、普通の文庫よりは文庫結びの片結びなど、少し縦のラインがはいるもののほうが後ろ姿がすっきり見えます。

他にも、矢の字や貝の口など大人っぽい結び方や、リボン結びや都結び、小太鼓結びや銀座結び風など半幅帯のアレンジはたくさん!

そして今はyou tubeなどの動画で学べてしまうのですね。

帯締めだけして、帯留などをポイントで使うと、ちょっとよそ行きの顔にもなります。

前の部分に、てぬぐいなどを挟んでなんちゃって帯揚げにしてもいいです(汗も吸ってくれて一石二鳥の技です(笑))。

飾り結びをする場合は、少し長めのもの、幅も広めの半幅帯を選ぶと豪華に仕上がります。お太鼓にも負けないボリュームやの結び方もありますのでぜひお試しください!

浴衣で使った兵児帯などとも組み合わせても、豪華になります。

半幅帯ってちょっと苦手だわ、と思う方も、この夏トライしてみませんか。この涼しさ、楽さ、病み付きになりますよ!

========★==いち利モールより=======★

※銀座いち利の三反崎女将の半幅結びの結び方動画はこちら

http://ichiri-mall.jp/tokushu/04.php

いち利モールの半巾帯ただ今セール価格♪

http://ichiri-mall.jp/ap/icBE/so4/iq36/page1.html

あまりの衝撃に絶句。。。私のショック、わかっていただけますでしょうか。何度立ち上げ直しても、だめでございました。大パニックです。

どれくらいショックだったかというと、頭が真っ白になり、そのモザイクの画面をみながら、買ってきたカステラを1本食いしてしまったくらいでした(何だそれ)。

背に腹は代えられないので、新しいものを買うことにし、火災保険で少し保障が出るかも、ですが、痛い(><)痛すぎます(><)データは、前回パソコンクラッシュ騒ぎを起こしたときに頻繁にバックアップをとる大切さを痛感し、タイムマシンを導入していたので、ほぼ無事だったのがせめてもの救いでしたが‥‥。

皆様! 雷は恐ろしいです!! 雷がくるとわかっている日は、大切なものの電源を抜いて出かけましょう(><)

まさか自分の身の上にこんなことが??。という衝撃の週初めでございました。

しょっぱなからまったく着物と関係ないお話ですみません(><) ですが突然の雷雨は、着物にも大敵。おでかけのときはできるだけの対策をしていったほうがいいなと改めて。

また、雨にはホコリや様々な不純物も含まれていますので、雨でできたシミはとてもやっかいなのだとか。万一雨に降られてしまったときは、ちゃんとお手入れに出された方がよいとのこと。

こんな天気のときは、自宅で手入れができる木綿や綿麻などが強い味方になりますね。

さてあまりのショックに前置きが長くなってしまいましたが、本題でございます。

普段はおでかけ着物はお太鼓派の私ですが、夏になってくると、反幅帯でのおでかけが増えます。

浴衣だけではなく、夏着物にも半幅をあわせたり。

夏になると、半幅帯気分が盛り上がる訳は、ずばり 半幅帯は 涼しい!!

からでございます(笑)。

お太鼓だとどうしても、背中を覆う面積が大きいし、帯枕や帯揚げがあるのも実は結構熱がこもるものなんですね。帯枕をへちまにしたり、いろいろ対策はしますが、そりゃあ無ければ一番涼しいですよね(^^;)

実は半幅帯はずっと苦手でした。

なぜなら結び方がなんだかワンパターンになってしまったり、気づかない間に後ろの結び目が下がってしまって伊達締めが見えていたり(汗)と、うまく決まらなかったため。

でも、いち利モールの動画で三反崎女将の半幅帯結び講座を見て、目からウロコが。

本で手順をみただけではわからないキリっとポイントがあるのですね!

これでズルズルすることなく、キリっと結べました。

あまりの衝撃に絶句。。。私のショック、わかっていただけますでしょうか。何度立ち上げ直しても、だめでございました。大パニックです。

どれくらいショックだったかというと、頭が真っ白になり、そのモザイクの画面をみながら、買ってきたカステラを1本食いしてしまったくらいでした(何だそれ)。

背に腹は代えられないので、新しいものを買うことにし、火災保険で少し保障が出るかも、ですが、痛い(><)痛すぎます(><)データは、前回パソコンクラッシュ騒ぎを起こしたときに頻繁にバックアップをとる大切さを痛感し、タイムマシンを導入していたので、ほぼ無事だったのがせめてもの救いでしたが‥‥。

皆様! 雷は恐ろしいです!! 雷がくるとわかっている日は、大切なものの電源を抜いて出かけましょう(><)

まさか自分の身の上にこんなことが??。という衝撃の週初めでございました。

しょっぱなからまったく着物と関係ないお話ですみません(><) ですが突然の雷雨は、着物にも大敵。おでかけのときはできるだけの対策をしていったほうがいいなと改めて。

また、雨にはホコリや様々な不純物も含まれていますので、雨でできたシミはとてもやっかいなのだとか。万一雨に降られてしまったときは、ちゃんとお手入れに出された方がよいとのこと。

こんな天気のときは、自宅で手入れができる木綿や綿麻などが強い味方になりますね。

さてあまりのショックに前置きが長くなってしまいましたが、本題でございます。

普段はおでかけ着物はお太鼓派の私ですが、夏になってくると、反幅帯でのおでかけが増えます。

浴衣だけではなく、夏着物にも半幅をあわせたり。

夏になると、半幅帯気分が盛り上がる訳は、ずばり 半幅帯は 涼しい!!

からでございます(笑)。

お太鼓だとどうしても、背中を覆う面積が大きいし、帯枕や帯揚げがあるのも実は結構熱がこもるものなんですね。帯枕をへちまにしたり、いろいろ対策はしますが、そりゃあ無ければ一番涼しいですよね(^^;)

実は半幅帯はずっと苦手でした。

なぜなら結び方がなんだかワンパターンになってしまったり、気づかない間に後ろの結び目が下がってしまって伊達締めが見えていたり(汗)と、うまく決まらなかったため。

でも、いち利モールの動画で三反崎女将の半幅帯結び講座を見て、目からウロコが。

本で手順をみただけではわからないキリっとポイントがあるのですね!

これでズルズルすることなく、キリっと結べました。

半幅帯はお太鼓と違ってタレがなく、お尻と背中がバーンと見えてしまうので、体型が気になってきたお年ごろの方(自分とかですが)は、普通の文庫よりは文庫結びの片結びなど、少し縦のラインがはいるもののほうが後ろ姿がすっきり見えます。

他にも、矢の字や貝の口など大人っぽい結び方や、リボン結びや都結び、小太鼓結びや銀座結び風など半幅帯のアレンジはたくさん!

そして今はyou tubeなどの動画で学べてしまうのですね。

帯締めだけして、帯留などをポイントで使うと、ちょっとよそ行きの顔にもなります。

前の部分に、てぬぐいなどを挟んでなんちゃって帯揚げにしてもいいです(汗も吸ってくれて一石二鳥の技です(笑))。

飾り結びをする場合は、少し長めのもの、幅も広めの半幅帯を選ぶと豪華に仕上がります。お太鼓にも負けないボリュームやの結び方もありますのでぜひお試しください!

浴衣で使った兵児帯などとも組み合わせても、豪華になります。

半幅帯ってちょっと苦手だわ、と思う方も、この夏トライしてみませんか。この涼しさ、楽さ、病み付きになりますよ!

========★==いち利モールより=======★

※銀座いち利の三反崎女将の半幅結びの結び方動画はこちら

http://ichiri-mall.jp/tokushu/04.php

いち利モールの半巾帯ただ今セール価格♪

http://ichiri-mall.jp/ap/icBE/so4/iq36/page1.html

半幅帯はお太鼓と違ってタレがなく、お尻と背中がバーンと見えてしまうので、体型が気になってきたお年ごろの方(自分とかですが)は、普通の文庫よりは文庫結びの片結びなど、少し縦のラインがはいるもののほうが後ろ姿がすっきり見えます。

他にも、矢の字や貝の口など大人っぽい結び方や、リボン結びや都結び、小太鼓結びや銀座結び風など半幅帯のアレンジはたくさん!

そして今はyou tubeなどの動画で学べてしまうのですね。

帯締めだけして、帯留などをポイントで使うと、ちょっとよそ行きの顔にもなります。

前の部分に、てぬぐいなどを挟んでなんちゃって帯揚げにしてもいいです(汗も吸ってくれて一石二鳥の技です(笑))。

飾り結びをする場合は、少し長めのもの、幅も広めの半幅帯を選ぶと豪華に仕上がります。お太鼓にも負けないボリュームやの結び方もありますのでぜひお試しください!

浴衣で使った兵児帯などとも組み合わせても、豪華になります。

半幅帯ってちょっと苦手だわ、と思う方も、この夏トライしてみませんか。この涼しさ、楽さ、病み付きになりますよ!

========★==いち利モールより=======★

※銀座いち利の三反崎女将の半幅結びの結び方動画はこちら

http://ichiri-mall.jp/tokushu/04.php

いち利モールの半巾帯ただ今セール価格♪

http://ichiri-mall.jp/ap/icBE/so4/iq36/page1.htmlコートの衿の種類、いくつご存じですか?

星わにこ

2013/12/04 00:00

はっと気がつくと、もう師走。

そろそろ着物での外出も羽織よりもコートが欲しい今日このごろです。

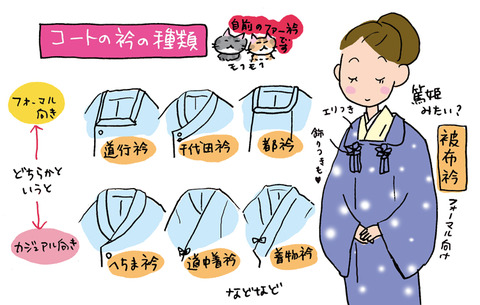

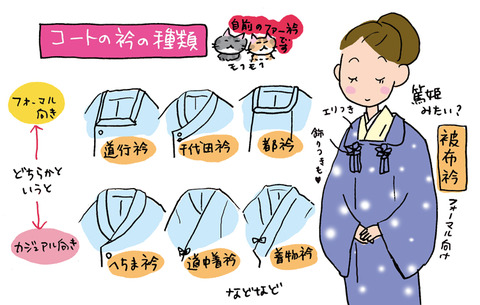

さて、着物で「コート」というと、これまたいろいろ。

雨コート、ちりよけコート、そして防寒の冬のコートなどがありますね。

今日は寒さを防ぐコートのお話をちょっとしたいと思います。

今は七~八分丈のロングコートが主流とか。冬になると、カシミヤをはじめとするウール、ベルベット、輪奈織、フリースなどのあたたかな素材でのコートに目が向きます。

ウールのコートで多いのが着物の衿あわせが綺麗にのぞくへちま衿タイプ。

最近はボリュームのあるロール衿タイプもよく見かけます。暖かそうですね!

元禄袖を閉じてあるタイプは1枚あると鉄板で、クリーニングも楽なので少々悪天候でもオッケー。

寒い日の外出の強い味方です。

カシミヤは艶があって美しいし、アンゴラは軽くて暖かい。素材の好みもありますね。

今年のいち利モールのコートは袖口がリブになっていて、手首からの寒風をシャットアウトしてくれて嬉しい作りだなと目からウロコでした(@@)

ベルベットや輪奈ビロードなどでは、千代田衿や道中着衿タイプですっきりとした衿元のものも多いです。

道行タイプはスタンダードですがほっそり見えてこれも素敵ですよね。

一般に道行衿、千代田衿などは礼装向き、道中着衿や着物衿などはカジュアル向きと言われています。

私が密かに憧れているのは被布衿タイプ。子どもの七五三の被布のあの衿です。キモトモが素敵に着こなしているのですが、お姫様(おひいさま)みたいで、大人が着ると高貴さが漂います 若向けとも言われますが、晴れ着のときなどに着こなしてみたい! 衿飾りとして飾り紐や房がついているものもあり、房タイプを着てみたい 着こなせるかどうかは別として‥‥(笑)

正絹で袷になると、コートは見た目より暖かです。首周りをショールやマフラーでくるめば、東京あたりなら雪の日以外は大丈夫かと思います。明るい色のキレイなコートで冬の街を歩くのもまたいいですよね。

なかなか手がまわりませんが、いつか衿の形、丈と、自分好みのコートを仕立ててみたいです。羽尺と呼ばれる、コートや羽織用の生地にこだわらず、好きな着尺(着物用の生地)で仕立てるのもいいですね。このときに、やってみたいのは肩裏(肩すべり)を好きな絹地にすること。肩裏の生地はロングコート用だと少し長めに必要です。好みの生地がない場合、少し贅沢ですがキレイな長襦袢用の生地を半分使うのもアリです。エルメスのスカーフなどで作られている方もいるようですよ。

私はいまのところ、フルレングスのコート(防寒兼晴れ着隠しw)、輪奈ビロードの道行きタイプにプラスショールやマフラー、ファーのついたウールマントで冬を乗り切っていますが、やっぱりウールのスタンダードな防寒コートも欲しいなあ‥‥と物欲は限り無しです。

実はウールのコートはアンゴラの暖かいのを持っていたのですが、115センチの丈のもので、長めの丈がいいなと思ったのが自分では裾がちょうどふくらはぎの中あたりになり、歩くたびに微妙に裾がはだけて決まらなかったのです。私より背の低い方が9分丈でちょうどいいサイズだったので譲ることになり、以来ウールコートシプシーとなっています(笑)。

知れば知る程迷いの出るコートの素材、形、丈。満足のいくコートを毎年妄想しているうちに冬が終わってしまうわにこです。今年こそ!! あっでももうまた12月になってしまった(焦)ああ、でもここまできたらバーゲンを待つべきか‥‥。予算と自分の優柔不断さに毎年歯がみする季節です。

こんなコートがおすすめよ、なんて情報もありましたらぜひ教えて下さい。皆様も満足のいくコートをゲットできますように!

一般に道行衿、千代田衿などは礼装向き、道中着衿や着物衿などはカジュアル向きと言われています。

私が密かに憧れているのは被布衿タイプ。子どもの七五三の被布のあの衿です。キモトモが素敵に着こなしているのですが、お姫様(おひいさま)みたいで、大人が着ると高貴さが漂います 若向けとも言われますが、晴れ着のときなどに着こなしてみたい! 衿飾りとして飾り紐や房がついているものもあり、房タイプを着てみたい 着こなせるかどうかは別として‥‥(笑)

正絹で袷になると、コートは見た目より暖かです。首周りをショールやマフラーでくるめば、東京あたりなら雪の日以外は大丈夫かと思います。明るい色のキレイなコートで冬の街を歩くのもまたいいですよね。

なかなか手がまわりませんが、いつか衿の形、丈と、自分好みのコートを仕立ててみたいです。羽尺と呼ばれる、コートや羽織用の生地にこだわらず、好きな着尺(着物用の生地)で仕立てるのもいいですね。このときに、やってみたいのは肩裏(肩すべり)を好きな絹地にすること。肩裏の生地はロングコート用だと少し長めに必要です。好みの生地がない場合、少し贅沢ですがキレイな長襦袢用の生地を半分使うのもアリです。エルメスのスカーフなどで作られている方もいるようですよ。

私はいまのところ、フルレングスのコート(防寒兼晴れ着隠しw)、輪奈ビロードの道行きタイプにプラスショールやマフラー、ファーのついたウールマントで冬を乗り切っていますが、やっぱりウールのスタンダードな防寒コートも欲しいなあ‥‥と物欲は限り無しです。

実はウールのコートはアンゴラの暖かいのを持っていたのですが、115センチの丈のもので、長めの丈がいいなと思ったのが自分では裾がちょうどふくらはぎの中あたりになり、歩くたびに微妙に裾がはだけて決まらなかったのです。私より背の低い方が9分丈でちょうどいいサイズだったので譲ることになり、以来ウールコートシプシーとなっています(笑)。

知れば知る程迷いの出るコートの素材、形、丈。満足のいくコートを毎年妄想しているうちに冬が終わってしまうわにこです。今年こそ!! あっでももうまた12月になってしまった(焦)ああ、でもここまできたらバーゲンを待つべきか‥‥。予算と自分の優柔不断さに毎年歯がみする季節です。

こんなコートがおすすめよ、なんて情報もありましたらぜひ教えて下さい。皆様も満足のいくコートをゲットできますように!

一般に道行衿、千代田衿などは礼装向き、道中着衿や着物衿などはカジュアル向きと言われています。

私が密かに憧れているのは被布衿タイプ。子どもの七五三の被布のあの衿です。キモトモが素敵に着こなしているのですが、お姫様(おひいさま)みたいで、大人が着ると高貴さが漂います 若向けとも言われますが、晴れ着のときなどに着こなしてみたい! 衿飾りとして飾り紐や房がついているものもあり、房タイプを着てみたい 着こなせるかどうかは別として‥‥(笑)

正絹で袷になると、コートは見た目より暖かです。首周りをショールやマフラーでくるめば、東京あたりなら雪の日以外は大丈夫かと思います。明るい色のキレイなコートで冬の街を歩くのもまたいいですよね。

なかなか手がまわりませんが、いつか衿の形、丈と、自分好みのコートを仕立ててみたいです。羽尺と呼ばれる、コートや羽織用の生地にこだわらず、好きな着尺(着物用の生地)で仕立てるのもいいですね。このときに、やってみたいのは肩裏(肩すべり)を好きな絹地にすること。肩裏の生地はロングコート用だと少し長めに必要です。好みの生地がない場合、少し贅沢ですがキレイな長襦袢用の生地を半分使うのもアリです。エルメスのスカーフなどで作られている方もいるようですよ。

私はいまのところ、フルレングスのコート(防寒兼晴れ着隠しw)、輪奈ビロードの道行きタイプにプラスショールやマフラー、ファーのついたウールマントで冬を乗り切っていますが、やっぱりウールのスタンダードな防寒コートも欲しいなあ‥‥と物欲は限り無しです。

実はウールのコートはアンゴラの暖かいのを持っていたのですが、115センチの丈のもので、長めの丈がいいなと思ったのが自分では裾がちょうどふくらはぎの中あたりになり、歩くたびに微妙に裾がはだけて決まらなかったのです。私より背の低い方が9分丈でちょうどいいサイズだったので譲ることになり、以来ウールコートシプシーとなっています(笑)。

知れば知る程迷いの出るコートの素材、形、丈。満足のいくコートを毎年妄想しているうちに冬が終わってしまうわにこです。今年こそ!! あっでももうまた12月になってしまった(焦)ああ、でもここまできたらバーゲンを待つべきか‥‥。予算と自分の優柔不断さに毎年歯がみする季節です。

こんなコートがおすすめよ、なんて情報もありましたらぜひ教えて下さい。皆様も満足のいくコートをゲットできますように!

一般に道行衿、千代田衿などは礼装向き、道中着衿や着物衿などはカジュアル向きと言われています。

私が密かに憧れているのは被布衿タイプ。子どもの七五三の被布のあの衿です。キモトモが素敵に着こなしているのですが、お姫様(おひいさま)みたいで、大人が着ると高貴さが漂います 若向けとも言われますが、晴れ着のときなどに着こなしてみたい! 衿飾りとして飾り紐や房がついているものもあり、房タイプを着てみたい 着こなせるかどうかは別として‥‥(笑)

正絹で袷になると、コートは見た目より暖かです。首周りをショールやマフラーでくるめば、東京あたりなら雪の日以外は大丈夫かと思います。明るい色のキレイなコートで冬の街を歩くのもまたいいですよね。

なかなか手がまわりませんが、いつか衿の形、丈と、自分好みのコートを仕立ててみたいです。羽尺と呼ばれる、コートや羽織用の生地にこだわらず、好きな着尺(着物用の生地)で仕立てるのもいいですね。このときに、やってみたいのは肩裏(肩すべり)を好きな絹地にすること。肩裏の生地はロングコート用だと少し長めに必要です。好みの生地がない場合、少し贅沢ですがキレイな長襦袢用の生地を半分使うのもアリです。エルメスのスカーフなどで作られている方もいるようですよ。

私はいまのところ、フルレングスのコート(防寒兼晴れ着隠しw)、輪奈ビロードの道行きタイプにプラスショールやマフラー、ファーのついたウールマントで冬を乗り切っていますが、やっぱりウールのスタンダードな防寒コートも欲しいなあ‥‥と物欲は限り無しです。

実はウールのコートはアンゴラの暖かいのを持っていたのですが、115センチの丈のもので、長めの丈がいいなと思ったのが自分では裾がちょうどふくらはぎの中あたりになり、歩くたびに微妙に裾がはだけて決まらなかったのです。私より背の低い方が9分丈でちょうどいいサイズだったので譲ることになり、以来ウールコートシプシーとなっています(笑)。

知れば知る程迷いの出るコートの素材、形、丈。満足のいくコートを毎年妄想しているうちに冬が終わってしまうわにこです。今年こそ!! あっでももうまた12月になってしまった(焦)ああ、でもここまできたらバーゲンを待つべきか‥‥。予算と自分の優柔不断さに毎年歯がみする季節です。

こんなコートがおすすめよ、なんて情報もありましたらぜひ教えて下さい。皆様も満足のいくコートをゲットできますように!

格好よく見せる羽織紐の結び方

星わにこ

2013/11/13 00:00

急に冷え込んできましたね!

我が家でもとうとうこたつを設置しました。

こたつに半纏に猫、最強の布陣を敷いて冬を迎え撃つ所存です。でもここから出られなくなるのが問題で……

という余談はさておき。

先週の羽織のお話の続きなのですが、羽織をエレガントに羽織った後、羽織紐もスマートに結びたいですよね。

羽織紐は、その名の通り結ぶ「紐」だけでなく、「無双」と呼ばれる、組紐にとんぼ玉などを通したり、ビーズや石を連ね、S字カンで「乳(ち)」(羽織紐を通す紐)に留めるタイプのものもあります。

紐をいちいち結んだり解いたりしなくていいので気軽です。

最近は、この無双タイプでS字カンを外さなくていいように、真ん中が磁石でくっついているさらに便利なタイプのものも登場。マグネット羽織紐、という名前で販売されています。

なるほど! 目からウロコのアイデア商品です。

無双タイプはハンドメイドが得意な人ならビーズやとんぼ玉などのパーツでオリジナルなものを手作りしてもいいですよね。マグネット羽織紐のマグネットパーツも、浅草橋で見つけましたよ~。

もちろん飛びついて購入!

……ですが、いまだに「いつか作る箱」に入っています(汗)。

というのも、房大好きなワタクシ、羽織紐もやっぱり房がついてる紐タイプが好きなんですね~。

結び方も、覚えてしまえば簡単です。

無双タイプで硬い石やトンボ玉などがついているタイプだと、帯留に当たって双方傷がついたりすることもありますので、帯留をするときには紐タイプがおすすめです。

「憑神」という作品の舞台で、主演の中村橋之助さんが、長兄よりお城勤めの羽織を譲られて喜んで羽織るシーンがあるのですが、そのとき、するするっと鮮やかに羽織紐が結ばれ、房のぼんぼりがキレイに丸く咲いたのにうっとりでした。

今で言うとシュルシュルっとネクタイを結ぶようなものでしょうか?

女性の場合は男性と違って礼装に羽織は着ませんが、普段にさらっと紐を結ぶというのに憧れてワタクシ練習いたしました(笑)慣れると、手癖でできるようになるものですね。

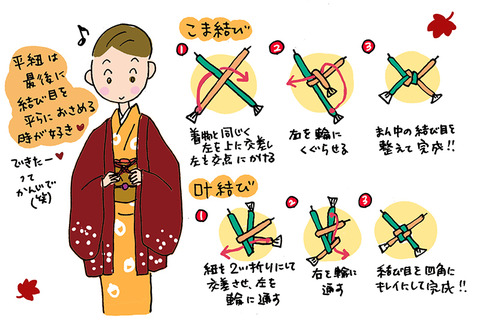

普段はこま結び(真結び)をしていますが、叶結び(市松結び)もカワイイです。長い紐の場合は蝶結びや藤結び

などの飾り結びもあります。こま結びは本当に簡単なので、覚えてソンはないですよ

上がこま結び、下が叶結びです。

結び方とは関係ありませんが、上の羽織紐は「たこ足房」と言って房の先がたこの足のように編まれていてお気に入りです(^^)

下の叶結びはお守りの紐結びにも使われる縁起のいい結び方ですので、初詣に叶結びをしてみては? 結び方はイラストの通り。

上がこま結び、下が叶結びです。

結び方とは関係ありませんが、上の羽織紐は「たこ足房」と言って房の先がたこの足のように編まれていてお気に入りです(^^)

下の叶結びはお守りの紐結びにも使われる縁起のいい結び方ですので、初詣に叶結びをしてみては? 結び方はイラストの通り。

エレガントに羽織をはおり、さらっと羽織紐が結べたら、これまたますます気分がよくなりまする。

でも無双羽織紐に好きなモチーフを潜ませたり、色や光沢を楽しむのも捨てがたい(欲張り)。

本当に羽織の楽しみは尽きません。自分の好きな羽織スタイルで秋を楽しんでくださいね!

関連カテゴリ:羽織|いち利モール

エレガントに羽織をはおり、さらっと羽織紐が結べたら、これまたますます気分がよくなりまする。

でも無双羽織紐に好きなモチーフを潜ませたり、色や光沢を楽しむのも捨てがたい(欲張り)。

本当に羽織の楽しみは尽きません。自分の好きな羽織スタイルで秋を楽しんでくださいね!

関連カテゴリ:羽織|いち利モール

上がこま結び、下が叶結びです。

結び方とは関係ありませんが、上の羽織紐は「たこ足房」と言って房の先がたこの足のように編まれていてお気に入りです(^^)

下の叶結びはお守りの紐結びにも使われる縁起のいい結び方ですので、初詣に叶結びをしてみては? 結び方はイラストの通り。

上がこま結び、下が叶結びです。

結び方とは関係ありませんが、上の羽織紐は「たこ足房」と言って房の先がたこの足のように編まれていてお気に入りです(^^)

下の叶結びはお守りの紐結びにも使われる縁起のいい結び方ですので、初詣に叶結びをしてみては? 結び方はイラストの通り。

エレガントに羽織をはおり、さらっと羽織紐が結べたら、これまたますます気分がよくなりまする。

でも無双羽織紐に好きなモチーフを潜ませたり、色や光沢を楽しむのも捨てがたい(欲張り)。

本当に羽織の楽しみは尽きません。自分の好きな羽織スタイルで秋を楽しんでくださいね!

関連カテゴリ:羽織|いち利モール

エレガントに羽織をはおり、さらっと羽織紐が結べたら、これまたますます気分がよくなりまする。

でも無双羽織紐に好きなモチーフを潜ませたり、色や光沢を楽しむのも捨てがたい(欲張り)。

本当に羽織の楽しみは尽きません。自分の好きな羽織スタイルで秋を楽しんでくださいね!

関連カテゴリ:羽織|いち利モール

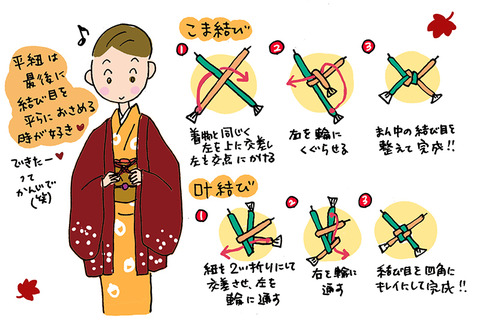

子どもの着物は合理的にできてます!

星わにこ

2013/10/02 00:00

すっかり秋めいてきた今日このごろ、袷のシーズン到来ですね。

やっぱり手持ちが一番多いですから、どれを着ようか今から楽しみです!

さて、本日の「オトナの着物生活」ですが、子どもの着物のお話です。

先週末、子どもと一緒に「こども日本文化体験」(NPO法人ZEROキッズ主催)に参加してきました。

1年を通して「和」に親しもうということで、4月から浴衣着用でいろんなワークショップにチャレンジしています。

今回は茶道だったのですが、浴衣姿でお茶をいただいたり、お運びをする子どもたちの可愛さときたらもう! 水屋でお手伝いをしていたのですが、終始頬がゆるみっぱなしでした。

子どもたちも、あま~い練り切りの後のお抹茶を、ちゃんと飲みきっていましたよ。

他にも書道や和太鼓、坐禅に落語に百人一首などがあり、我が家は2年目の参加ですが、最初は落ち着いて座っていられなかったうちの息子(会場脱走の前科もあり(;;))も、回を重ねるにつれて落ち着いて参加できるようになってきました。

自分のコーデは、水屋のお手伝いなので単衣の鮫小紋に、母にもらった八寸の帯。おばあちゃんにも孫の姿が見せたいなと選びました(見えるわけじゃあないんですが、なんとなく(^^;))。

で、子どもの方は、そろそろ涼しくなってきたので、コーマ地の浴衣ではなく厚手の木綿の浴衣を出してきたのですが、半年着ていなかったらもうつんつるてん。手や足がにょっきりです。あわてて揚げを伸ばしました。

子どもの着物には、すぐ成長する子どものために「揚げ」というものがあるんですね。揚げを小さくとれば、袖丈も身丈も伸びて、長く着られるように作ってあります。毎回揚げを調整するたびに「着物ってよくできているなあ」と感心しきりです。

今回は茶道だったのですが、浴衣姿でお茶をいただいたり、お運びをする子どもたちの可愛さときたらもう! 水屋でお手伝いをしていたのですが、終始頬がゆるみっぱなしでした。

子どもたちも、あま~い練り切りの後のお抹茶を、ちゃんと飲みきっていましたよ。

他にも書道や和太鼓、坐禅に落語に百人一首などがあり、我が家は2年目の参加ですが、最初は落ち着いて座っていられなかったうちの息子(会場脱走の前科もあり(;;))も、回を重ねるにつれて落ち着いて参加できるようになってきました。

自分のコーデは、水屋のお手伝いなので単衣の鮫小紋に、母にもらった八寸の帯。おばあちゃんにも孫の姿が見せたいなと選びました(見えるわけじゃあないんですが、なんとなく(^^;))。

で、子どもの方は、そろそろ涼しくなってきたので、コーマ地の浴衣ではなく厚手の木綿の浴衣を出してきたのですが、半年着ていなかったらもうつんつるてん。手や足がにょっきりです。あわてて揚げを伸ばしました。

子どもの着物には、すぐ成長する子どものために「揚げ」というものがあるんですね。揚げを小さくとれば、袖丈も身丈も伸びて、長く着られるように作ってあります。毎回揚げを調整するたびに「着物ってよくできているなあ」と感心しきりです。

「揚げ」は、肩の部分と腰の部分をつまんで縫って、丈を調節するとともに、羽織るだけで子どもが簡単に着られるように工夫されているもの。袖丈を調節する「袖上げ」というのもあるそうです。

肩の部分の揚げがついていると、子どもの可愛らしさが引き立ちますね。この揚げをするのは子どもの間だけ。女の子は十三参りを済ませたらもう肩あげをしないそうです。「肩揚げを下ろす」という言葉には、童女が成人するという意味があるのだそう。

今は13歳でも身長が高い子も多いので、揚げが取れない場合もあるようですが、十三参りではじめて大人の着物に袖を通す女の子のに肩あげがついているのは、成人式の振袖とは違ったなんともいえない初々しさがありますよね。

でも、この「揚げ」の調節、面倒くさいんですよね(^^;)じっとしていない子どもの裄を測るか、着物を羽織らせて何センチ伸ばすか決めて、解いて、縫って……。正式な縫い方は、和裁をきちんと習わないと解らないのでは。

なんですが、もともと揚げが付いている場合は、何センチ伸ばすか決めたら、その半分の長さの部分を、もともとの揚げから測って、同じように縫って、あとはもとの揚げを解けば簡単に伸ばせます。

腰揚げのダーツも、これなら簡単なので、私も普段着はざくざく縫いで自分でやってしまいます。お古をいただいたら、この逆で詰めればOK!

でもここでちょっとまた盲点があって、腰紐も腰揚げを伸ばしたら、下につけかえないと、帯で隠れなくなっちゃうんですよね。今回、忘れて思いっきり兵児帯の上に白い腰紐が見えてました@息子 スマン。大体前日にあわててやるのがイカンのですが(反省)。

浴衣だけでなく、ウールや正絹の着物でも同じですから、着る回数は少なくても揚げを伸ばせば1枚の着物を2、3年は着られます。機会があったらぜひぜひお子様にも着物を着せてあげてください\(^O^)/ 礼装は窮屈かもしれませんが、普段着の浴衣やウールだったら汚しても自宅で洗えるし、兵児帯なら苦しくないし結ぶのも簡単だから、気軽に着られますよ。親子で着物もいいですよね~。

「揚げ」は、肩の部分と腰の部分をつまんで縫って、丈を調節するとともに、羽織るだけで子どもが簡単に着られるように工夫されているもの。袖丈を調節する「袖上げ」というのもあるそうです。

肩の部分の揚げがついていると、子どもの可愛らしさが引き立ちますね。この揚げをするのは子どもの間だけ。女の子は十三参りを済ませたらもう肩あげをしないそうです。「肩揚げを下ろす」という言葉には、童女が成人するという意味があるのだそう。

今は13歳でも身長が高い子も多いので、揚げが取れない場合もあるようですが、十三参りではじめて大人の着物に袖を通す女の子のに肩あげがついているのは、成人式の振袖とは違ったなんともいえない初々しさがありますよね。

でも、この「揚げ」の調節、面倒くさいんですよね(^^;)じっとしていない子どもの裄を測るか、着物を羽織らせて何センチ伸ばすか決めて、解いて、縫って……。正式な縫い方は、和裁をきちんと習わないと解らないのでは。

なんですが、もともと揚げが付いている場合は、何センチ伸ばすか決めたら、その半分の長さの部分を、もともとの揚げから測って、同じように縫って、あとはもとの揚げを解けば簡単に伸ばせます。

腰揚げのダーツも、これなら簡単なので、私も普段着はざくざく縫いで自分でやってしまいます。お古をいただいたら、この逆で詰めればOK!

でもここでちょっとまた盲点があって、腰紐も腰揚げを伸ばしたら、下につけかえないと、帯で隠れなくなっちゃうんですよね。今回、忘れて思いっきり兵児帯の上に白い腰紐が見えてました@息子 スマン。大体前日にあわててやるのがイカンのですが(反省)。

浴衣だけでなく、ウールや正絹の着物でも同じですから、着る回数は少なくても揚げを伸ばせば1枚の着物を2、3年は着られます。機会があったらぜひぜひお子様にも着物を着せてあげてください\(^O^)/ 礼装は窮屈かもしれませんが、普段着の浴衣やウールだったら汚しても自宅で洗えるし、兵児帯なら苦しくないし結ぶのも簡単だから、気軽に着られますよ。親子で着物もいいですよね~。

洋服よりちょっと動き辛いせいか、子どもが楽に着られるように工夫してあげるのも大事です。

草履がなければサンダルだっていいし、襦袢じゃなくてタートルネックなどにしても。

下着はスパッツをはかせると、はだけても親も本人も気楽(^^;)。不思議なことに、何度も着て慣れてくると、はだけなくなってきます。きっと、実際着ることで着物の所作を覚えるんですね。

折角の素晴らしい日本の知恵が詰まった着物は伝えていかないともったいない。着物にもっと親しんで、着物が好きなキッズが増えると、日本の文化の未来は明るくなる!

あとなによりも、日本の子どもは着物姿が似合います(笑)ほんとに可愛いんですよね。もっともっと着物キッズが増えるといいと思うわにこでした。

◆着物通販 いち利モール

ただ今コーディネート大会投票募集中!

http://bit.ly/17uEE1g

洋服よりちょっと動き辛いせいか、子どもが楽に着られるように工夫してあげるのも大事です。

草履がなければサンダルだっていいし、襦袢じゃなくてタートルネックなどにしても。

下着はスパッツをはかせると、はだけても親も本人も気楽(^^;)。不思議なことに、何度も着て慣れてくると、はだけなくなってきます。きっと、実際着ることで着物の所作を覚えるんですね。

折角の素晴らしい日本の知恵が詰まった着物は伝えていかないともったいない。着物にもっと親しんで、着物が好きなキッズが増えると、日本の文化の未来は明るくなる!

あとなによりも、日本の子どもは着物姿が似合います(笑)ほんとに可愛いんですよね。もっともっと着物キッズが増えるといいと思うわにこでした。

◆着物通販 いち利モール

ただ今コーディネート大会投票募集中!

http://bit.ly/17uEE1g

今回は茶道だったのですが、浴衣姿でお茶をいただいたり、お運びをする子どもたちの可愛さときたらもう! 水屋でお手伝いをしていたのですが、終始頬がゆるみっぱなしでした。

子どもたちも、あま~い練り切りの後のお抹茶を、ちゃんと飲みきっていましたよ。

他にも書道や和太鼓、坐禅に落語に百人一首などがあり、我が家は2年目の参加ですが、最初は落ち着いて座っていられなかったうちの息子(会場脱走の前科もあり(;;))も、回を重ねるにつれて落ち着いて参加できるようになってきました。

自分のコーデは、水屋のお手伝いなので単衣の鮫小紋に、母にもらった八寸の帯。おばあちゃんにも孫の姿が見せたいなと選びました(見えるわけじゃあないんですが、なんとなく(^^;))。

で、子どもの方は、そろそろ涼しくなってきたので、コーマ地の浴衣ではなく厚手の木綿の浴衣を出してきたのですが、半年着ていなかったらもうつんつるてん。手や足がにょっきりです。あわてて揚げを伸ばしました。

子どもの着物には、すぐ成長する子どものために「揚げ」というものがあるんですね。揚げを小さくとれば、袖丈も身丈も伸びて、長く着られるように作ってあります。毎回揚げを調整するたびに「着物ってよくできているなあ」と感心しきりです。

今回は茶道だったのですが、浴衣姿でお茶をいただいたり、お運びをする子どもたちの可愛さときたらもう! 水屋でお手伝いをしていたのですが、終始頬がゆるみっぱなしでした。

子どもたちも、あま~い練り切りの後のお抹茶を、ちゃんと飲みきっていましたよ。

他にも書道や和太鼓、坐禅に落語に百人一首などがあり、我が家は2年目の参加ですが、最初は落ち着いて座っていられなかったうちの息子(会場脱走の前科もあり(;;))も、回を重ねるにつれて落ち着いて参加できるようになってきました。

自分のコーデは、水屋のお手伝いなので単衣の鮫小紋に、母にもらった八寸の帯。おばあちゃんにも孫の姿が見せたいなと選びました(見えるわけじゃあないんですが、なんとなく(^^;))。

で、子どもの方は、そろそろ涼しくなってきたので、コーマ地の浴衣ではなく厚手の木綿の浴衣を出してきたのですが、半年着ていなかったらもうつんつるてん。手や足がにょっきりです。あわてて揚げを伸ばしました。

子どもの着物には、すぐ成長する子どものために「揚げ」というものがあるんですね。揚げを小さくとれば、袖丈も身丈も伸びて、長く着られるように作ってあります。毎回揚げを調整するたびに「着物ってよくできているなあ」と感心しきりです。

「揚げ」は、肩の部分と腰の部分をつまんで縫って、丈を調節するとともに、羽織るだけで子どもが簡単に着られるように工夫されているもの。袖丈を調節する「袖上げ」というのもあるそうです。

肩の部分の揚げがついていると、子どもの可愛らしさが引き立ちますね。この揚げをするのは子どもの間だけ。女の子は十三参りを済ませたらもう肩あげをしないそうです。「肩揚げを下ろす」という言葉には、童女が成人するという意味があるのだそう。

今は13歳でも身長が高い子も多いので、揚げが取れない場合もあるようですが、十三参りではじめて大人の着物に袖を通す女の子のに肩あげがついているのは、成人式の振袖とは違ったなんともいえない初々しさがありますよね。

でも、この「揚げ」の調節、面倒くさいんですよね(^^;)じっとしていない子どもの裄を測るか、着物を羽織らせて何センチ伸ばすか決めて、解いて、縫って……。正式な縫い方は、和裁をきちんと習わないと解らないのでは。

なんですが、もともと揚げが付いている場合は、何センチ伸ばすか決めたら、その半分の長さの部分を、もともとの揚げから測って、同じように縫って、あとはもとの揚げを解けば簡単に伸ばせます。

腰揚げのダーツも、これなら簡単なので、私も普段着はざくざく縫いで自分でやってしまいます。お古をいただいたら、この逆で詰めればOK!

でもここでちょっとまた盲点があって、腰紐も腰揚げを伸ばしたら、下につけかえないと、帯で隠れなくなっちゃうんですよね。今回、忘れて思いっきり兵児帯の上に白い腰紐が見えてました@息子 スマン。大体前日にあわててやるのがイカンのですが(反省)。

浴衣だけでなく、ウールや正絹の着物でも同じですから、着る回数は少なくても揚げを伸ばせば1枚の着物を2、3年は着られます。機会があったらぜひぜひお子様にも着物を着せてあげてください\(^O^)/ 礼装は窮屈かもしれませんが、普段着の浴衣やウールだったら汚しても自宅で洗えるし、兵児帯なら苦しくないし結ぶのも簡単だから、気軽に着られますよ。親子で着物もいいですよね~。

「揚げ」は、肩の部分と腰の部分をつまんで縫って、丈を調節するとともに、羽織るだけで子どもが簡単に着られるように工夫されているもの。袖丈を調節する「袖上げ」というのもあるそうです。

肩の部分の揚げがついていると、子どもの可愛らしさが引き立ちますね。この揚げをするのは子どもの間だけ。女の子は十三参りを済ませたらもう肩あげをしないそうです。「肩揚げを下ろす」という言葉には、童女が成人するという意味があるのだそう。

今は13歳でも身長が高い子も多いので、揚げが取れない場合もあるようですが、十三参りではじめて大人の着物に袖を通す女の子のに肩あげがついているのは、成人式の振袖とは違ったなんともいえない初々しさがありますよね。

でも、この「揚げ」の調節、面倒くさいんですよね(^^;)じっとしていない子どもの裄を測るか、着物を羽織らせて何センチ伸ばすか決めて、解いて、縫って……。正式な縫い方は、和裁をきちんと習わないと解らないのでは。

なんですが、もともと揚げが付いている場合は、何センチ伸ばすか決めたら、その半分の長さの部分を、もともとの揚げから測って、同じように縫って、あとはもとの揚げを解けば簡単に伸ばせます。

腰揚げのダーツも、これなら簡単なので、私も普段着はざくざく縫いで自分でやってしまいます。お古をいただいたら、この逆で詰めればOK!

でもここでちょっとまた盲点があって、腰紐も腰揚げを伸ばしたら、下につけかえないと、帯で隠れなくなっちゃうんですよね。今回、忘れて思いっきり兵児帯の上に白い腰紐が見えてました@息子 スマン。大体前日にあわててやるのがイカンのですが(反省)。

浴衣だけでなく、ウールや正絹の着物でも同じですから、着る回数は少なくても揚げを伸ばせば1枚の着物を2、3年は着られます。機会があったらぜひぜひお子様にも着物を着せてあげてください\(^O^)/ 礼装は窮屈かもしれませんが、普段着の浴衣やウールだったら汚しても自宅で洗えるし、兵児帯なら苦しくないし結ぶのも簡単だから、気軽に着られますよ。親子で着物もいいですよね~。

洋服よりちょっと動き辛いせいか、子どもが楽に着られるように工夫してあげるのも大事です。

草履がなければサンダルだっていいし、襦袢じゃなくてタートルネックなどにしても。

下着はスパッツをはかせると、はだけても親も本人も気楽(^^;)。不思議なことに、何度も着て慣れてくると、はだけなくなってきます。きっと、実際着ることで着物の所作を覚えるんですね。

折角の素晴らしい日本の知恵が詰まった着物は伝えていかないともったいない。着物にもっと親しんで、着物が好きなキッズが増えると、日本の文化の未来は明るくなる!

あとなによりも、日本の子どもは着物姿が似合います(笑)ほんとに可愛いんですよね。もっともっと着物キッズが増えるといいと思うわにこでした。

◆着物通販 いち利モール

ただ今コーディネート大会投票募集中!

http://bit.ly/17uEE1g

洋服よりちょっと動き辛いせいか、子どもが楽に着られるように工夫してあげるのも大事です。

草履がなければサンダルだっていいし、襦袢じゃなくてタートルネックなどにしても。

下着はスパッツをはかせると、はだけても親も本人も気楽(^^;)。不思議なことに、何度も着て慣れてくると、はだけなくなってきます。きっと、実際着ることで着物の所作を覚えるんですね。

折角の素晴らしい日本の知恵が詰まった着物は伝えていかないともったいない。着物にもっと親しんで、着物が好きなキッズが増えると、日本の文化の未来は明るくなる!

あとなによりも、日本の子どもは着物姿が似合います(笑)ほんとに可愛いんですよね。もっともっと着物キッズが増えるといいと思うわにこでした。

◆着物通販 いち利モール

ただ今コーディネート大会投票募集中!

http://bit.ly/17uEE1g

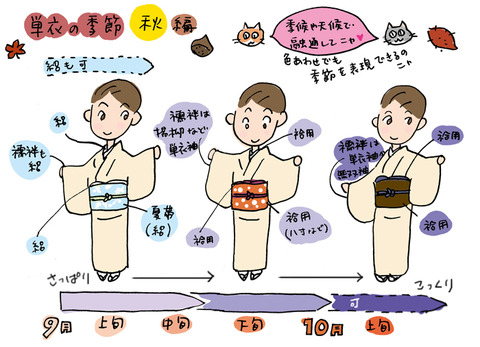

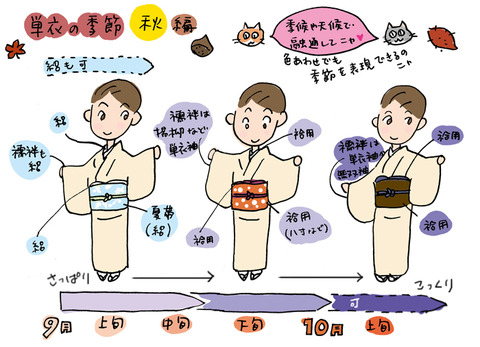

衣がえの決まりあれこれ

星わにこ

2013/09/24 00:00

暑さ寒さも彼岸までといいますが、永遠に続きそうだった猛暑もさすがにやわらいできましたね~。

9月も下旬になると、葡萄とか栗とかサツマイモとかが気になるようになり(食べ物ばっか)、単衣にあわせる帯や小物もすっかり秋仕様を考えるようになってきました。

そもそも「単衣(ひとえ)」って、着物を着はじめたときにはよくわからなくて、夏でも冬でもない、6月と9月にしか着られないと聞いて「贅沢なものだなあ」と思ったものです。

でも、ちょこちょこ着るようになってみると「この時期しか着られない!」という着物は気合いを入れて着たくなるものなんですね(笑)。季節を楽しむのも(それがちょっと無理をしていたりしても(笑))着物のお洒落の楽しみであり、醍醐味なんだなあと知りました。

そして意外と「初夏も初秋もオッケー!」と思える単衣は少ない。柄もそうですし、あとどうしても着たい色のトーンが違ったりします。どっちでもいいかなと思うものは、中途半端だったり(涙)。それもまた悩ましいのですが、手持ちの少ない着物で、ない知恵をしぼって季節にあわせるのは燃えますね~!

帯や小物は、時期によって夏物をあわせたり、袷のものを使ったりするんですよね。覚えきれないので毎年どうだっけ、とアンチョコを取り出して確認しています。帯の衣替えも気温とにらめっこで悩ましいところです。

ほんと、着物って時々、苦しいのか楽しいのかどっちやねん! と自分でつっこみたくなりますが、そのややこしいところがまたはまったら抜けられない着物沼の深さなんでしょうね~(^^;)

普段着であればきっちり衣替えをすることもないし、フォーマルな席やお茶席以外は、無理をしなくてもいい風潮になってきましたし、気温やお天気にぴったりの着物姿の人を見かけると、拍手したくなります。

それでも普段に着物を着ているというよりは、ちょっとおしゃれしておでかけしたいときに着ることが多い私にとっては、衣替えの「決まり」はちょっと気になるもの。

皆様のほうがお詳しいとは思いますが、一般的な目安として、9月の前半には夏物の帯、襦袢、小物をあわせ、後半には袷の帯(八寸などや染めなどの軽やかなもの)、襦袢、小物をあわせます。9月前半は暑い日には絽の着物でも可、10月の半ばくらいまで暑い日には単衣を着てもよし、ということになっているようです。

素材だけでなく、色や模様でも気温にあわせて夏から秋への移り変わりを楽しめたりするといいなあと思いますが、上級者への道のりはなかなか遠い……。

あとひとつ、単衣のシーズンは6月は梅雨、9月は台風と、結構雨が気になる季節でもあるので

雨コートなどの雨対策もしっかりしておきたいですね。

日本も広いので、北と南では気温も随分違うはず。気がつくとあっという間に過ぎ去ってしまう、単衣のシーズン。決まりにきゅうきゅうしすぎないで、融通をきかせつつ、季節を楽しみたいですね。

さあ~いよいよ秋も本番\(^O^)/ そしてあともう少し、単衣を楽しみたいわにこでした。

<<いち利モール 10/11まで限定>>

今締めたい♪

仕立て代込み、半巾帯特集 好評開催中!

http://bit.ly/1ajpg8e

素材だけでなく、色や模様でも気温にあわせて夏から秋への移り変わりを楽しめたりするといいなあと思いますが、上級者への道のりはなかなか遠い……。

あとひとつ、単衣のシーズンは6月は梅雨、9月は台風と、結構雨が気になる季節でもあるので

雨コートなどの雨対策もしっかりしておきたいですね。

日本も広いので、北と南では気温も随分違うはず。気がつくとあっという間に過ぎ去ってしまう、単衣のシーズン。決まりにきゅうきゅうしすぎないで、融通をきかせつつ、季節を楽しみたいですね。

さあ~いよいよ秋も本番\(^O^)/ そしてあともう少し、単衣を楽しみたいわにこでした。

<<いち利モール 10/11まで限定>>

今締めたい♪

仕立て代込み、半巾帯特集 好評開催中!

http://bit.ly/1ajpg8e

素材だけでなく、色や模様でも気温にあわせて夏から秋への移り変わりを楽しめたりするといいなあと思いますが、上級者への道のりはなかなか遠い……。

あとひとつ、単衣のシーズンは6月は梅雨、9月は台風と、結構雨が気になる季節でもあるので

雨コートなどの雨対策もしっかりしておきたいですね。

日本も広いので、北と南では気温も随分違うはず。気がつくとあっという間に過ぎ去ってしまう、単衣のシーズン。決まりにきゅうきゅうしすぎないで、融通をきかせつつ、季節を楽しみたいですね。

さあ~いよいよ秋も本番\(^O^)/ そしてあともう少し、単衣を楽しみたいわにこでした。

<<いち利モール 10/11まで限定>>

今締めたい♪

仕立て代込み、半巾帯特集 好評開催中!

http://bit.ly/1ajpg8e

素材だけでなく、色や模様でも気温にあわせて夏から秋への移り変わりを楽しめたりするといいなあと思いますが、上級者への道のりはなかなか遠い……。

あとひとつ、単衣のシーズンは6月は梅雨、9月は台風と、結構雨が気になる季節でもあるので

雨コートなどの雨対策もしっかりしておきたいですね。

日本も広いので、北と南では気温も随分違うはず。気がつくとあっという間に過ぎ去ってしまう、単衣のシーズン。決まりにきゅうきゅうしすぎないで、融通をきかせつつ、季節を楽しみたいですね。

さあ~いよいよ秋も本番\(^O^)/ そしてあともう少し、単衣を楽しみたいわにこでした。

<<いち利モール 10/11まで限定>>

今締めたい♪

仕立て代込み、半巾帯特集 好評開催中!

http://bit.ly/1ajpg8e

絹婚式に紋付の着物を誂えたけど?の巻

星わにこ

2013/09/17 00:00

大型の台風18号は、我が家では庭の植木鉢を倒していった程度だったのですが、ニュースで見る京都ほか各地の様子に心痛めております。被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

今回はちょっと想い出話です。

私の結婚式も9月の頭で、当日は雨でした。今考えると着物で列席したい方には迷惑な日取りだったかも? ですが、ホテル内でしたのでなにも考えず、親や親戚の留袖もすべて袷でした。当時は、ちょうど着物熱が冷めていた頃だったので、白無垢で挙式、お色直しでドレスを着ました。

何年か後に、黒引振袖での和婚が流行り、ウエディング雑誌でも特集が組まれたりするようになりましたが、当時はそんなこともなく、着物についてはあまりこだわりなくレンタルしました。

打掛は悩み抜いた末、いろいろあるけど予算内で大好きな熨斗目のものにしました。その横で、「男性用の袴はこの三種類です」と提示された相方(夫)が「じゃ、これで」と花嫁衣装より高い花婿衣装を選んだことが忘れられません。

「こっちでいいんじゃない?」と予算内のもので食い下がってみたのですが(笑)

「これがいいから」とそのままに。そりゃあ高い袴のほうがいいだろうさ!

あたしだって比べたら高い花嫁衣装のほうがいいですよ!と、心の中で口をパクパクさせていたわけですが、一応初々しかったワタクシはホテルの担当者の前でそれを言うことはできず、無論相方にはそんな気持ちは全く伝わりませんでした(笑)。

まあ、結局自分だけお色直ししたので、衣装的には夫婦で同額だったわけですが(笑)今でも思い出すと腹がたつエピソードです(真顔)。

さてそんな結婚式を挙げた我々ですが、今をさかのぼることン年前、無事12年目の絹婚式を迎えることに。

コミックエッセイ本にも書いたお話ですが、すっかり着物沼にはまっていた私が「今年は絹婚式」と気がついたときの鼻息の荒さはご想像いただけるかと思います(笑)。今まで「○婚式」などというものには全く興味がなかったわけですが、絹とくれば別! 絹といえば、そう、着物ですもの!!

早速相方に「絹婚式だから、着物買っていい?」と訊ねてみると「いいよ」とあっさりOKが! どうせ止めても聞かないでしょ、と。結婚も12年目ともなるとそんなかんじでしょうか。あの、衣装決めのときにはなかった図々しさが私にもしっかりと備わって参りました(笑)。

実は、それまで母にお任せで、自力で着物を作ったことがなかった私。初めてのお誂えにワクワク!!

9月の結婚記念日に着られる着物、ということで単衣を候補に。兼ねてから欲しかった「江戸小紋の両面染め」を探すことにしました。両面染めとは反物の裏と表が違う色柄で染めてあるもの。単衣でも、裾がひらりとしたときに、両面染めだと裏が白っぽくなく、八掛のように違った色柄がちらっと見える!というのに憧れていたのです

ちょっと地味でしたが、鮫小紋といわれ柄の「家内安全」の反物を見つけ、家内安全なんて、絹婚式にちょうどいいよね、なんて喜んで仕立ててもらったのですが、ここで大きな失敗をしでかしてしまったのです!

「江戸小紋は一つ紋をつけると色無地と同格になる」という話を聞いていたので、紋をつけたらお茶会にも着て行けるよねー!と、紋をつけてもらうことに。結婚してからはじめて作る紋付の着物だったので、相方の紋を入れてもらうのはこれが最初。なんというか、いまさらながらあ~私も婚家の人間になったんだなぁ~としみじみしました(遅)。

どちらを表にするか悩んで、結局顔映りのよかった「家内安全」を表にしたのが失敗の元。一つ紋をつけて色無地と同格になるのは、江戸時代武士が裃にしていた三役(鮫、行儀、通し)のみ。

いわれ小紋は紋をつけても、色無地とは同格にならないそうなのです。

それを知ったときのショックときたら。

がーーーーーーんΣ(´д`;)

中途半端な知識で紋を入れて、なんだかよくわからないことになってしまったのでした(涙)。

そして、最近また知った更なる事実は、お茶の世界では江戸小紋はたとえ三役に一つ紋をつけたとしても小紋扱いなのだそうです。

がーーーーーーんその2Σ(´д`;)

まあ、万年ひよっこ茶人の私は格式の高い正式なお茶席に呼ばれることもまずないと思われますのでいいんですが……。紋の扱いって難しいんだなぁと勉強になったのでした。

誂える時、お店の人に、教えて欲しかったなぁ……(´Д`)

でもここらへんの解釈も、いろいろな説があるようで、一概には言えないようなんですが、とにかくあまり正式な場では使えないものとなってしまいました。

この話には、実は誂えた年は13年目で、絹婚式ではなかったというオチがついています(えええ)。そしてさらに結婚記念日が9月上旬のまだ残暑厳しい時期なので、実は記念日そのものにはまだ袖を通していないというオチも(ぎゃふん)。

でも気に入った色柄ですので、記念の着物として、ちょっとお洒落着に大切に着たいと思っておりまする。

絹婚式を迎える方がいらしたらぜひ、紋の入った着物を仕立てられてはいかがでしょうか? よい想い出になると思います! 色無地もいいし、予算があったら訪問着や色留袖なんかも素敵ですよね~!!

そしてどうか私と同じ失敗をされませんように……(私だけですか、こんな失敗は(号泣))

そんなわけで、失敗から何年も経った現在も、この季節になると、やはり単衣の一つ紋付色無地が欲しいな~なんてぼんやり思ったりするわけです。試着室で色無地の反物をぽちぽちと見ている、秋の夜長でございました。

いち利モールさん、両面染めの反物も、ぜひ扱ってください

※いち利モールスタッフより

【9/24まで】色無地お仕立て代&紋入れ(一つ紋)無料サービス中

商品該当ページはコチラ

http://bit.ly/16fzJhM

「江戸小紋は一つ紋をつけると色無地と同格になる」という話を聞いていたので、紋をつけたらお茶会にも着て行けるよねー!と、紋をつけてもらうことに。結婚してからはじめて作る紋付の着物だったので、相方の紋を入れてもらうのはこれが最初。なんというか、いまさらながらあ~私も婚家の人間になったんだなぁ~としみじみしました(遅)。

どちらを表にするか悩んで、結局顔映りのよかった「家内安全」を表にしたのが失敗の元。一つ紋をつけて色無地と同格になるのは、江戸時代武士が裃にしていた三役(鮫、行儀、通し)のみ。

いわれ小紋は紋をつけても、色無地とは同格にならないそうなのです。

それを知ったときのショックときたら。

がーーーーーーんΣ(´д`;)

中途半端な知識で紋を入れて、なんだかよくわからないことになってしまったのでした(涙)。

そして、最近また知った更なる事実は、お茶の世界では江戸小紋はたとえ三役に一つ紋をつけたとしても小紋扱いなのだそうです。

がーーーーーーんその2Σ(´д`;)

まあ、万年ひよっこ茶人の私は格式の高い正式なお茶席に呼ばれることもまずないと思われますのでいいんですが……。紋の扱いって難しいんだなぁと勉強になったのでした。

誂える時、お店の人に、教えて欲しかったなぁ……(´Д`)

でもここらへんの解釈も、いろいろな説があるようで、一概には言えないようなんですが、とにかくあまり正式な場では使えないものとなってしまいました。

この話には、実は誂えた年は13年目で、絹婚式ではなかったというオチがついています(えええ)。そしてさらに結婚記念日が9月上旬のまだ残暑厳しい時期なので、実は記念日そのものにはまだ袖を通していないというオチも(ぎゃふん)。

でも気に入った色柄ですので、記念の着物として、ちょっとお洒落着に大切に着たいと思っておりまする。

絹婚式を迎える方がいらしたらぜひ、紋の入った着物を仕立てられてはいかがでしょうか? よい想い出になると思います! 色無地もいいし、予算があったら訪問着や色留袖なんかも素敵ですよね~!!

そしてどうか私と同じ失敗をされませんように……(私だけですか、こんな失敗は(号泣))

そんなわけで、失敗から何年も経った現在も、この季節になると、やはり単衣の一つ紋付色無地が欲しいな~なんてぼんやり思ったりするわけです。試着室で色無地の反物をぽちぽちと見ている、秋の夜長でございました。

いち利モールさん、両面染めの反物も、ぜひ扱ってください

※いち利モールスタッフより

【9/24まで】色無地お仕立て代&紋入れ(一つ紋)無料サービス中

商品該当ページはコチラ

http://bit.ly/16fzJhM

「江戸小紋は一つ紋をつけると色無地と同格になる」という話を聞いていたので、紋をつけたらお茶会にも着て行けるよねー!と、紋をつけてもらうことに。結婚してからはじめて作る紋付の着物だったので、相方の紋を入れてもらうのはこれが最初。なんというか、いまさらながらあ~私も婚家の人間になったんだなぁ~としみじみしました(遅)。

どちらを表にするか悩んで、結局顔映りのよかった「家内安全」を表にしたのが失敗の元。一つ紋をつけて色無地と同格になるのは、江戸時代武士が裃にしていた三役(鮫、行儀、通し)のみ。

いわれ小紋は紋をつけても、色無地とは同格にならないそうなのです。

それを知ったときのショックときたら。

がーーーーーーんΣ(´д`;)

中途半端な知識で紋を入れて、なんだかよくわからないことになってしまったのでした(涙)。

そして、最近また知った更なる事実は、お茶の世界では江戸小紋はたとえ三役に一つ紋をつけたとしても小紋扱いなのだそうです。

がーーーーーーんその2Σ(´д`;)

まあ、万年ひよっこ茶人の私は格式の高い正式なお茶席に呼ばれることもまずないと思われますのでいいんですが……。紋の扱いって難しいんだなぁと勉強になったのでした。

誂える時、お店の人に、教えて欲しかったなぁ……(´Д`)

でもここらへんの解釈も、いろいろな説があるようで、一概には言えないようなんですが、とにかくあまり正式な場では使えないものとなってしまいました。

この話には、実は誂えた年は13年目で、絹婚式ではなかったというオチがついています(えええ)。そしてさらに結婚記念日が9月上旬のまだ残暑厳しい時期なので、実は記念日そのものにはまだ袖を通していないというオチも(ぎゃふん)。

でも気に入った色柄ですので、記念の着物として、ちょっとお洒落着に大切に着たいと思っておりまする。

絹婚式を迎える方がいらしたらぜひ、紋の入った着物を仕立てられてはいかがでしょうか? よい想い出になると思います! 色無地もいいし、予算があったら訪問着や色留袖なんかも素敵ですよね~!!

そしてどうか私と同じ失敗をされませんように……(私だけですか、こんな失敗は(号泣))

そんなわけで、失敗から何年も経った現在も、この季節になると、やはり単衣の一つ紋付色無地が欲しいな~なんてぼんやり思ったりするわけです。試着室で色無地の反物をぽちぽちと見ている、秋の夜長でございました。

いち利モールさん、両面染めの反物も、ぜひ扱ってください

※いち利モールスタッフより

【9/24まで】色無地お仕立て代&紋入れ(一つ紋)無料サービス中

商品該当ページはコチラ

http://bit.ly/16fzJhM

「江戸小紋は一つ紋をつけると色無地と同格になる」という話を聞いていたので、紋をつけたらお茶会にも着て行けるよねー!と、紋をつけてもらうことに。結婚してからはじめて作る紋付の着物だったので、相方の紋を入れてもらうのはこれが最初。なんというか、いまさらながらあ~私も婚家の人間になったんだなぁ~としみじみしました(遅)。

どちらを表にするか悩んで、結局顔映りのよかった「家内安全」を表にしたのが失敗の元。一つ紋をつけて色無地と同格になるのは、江戸時代武士が裃にしていた三役(鮫、行儀、通し)のみ。

いわれ小紋は紋をつけても、色無地とは同格にならないそうなのです。

それを知ったときのショックときたら。

がーーーーーーんΣ(´д`;)

中途半端な知識で紋を入れて、なんだかよくわからないことになってしまったのでした(涙)。

そして、最近また知った更なる事実は、お茶の世界では江戸小紋はたとえ三役に一つ紋をつけたとしても小紋扱いなのだそうです。

がーーーーーーんその2Σ(´д`;)

まあ、万年ひよっこ茶人の私は格式の高い正式なお茶席に呼ばれることもまずないと思われますのでいいんですが……。紋の扱いって難しいんだなぁと勉強になったのでした。

誂える時、お店の人に、教えて欲しかったなぁ……(´Д`)

でもここらへんの解釈も、いろいろな説があるようで、一概には言えないようなんですが、とにかくあまり正式な場では使えないものとなってしまいました。

この話には、実は誂えた年は13年目で、絹婚式ではなかったというオチがついています(えええ)。そしてさらに結婚記念日が9月上旬のまだ残暑厳しい時期なので、実は記念日そのものにはまだ袖を通していないというオチも(ぎゃふん)。

でも気に入った色柄ですので、記念の着物として、ちょっとお洒落着に大切に着たいと思っておりまする。

絹婚式を迎える方がいらしたらぜひ、紋の入った着物を仕立てられてはいかがでしょうか? よい想い出になると思います! 色無地もいいし、予算があったら訪問着や色留袖なんかも素敵ですよね~!!

そしてどうか私と同じ失敗をされませんように……(私だけですか、こんな失敗は(号泣))

そんなわけで、失敗から何年も経った現在も、この季節になると、やはり単衣の一つ紋付色無地が欲しいな~なんてぼんやり思ったりするわけです。試着室で色無地の反物をぽちぽちと見ている、秋の夜長でございました。

いち利モールさん、両面染めの反物も、ぜひ扱ってください

※いち利モールスタッフより

【9/24まで】色無地お仕立て代&紋入れ(一つ紋)無料サービス中

商品該当ページはコチラ

http://bit.ly/16fzJhM

扇子の差し方ってあってますか?&手描き扇子で遊んじゃおう!の巻

星わにこ

2013/08/27 00:00

今週に入って、猛暑もちょっと一段落。夏も終わりかな……と思いましたが、天気予報を見るとまだまだ残暑厳しい日もありそうですね。

浴衣もそろそろ着納めでしょうか。週間天気予報とにらめっこで、また着るものが悩ましい日々が続きそうです。

さてさて、これからのちょっと暑い日にも大活躍の、涼しい風を送ってくれる扇子。皆さんはどうやって持ち歩いていらっしゃいますか。

正装のときの末広や、お茶で使う扇子とは違い、普段遣いの扇子は実は帯に挟まない方が痛まないというお話もありますが、やっぱり帯にはさんでおいて、すっと取り出して使うのが便利ですよね。

そしていざ帯へ……と思った時、あれ?右?左? 要が上?下? と一瞬迷うのは私だけでしょうか(笑)

正解は「体の左側、要は下」です。刀と同じように、体の中心から脇に向かってやや斜めにし、扇子の天(上側)が2センチほど覗くように差します。地紙が正面にくるように、帯と帯板の間、もしくは帯と帯揚の間、いずれにしても帯揚よりは前に差します。

差すときは、右手で持って、左手の親指で入れる場所の帯をすこし開けて差し込むと帯も傷みません(^^)v

もともと懐剣のかわりに帯にはさんだものということで、刀を抜くイメージで「右手で抜きやすいように、左側にはさむのね」と覚えました。でも、左利きの人も我慢して左に差したほうがいいと思います(笑)

懐剣代わりと思うと、お守りのようでもあり、なんだかキリッと身も引き締まるような気持ちがします。

さてさて、そんな扇子ですが、私は毎年新調しております! というととっても贅沢みたいですが、1本100円です。100円ショップで扇子が並び始めると、何本か無地のものをゲットするようにしています。

よくなくす、というのも一因ですが(トホ)、扇子に自分でお絵描きしてオリジナル扇子にするのが楽しみなんです。プレゼントしても喜ばれますよ~!

本当は扇子の絵は「地紙」という扇の形の紙に絵を描いて、扇子職人さんに仕立ててもらうものですが、直接落書きしてしまいます(^^;)

100円ショップの扇子は布張りなので、布用の絵の具やリキテックスで描きます。深く考えずに、一発勝負! 私は「セタカラー」というシルク用の絵の具を使いますが、リキテックスにパールテクスチャなどを混ぜてもキレイですよ。

ちょっと水玉を描いたりするだけでもオリジナル気分で楽しいです。黒地の扇子だと、色が引き立って雰囲気があるのであらが目立たないので初心者さんにおすすめです(笑)

差すときは、右手で持って、左手の親指で入れる場所の帯をすこし開けて差し込むと帯も傷みません(^^)v

もともと懐剣のかわりに帯にはさんだものということで、刀を抜くイメージで「右手で抜きやすいように、左側にはさむのね」と覚えました。でも、左利きの人も我慢して左に差したほうがいいと思います(笑)

懐剣代わりと思うと、お守りのようでもあり、なんだかキリッと身も引き締まるような気持ちがします。

さてさて、そんな扇子ですが、私は毎年新調しております! というととっても贅沢みたいですが、1本100円です。100円ショップで扇子が並び始めると、何本か無地のものをゲットするようにしています。

よくなくす、というのも一因ですが(トホ)、扇子に自分でお絵描きしてオリジナル扇子にするのが楽しみなんです。プレゼントしても喜ばれますよ~!

本当は扇子の絵は「地紙」という扇の形の紙に絵を描いて、扇子職人さんに仕立ててもらうものですが、直接落書きしてしまいます(^^;)

100円ショップの扇子は布張りなので、布用の絵の具やリキテックスで描きます。深く考えずに、一発勝負! 私は「セタカラー」というシルク用の絵の具を使いますが、リキテックスにパールテクスチャなどを混ぜてもキレイですよ。

ちょっと水玉を描いたりするだけでもオリジナル気分で楽しいです。黒地の扇子だと、色が引き立って雰囲気があるのであらが目立たないので初心者さんにおすすめです(笑)

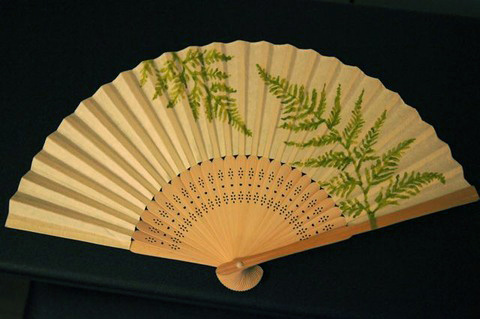

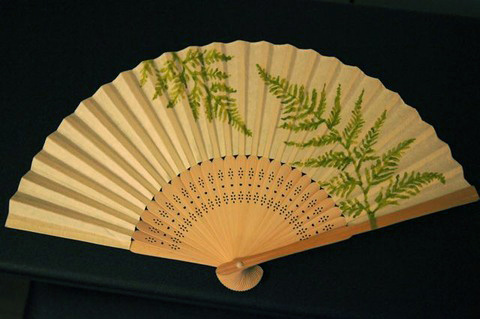

<黒の無地扇子に羊歯の絵を描いて、お茶の先生にプレゼントしました>

<黒の無地扇子に羊歯の絵を描いて、お茶の先生にプレゼントしました>

<これはちょっとよい無地の紙扇子に直接(爆)絵を描いたものです>

洋服のときでも扇子は持ち歩いているのですが、子どものいい時間つぶしになるので飽きて騒ぎ出した時などに渡したりします。でも、あっという間にボロボロに(^^;) 一夏の消耗品と割り切って、楽しんでいます。

とっておきの扇子はまだまだ引き出しの中の私、いつかは「素敵だなぁ」と思ってもらえるような扇子を、すっとスマートに取り出して優雅にあおいでみたいと夢見ております。

まだまだ扇子の活躍する季節、かっこよく帯に差してお出かけ下さい♪

<これはちょっとよい無地の紙扇子に直接(爆)絵を描いたものです>

洋服のときでも扇子は持ち歩いているのですが、子どものいい時間つぶしになるので飽きて騒ぎ出した時などに渡したりします。でも、あっという間にボロボロに(^^;) 一夏の消耗品と割り切って、楽しんでいます。

とっておきの扇子はまだまだ引き出しの中の私、いつかは「素敵だなぁ」と思ってもらえるような扇子を、すっとスマートに取り出して優雅にあおいでみたいと夢見ております。

まだまだ扇子の活躍する季節、かっこよく帯に差してお出かけ下さい♪

差すときは、右手で持って、左手の親指で入れる場所の帯をすこし開けて差し込むと帯も傷みません(^^)v

もともと懐剣のかわりに帯にはさんだものということで、刀を抜くイメージで「右手で抜きやすいように、左側にはさむのね」と覚えました。でも、左利きの人も我慢して左に差したほうがいいと思います(笑)

懐剣代わりと思うと、お守りのようでもあり、なんだかキリッと身も引き締まるような気持ちがします。

さてさて、そんな扇子ですが、私は毎年新調しております! というととっても贅沢みたいですが、1本100円です。100円ショップで扇子が並び始めると、何本か無地のものをゲットするようにしています。

よくなくす、というのも一因ですが(トホ)、扇子に自分でお絵描きしてオリジナル扇子にするのが楽しみなんです。プレゼントしても喜ばれますよ~!

本当は扇子の絵は「地紙」という扇の形の紙に絵を描いて、扇子職人さんに仕立ててもらうものですが、直接落書きしてしまいます(^^;)

100円ショップの扇子は布張りなので、布用の絵の具やリキテックスで描きます。深く考えずに、一発勝負! 私は「セタカラー」というシルク用の絵の具を使いますが、リキテックスにパールテクスチャなどを混ぜてもキレイですよ。

ちょっと水玉を描いたりするだけでもオリジナル気分で楽しいです。黒地の扇子だと、色が引き立って雰囲気があるのであらが目立たないので初心者さんにおすすめです(笑)

差すときは、右手で持って、左手の親指で入れる場所の帯をすこし開けて差し込むと帯も傷みません(^^)v

もともと懐剣のかわりに帯にはさんだものということで、刀を抜くイメージで「右手で抜きやすいように、左側にはさむのね」と覚えました。でも、左利きの人も我慢して左に差したほうがいいと思います(笑)

懐剣代わりと思うと、お守りのようでもあり、なんだかキリッと身も引き締まるような気持ちがします。

さてさて、そんな扇子ですが、私は毎年新調しております! というととっても贅沢みたいですが、1本100円です。100円ショップで扇子が並び始めると、何本か無地のものをゲットするようにしています。

よくなくす、というのも一因ですが(トホ)、扇子に自分でお絵描きしてオリジナル扇子にするのが楽しみなんです。プレゼントしても喜ばれますよ~!

本当は扇子の絵は「地紙」という扇の形の紙に絵を描いて、扇子職人さんに仕立ててもらうものですが、直接落書きしてしまいます(^^;)

100円ショップの扇子は布張りなので、布用の絵の具やリキテックスで描きます。深く考えずに、一発勝負! 私は「セタカラー」というシルク用の絵の具を使いますが、リキテックスにパールテクスチャなどを混ぜてもキレイですよ。

ちょっと水玉を描いたりするだけでもオリジナル気分で楽しいです。黒地の扇子だと、色が引き立って雰囲気があるのであらが目立たないので初心者さんにおすすめです(笑)

<黒の無地扇子に羊歯の絵を描いて、お茶の先生にプレゼントしました>

<黒の無地扇子に羊歯の絵を描いて、お茶の先生にプレゼントしました>

<これはちょっとよい無地の紙扇子に直接(爆)絵を描いたものです>

洋服のときでも扇子は持ち歩いているのですが、子どものいい時間つぶしになるので飽きて騒ぎ出した時などに渡したりします。でも、あっという間にボロボロに(^^;) 一夏の消耗品と割り切って、楽しんでいます。

とっておきの扇子はまだまだ引き出しの中の私、いつかは「素敵だなぁ」と思ってもらえるような扇子を、すっとスマートに取り出して優雅にあおいでみたいと夢見ております。

まだまだ扇子の活躍する季節、かっこよく帯に差してお出かけ下さい♪

<これはちょっとよい無地の紙扇子に直接(爆)絵を描いたものです>

洋服のときでも扇子は持ち歩いているのですが、子どものいい時間つぶしになるので飽きて騒ぎ出した時などに渡したりします。でも、あっという間にボロボロに(^^;) 一夏の消耗品と割り切って、楽しんでいます。

とっておきの扇子はまだまだ引き出しの中の私、いつかは「素敵だなぁ」と思ってもらえるような扇子を、すっとスマートに取り出して優雅にあおいでみたいと夢見ております。

まだまだ扇子の活躍する季節、かっこよく帯に差してお出かけ下さい♪

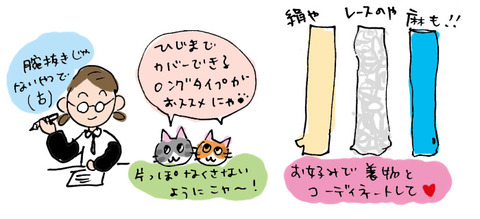

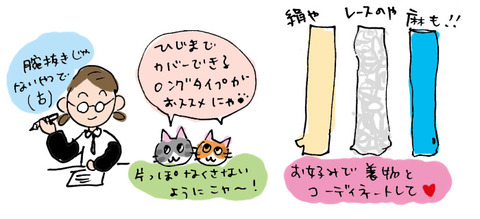

冷房対策にアームカバーを!の巻

星わにこ

2013/06/26 00:00

雨が降ったり、急に暑くなったり……。この季節は本当に着るものに悩みます。今週末は着物でおでかけの予定が続けて入っているので、週間天気予報とにらめっこ。

そして、そろそろ移動中の電車内や屋内の冷房の気合いが違ってきていますよね。特にバスの冷房が強敵です。暑いバス停で待ち続けて、やっと乗車と思った瞬間汗が凍るかと思うようなあの強力冷房。

想像しただけで体調が崩れそうです(弱)

冷房が苦手なわたしは、洋服のときは薄いカーディガンやボレロが手放せませんが、着物の時は羽織ものだけで調整するわけにはいきません。

というのも、冷房で意外に冷えるのは、ひじから手首にかけてなのですよね。

そこで、私は日焼け防止の薄手のUVアームカバーをいつもバッグにいれています。

ちょっと冷えそうかな? というときに腕に装着。みっともないかな、という時には、袖の中にひっぱりあげて、袖口からのぞかないようにしてしまえばOKです。

ワンポイントだけでも暖かくなると、着物の場合はお腹まわりがしっかりと保護されているので、本当に過ごしやすくなります。

アームカバーのよいところは、着脱がとっても気軽なところ。

さっと着けたり外したり。着物にあわせて、生成りや黒、レースなどいくつか揃えておくといいかんじです。そそっかしい私は、片っぽなくしがちなのが難(^^;)

アームカバーのよいところは、着脱がとっても気軽なところ。

さっと着けたり外したり。着物にあわせて、生成りや黒、レースなどいくつか揃えておくといいかんじです。そそっかしい私は、片っぽなくしがちなのが難(^^;)

昔はアームカバーというと、役所の事務員さんの黒い腕抜きか農家のおばさんの花柄というイメージでしたが(古すぎますかそうですか)、今は、UVカットタイプや、刺繍、絹やリネンなどおしゃれなものがたくさん。

カラフルなものも見つかります。

自分の好みで選ぶことができるので、ぜひ今年の夏はバッグに一組入れておいて、冷房対策お試しください!

あとは、長時間冷房のきいたところにいると、首筋が冷えて強張ってしまいます。

観劇中や映画など、人目が関係ないときにはスカーフを巻いたりすることもありますが、あまりかっこ良くないので基本は我慢しています(^^;)これもなにかよい手だてはないものでしょうか。

着物が日常着だったころには、こんなハードな冷房はなかったはずですから、こんな冷房対策もいらなかったのでしょうね。

震災の年は、あんなに節電が叫ばれて冷房もゆるやかだったのに、また忘れてしまったように必要以上の冷房が効いているような気がします。もう少し、自然と寄り添っていく方法はないものでしょうか。

と、なんだか冷房は敵のようなことばかり書いてしまいましたが、なければやっぱり夏は乗り切れない!

特に、着物を着る時にはガンガンに冷房をきかせておかないと、着終わった時点ですっかり汗だく、という事態に陥りますので、頼りにしております。

冷房様、身勝手をお許しください(><)

うまく対策をとりつつ、暑い夏も、気合いを入れて楽しく着物を着たいものですね。

お気に入りの日傘とアームカバーを持って、最後に帯に扇子を1本はさめば、

夏着物で外出も怖くない。涼しい顔でおでかけしましょう\(^O^)/

昔はアームカバーというと、役所の事務員さんの黒い腕抜きか農家のおばさんの花柄というイメージでしたが(古すぎますかそうですか)、今は、UVカットタイプや、刺繍、絹やリネンなどおしゃれなものがたくさん。

カラフルなものも見つかります。

自分の好みで選ぶことができるので、ぜひ今年の夏はバッグに一組入れておいて、冷房対策お試しください!

あとは、長時間冷房のきいたところにいると、首筋が冷えて強張ってしまいます。

観劇中や映画など、人目が関係ないときにはスカーフを巻いたりすることもありますが、あまりかっこ良くないので基本は我慢しています(^^;)これもなにかよい手だてはないものでしょうか。

着物が日常着だったころには、こんなハードな冷房はなかったはずですから、こんな冷房対策もいらなかったのでしょうね。

震災の年は、あんなに節電が叫ばれて冷房もゆるやかだったのに、また忘れてしまったように必要以上の冷房が効いているような気がします。もう少し、自然と寄り添っていく方法はないものでしょうか。

と、なんだか冷房は敵のようなことばかり書いてしまいましたが、なければやっぱり夏は乗り切れない!

特に、着物を着る時にはガンガンに冷房をきかせておかないと、着終わった時点ですっかり汗だく、という事態に陥りますので、頼りにしております。

冷房様、身勝手をお許しください(><)

うまく対策をとりつつ、暑い夏も、気合いを入れて楽しく着物を着たいものですね。

お気に入りの日傘とアームカバーを持って、最後に帯に扇子を1本はさめば、

夏着物で外出も怖くない。涼しい顔でおでかけしましょう\(^O^)/

アームカバーのよいところは、着脱がとっても気軽なところ。

さっと着けたり外したり。着物にあわせて、生成りや黒、レースなどいくつか揃えておくといいかんじです。そそっかしい私は、片っぽなくしがちなのが難(^^;)

アームカバーのよいところは、着脱がとっても気軽なところ。

さっと着けたり外したり。着物にあわせて、生成りや黒、レースなどいくつか揃えておくといいかんじです。そそっかしい私は、片っぽなくしがちなのが難(^^;)

昔はアームカバーというと、役所の事務員さんの黒い腕抜きか農家のおばさんの花柄というイメージでしたが(古すぎますかそうですか)、今は、UVカットタイプや、刺繍、絹やリネンなどおしゃれなものがたくさん。

カラフルなものも見つかります。

自分の好みで選ぶことができるので、ぜひ今年の夏はバッグに一組入れておいて、冷房対策お試しください!

あとは、長時間冷房のきいたところにいると、首筋が冷えて強張ってしまいます。

観劇中や映画など、人目が関係ないときにはスカーフを巻いたりすることもありますが、あまりかっこ良くないので基本は我慢しています(^^;)これもなにかよい手だてはないものでしょうか。

着物が日常着だったころには、こんなハードな冷房はなかったはずですから、こんな冷房対策もいらなかったのでしょうね。

震災の年は、あんなに節電が叫ばれて冷房もゆるやかだったのに、また忘れてしまったように必要以上の冷房が効いているような気がします。もう少し、自然と寄り添っていく方法はないものでしょうか。

と、なんだか冷房は敵のようなことばかり書いてしまいましたが、なければやっぱり夏は乗り切れない!

特に、着物を着る時にはガンガンに冷房をきかせておかないと、着終わった時点ですっかり汗だく、という事態に陥りますので、頼りにしております。

冷房様、身勝手をお許しください(><)

うまく対策をとりつつ、暑い夏も、気合いを入れて楽しく着物を着たいものですね。

お気に入りの日傘とアームカバーを持って、最後に帯に扇子を1本はさめば、

夏着物で外出も怖くない。涼しい顔でおでかけしましょう\(^O^)/

昔はアームカバーというと、役所の事務員さんの黒い腕抜きか農家のおばさんの花柄というイメージでしたが(古すぎますかそうですか)、今は、UVカットタイプや、刺繍、絹やリネンなどおしゃれなものがたくさん。

カラフルなものも見つかります。

自分の好みで選ぶことができるので、ぜひ今年の夏はバッグに一組入れておいて、冷房対策お試しください!

あとは、長時間冷房のきいたところにいると、首筋が冷えて強張ってしまいます。

観劇中や映画など、人目が関係ないときにはスカーフを巻いたりすることもありますが、あまりかっこ良くないので基本は我慢しています(^^;)これもなにかよい手だてはないものでしょうか。

着物が日常着だったころには、こんなハードな冷房はなかったはずですから、こんな冷房対策もいらなかったのでしょうね。

震災の年は、あんなに節電が叫ばれて冷房もゆるやかだったのに、また忘れてしまったように必要以上の冷房が効いているような気がします。もう少し、自然と寄り添っていく方法はないものでしょうか。

と、なんだか冷房は敵のようなことばかり書いてしまいましたが、なければやっぱり夏は乗り切れない!

特に、着物を着る時にはガンガンに冷房をきかせておかないと、着終わった時点ですっかり汗だく、という事態に陥りますので、頼りにしております。

冷房様、身勝手をお許しください(><)

うまく対策をとりつつ、暑い夏も、気合いを入れて楽しく着物を着たいものですね。

お気に入りの日傘とアームカバーを持って、最後に帯に扇子を1本はさめば、

夏着物で外出も怖くない。涼しい顔でおでかけしましょう\(^O^)/