が、どれも「絶対そうでなくてはならない」という「ルール」や「決まり」ではありません。

着付けは教科書通りや習った通りにしなくては!という気持ちが強い方も多いと思いますが、ここは何センチが正解!角度はこう!というようなものでもなく、もっと感覚的に自分の「好み」も反映してもオッケー!

お太鼓の形や大きさは、個性と好みで決めてよい。着付けや着姿も然りです。自分に合っていて、気持ち良い方法や形をチョイスしてくださいね。

が、どれも「絶対そうでなくてはならない」という「ルール」や「決まり」ではありません。

着付けは教科書通りや習った通りにしなくては!という気持ちが強い方も多いと思いますが、ここは何センチが正解!角度はこう!というようなものでもなく、もっと感覚的に自分の「好み」も反映してもオッケー!

お太鼓の形や大きさは、個性と好みで決めてよい。着付けや着姿も然りです。自分に合っていて、気持ち良い方法や形をチョイスしてくださいね。

お太鼓の山、丸くするか四角くするか?の巻

星わにこ

2021/12/15 00:00

急に寒さが厳しくなった気がする東京、そろそろ厚手の着物コートを出さねばと思いはじめました。10月からの袷のシーズンに入ると着付の仕事も増えるのですが、お客様によって体型がいろいろ。補整もなんですが、訪問着の場合帯の形も大きなポイントだよな~と感じます。

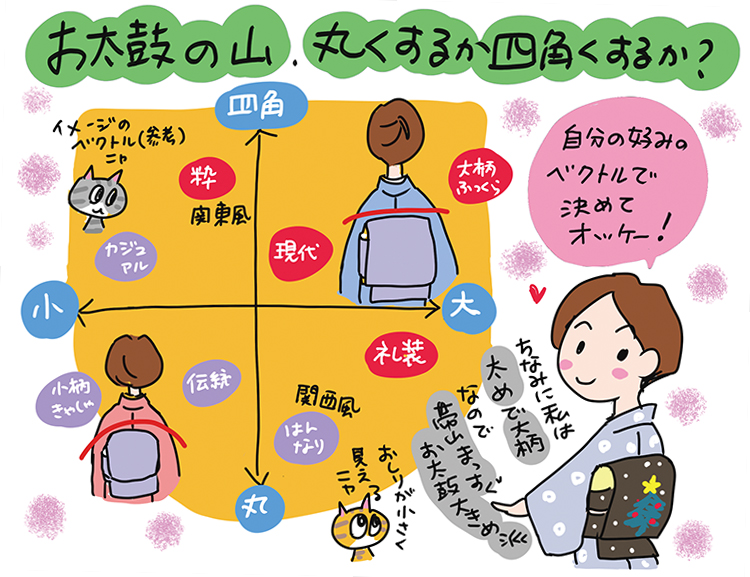

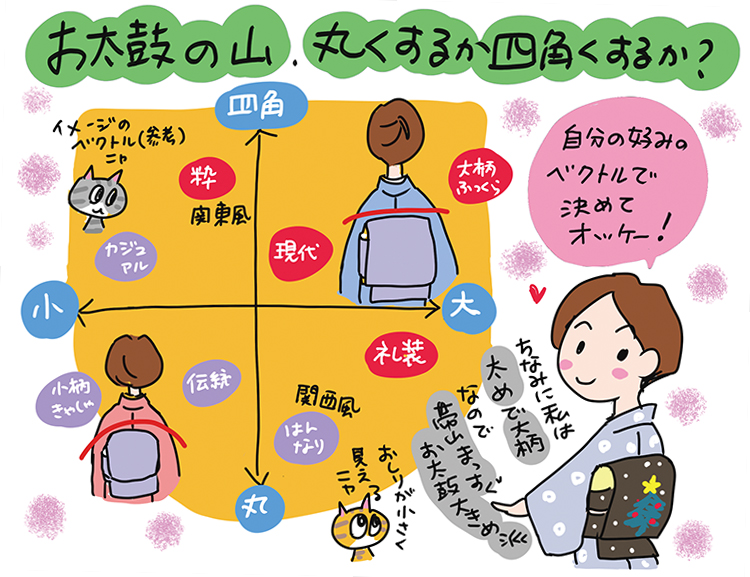

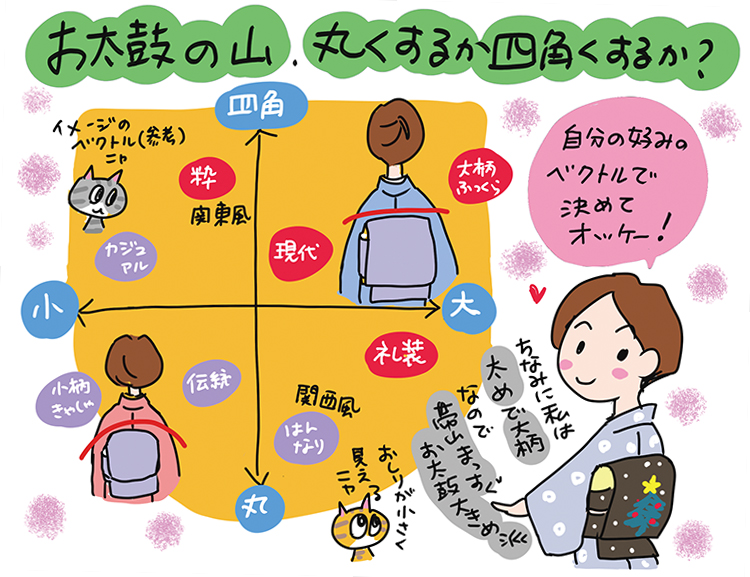

背の高い方やふくよかな方は、お太鼓を大きめに。小柄な方やきゃしゃな方は控えめにというのを心がけていますが、お太鼓の山の形もお好みがありますよね。

着付けの時は礼装ということもあり、お太鼓の帯山はまっすぐ大きめに華やかにと心がけますが、丸い自然なラインを好まれる方もいらっしゃいます。近年主流は真っ直ぐラインですが、年配の方やアンティーク好きな方はこの丸いラインを好まれる気が。

そもそもお太鼓結びってなんぞやということですが、江戸時代後期に亀戸天神のお太鼓橋再建のお祝いの折に深川の芸者さんたちがだらりの帯ではなく、下を持ち上げて結んだ新しい帯結びで練り歩いたのが「お太鼓結び」の起源だとか。太鼓じゃなくて太鼓橋にちなんだ名前なのですね。

だから形的には、四角いがよい、丸いがよいということもないわけなんですが、今まで着物を着てきて言われたことや調べたことをまとめると。

四角いお太鼓は現代的、粋なかんじ。丸いお太鼓はやさしく、はんなりとしたかんじ。関東ではまっすぐ、関西では丸いラインが好まれるとも。粋筋の人は帯山をまっすぐして、素人さんは丸くするものよと年配の方に言われたこともあります。

あとは自分が持っていきたいベクトルに合わせればよいですよね。

私は帯山が真っ直ぐ作りやすいということで帯枕の幅が25センチのものを愛用しています。帯山がまっすぐでお太鼓が大きめのほうが、ちょい太めのおばちゃん(私)は背中の幅やお尻の大きさが目立たないというのがその理由です(切実)。

が、普通の帯枕の幅は20センチ前後。これだとどうしても帯山の端を支える部分がないので、丸めのラインになります。それも自然で優しい感じでよいですよね。きゃしゃな方や小柄な方は長い帯枕を使うと帯が大き過ぎるように見えてしまうので、ちょっと控えた長さのほうがよいかもしれません。

あとは厚みもありますね。一般的には礼装はふっくら大きめな帯枕、普段着は控えめと言われています。

が、どれも「絶対そうでなくてはならない」という「ルール」や「決まり」ではありません。

着付けは教科書通りや習った通りにしなくては!という気持ちが強い方も多いと思いますが、ここは何センチが正解!角度はこう!というようなものでもなく、もっと感覚的に自分の「好み」も反映してもオッケー!

お太鼓の形や大きさは、個性と好みで決めてよい。着付けや着姿も然りです。自分に合っていて、気持ち良い方法や形をチョイスしてくださいね。

が、どれも「絶対そうでなくてはならない」という「ルール」や「決まり」ではありません。

着付けは教科書通りや習った通りにしなくては!という気持ちが強い方も多いと思いますが、ここは何センチが正解!角度はこう!というようなものでもなく、もっと感覚的に自分の「好み」も反映してもオッケー!

お太鼓の形や大きさは、個性と好みで決めてよい。着付けや着姿も然りです。自分に合っていて、気持ち良い方法や形をチョイスしてくださいね。

が、どれも「絶対そうでなくてはならない」という「ルール」や「決まり」ではありません。

着付けは教科書通りや習った通りにしなくては!という気持ちが強い方も多いと思いますが、ここは何センチが正解!角度はこう!というようなものでもなく、もっと感覚的に自分の「好み」も反映してもオッケー!

お太鼓の形や大きさは、個性と好みで決めてよい。着付けや着姿も然りです。自分に合っていて、気持ち良い方法や形をチョイスしてくださいね。

が、どれも「絶対そうでなくてはならない」という「ルール」や「決まり」ではありません。

着付けは教科書通りや習った通りにしなくては!という気持ちが強い方も多いと思いますが、ここは何センチが正解!角度はこう!というようなものでもなく、もっと感覚的に自分の「好み」も反映してもオッケー!

お太鼓の形や大きさは、個性と好みで決めてよい。着付けや着姿も然りです。自分に合っていて、気持ち良い方法や形をチョイスしてくださいね。