居敷当てをつけることのデメリットは、布が1枚増えるので暑い。別布でつけると洗濯の時に表地に収縮率が変わることがあり、お手入れに注意が必要。生地代、仕立て代がアップする、などがあります。あと、長襦袢を透けさせて楽しみたい着物などにはつけるとそこが透けなくなってしまいますのでNG。

でも、この居敷宛があると安心して着られるのですよねー。それに、透けが防げるので、暑い時期にうそつき襟にステテコ1枚で着られちゃうので結果暑くない! なにも知らないときは「料金が高くなる」という理由でケチってつけなかったのを、後悔しています。

基本仕立てる時につけるものですが、探せばお直しをしてくれるところもあるので、あとからつけてもらうこともできます。

これからもし、次のシーズンの単衣や夏物のことを考える時は、居敷当てのことをちょっと思い出してくださいね(^^)。着物の素材によってふさわしい居敷当ての種類も変わりますので、お仕立ての時に相談してみてください。

まだまだ日中暑いのでしばらく単衣は手放せそうにありませんが、朝晩は着物でおでかけによいかんじになってきました。秋の着物も楽しんでくださいね\(^O^)/

居敷当てをつけることのデメリットは、布が1枚増えるので暑い。別布でつけると洗濯の時に表地に収縮率が変わることがあり、お手入れに注意が必要。生地代、仕立て代がアップする、などがあります。あと、長襦袢を透けさせて楽しみたい着物などにはつけるとそこが透けなくなってしまいますのでNG。

でも、この居敷宛があると安心して着られるのですよねー。それに、透けが防げるので、暑い時期にうそつき襟にステテコ1枚で着られちゃうので結果暑くない! なにも知らないときは「料金が高くなる」という理由でケチってつけなかったのを、後悔しています。

基本仕立てる時につけるものですが、探せばお直しをしてくれるところもあるので、あとからつけてもらうこともできます。

これからもし、次のシーズンの単衣や夏物のことを考える時は、居敷当てのことをちょっと思い出してくださいね(^^)。着物の素材によってふさわしい居敷当ての種類も変わりますので、お仕立ての時に相談してみてください。

まだまだ日中暑いのでしばらく単衣は手放せそうにありませんが、朝晩は着物でおでかけによいかんじになってきました。秋の着物も楽しんでくださいね\(^O^)/単衣の着物に「居敷当て」つける?つけない?の巻

星わにこ

2017/09/27 00:00

気がつけば9月ももう終わり。秋晴れの日にそろそろ観念して浴衣や洗える夏物を洗ったり、お手入れに出したりして衣替えに備えています。自分で洗うときはもちろん、お手入れに出すときも、なるべくシミや汚れを事前にチェックしておくとよいですね。

そんなとき、時々あっ!と思うのがおしりのあたりの背縫いの「被せ(きせ)」(縫い目よりすこし余裕をもって布を折ってある部分)が開いて、縫い目が広がっているものがあること。

ピッタリ着付けて立ち座りが激しかったり、仕事や踊りなど動作が激しい場合はこの部分が広がってきやすく、酷いときは裂けてしまったりすることもあります。

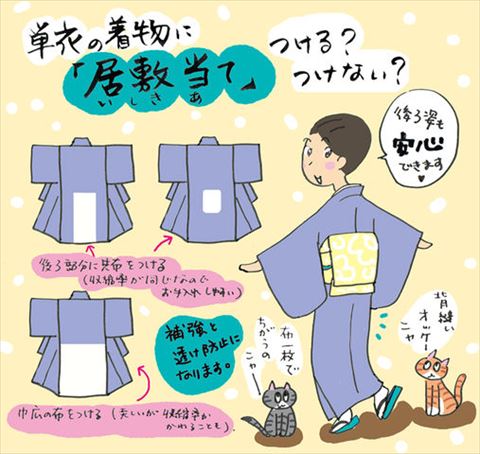

ちょっとキケンかも!と思うような状態のものを発見したら、それを防いでくれるのが「居敷当て」です。居敷当ては、後ろ身頃の下半身部分だけにつける当て布。これがあることで補強になり、おしり部分の表地に力が直にかからなくなり、縫い目の開きを防いでくれます。

また、夏物や単衣では足が透けて見えたりするのを防ぐ効果も。また紬などの場合、足さばきもよくしてくます。

ウールなどの普段着の場合は、よく30センチ~40センチ四方くらいの共布でおしりの部分だけに居敷当てがつけてありますが、この場合は縫い目が表に出てしまうので、別布で後ろ身頃全体もしくは体の幅(共布=反物の幅)くらいにつけるものが多いです。

居敷当てをつけることのデメリットは、布が1枚増えるので暑い。別布でつけると洗濯の時に表地に収縮率が変わることがあり、お手入れに注意が必要。生地代、仕立て代がアップする、などがあります。あと、長襦袢を透けさせて楽しみたい着物などにはつけるとそこが透けなくなってしまいますのでNG。

でも、この居敷宛があると安心して着られるのですよねー。それに、透けが防げるので、暑い時期にうそつき襟にステテコ1枚で着られちゃうので結果暑くない! なにも知らないときは「料金が高くなる」という理由でケチってつけなかったのを、後悔しています。

基本仕立てる時につけるものですが、探せばお直しをしてくれるところもあるので、あとからつけてもらうこともできます。

これからもし、次のシーズンの単衣や夏物のことを考える時は、居敷当てのことをちょっと思い出してくださいね(^^)。着物の素材によってふさわしい居敷当ての種類も変わりますので、お仕立ての時に相談してみてください。

まだまだ日中暑いのでしばらく単衣は手放せそうにありませんが、朝晩は着物でおでかけによいかんじになってきました。秋の着物も楽しんでくださいね\(^O^)/

居敷当てをつけることのデメリットは、布が1枚増えるので暑い。別布でつけると洗濯の時に表地に収縮率が変わることがあり、お手入れに注意が必要。生地代、仕立て代がアップする、などがあります。あと、長襦袢を透けさせて楽しみたい着物などにはつけるとそこが透けなくなってしまいますのでNG。

でも、この居敷宛があると安心して着られるのですよねー。それに、透けが防げるので、暑い時期にうそつき襟にステテコ1枚で着られちゃうので結果暑くない! なにも知らないときは「料金が高くなる」という理由でケチってつけなかったのを、後悔しています。

基本仕立てる時につけるものですが、探せばお直しをしてくれるところもあるので、あとからつけてもらうこともできます。

これからもし、次のシーズンの単衣や夏物のことを考える時は、居敷当てのことをちょっと思い出してくださいね(^^)。着物の素材によってふさわしい居敷当ての種類も変わりますので、お仕立ての時に相談してみてください。

まだまだ日中暑いのでしばらく単衣は手放せそうにありませんが、朝晩は着物でおでかけによいかんじになってきました。秋の着物も楽しんでくださいね\(^O^)/

居敷当てをつけることのデメリットは、布が1枚増えるので暑い。別布でつけると洗濯の時に表地に収縮率が変わることがあり、お手入れに注意が必要。生地代、仕立て代がアップする、などがあります。あと、長襦袢を透けさせて楽しみたい着物などにはつけるとそこが透けなくなってしまいますのでNG。

でも、この居敷宛があると安心して着られるのですよねー。それに、透けが防げるので、暑い時期にうそつき襟にステテコ1枚で着られちゃうので結果暑くない! なにも知らないときは「料金が高くなる」という理由でケチってつけなかったのを、後悔しています。

基本仕立てる時につけるものですが、探せばお直しをしてくれるところもあるので、あとからつけてもらうこともできます。

これからもし、次のシーズンの単衣や夏物のことを考える時は、居敷当てのことをちょっと思い出してくださいね(^^)。着物の素材によってふさわしい居敷当ての種類も変わりますので、お仕立ての時に相談してみてください。

まだまだ日中暑いのでしばらく単衣は手放せそうにありませんが、朝晩は着物でおでかけによいかんじになってきました。秋の着物も楽しんでくださいね\(^O^)/

居敷当てをつけることのデメリットは、布が1枚増えるので暑い。別布でつけると洗濯の時に表地に収縮率が変わることがあり、お手入れに注意が必要。生地代、仕立て代がアップする、などがあります。あと、長襦袢を透けさせて楽しみたい着物などにはつけるとそこが透けなくなってしまいますのでNG。

でも、この居敷宛があると安心して着られるのですよねー。それに、透けが防げるので、暑い時期にうそつき襟にステテコ1枚で着られちゃうので結果暑くない! なにも知らないときは「料金が高くなる」という理由でケチってつけなかったのを、後悔しています。

基本仕立てる時につけるものですが、探せばお直しをしてくれるところもあるので、あとからつけてもらうこともできます。

これからもし、次のシーズンの単衣や夏物のことを考える時は、居敷当てのことをちょっと思い出してくださいね(^^)。着物の素材によってふさわしい居敷当ての種類も変わりますので、お仕立ての時に相談してみてください。

まだまだ日中暑いのでしばらく単衣は手放せそうにありませんが、朝晩は着物でおでかけによいかんじになってきました。秋の着物も楽しんでくださいね\(^O^)/